《烈日灼心》曹保平:

中国90%的电影从业者去美国干会饿死

曹保平坚信,正如他那些游走于道德与规范边缘的主角们一样,他自己也能凭着坚韧自持,在阳春白雪和下里巴人的夹缝中趟出一条现实题材的险途。

越是在万众一心狂飙猛进的红火时代,越是有人自行其是,坚信自外于潮流必有其意义。

曹保平无疑是这样的独行者之一。从入行开始,这个天生一双笑眼的瘦小中年人既没融入中国电影市场的大跃进,也不曾被归入第六代导演的独立族群。虽然10年来所有电影作品都获得了7.5以上的豆瓣评分,但直到今年夏天,他在世俗意义上仍是一介无名之人。

一部众说纷纭的《烈日灼心》,使这位北京电影学院副教授获得了前所未有的关注。在长达数月的参赛和宣传季中,他一次次阐述着这部口碑极高的话题之作的创作思路:对于中国电影来说,并不只存在有或商业大潮、或文艺小众这两种选择。

用资深影人焦雄屏的话来说,他证明了自己“不是如宁浩或程耳(《边境风云》的导演)那样的在视觉和形式上铺陈调度,反而是从现实主义出发,逼近角色审视其生存状态,在痛苦和没有出路的僵局中迸现人性……”一言以蔽之,他是“以作者式的方法面对类型”。

曹保平深知现今太多人“长着一副贪婪的嘴脸,挥舞着血淋淋的食指就来电影圈抓钱”。他也坚信,正如他那些游走于道德与规范边缘的主角们一样,他自己也能凭着坚韧自持,在阳春白雪和下里巴人的夹缝中趟出一条现实题材的险途。

而为了保证这险途不成为死胡同,电影的所有主创必须一边坚守着高于与中国当下普遍制片水平的标准线,一边应对环伺四周的“尺度”。这对15年仅导演出了5部电影的曹保平来说,不仅是一句可以在宣传时聊以自诩的空话。

通过审查已然不易,更何况又要在政策设限中维持电影品质,这无疑是一道外在的枷锁套住肉身,而另一道枷锁强迫内心抵御浮躁的诱惑——最终导致电影《烈日灼心》公映后呈现出来的陌生、奇特而又让人欲罢不能的魅力。

始终焦虑 保持愤怒

往往,“怒”先于喜、哀和乐到来

2013年春天,在厦门的《烈日灼心》(原名《不法之徒》)片场,段奕宏看着暴怒的导演一脚踹飞了一只凳子,全场人员都傻了。尴尬的段奕宏虽然不明就里,也赶紧过去捋他的胸:“怎么了?消消气!”

过了一会,段奕宏明白了曹保平生闷气的缘由。拿着片中的房东偷听记下的笔记,导演又把早被骂怕了的美术训了一顿:“你不能只写了四五页纸吧?他住进来多久了,窃听多久了?你想过没有?”

被导演“训”的不止是可怜的美术。在剧组中,无论是幕后制作人员还是邓超和段奕宏等明星演员,都需要面对一个暴躁、愤怒、完美主义得“令人发指”的曹保平。翻开那本汇集了剧组众人剖白的《导演的控制:从剧本<不法之徒>到电影<烈日灼心>》,出现在目录页的词语都显得那么触目惊心:逼疯、死磕、折磨、不疯魔,不成活……

这个曹保平,与面对媒体和观众的曹保平似乎完全是两个人。后者文雅,温和,无论面对再脑残的问题——比如,他回答了无数次的“片中邓超和段奕宏是不是在搅基”——都能回以微笑和耐心。

“正常生活中你不大会焦虑和紧迫到按不住的地步,而电影经常会这样。你要保证它是一个高效率运转的工业体系,而你所处的其实是非常不专业的半工业体系……”不好意思地摸着不离头的鸭舌帽,曹保平解释道:“所以这些问题经常让你很焦灼。”

恰巧,焦灼的“灼”也是《烈日灼心》的“灼”。在这部近年来几乎绝迹中国银幕的犯罪题材电影中,邓超、段奕宏和郭涛三位男主角一直被善与恶、生与死轮番碾压着。在他们共处的那场猫鼠游戏中,结局早已注定,剩下的只是一场充满悬念的、使人神经始终紧绷的折磨:到什么时候段奕宏饰演的警长才会发现,他追查了多年的强奸灭门惨案案犯,就是他最看重的手下(邓超)以及他妹妹最心爱的男人(郭涛)?

为了与上司斗智斗勇——同时也为了拖延照顾养女的时间——邓超饰演的协警/逃犯费尽智计,甚至不惜同志做爱、制造迷障以脱逃嫌疑。令中国观众合不拢嘴的“重口”剧情,加上现实题材,手持摄影,著名独立音乐人白水的非主流配乐,以及阴郁、沉重、黏腻而富于年代感的视觉设计……

一部国产商业片,却有气质、有风格、有真实的地名和复杂纠结的人性——就这样,像它的导演一样有交错两面的《烈日灼心》,成为这个国产电影奇迹之夏最令人意外的收尾者。而曹保平自己,对自己引起的反馈却显得全无把握。对着记者,他总是在问:你们看片感觉如何?

“类型片是我做电影的方向和原则。可能跟别人有点不一样,我稍微野心大了一点,想在类型片里放入一些个人的态度和思想表达。……我其实觉得,这是挺冒险的做法。”正是这样的野心,将曹保平吸引到了罪与罚式的人性故事中,并让他在将这故事变为影像的过程中保持愤怒。

一个崩溃的灾难型剧组

2012年,浙江影视集团将厦门女作家须一瓜的长篇小说《太阳黑子》放在了曹保平面前。小说的世界黑暗而庞杂:一个协警、一个出租车司机和一个鱼排工相依为命,隐姓埋名于都市中,共同抚养着一个弃婴。多年前,他们共同在外地犯下一起强奸灭门大案,一家五口因此身死。为了赎罪,也为了遵从宿命的指引,这些罪人尽力行善,同时煎熬地等待着终将落下的天网。在他们身边,围绕着精明强悍而惜才的警长,命运悲惨而内心龌龊的房东,聪明美丽而深情的少女,一无所知却付出了真心的同志台湾富商……

层层叠叠的一切,构成了一面繁复、怪诞的中国式灰色群像。这对了曹保平的路子,他决定将之改编为电影剧本。在他的上一部商业电影作品《李米的猜想》中,周迅饰演的出租车司机李米也一直为寻找失踪男友饱受煎熬,而后者则是身不由己的毒贩。将善恶不明的主角放在显微镜下煎熬、考验,是这个从小生活在大同市边缘的现实主义者最感兴趣的主题。“我是对游走在道德边缘的人有兴趣,‘犯罪’是最贴近行走道德边缘的题材或者方法。”

但陀思妥耶夫斯基式悲天悯人、居高临下、宏大而漫长的叙事方式,不适用于一位中国导演对于类型片的改造。编剧出身的曹保平大刀阔斧地砍掉了鱼排工陈比觉的故事,又忍痛放弃了以房东之眼窥伺主角的叙事角度。他认为,所谓“有效叙事的能力”,就是要在1分钟甚至是10秒的一场戏里面,达到巨大叙事信息量。结果是,影评人认为“《烈日灼心》让人觉得下了大量的功夫在剧本上,使得剧本的密度至少是其他国产片的3-5倍左右。”

经过努力,剧本集中于协警、警长和出租车司机三个男人身上,他们将在银幕上化身为邓超、段奕宏和郭涛。

与以往曹氏的所有作品一样,《烈日灼心》属于中小投资。考虑到先于其1个月上映的《捉妖记》光是重新补拍就花了7000万,《烈日灼心》3000万的制作成本实在不算阔绰。而对于曹保平来说,只要专注于专业水平,卡司和预算之间就可以不存在矛盾。——在中国当下的产业环境中,尤其如此。

“现在可能有演员已经特别红了,但你会发现他其实连基本问题都没解决,演起来会很紧张,恨不得都哆嗦。我也不知道为什么会这样,也许是现在不用演得好就能出名了。”靠在沙发上叹了口气,他接着说:“我当然都希望演员是又有知名度,表演的能力和理解力又好。但是如果这两者不可兼得的话,我会更倾向于选有能力的。”

在圈内外“吴一条”(意指拍摄一条就能过)的人艺资深演员吴刚,云南话剧演员王砚辉,还未成名的王宝强,以及中国青年女演员中演技最为突出的周迅,都曾因曹保平的电影焕发光彩、成名获奖;在背后,也都曾被“虐”得够呛。而作为与曹保平合作次数最多的演员,邓超用以打动挑剔的导演的不是英俊的外貌、出众的名声,而是不懈努力。

在《李米的猜想》中,当一切尘埃落定,李米的男友用录像带向李米坦诚了一切。通过录像,观众才发现这个“坏人”也不失为一个诚恳可爱的大男孩。这段戏中之戏,是邓超在曹保平镜头前的第一次亮相。后者发现,当时还是“小鲜肉”的邓超并不能完全听懂“说戏”,却会使尽浑身解数变化、尝试。“拍一条我觉得有问题,下一条他就迅速变成另一个样子;拍了两三条感觉差不多了,他又说:导演我能不能那样再来一个。”

而到了《烈日灼心》片场,34岁的邓超光是求新求变已不足够。更多时候,他在搏命。在片中,他饰演的辛小丰曾因查案被困在水下、几乎溺毙,直到生死关头才被救起。在一个漂浮着垃圾、冒着臭气的脏水池中,这场危险系数相当高的戏被反复拍了数条。邓超“得一口水吃进去,在里面挣扎、挣脱,一动起来其实氧根本就不够。我记得有一个镜头我是真屏不住气了,但那条导演觉得是最完美的!”

后来,周迅当众表示,特别羡慕邓超又被曹保平虐了一次。曾凭《李米的猜想》拿下亚洲电影大奖影后的她深知,“大路货他(曹保平)不收,非得把你掐到墙角,把懒惰的部分去掉,把里边的东西找出来。”

同样,在开拍前到派出所体验了半个月生活,甚至在所里过年的段奕宏对此也深有体会。在表现复杂内心活动时,曹保平对表演的要求细致到喘息的声响,青筋爆出的时机。这让这位入行近20年的老演员几近崩溃:“我这儿说台词呢,我还得脖子上的筋绷一下,啊?!这是什么表演啊?这是杂技了!”

无独有偶,女主角王珞丹也曾被要求,要在一转头的瞬间“眼泪就涌出来”;另一位男主角郭涛形容这次拍摄经历“像一场灾难”。被请来客串的吕颂贤,为了仅一个镜头的同性情爱场面,被导演抓去与一对同志聊了四五个小时,只为体会同性与异性做爱到底有什么不同。

而在长焦镜头中,演员们还往往在表演时还需要牵住一根皮尺,保证自己与镜头之间的精确距离——没办法,景深就那么浅,而演员的动作幅度又需要那么大。

几乎所有主演都提到了在工作中与曹保平吵架的经历。而最终,三座上海电影节影帝奖座证明了这些愤怒的价值。不约而同的,三位男主角在领奖致辞时都忘了感谢导演。谁知道这与他们在拍摄时留下的“心理阴影”是不是有关呢?

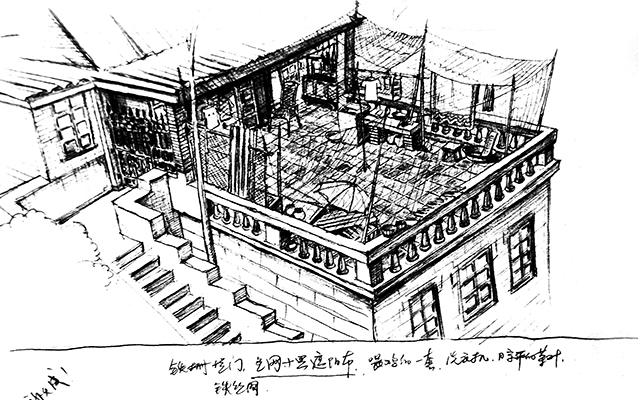

演员们的努力都在聚光灯下,美术、摄影、录音、音乐等幕后人员承受的压力则往往不为人所见。在《烈日灼心》剧组,美术娄磐为了满足导演的实拍要求,不仅要跑遍整个厦门找一栋“水边、不庸俗、不土而有美感”的小别墅,还要确认内景的柜子中都放满符合人物特性的杂物——尽管这些角落永远都拍不到。摄影罗攀从头至尾靠着手持和肩扛摄影,保证电影区别于一般商业片的影像风格。而对著名独立音乐人白水而言,老搭档曹保平的需求也不好琢磨:为了那场重头的天台追捕戏,他先制作了一段节奏感相当强、类似好莱坞动作场面的背景音乐,却被导演评为“太俗了”……一言以蔽之,剧组任何一个环节出了“大路货”,都令曹保平无法接受。

现在,三个月之内就能出产一部数亿票房大IP电影。而一部《烈日灼心》,从撰写剧本到上映一共花了4年,剧组行走了12780公里——相当于从中国最南端到最北端走了一个来回。“所以很孤独嘛。不是孤独……我觉得还是有一批有坚持的导演是有这样的要求的,比如说姜文也有这样的要求,但是你也不能说张艺谋没有这样的要求。如果你对美工、CG没那么高要求,对造型、表演也没要求,那你就是卖概念。”

当采访时间累计到第四小时,一直温文的曹保平终于渐渐“愤怒”了起来:“现在已经牛逼到了一个歌名就能改编成电影,这也是IP,一听着就脑袋好大。我觉得这些人真的是疯了,脑袋已经肿了,那个歌名有那么大的IP值吗?一听这个歌名就会有一大票粉丝来看电影吗?我真的不知道!”

“我觉得这种从业者都是在自己给自己掘坟,自轻自贱。当这个市场越来越大,有很多人不是因为学电影、爱电影才进入电影业的。他们进来就长的一副贪婪的嘴脸,挥舞着血淋淋的十指就来抓钱。他和电影没有感情,也没受过任何的训练,只要是能卖钱,他就做得出。哪天这个产业被他们搞烂了,他们就头也不回拍拍屁股走了,真的,头也不回!我不相信,好好按着电影规律搞,就没活路了!”

从不挑战意识形态,人物放在道德边缘的刀锋上

不过,众所周知,在中国,电影的制作水平与过审几率、上映结果并不那么挂钩。这一点,曹保平早在二十多年前就已深有体会。

上个世纪八十年代末,曹保平从北京电影学院毕业和几位同学被下放到河北的徐水小县城接受锻炼教育。天天呆在小小的徐水电影公司没事干, 穷极无聊之中,影院经理拿来了几本县文史资料,指望着他们能根据这些弄个电影出来,宣传一下本县。随时随地找故事的曹保平,却从教化腔十足的资料中发掘了一个戏剧性的抗日期间反扫荡惨案。根据此事,他写出了题为《红棉袄,红棉裤》的抗战题材剧本。在这个故事中,曹保平将人性的折磨与考验集中于抗战这条正义线上唯一的的妇女干部身上,让这个角色备受人情事理以及正义的煎熬,结尾很惨烈。这极有现代感和黑色风格的剧本,获得了八一制片厂的编剧奖,却在送往更高一级有关部门受审时没了音信, “也不说能拍,也不说不拍”。

后来,剧本被老导演安占军接手,拍摄成电影。但结果令曹保平非常失望:“拍拧巴了。我的核心不是说战争,而是战争背景下人的扭曲。所有情节,都是把人放在那种背景下煎熬,那才是我想说的东西。但是电影抹掉了这些,成了打仗的戏,炸药炸来炸去,端着枪,又老旧又无聊。”

曹保平的电影作品不多,但每一部都让他对审查制度有切肤之痛的感受。

无论是讲述云南小村官民矛盾的《光荣的愤怒》,还是情节涉及警匪、贩毒的《李米的猜想》,都让曹保平在过审时备受修改之苦。有时,问题在于“过度渲染暴力”,有时,纠结在于“没有正面表现人民警察形象”。而青春题材《狗13》虽然被业内人士交口称赞,却无缘大银幕。等轮到《烈日灼心》,光片名就改了好几次:《不法之徒》肯定不行了,《法外之徒》也不行。

“我每一个电影都是在关注人物,题材都在道德边缘的刀锋上。这就会和固有思维产生冲突。而现实社会总是希望固有的不被打破——这样最没有危险。这就是我总不能那么轻轻松松过的原因。但是我的电影基本会幸运地通过;虽然多多少少会有些讨价还价,但我现在可以心平气和地说:都还可以……我的兴趣点在于人性的表达。这会碰到意识形态,但是不挑战意识形态。我也不关心这样的政治敏感问题。”

由于受到主演吸毒丑闻的影响,再加上深入社会现实阴暗面的主线故事,本该在去年夏天上映的《烈日灼心》推迟了一年亮相银幕。在电影公映之前,经验十足的曹保平对审查相关的问题三缄其口。不过,虽然主要人物在片尾几乎被“洗白”,观众们还是被电影对于杀人犯、警察、同性恋等人群的现实刻画震惊得不轻。

以高标准著名的影评人桃桃淘电影欣喜地为电影打出了4星(满分5星)的高分,并评论道:“华语犯罪题材能做到这个程度真的很难得,非主旋律,有案件做驱动。角色的深度,人物关系的张力都很吸引人……在国产院线片,能触碰这么多禁区,很难得了,不错。”

如今,《烈日灼心》票房在4天之内达到了一亿两千万以上。尽管国产片的票房纪录已经冲破了23亿,对曹保平来说,这个结果已令他安心。在主创与观众交流的场合,他常常为担心90后年轻观众的评价而“攒得两手全是汗”。现在,他想,自己还是有信心如此愤怒地放炮:“我觉得今天中国电影产业中90%的人,如果去美国从业就得饿死——他们在那儿连饭渣都吃不上,还不如直接拴一根绳吊死算了。人家那边都是那样的行业标准,只有我们不是。但我不相信这个东西会一直延续下去的。它肯定将来你会回到正轨上。我会乐观的。”

对话

从业人员对电影有敬畏心,是行善

新浪娱乐:一向以来,您的作品既不属于纯粹的商业大片,也不是小众的文艺片。您为什么选择了这样一种取向?

曹保平:简单地说,我所谓的剧情片,在一定程度上就是类型片。只是一般的类型片可能会做得比较纯粹和极端的,而且相对而言不承载形而上的表达和态度,更多的是套路。套路是培养固定的受众的方法。

我可能不一样一点就是稍微野心大了一点,想在类型片里面放入一些个人的态度和思想表达,我觉得这样电影的分量和价值会更厚重。我在技术上其实是完全类型化,只是在内在的表达上人物会分裂得相对复杂了。这是一把双刃剑,好处在于故事更加厚重、类型有所变异,观众就不会那么简单地阅读它,它也能够引起你一些智力上的兴趣。当然,好处就是它可能会把类型模糊化,然后偏向于作者电影那个方向。

所以,我其实不是特别建议去走这条路。我觉得这挺危险的。可能我有各方面的条件和资历来做这个事了。但是很年轻的人去做的话,可能会陷入两头都难受的境地。

新浪娱乐:您的主角基本上都过得挺惨。似乎您特别喜欢把主角像小白鼠一样放在多方为难、到处刺激的环境中,去考验他的反应。

曹保平:这是因为有关人的本质的拷问都是不轻松的。我觉得,很少有让你看着快快乐乐,在表达上还能让你很震撼、感慨的作品。你想想,电影史上那些能撼动你的,大多数都是看起来难受的东西。如果对表达有野心、有欲望,就会导致这个结果。

新浪娱乐:您的这些主角也一般是底层人,比如李米就是个出租车司机,辛小丰是个协警。为什么有这种视角?

曹保平:这其实是因为我的电影更多地触及了生活的真实性,或者说个人内心的真实性。 现在,我们的电影能触及到这个层面的越来越少。类型片其实都会概念化,不触及人的复杂性和生活的真实质感。作者电影或者这个地下电影有可能触及,但在某种意义上也有它的相对功利性,丧失了真挚本身的状态,说白了有点儿矫情了。

所以我希望触及到人在真正意义上的状态,这使我对每个电影里面人物都有这种关注。比如《李米的猜想》中张涵予演的那个警察,限于篇幅,很多戏份最后在上映额度时候删了。其实也需要折射这个人的背后家庭,他老婆给他戴了一顶绿帽子,他整天处于焦虑状态,不停的抽烟。最早我和涵予还设计了一个这警察那两天痔疮犯了的梗,感觉走路老好象夹着一截屎一样痛苦难受。这个男人其实是一个强有力的执法者——按说是一个最有权力的男人——却陷入了最焦虑和最焦灼的状态。

我觉得这才是生活中真实的样子,我不希望警察就是简简单单一个背后什么都没有的符号,让你感觉干干净净的“警察”两个字写在脸上。

新浪娱乐:说白了,是把每个人的真实渊源和人性都反映出来,不管他的社会身份是什么。

曹保平:在我的电影里面,每个人物不管出场多还是少都有历史,以及人物在现实社会中像钉子一样砸在地上的实感。这样,整个电影就会有强烈的感染力,这个感染力是生活给你的。

新浪娱乐:您也提到,现在国产电影也很受经济利益的裹胁,各种各样的人都参与进来,把电影变得很不纯粹。那您觉得,对电影来说这个时代总体上怎么样?

曹保平:我也不好说,真的有时候很矛盾。因为电影很热,现在有很多的热钱进来,整个一片欣欣向荣,但可能百分之六七十的人都是和电影没关系的。以前在这个圈子里,基本上都是从小到大和你打交道、一辈子和电影打交道的人。现在可能有一大半人一年前、甚至几个月前和电影都没什么关系,然后突然就变成电影人了。

这种复杂不能说全是坏事。也不是说,没有学过电影的人就一定做不出好电影。萧条总不是好事吧。但是同时,现在太庞杂了,很多人的目的是不单纯的,说白了是和电影没有关系的。他们也不是健康地、把电影当作商品来挣钱,而是不健康地把电影变成了抢钱的手段。当这个行业灭了的时候,他立刻就去别处抢钱去了,那剩下的就是一辈子搞电影的这帮人在里边待着,继续苦哈哈地重新经营。

新浪娱乐:这种情况下,您对未来的前景还看好吗?

曹保平:也许会一点一点好起来,你认认真真做好的、符合规律的、符合电影本体的东西。观众绝对不是只想看粉丝电影、IP电影,不是只想看胡来的、撒狗血的。讲一个有关人性的,复杂的,有情感的故事,90后看起来就太累了?不想看了?完全不是!我们昨天见面会上那些小女孩也都是90后的,她们也是会喜欢《烈日灼心》的。你没必要去做不是电影的东西。所以我想,从业者对电影如果有稍许的敬畏,就是一个善事。它会慢慢、慢慢、一点、一点好起来。等我死了以后,再看到时怎样吧。

(本文部分内容参考《导演的控制:从剧本<不法之徒>到电影<烈日灼心>》一书,感谢该书策划李力佳提供独家图片)