|

不支持Flash

|

|

|

|

皮娜鲍什作品再引争议 “咖啡屋”引发探讨(图)http://www.sina.com.cn 2007年09月24日01:15 北京娱乐信报

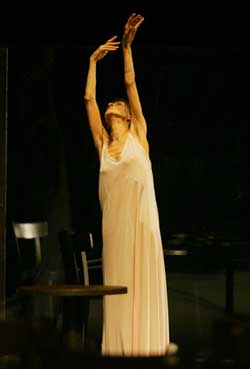

昨晚,现代舞“第一夫人”皮娜·鲍什和她的乌珀塔尔舞蹈剧场在北京的演出落下帷幕。一如既往,皮娜·鲍什以及她的作品注定引发争议。 这一次她带到中国的两部作品中,更趋于传统现代舞模式的《春之祭》获得了较为广泛认同,而围绕《穆勒咖啡屋》的讨论,在4天的演出中从未间断,而这些观点又都深深带着年龄、阅历甚至性别的烙印,正如本报今天刊发的生于不同年代观者的心得—— 60年代的我们看到了什么——皮娜·鲍什的灵魂之舞 皮娜·鲍什的舞蹈剧场的确值得一看。 坐在一排10号的我看见了什么? 在《穆勒咖啡屋》里我看见了孤独痛苦恐惧不安无奈无助的舞动的灵魂;在《春之祭》中,我看到了我们人类最原始的样子。 《穆勒咖啡屋》让我心动的不是男女主角疯狂扭动的身体,是那个人,对,就是那个不停地为他们开辟奔舞的线路和空场,着一身西服的高个子男人。你看他的眼神里,全是悲悯,像圣人或先哲般动人。比舞者还快捷的身手,是为了千万不能让一桌一椅把狂乱的舞者磕着碰着一丝一毫。从这个角度看,这个男人的作用已经超越了一个大胆创新的角色设计——透明操作的场工,我感到,他,是一个尘世男女的精神引领者和关照者。 另一个躲不过去的重点就是男女舞者之间的不停的身体的纠葛。渴望、寻找、相互温暖、无力承担、伤害、逃避……皮娜·鲍什通过舞者的循环反复的几组动作,强调了她对生活的观察,她对这个领域的看法。 说到《春之祭》,情节本身就是斯特拉文斯基音乐表现的那个样子,荒芜原始的阶段,人对土地的崇拜,繁衍交合的野性游戏,祭祀,对神的祭祀,被选者的恐惧与献身的渴望,最后,穿红衣的少女作为祭品狂舞到死。 在表演《春之祭》之前,把六箱黄土扔上舞台的举动,真是见所未见的事情。想都没想过舞美能这样搞。大吃一惊之后,立马是欣喜若狂。 还有就是演员。皮娜·鲍什剧团的演员,已不是我们熟悉的舞蹈演员修长、柔美的概念了。皮娜·鲍什的演员沉郁、野性、有力量。好像就是为了表演人灵魂深处的东西而生的。你看她们的每根头发,每一次呼吸、每一寸肌肤,都是用来舞蹈的,当然更多时候是来表达痛苦的感觉。 皮娜·鲍什的舞蹈剧场很德国。负重的灵魂,深沉的思想,严肃的表达。 看这样的演出,很震撼。朱敏 70年代的我们看到了什么——她实在太悲伤了 一闭眼就是舞台,桌椅,冷清的光束,闭着眼睛摸索的女人,倾尽全力的拥抱。 以及悲哀。强大的,绝望的悲哀。 很庆幸看了《穆勒咖啡屋》,如果有机会,还希望能看很多次。这是一部少有的,可以在漫长一生中反复领悟的作品。 此前,从来没有想过,会这么迅速地被一部现代舞蹈作品打动。 桌椅倒地的沉沉昏昏,女声悲歌的萦绕不绝,人和人之间盲目的寻找,爱恋,以及伤害。 还能说什么呢,面对这45分钟的震撼。 是不是我们注定要这样,在茫然无措中前行,即使一路上有人帮我们搬开一切可能的障碍,也一定会撞向某一人,摸索着犹疑着却坚定地相拥。 然而要怎样恋着的姿势才算对呢?要怎样才不会一次次紧紧拥抱又一次次不堪重负。 要怎样才知道在镜中看到的自己是真的自己? 是不是终究得罩上厚厚的外套,将自己装扮得同任何人一样,面目模糊着,跌跌撞撞。 可是灵魂呢,灵魂。 在无休止的旋转门中,孤独起舞。 皮娜·鲍什。 她实在太悲伤了。 身边总有人在讨论懂或者不懂,也许在我们的成长历程中,太习惯于寻找意义了——段落大意、中心思想…… 却往往忽略了感受。 为什么一定要懂得?又怎么确定你的懂得就是真的懂得? 坐下来,敞开心灵,任由强大本身席卷自己,难道还不够吗? 如果一定要什么解释或者分析。 其实仍然很简单——我就是喜欢她的方式,把舞蹈、音乐、戏剧融会贯通,却又冲破所有这些形式的困囿,直指人性最深处。 不得不,就此沉沦。黄英 80年代的我们看到了什么——上一代人的无病呻吟 对于我们这些不喜欢“咖啡屋”的人来说,这是一个舞蹈与戏剧不成功的拼贴之作。 “咖啡屋”开场时,一个男子痛苦地撞倒了满台的桌椅,这是一个悲剧的开场。这个男子的精神气质引领着其他的演员,他们没有热烈的舞蹈,他们的肢体动作,化作抽象的象征符号,以至于一个女人可以被从男人的怀抱里摔下十几次,以至于她可以不断将自己的身体撞到落地窗上。或者,她坐在梳妆台前,脱衣照镜,穿衣,再脱衣照镜……颇有点行为艺术的味道;演员身着的衣服、呢裙也在强行将观众拖入戏剧而非舞蹈的情境。遗憾的是,它既没有舞蹈带来的视觉美感,又缺乏戏剧情节的引人入胜。 创作者努力在“咖啡屋”中表现出一种与《等待戈多》极为类似的绝望情绪,并从未将这种情绪加以疏导,任迷惘与狂乱肆意弥漫;然而,《等待戈多》的绝望主题更为宏大,而“咖啡屋”却因为男女舞者的相互纠缠而显得局促简单。最得不偿失的便是,其对荒诞形式的追求恰恰剥夺了舞蹈最直观的身体美感。 对于成长于全球化、两极变暖、多元社会中的中国80后年轻人来说,生活本身的荒诞与迷惘要远远胜于《穆勒咖啡屋》,成长中的孤独与绝望感受比艺术家的体验还要刻骨铭心。他们每天都在看着世界发生不可思议的变化,上一代人的幻想或担忧早已成真,创作于30年前的“咖啡屋”显然是无力触动他们的心灵。至于艺术美感,从艺术电影和实验戏剧中成长起来的部分80后观众并不觉得“咖啡屋”有何新颖,在他们看来,“咖啡屋”多少有点上一代人无病呻吟的味道。这也是他们喜欢《春之祭》的原因,面对一个比艺术更为荒诞的世界,只有最壮烈的肢体美感才能帮他们找回自己。王菲 链接 《穆勒咖啡屋》 舞台展示的是一个单调、灰暗、肮脏的房间,里面布满了咖啡桌椅,背景是一扇旋转玻璃门。两个穿着白裙的女舞者在桌椅之间移动着,一位男性表演者焦急地不断推开那些阻碍女舞者的椅子……在英国作曲家亨利·珀塞尔的女声咏叹调中,作品围绕着相爱的煎熬、分离的痛苦、悲伤和绝望等主题展开。 在皮娜·鲍什众多作品中,创作于1978年的《穆勒咖啡屋》是具有里程碑意义的一部作品。这部作品的片段被西班牙著名导演阿尔莫多瓦用在电影《对她说》之中,也由此在此次演出之前为中国观众熟知。

【发表评论】

不支持Flash

|