|

|

|

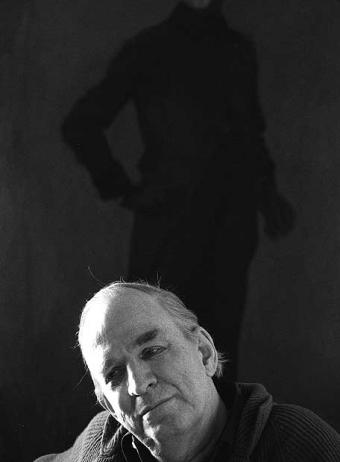

天生的胆小鬼:英格玛-伯格曼http://www.sina.com.cn 2008年01月08日20:28 环球银幕

欧洲艺术电影仰望的山峰 1982年,一个冬日早晨,64岁的伯格曼(伯格曼吧)在被窝里开始了对上帝的又一次诅咒:“老天!我这是怎么了?鼻塞,十二指肠痉挛,坐骨神经一跳一跳的疼,牵连的屁股和睾丸也一起疼,屁股疼是老毛病了,可睾丸是怎么回事?我今天还要拍《芬妮和亚历山大》中很关键的一场戏,亚历山大和伊丝米的对手戏。老天!我不会等到我的创造力和性能力一起衰竭时才离开的,我还能挪动我隐隐作痛的屁股走下监视器,我会自己离开,或许就是这部电影之后吧……” 他没有食言,在这部电影之后,他息影了。这一年,费里尼拍摄了已经显露疲态的作品《船续前行》,塔尔科夫斯基拍摄了他最伟大的电影《乡愁》。虽然,之后的1986年塔氏死前还有《牺牲》问世,但随着这部标志着伯格曼电影生涯巅峰的《芬妮和亚历山大》,在奥斯卡(奥斯卡吧)获得了最佳外语片、摄影、美术、服装四个奖项,欧洲艺术电影的造山运动结束了。 电影诞生时,只是比马戏稍微高级、比戏剧稍微通俗些的玩意,制作者和表演者不过是些匠人戏子,是伯格曼、费里尼、塔尔科夫斯基这样的人,把电影拉上了艺术的殿堂。在1940年代末,好莱坞叙事结构黄金时代开始衰败之际,以伯格曼为代表的一批欧洲电影人,开始了这样的电影尝试——用镜头记录人们的意识流动、用画面暗示宗教隐喻、用极度的白光象征心灵恐惧、用强烈的色彩对比表达死亡的力量。欧洲的艺术电影和后来的作者电影,始于伯格曼。1986年,塔尔科夫斯基死了;1993年,费里尼死了;在对上帝的死亡质问25年以后,2007年6月30日,伯格曼也死了。而所谓的艺术电影,却在伯格曼息影时就先一步被敲响了丧钟。技术的发展让电影的娱乐功能前所未有的膨胀,处于信息化社会已经扁平了的地球上留给人们思索的时间越来与少。1980年代,是卢卡斯的激光剑横扫全球的时代、是斯皮尔伯格(斯皮尔伯格吧)的琼斯博士开始历险的时代。 电影评论家开始这样说:“电影,就是技术。” “大体来说,艺术是自由、厚颜无耻又不负责任的。它总是显得紧张且狂热,像一张爬满蚂蚁的蛇皮。蛇早就死了,体液风干,骨肉无存,但是它的皮仍能匍匐前行,跃动着喧嚣的生命力。”晚年的伯格曼这样评价自己和艺术电影,说的孤绝却形象之极。虽然,他们的后人中,不乏高举艺术电影旗帜孤独探索着的唐吉柯德,虽然戈达尔、拉斯-冯-特里尔们还在向风车冲刺,但欧洲人文电影已经死了,当人们开始习惯了用视觉、触觉,甚至生殖器官去思考的时候,就已经死了。  从流氓到先知 伯格曼的母亲是聪颖貌美的中产阶级小姐,父亲是路德教会的牧师,后来成为瑞典皇家牧师。他们的婚姻并不幸福,因为他父亲刻板而神经质,他母亲却浪漫感性。1918年,他们生下第二个儿子英格玛-伯格曼时,洗礼的医生说:“这孩子似乎先天不足,也许他会死于营养不良的”。看样那医生是个江湖术士,因为伯格曼不但没有夭折,反而结结实实地活了八十九年。 因为家庭环境的原因,伯格曼从小就在和宗教打交道,对于孩子来说,父亲就是宗教,老师就是宗教,他的童年充斥着 “罪恶、告解、惩罚、宽恕”等词汇,做错了事情被鞭打是家常便饭。被惩罚后,还要吻父亲的手以感谢宽恕。善于用哲学方法表现角色的伯格曼,在对待童年伤害的问题上似乎倾向于弗洛伊德的学说,所以他后来回忆说,儿时在教堂中经常会看到血泊中的耶稣和钉死他的人们、圣母玛丽亚和施洗者圣约翰私通、死神毫不惜力地砍伐生命之树、亚当和夏娃的幸福时光之后是无尽的尴尬。大学没有毕业时,长大了的伯格曼终于与父亲爆发了激烈的冲突——父亲像往常一样用耳光教育他,他则一拳击倒父亲,并顺手打了上来劝架的母亲一记耳光,然后离家出走,在当地的小剧院开始了编剧生涯。在他的编剧处女作《狂怒》中,他把这段情节变成了,一个大学生当着校长的面,扁了虚伪残暴变态的拉丁文老师卡尼古拉一顿。从他在剧院开始做剧本工作开始,伯格曼再也没有离开过戏剧舞台,掌控戏剧的功力对他的电影影响颇深,他的很多电影台词和运镜都很有舞台感,其中以《假面》(假面吧)、《呼喊与细语》和《仪式》尤甚。 1943年,25岁的伯格曼结婚了,妻子爱尔丝是同一个剧院的舞蹈家。同年,他的第一个女儿出生。爱尔丝并不是他的第一个女人,他在自传《魔灯》中记述,9岁时,他就被父亲的一个名叫爱拉的寡妇朋友爱抚过,之后几年的青春期伊始他自己学会了爱抚自己,初三时,和同学安娜有了初欢。并且他还记得那时候“父亲一度每周布道后都会在教堂的办公室里和一个胖女人做爱。”在他的半自传影片《野草莓》中,伊萨克教授的初恋莎拉的生活原型大概是伯格曼十一岁时在外婆家结识的玩伴玛尔达,他们有过一段幼小的柏拉图之恋。 在众多擅长描写两性的艺术家里,伯格曼也许不是最淋漓尽致的,但他算得上是最身体力行的了。说他身体力行,是因为他不但他漫长的风月无边的一生中,体验了不下十几个女人,并且还把不同的际遇和感受呈现在不同电影中。到了后来,人们已经很难分清伯格曼到底是先有了生活中的滥情然后搬上银幕,还是先有了电影中的桥段,一部部按着剧本开始操练的?在1980年的作品《傀儡人生》中,伯格曼讲了这样一个故事:一个成功的商人深爱着红杏出墙的妻子,他不停地向心理医生求助,而得知和妻子私通正是医生本人时,他既不能摆脱对妻子肉体的迷恋,又无法原谅妻子的不忠,几经熄灭了杀妻和自杀的念头之后,最终虐杀了一名妓女。看上去伯格曼似乎想通过这样的故事,探讨婚姻的意义和男性的道德危机的贻害,而实际上说他在给自己不断地抛妻弃子寻找生理和心理上的双重借口也未尝不可。 两年后的1945年,伯格曼抛弃了爱尔丝,娶了爱尔丝的好朋友,同样是舞蹈家的艾伦;5年后,他搞上一家电影杂志的主编助理,有夫之妇龚-哈格贝里;又过了了两年,还没有和龚离婚,他又开始了与演员哈丽特-安德森的暧昧,但没有结婚;37岁,拍摄《夏夜的微笑》时,青春且性感的女主角碧比-安德森自然不能放过;41岁,他第四次结婚,女主人变成了钢琴家凯比;47岁,拍摄《假面》时,和碧比-安德森对戏的丽芙-乌尔曼,不顾碧比的忠告和劝阻,登上了他的情人榜;51岁,他娶了第五位也是他任期最长太太英格丽-罗森,24后英格丽去世的时候,伯格曼已经75岁,终于花不动了。伯格曼对生命中的女人是冷酷的,几乎每个女人都给他生育过孩子,而遭到他遗弃时,孩子多数都还在襁褓。后来在接受采访时,老迈的大师略带羞愧地掩饰说:“我到了50岁,青春期才过完!”他的青春期的确结束于50岁,1967年他移居费罗岛,开始了半隐居生活,之后他拍摄了让他彻底走上神坛的电影《呼喊与细语》和《芬尼与亚历山大》。  上帝和女人都疯了 伯格曼不信上帝,因为代表上帝的父亲总揍他。伯格曼也不珍惜女人,因为代表女人的母亲在他很小的时候就红杏出墙了。 在伯格曼的众多电影人物中,最狂热的宗教分子应该是《犹在镜中》的凯琳,一个为了赞美上帝的而生,为了做上帝的仆人而存在的躯壳。她的父亲是个失败的作家,为了名利疏离或者逃避着儿女,汽车在他自杀的前一刻福至心灵地被上帝阻止在悬崖边的石块上;她的丈夫马丁是个憨厚木讷的渔夫,像守护着天使一样守护着被信仰折磨得精神分裂的妻子;她的弟弟像上帝派来的惩罚她没有全情奉献的魔鬼,被她一步步引诱到乱伦的边缘。整部电影故事简单得近乎单调,四个角色,一个小岛,几间破败的屋子像缺少了香火的教堂,不,应该是缺少了祷告声的教堂,每天在空屋中聆听神旨的凯琳像幽灵一样,最终在破船里夺走了弟弟的童贞。没有忏悔,没有最后的告解,在彻底崩溃之前,凯琳看到的上帝是要将她吞噬的蜘蛛,上帝的使者是精神病院派来的一架直升飞机,轻盈地带走了凯琳。而懦弱的父亲在上帝夺走了他的女儿以后说:“上帝就是爱。” 没人知道伯格曼纷繁复杂的暗喻和象征中,角色的象征意义有几重;但至少《犹在镜中》直白地表达了宗教狂热的骇人、人与人的疏离,以及最终导致脆弱或者寂寞的心灵皈依宗教的必然性。这样简单的故事,也许只有伯格曼拍出来才能得到奥斯卡最佳外语片奖,因为六十年代初的美国需要质疑,两年以后的1963年,马丁-路德-金发表他那篇著名的“我有一个梦想”。这种对上帝的蔑视,在《第七封印》中也有强烈的表现,瘟疫过后的村庄,百姓和国王的士兵们摧残并最终焚烧那个妓女的场景,即便在黑白胶片上,也能传递出让人毛骨悚然的力量,宗教裁判所的荼毒,在中世纪的欧洲甚于黑死病。 同样,伯格曼电影中的女人也都没什么好下场,除了带有少许喜剧元素的《夏夜的微笑》和改编自歌剧的《魔笛》,他电影中的女人很少有正常的。而他又不像施耐庵那样写女人,施耐庵的女人除了悍妇就是淫妇,好女人类似林娘子那样的不过是为了情节的需要匆匆过场。伯格曼的女人们大致有两种:生于贫贱、被低层社会生活折磨的不堪重负的可怜虫和放着好日子不过的败家娘们儿—— 前者在电影中多数被当作表意的符号出现——《爱的港口》中有自杀倾向的妓女贝丽特,得到爱情却依然摆脱不了身份带来的痛苦;《第七封印》中和马戏演员偷情的铁匠之妻,勾引男人似乎只是为了证明自己作为雌性的性征依然活跃;《梦》中的女模特,渴望艳遇却又在艳遇之后惶惑不定;《女人们的期待》中四个的妯娌,对各自千疮百孔的婚姻状况的揭密——都暗示着女性的社会从属地位和作为男人祭祀上帝的牺牲而存在的现状,即便是在女性地位及其优越的北欧,也无可更改,这个社会是男人的。 后者是伯格曼电影的一个重要主题,女人作为人的需要而表现出的种种不正常——《安娜的情欲》中,因车祸失去丈夫的安娜,疯狂地肢解村子里的动物以缓解痛苦;《假面》中双重人格最终叠加出现的名伶和女护士;《沉默》中关系暧昧到快成了同性恋的姐妹;《野草莓》中并不能融入家庭的儿媳;《呼喊与细语》中至死也难以沟通的三姐妹——她们的精神世界总是在失常和超常之间做钟摆运动,正常只是游走于两极的瞬间。  现代景观和失语症候群 “老式的家具,沉重的窗帘,以及阴暗的壁画。在长而黝黑的大厅尾端有一个很别致的房间,房间的门上靠近地板的地方有四个洞,房间里贴有红色的壁纸,还有一张桃花心木做的铺着丝绒的龙椅上面有个盖子……”这样的房间曾出现在18世纪的戏剧舞台上,后来又出现在伯格曼的《芬尼与亚历山大》、《萨拉邦德》中,真切浓郁得仿佛可以闻见甘蓝菜汤的芬芳。又或者是他隐居的法罗岛,“海风吹着水气给小岛挂上了一层灰色”,伯格曼在这里拍摄《假面》后,就再也离不开。 伯格曼从未直接展现现代社会的景象,而是将其镀上了一层优雅的梦幻光泽之后,间接地投影于影片之中,现代社会的痛苦成为雍容外表掩盖下的死亡和梦魇。他的影片永远是极端私人化的,“在外面的世界里我感到寂寞,因此我在情感的范围中寻求庇护,不管那是否只是幻影。”影片中那些精巧的古玩,红色天鹅绒和层层叠叠的蕾丝,巧妙的构图,严谨之至的灯光都是为了塑造他的私人情感世界,但又不是琐碎的家长里短和小情小调,沉重流畅如《呼喊与细语》:空旷的大宅子,红色的墙壁、地毯、红色的窗帘和帷幕,人们穿着白色和黑色的衣服穿行其中。红色无疑是对人们内心世界的隐喻,但绝不是温暖的,它们兀自地、坚硬地红着,一个重病的女子身处其中,在绝望的呼号中走向死亡。 《假面》,一个女演员在排戏过程中忽然失语,被送进疗养院,照看她的是一个喋喋不休的女护士,后者发现前者不发一言,就开始强迫她说话,甚至用沸水浇她,直到影片结尾,女演员才说了全片唯一一句话:“没有”。两个女人的脸经常被叠于同一个画面之中,导演的暗示是再明显不过了:一张脸与另一张脸可以互为镜子,沉默与说话也是如此。 正如哈罗德-品特所言:“经常是这样的,在所说的话与下面包含有可得知和未说出来的东西。有两种沉默。一种是不说话时的沉默,另一种沉默也许是滔滔不绝说话时出现。这种说话正说着隐藏在其中的一种语言。这是它的联系不断的关联。我们正听着话语正是我们没有听到的话语的一种暗示。”  天生胆小鬼 伯格曼天生对外界有着超乎常人的敏感,或者说对生命、沟通、性和死亡有着先天的恐惧。瑞典,极昼极夜交替的光阴,森林和海岸线水乳交融的土地,物质富足却少有战火蹂躏。生在这样的地方,有足够长的夜来思考人生的本源和去处,有足够多的面包牛肉让人流连于精神世界而对饥饿的存在浑然不觉。上流社会出身,险些因发育不良夭折的伯格曼,自然很早就学会了思考生命的意义和死亡的感觉。曾经信奉虚无主义的他在步入中年后说:“不要再问‘上帝,妈妈,这是为什么?’之类愚蠢问题,一个人若没有勇气自杀,就必须接受生活。”他接受了。 40岁时,他在《野草莓》中用梦境演绎出弥漫着死亡味道的画面——教授伊萨克走在清晨的路上,强烈的白色日光下,街道上的钟表没有了指针;突然回头的路人,面部的所有器官聚集成了一条线,和停滞时间的空档表盘一样死寂,回头的瞬间旋即倒下,化作一滩血水;马车驶过,一具棺材颠簸落地,棺盖滑开,已经死了的伊萨克从棺材中伸手抓住了伫立在路上的伊萨克的胳膊——在伯格曼众多的令后世膜拜的电影特质中,非同寻常的构图和高反差的明暗对比,是比较能够被直观体会的一项。尤其用作对死亡的表现,《第七封印》中的死神的脸从来都是高光出现,《呼喊与低语》中红色的墙壁,映衬出四个女人永远的白色衣着,裹尸布一样的静谧纯洁。 对白,在伯格曼的电影中,总是显得稀疏却不寡淡。“下一步你死定了。”在那场电影史上最著名的对弈中,企图用战斗来延缓死亡的骑士最终没有赢得胜利。棋局终了,死神拂袖时对骑士说:“你恐惧吗?”除了这样描写死神,在《魔术师》(魔术师吧)中,伯格曼还恶作剧地将死神打扮成一个白色的小丑,会与人交谈、下棋,并和人们分享自己的秘密。伯格曼说:“那是一种消解,我决定用思考来对抗它。”他在拍摄《魔术师》之前,刚刚做了一次手术,差点因为麻药过量真的去拥抱死神了。他这么说,更多的像是在自己安慰自己,其实他从来没有停止过恐惧,当然,他也从来没有停止过用思考来消解恐惧。  有一则有趣的轶事。在伯格曼60岁时,他和63岁的英格丽-褒曼(英格丽-褒曼吧)进行了唯一的一次合作。褒曼要在《秋天奏鸣曲》中扮演一位难以处理好和两个女儿关系的钢琴家。那是一个关于沟通障碍的电影,像很多伯格曼的电影一样,它关注的是现代人的孤独和难以被外界理解的悲哀。巧的是伯格曼和褒曼两位大牌之间的沟通就困难重重。他们在片场会有这样经典的对话——“你是世界名导,应该懂得教演员怎么演戏!”“你是世界级的影星,怎么还要人教你怎么演戏?”最后,他们的和解来自褒曼的一句话,那是在电影即将关机的时候,褒曼在现场的一个角落里,摸了几次脸,恶狠狠地对伯格曼说:“你知道,我现在还活着,时间可都是借来的。”那时候,褒曼刚刚做过乳腺癌手术,癌细胞已经扩散,4年以后的1982年,她和欧洲人文电影一起死了,死于放疗引起的淋巴并发症。 朱珠/文

【发表评论】

|