贾樟柯《二十四城记》:不“安全”的电影(图)

社会主义工厂又叫“单位”,它跟现在工厂的不同是,在“单位”里,大家生活在一起,感情在一起,“单位”里面有每个人的尊严和信仰

编剧翟永明说,成都飞速发展,“420”厂却停滞了,他们跟这个时代脱节,完全生活在自己的世界里

贾樟柯在给陈冲说戏。陈冲演的是第二代厂花“小花”,1978年从上海航校分配到工厂里,外号“标准件”,这个工人心中最美丽的女人,最后却孤独一生

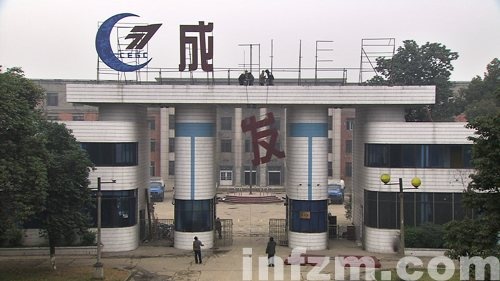

成都东二环外一片840亩的土地上,存在了50年,是曾有近3万职工、10万家属的一家工厂。过去叫“成发集团”,再过去叫“420厂”。一年之内工厂迁移、拆除,今后这里将诞生“二十四城”,一片巨大的商业住宅区,整个区域的地产开发将持续30年……

《二十四城记》是贾樟柯在内地公映的第三部电影,这也是他第三次把关注投向中国式“奇观”背后的凡人。

《世界》里的奇观是世界公园,由穷乡僻壤来的打工者在此劳作,给城里的游客提供廉价浏览异国风情的服务;《三峡好人》里的奇观是空前宏大的水利工程;在《二十四城记》,是成都东二环外一片840亩的土地上,存在了50年,曾有近3万职工、10万家属的一家工厂。过去叫“成发集团”,再过去叫“420厂”。一年之内工厂迁移、拆除,今后这里将诞生“二十四城”,一片巨大的商业住宅区,整个区域的地产开发将持续30年。

当年从新闻里看到这些数字,贾樟柯说自己“打了个冷颤”。

由万人大厂到商业楼盘的当代变迁,触动了贾樟柯对记忆的一贯敏感。他的第一反应是拍摄一部口述历史的电影。但最终的《二十四城记》显然不是这样,看过影片的中国观众议论最多的,恰恰是普通工人的采访段落与职业演员扮演的“采访”段落并列交错时,那种“不明虚实”的错愕。

这到底是纪录片还是剧情片?

突兀形式的背后,贾樟柯有他完整的经历和思路:“当然还有我一贯以来的心态,因为我不太愿意做那种‘安全’的电影。”

电影拍完,贾樟柯还做了一本书,从电影采访工人的素材里选出十个人、十五六万字的内容,定名为《中国工人访谈录》。他自己写了序,标题叫《其余的都是沉默》。贾樟柯说:“无论采访过程还是电影里,很多时候是沉默的,我把所有更惊心动魄的东西放到了沉默里面。对这样一个人群,这样一种经验的讲述,的确才刚开始。”“贾樟柯现在是成都最有名的导演,张艺谋、陈凯歌不及他的一半。”诗人欧阳江河说。

我没故事,我一点都不重要

“问”真是个技术。第一天采访一个东北来的老工人,我跟老工人聊了五分钟就没话说了。他不知道该说什么,我也不知道该怎么问,人都是活在当下,该打麻将的打麻将,该看电视的看电视,不去碰那个记忆,当你要碰的时候又很疏远,一下子不知道从何说起。第二天我让一个记者帮忙,她主问,我在旁边补充。

采访了几天之后又有一个问题。我遇到的大部分人是不讲自己只讲别人——我给你讲一个事,我们是哪个车间的,我们车间有个谁谁,出了个什么事,讲得特别好。

有很多人,一听到我们问“当年您是干什么工作的”,马上说你不要问我,我没故事,我一点都不重要。有一个工人说“我的生活像白开水,比水还白”,实际上最后讲完,他的生活比酒还浓。

后来我就在想,为什么是这样?我发现中国这几十年的变化,就是从集体主义到个人主义。基本上这个电影背后的叙事线索,就是这一代工人怎样从集体转变到个人。

你拍了个“伪纪录片”

为了拍工厂拆迁的不同阶段,我无数次去又无数次回来。拍的过程里,白天采访,晚上就有很多故事的想象。

你的创作就不是很专心了,人家讲了什么,就想可以发展成一个单独的故事。再好的讲述也是片段式的,零散的,有时候讲述背后的经历没法追问。

那些工人的采访是不可缺少的,因为那是一个真实的证词,这些当事人是存在的,他们真实地告诉我们发生在他们身上的事情。

使用演员,其实也是因为特别想要商业发行,这个愿望特别强烈。不是为了钱,是为了被更多的人看到。拍电影的时候我一直想着发行,让采访的八九个人都出现在一部电影是不可能的,所以让演员把几个人的经历浓缩、集中到一个人身上,也是一个操作方法。

后来有人说,贾樟柯,你拍了一个伪纪录片。我说不是伪纪录片,就是虚构的;我要“伪”就会找一帮非职业演员,他一定能演出来,我不告诉你你还以为是真的,而我却是实实在在告诉你这是假的。我信任这种方法,但我知道它一定会有一种观影上的障碍,一种观影上的突兀感。

越老的工人越维护这个体制

我刚去的时候,我有很强的针对体制的批判意识,我觉得这个体制实在是让人付出很大代价,泯灭了个人价值、尊严、个性,当一切转变后他们又被牺牲掉了,实际上最后连记忆都牺牲掉了,连厂房都不给他留一间。

我采访了一位女工,她说导演你知道有句话叫“以厂为家”吗。我说我当然知道,她说你不要觉得这只是一个口号,我就生在这个工厂,幼儿园、小学、初中都在这个厂,上完高中就想回到这个厂上班。那就是我们的家。所以她刚入厂的时候,说加班就加班,说星期天要干活就干活,“厂荣我荣,厂衰我衰”,给钱当然好不给也得干。可突然有一天跟你说,给你6万块钱买断工龄,这厂跟你没关系了,我接受不了。不是6万块的问题——你要早告诉我最后会是这样,我就不加班了,我大好的青春去谈恋爱去玩多好啊。

但在采访过程中我不得不去接受和体会的是,几乎所有人总体上都不评价这个体制,不评价工厂,不抱怨工厂。一是因为电影也是一个媒体,要让这个东西变成公共的呈现在银幕上,他们不愿意。越老的工人越在维护这个体制,绝不是他对这个体制没有反省,没有批判,而是他很难背叛他过去青春的选择。

一个六七十岁的工人,如果否定了这些就等于否定了自己的一辈子。他实际上清楚得很,知道你们在外面怎么弄钱,既得利益者是谁,都不傻,都是高级知识分子啊,修飞机的。他们真的是在维护自己青春的选择,在维护自己曾经的信仰。那个信仰在当初是非常真诚的。我接触到的不是一片抱怨,一片哭诉,而是保持一种感情,他用感情来代替批判,用一种怀旧的感情。

我不愿意破坏这个东西,这不像传统的故事片那样可以快刀斩乱麻。

也是在采访的过程里面,我特别惊讶的是体制本身的封闭感——整个生老病死的过程工厂内部都可以完成,这边有婚礼录像,那边有寿衣花圈。

网友评论

更多关于 二十四 的新闻

- 视频:《二十四城记》首映 好友谭晶出席 2009-03-06 19:00

- 视频:《二十四城记》首映 导演王小帅助阵 2009-03-06 18:57

- 视频:《二十四城记》首映 蒋勤勤压轴出场 2009-03-06 18:54

- 视频:《二十四城记》首映 陈数左小祖咒助阵 2009-03-06 18:51

- 视频:电影《二十四城记》首映 导演贾樟柯 2009-03-06 18:48

- 视频:《二十四城记》首映 众明星捧场贾樟柯 2009-03-06 18:45

- 视频:《二十四城记》主演自曝人生“第一桶金” 2009-03-06 14:46

- 视频:《二十四城记》贾樟柯演记者像白岩松 2009-03-06 14:35

- 《二十四城记》首映 贾樟柯用记录和虚构讲故事 2009-03-06 13:56

- 《二十四城记》北京首映 陈建斌曾“耍大牌” 2009-03-06 12:24

- 贾樟柯为拍《二十四城记》采访近百名工人(图) 2009-03-06 11:05

- 贾樟柯曝陈建斌“耍大牌”曾拒演《二十四城》 2009-03-06 09:21

- 《二十四城记》首映 全国人大代表谭晶领衔观影 2009-03-06 09:04

- 《二十四城记》公映 借三八节致敬女性(附图) 2009-03-06 07:35

- 《二十四城记》北京首映 吕玉来终于达成心愿 2009-03-06 04:46

- 《二十四城记》和我们时代的边界(图) 2009-03-06 02:41

- 贾樟柯出席《二十四城记》北京首映式默认离婚 2009-03-06 02:38

- 《二十四城记》回家 荣耀属于普通工人 2009-03-06 01:06

- 《二十四城记》首映 贾樟柯与张曼玉合作成真 2009-03-05 23:05