K不曾目睹任何的银河,不曾见过一秒猎户座的壮美,他拥有的只是……

《银翼杀手2049》的美丽和心碎

《银翼杀手2049》的美丽和心碎

提醒:下文有大量《银翼杀手2049》剧透,观看请谨慎!!!

文/糸氏

新浪娱乐讯 无论你喜不喜欢认不认同,或许都得承认,《银翼杀手2049》,是一部诚意满满的电影。

睽违35年,《银翼杀手》这部因為题材太过艰涩深奥而惨遭票房滑铁卢的科幻神片,总算推出了全新的续集,片中不仅回答或延展了影迷多年来的种种疑惑,更延续了第一部的传统,对我们身处的21世纪提出了许多崭新的观点与隐喻。

那么,这些观点究竟有哪些,又藏在哪裡?接下来我们来慢慢解析:

▲从《银翼杀手》到《银翼杀手2049》,那些被丢弃又被捡回了的小说设定

许多人或许知道,《银翼杀手》最早是改编自一本1968年代发表的中篇小说《仿生人会梦见电子羊吗?》,作者为科幻大师菲利普·K·狄克。

然而,这其实不那么准确。尽管华纳公司与剧组确实收购了本书的版权,然而菲利普·狄克对自己小说登上大银幕一事缺乏兴趣,并未实际参与本片的任何编剧环节。《银翼杀手》的剧组也对忠实改编没兴趣,他们完全不认为这本沉闷的小说能让观众兴趣盎然,于是经过了三任编剧的更动后,他们删除了绝大多数的原作故事。

被删除的桥段包括:在原作中,这个故事其实只发生了一天,瑞克追捕仿生人(Android,电影改为复制(Replicant))的原因在于他需要钱来养宠物与老婆,他的老婆沉迷于一种奇特的宗教,教徒们用科技箱彼此体验彼此的情感。关于这个宗教的真相构成了这本小说的大部分情节──想当然尔,观眾现在看见的电影完完全全没有这些情节。

取而代之的,《银翼杀手》剧组从许许多多的其他地方取材,包括小说、漫画、电影与绘画。例如,本片片名"Blade runner"便是取自艾伦·E·诺斯的小说《The Bladerunner》(剧组花钱只买了标题的版权,在好莱坞史上可以说是非常奇怪),美术风格的灵感则源自纽约的商业绘画家爱德华·霍普(Edward Hopper)的画作《夜游者》(Nighthawks),以及导演雷德利·斯科特自己作为英国人的生活经验:拥挤的英国工业区、与街坊林立的香港殖民地。

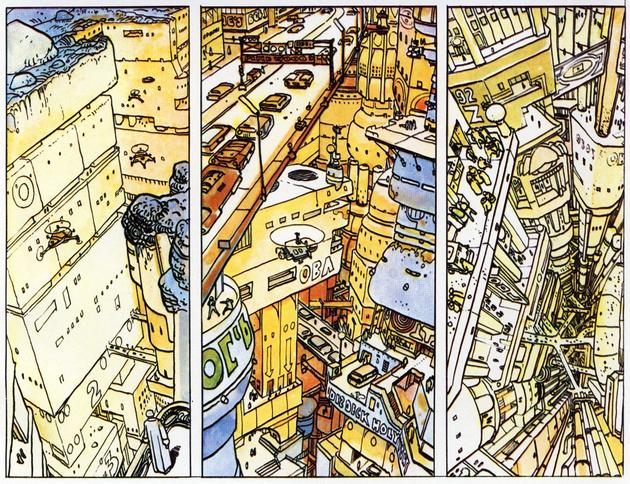

不过,影响这部电影最最关键的,应该是一篇漫画,便是法国漫画家莫比斯(Mœbius)与丹奥班诺(Dan O’bannon)发表于1975年的科幻漫画:《漫长的明天》(The long tomorrow)。

莫比斯是法国史上最有名的漫画家之一。他的笔触多变、在写实与超现实之间游走,更不忌讳挑战当时"科幻+漫画"等于"孩子读物"的观念,而绘制了大量的成人作品。这种无所禁忌天马行空的特质,让他在1970年代被介绍进入美国后,立刻广受美国电影业者的推崇与爱戴,大大影响了《星球大战》跟《异形》,也因此与雷德利·斯科特搭上了线。

《漫长的明天》是一个侦探故事,背景发生在未来世界。星球被划分为上百个区域,有的大富大贵,有的龙蛇杂处,壁垒分明。某天,私家侦探彼得接到一个美丽女人的委托,前去隔壁区的宇宙车站的寄物柜收取皮箱,却发现里面装了一个人脑。原来这是某个准将的大脑,外星间谍与杀手同党潜入杀害了他,并企图将他的脑带出地球。

经历一番波折,彼得打倒了杀手,回到住处,发现那个女人来了,并且向自己示爱。正当他们鱼水交欢的高潮之际,彼得的机器人伙伴打电话过来,告诉他女人就是间谍,她是一种能变形成任何生物外型的外星人,彼得转头一看,果然没有什么女人,只有一团阿米巴虫似的蠕动物"缠"在自己的阳具上。

女人苦苦哀求彼得,说她爱上了他,愿意放弃一切与他私奔,彼得却毫不留情的当场开枪。事后,彼得继续他的侦探生涯,因为"这种事情天天都在宇宙之间上演啊"他道。

尽管只有短短的15页,《漫长的明天》却大受美国读者欢迎。透过莫比斯的写实笔触,漫画中呈现了一种极其奇特的科学世界,各式各样的飞行车辆与直升机在深不见底的星球表现上来回穿梭,却又不像其他科幻作品一样干净利落,而是处处充满了生活感的细节,例如满地的纸屑、塞满人的酒吧、还有经常会出现的游民与混混。

这个故事的情节发展,则是不折不扣对好莱坞曾经大为流行的黑色电影(Film noir)的浓厚讽刺。黑色电影的情节夺胎自侦探小说,内容往往是一个英俊潇洒的私家侦探,与一位来历神秘的性感尤物,在一个犯罪频繁的法外地带上演一场愤世嫉俗却又豪情四海的另类冒险。这个套路催生的名片,就是《卡萨布兰卡》。

《银翼杀手》受这篇漫画的启发是无与伦比的。瑞克·戴克这个主角,就此从《仿生人会梦见电子羊吗?》中信奉奇特宗教的已婚警探,变成了一个穿着黑色风衣在混乱街头游走的单身独行侠,好似亨弗莱·鲍嘉(风靡一时的帅哥演员)一般与美丽尤物瑞秋上演一场不为世界所容的爱情。《漫长的明天》这一种奇特的"黑色电影+科幻"混合,更成为了银翼杀手参考的美术风格的主轴,影响后世至深。

然而,正当菲利普·狄克去世三十几年后,这部续集《银翼杀手2049》却给了大家一个惊喜,它将这些曾被第一集丢弃的设定与情节,重新拿了回来,安插进银翼杀手电影的世界观中。

第一个设定是关于瑞克。

再一次于《银翼杀手2049》登场的瑞克,不管是年龄还是身分,都与第一部相差甚远,反而与小说原作的瑞克的设定贴近了。例如他的性格冲动而阴晴不定,有过妻子,想要养一条狗,想要住大房子。他与华莱士的对峙时,华莱士质疑他说:你怎么知道你不会是复制人?瑞克说:我知道什么才是真相(I know what‘s real),这句话也是源自小说原作,当小说的瑞克结束追捕任务后回到车上,他对这一切叹了一口气,说道:"一切都是真的。每一个人曾经有过的每一个想法都是真的。"

第二个设定是关于动物。

在《仿生人会梦见电子羊吗?》中提到,未来世界除了人类以外的动植物都濒临绝种,想要看到活生生的动物非常困难,即便有也是生物科技复制的假货,当瑞克想养一头真的动物,才知道需要这么一大笔钱,因为活生生的动物是极其昂贵的奢侈品。这个设定在《银翼杀手2049》中回流,k一直记得自己童年时有过一个木头雕刻的玩具马,这是极为不寻常的东西,因为木头与马儿都非常罕见。华莱士的宫殿有大量的木制家具,足见他的富有与手腕。

K前往黑市询问,黑市员工借机向他兜售要不要买一匹真的马,他可以"制造"出马儿来供人饲养。之后,K前往拉斯韦加斯寻找瑞克的藏匿住处,遇见了一批蜜蜂。这更不寻常了,因为在《仿生人会梦见电子羊吗?》里,蜜蜂是早已绝种的生物,没有人曾亲眼目睹,只有银翼杀手使用的人性测验机(The Voight-Kampff machine)的题目才有提到。这里便已明示了,瑞克的住处是一个与世无争的隔阂地带,有着超越外界的常识,因此才能让他能藏匿的如此之久。

除了这两件事情外,电影还有不少的细节也与小说原作有关,例如K记忆里的童年曾经待过的童工工厂,在小说中有类似的地方,便是被遗弃的低等人类讨口饭吃的北方贫民窟。碍于篇幅,在此不述。

▲文明的倒退:从赛博朋克到废土

许多地方都显示,从《银翼杀手》到《银翼杀手2049》中间,故事中经历30年的变迁之中,地球遭逢了一次巨大的浩劫,让整个文明原地踏步甚至倒退,也让故事发生的地点──洛城的都市样貌,从赛博朋克(cyborpunk)式的纷乱,变成了废土(Wasteland)式的干枯。

每一部的科幻电影背后,或多或少都都藏了对现实世界的隐喻。《银翼杀手》也不例外,当年替本片一手打造演员服装的总监迈克尔·卡普兰(Michael Kaplan)曾说,他设计的瑞秋服装"在未来也是可信的,但也却是取经于往日的黑色电影"(believable in the future, but with her feet firmly planted in film noir past)的存在。这个形容同样适用于银翼杀手中的洛城,全世界的精锐都前往外层空间发展,留在地球的只有少数富人与大批的穷人、恶人与离不开的衰人,造就了这个都会的奇特风景:象征"落后"的亚裔劳工与亚洲食物的面摊到处林立,与在天空飞天遁地的尖端科技飞车成了强烈的矛盾与对比。这是赛博朋克电影最常出现的元素"矛盾"。高度科技发展下被牺牲的低度开发区域、政府与企业高度集权下被统治的广大无力人民,以及反乌托邦(Dystopia)的世界观细节。

深受银翼影响而拍出《攻壳机动队》的日本动画导演押井守说过,他认为《银翼杀手》这部电影之所以如此当年票房失败,却在日后逐渐深入人心,是因为我们的地球正在逐渐变得越来越像片中的世界,像瑞克戴克一样的人更是变得越来越多。他们不在乎关心社会的伦理、因为无能为力,于是也就不再关心他人的生死与委屈,不把人当成人。

奥地利作家罗伯特·穆齐尔在小说《没有个性的人》中,便叙述了一大批的瑞克聚集在一座城市生活时,会是多么恐怖的光景:

"空气和泥土构成一种蚁穴,交织着一层层交通繁忙的街道。空中运输工具、地上运输工具、地下运输工具,管道风动送人装置,汽车链水平方向疾驰,快速电梯用泵把人群垂直方向从一个交通平面打到另一个;在交通连接点上,人们从一个运输器械跳进另一个,被它们的节奏,被在两个轰鸣着的速度之间形成一种中略、一个休止、一种二十秒的小裂口的节奏吸附和卷入,在这个一般性节奏的间歇里互相急促交谈几句。问题和回答的声音像机器的部件那样交错连接,每个人只有完全的明确任务,职业在一定的地方成群的聚拢在一起,人们边吃边进行,休闲娱乐集中在别的市区,又是在别的什么地方耸立着塔楼……"

这不正是《银翼杀手》片中的场景的样貌吗?押井守说的实在有理。

到了《银翼杀手2049》的风格,这种赛博朋克的风貌则衰退了,取而代之的则是废土风格──一种绝望感更为强烈的风景。

废土风格跟赛博朋克一样,是科幻作品常常出现的一种世界观,而且常常被一起归类于末日幻想(Apocalyptic)的类型之中,因为它们都对人类的未来感到悲观。前两年火遍全球的大片《疯狂的麦克斯4:狂暴之路》便是最最典型的废土故事,叙述全世界面临了一场空前巨大的生态浩劫后,人类社会遭到毁灭,文明与科技因而倒退,废墟比新建筑更多,残存的人类为了争夺残余的生活资源,例如干净的水与食物,展开了无尽的流浪或战争。

在《银翼杀手2049》上映前,华纳公司发表了三部官方短片──《黑暗浩劫2022》《Nexus: 2036》《无处可逃2048》,叙述了电影片头那个逃犯巨汉萨珀的逃难过程,并揭露了他被通缉的主因,是因为他与复制人同伙们在2022年参与了一场袭击,让美国陷入长达数周的断电,自动化工程全数停摆让地球上的人类陷入了断粮危机,所有的计算机建文件也随之销毁,让复制人的履历变的无处可查(便是瑞克在第一集时从警察拿来的那些资料)。而此后复制人也被封杀,虽然此后恢复,但他这样的八型复制人不允许出现在地球。

这场危机造成的骨牌效应,让银翼杀手世界中本来已经够为悬殊的发展差距更加拉大。外星移民的产业仍旧不同的在发展,地球上的人们却逐渐耗尽资源,走向更加荒凉匮乏的生活。在《银翼杀手》中,观众偶尔还能看见瑞克穿梭于表演舞台与饮料摊贩这些地方,到了《银翼杀手2049》的K,地球上的娱乐不仅30年来不曾改变,反而还更加空虚,搭配上《银翼杀手2049》取回小说原作的故事设定突显了地球上已经没有多少动植物的事实,更让废土风格的气息愈发浓烈。

只有两种东西在地球没有衰退,便是可口可乐和尊尼获加。从2019年到2049年,可口可乐的广告招牌依旧伫立于大楼的广告墙面之上,没有撤下依旧热销;瑞克爱喝的尊尼获加牌威士忌,即便到了远在政府管辖之外的拉斯维加斯,依旧能一瓶又一瓶的送到他的嘴里。消费主义与商业机器的势力之大,远远胜过人类的尊严所需,顽强地近乎永恒。

▲雾里探花式的摄影构图,背后是人类与人性的无比孤寂

善于写情者,必善于描景。两部《银翼杀手》便证明了这一点。

如果说《银翼杀手》最常出现的场景:肮脏的街道与霓虹旖旎的高楼大厦排排并列,给观众带来了一种社会秩序的对立(低等居民与高等居民的对比)以及个人人性的浑沌(混乱而没有法治)的感受,《银翼杀手2049》在美术与场景上的最大特征,便是大量"雾里探花"的构图:烟雾弥漫、人物剪影、以及灵感源于北京的朦胧世界,给观众带来了一种更为本质的情绪感受──孤独。

想要叙述这点,便要介绍本片背后的一位巨人,就是本片的摄影师总监:罗杰·狄金斯。

日本电影公司东宝曾有一句厘语:"这个摄影师太笨了,笨的的只能去当导演。"这话代表的,是摄影师在拍片现场的重要性。如果说导演是一部电影的作者,摄影师便是这个作家的钢笔,因为电影中的每一个镜头,都得由摄影师实际去拍摄才能问世。作家如果有一只好笔,写什么都顺畅不已;如果没有了笔,才气再高的作家也只能寸步难行。因此,优秀又资深的摄影师在剧组之间受到的敬重,有时甚至超过导演,例如常被誉为史上最棒的电影《公民凯恩》的摄影师:格雷格·托兰受业界人士拥戴的程度,便远远高过当时的导演奥逊·威尔斯。

罗杰·狄金斯则更了不起。他被公认为现今最厉害的摄影工作者,拍过的名作无数,更曾获得了整整十三次的奥斯卡最佳摄影奖提名,从未获奖,而被誉为好莱坞摄影界的"无冕之王"。导演丹尼斯维伦纽瓦与狄金斯多次合作,便曾开玩笑说,他们的合作方法很简单,他只要去找到一个很丑的地方,然后叫狄金斯去把它拍美,就能万事搞定,因为狄金斯实在太万能了!

而罗杰·狄金斯最为标志性的手法之一,就是烟雾与剪影的运用。他会在原本理应色彩丰富、清晰的大空间大画面中,填塞入许多的烟与影,让银幕构图一变变为处处简练、朦胧的留白世界,印衬出主人公的沧桑与醒目。从文艺经典《肖申克的救赎》、黑色电影《老无所依》到商业动作大片《007:大破天幕杀机》,都能看见狄金斯这套"烟影美学"的影子。

《银翼杀手2049》也不例外。许多的科幻大片,例如漫威英雄的构图逻辑很简单,便是能在画面上放多少炫目的新玩意儿、新玩具、新特效,就无所不用其极的塞好塞满,于是不管主角们是在宇宙在地球在城市在乡下还是在任何地方,构图总是五颜六色七奇八怪,彷佛花车花篮。

《银翼杀手2049》却反其道而行,它的画面永远都是一个无边无际的广大领土,上头却一无他物,只有少少的建筑道具,更多时候只有主人公自己与他的车,让观众的目光与精神不被任何外物影响,只能彻彻底底的凝视着他,却又感受到一层朦胧的神秘。

例如,当男主角K第一次前去"退役"了逃亡中的八型复制人萨珀时,四周的自动化农田以圆周状一路绵延到地平线的另一端,广阔不已,却又平坦,地表上竖立的事物只有一棵枯藤老树与伫立着的K的背影,而显得无比突兀。这一幕,便默默的向观众透露了这个新的主角在这个新世界的定位是什么:形单而影薄、遗世而独立、一个无法融入周遭的人。

2049的洛城是一个霓虹灯林立、人群拥挤的城,各式各样的人种如中国人、韩国人、日本人,都为了生活奔波而在这里来来去去,彼此擦肩,彼此冲突,彼此相处。然而,只有K每每在这里头走动往返时,他的身旁却总是被一团又一团汽车与大楼排气管喷发的灰雾给包围,他的样子也被黑影垄罩,让人看不清他的神情,究竟是像他在工作时一如往常的严肃?还是在家中与AI女友对话的放松?还是介于两者之间的沉思?这些让K与周围的所有人格格不入,他无法成为街景的一部分,只能成为他自己,正如他作为猎杀复制人的复制人的双重背叛的身分,让他永远无法与人类与复制人打成一群。

大反派华莱士跟K则是一个对比。他住在一栋金碧辉煌的超级大楼(延续了第一集的泰瑞的金字塔办公室),这一栋巨大、富贵、尖端科技、象征人中之人、整座城市甚至整个世界的统治者的皇宫,有的只是简练到了近乎简约、光线充足到近乎刻意,好像娃娃屋似的高度工业设计之感,与外头的洛城那种妓女可以随意出入小吃摊揽客的鼠窝气息,完全是不一样的阶级。这栋大楼的核心部分里面只有华莱士跟秘书两个人,没有其他的闲杂人等出入,他们两个在里面出入的身影也是孤独的剪影,然而他们的孤独与K却是完全不同的意涵,他们的形单影薄代表的是:权力,因为只有华莱士认可的人,才有资格出现在他的身旁与眼前。

这些雾里探花的独特构图,构成了《银翼杀手2049》在视觉画面上有别于其他科幻大片的奇特氛围。同时,这种美学风格也叫人不禁联想到俄罗斯的艺术大师:安德烈·塔可夫斯基。因为在塔可夫斯基自编自导的科幻电影《飞向太空》与《潜行者》中,便常常出现这一种空荡阴幽的气氛,主角像K一样,会在一个又一个极简风格的神秘时空中穿梭,孤独的想要探索真相,也探索自己。

▲用说谎的眼睛,探索真实的灵魂

《银翼杀手》与《银翼杀手2049》的片头一样,都是由一颗巨大的人类瞳孔开场。俗话说"眼睛是灵魂的窗户",罗兰·巴特也说,人类婴儿学会转动眼珠凝视爸妈的那一刻,才是人类灵魂真正诞生的时间。在银翼杀手的世界,眼睛与视觉所代表的却是非常不同的意义,那便是:说谎。

在《银翼杀手》中,复制人逃犯一伙人为了找上它们的造物主泰瑞,前往一家隐密的实验室,里面批发生产的,正是人造的眼珠。眼睛曾经是人体最独一无二的器官,犹如灵魂,在2019年,科技却已经进步到能够批发与肉眼别无一致,甚至更加清晰的眼睛器官,如同复制人与人类的关系那样。于是,当逃犯找到了泰瑞,他杀了他,并且戳破了他的眼珠,残忍的嘲讽了这些"器官替代品"再厉害都无法替代生命,尽管人类明该清楚如此。

可是,眼睛真的有用吗?泰瑞第一次接待男主角瑞克·戴克,他展现了一手在一秒内让天地"日出东方"的把戏,证明他的科技力量有多进步,甚至连阳光都能复制。瑞克相当熟悉,因为泰瑞宫殿外的满街满谷,也有四处有着投影布幕制造出来的浮空广告,想找到手工绘制的广告牌,反而比投影或霓虹的还难。

这是一个吊诡。如果在2019年,科技发达到可以复制眼珠、复制人类、复制太阳、复制城市时,我们人类真的还能够"眼见为凭"吗?我们的眼珠所见,是不是从根本上充斥着谎言,而我们却不自知?

多年以来,影迷常常被问到《银翼杀手》一个剧情上的矛盾:如果复制人的眼珠会因为情绪纠葛就发出暗光,那么银翼杀手大费周章的使用人性测验机(The Voight-Kampff machine)来问问题测试,是不是根本没有必要?何况复制人在外派外层空间(复制人投入产业的目的之一便是外星殖民地的拓展)时都有户口登记的资料,瑞克也曾从警局拿到相关文件,何须多此一举?对于,导演雷德利·斯科特某次接受访谈时曾经坦白,这件事情在剧情上确实站不住脚,他之所以这样拍,是因为这些复制人的视网膜所凝视的的不是剧中人,而是观众。他要观众感觉到,眼珠确实能传递出许许多多藏不住的讯息。

这真是无比的讽刺。电影的历史就是"看"的历史,人类视觉的众多可能性更是牵引了电影诞生的契机,例如俄国默片导演吉加维尔托夫,便曾经将摄影机架在火车、纺织机与种种难以难以想象奇特角度去拍摄镜位,拍出了《电影眼睛》,之后更以受德国纪录片《柏林:城市交响曲》影响而拍摄的《持摄影机的人》,让电影从娱乐就此成为艺术。

然而在《银翼杀手》,这一切都被质疑了,当全世界的所有事物都能被复制、被伪造时,我们人类以为的所有真实都不再真实,反而是本来单纯用来观察世界的灵魂之窗眼珠,成了人类仅存的诚实与真实。

35年后,《银翼杀手2049》将这个谎言再度推向了新的高峰。

随着人类进入数字科技时代,伪造技术比以往更高明,肉眼的必要性也更为衰弱。银翼杀手鉴定复制人不再需要人性测验机,只消用手机对着刷一刷就行了,比肉眼更快,比言语更方便。另一方面,只要你有钱,你随时都能在家里架一台虚拟现实的投影机,将一个人工虚拟的AI人格美女买回家投放,彷佛自己真的与她常相厮守,就像K以为的那样。人类最私密的生活空间──家庭,也能为投影技术所入侵,甚至连吃的饭都能用美食投影让它看起来更加美味。

于是,眼睛所见真实与否,已经再也不重要了,你随时可以选择自己想看的,即便那是买来的谎言也一样。相反的,统治一切的华莱士,他的眼睛没有瞳孔也没有目光,没有任何人能从他的眼前得到真实,不让任何人有机会了解他、质疑他。

只有极为少数的人,能够抗拒这种虚伪,例如瑞克。当瑞克遇上华莱士伪造的另一个瑞秋时,他说"她的眼睛应该是绿色"而拒绝。但其实不是,瑞秋的眼睛与那个伪造者一样是棕色,瑞克的话的真正意思其实是:你不是真的瑞秋,尽管外表跟她一模一样。瑞克以自己的意志,看穿了在那双棕色瞳孔下,以完美科技打造的完美复制品下的虚伪。

观众倒是有可能看不出来,因为计算机特效小组为了重现女演员肖恩·杨的当年风貌,对这一幕修图修了整整一个多月。尽管有些北美观众对于剧组并未找杨本人回归一事感到气愤甚至抵制,但是不可否认,这一幕"回春"实在太过栩栩如生了!(果然银翼杀手的世界不是幻想,而是将临的寓言…。。)

在这样子的虚伪世界,人类最后能够相信的仅存真实,或许只剩听觉;或者说,音乐。

在西方艺术的观点里,音乐是最纯粹的一种艺术,不受任何俗世所干扰。十九世纪批评家沃尔特·佩特便认为,所有艺术发展到最后,都具有音乐的倾向。在《银翼杀手》中,瑞克那栋了无品味的宅邸,唯一奇特的存在便是钢琴,他也常常谈着钢琴来回想自己的梦境。当复制人瑞秋来到他的房子弹起钢琴,一边弹一边质疑自己学弹琴的记忆也是一场虚假而感伤时,瑞克告诉她"你的琴音很美。"过往的虚假在当下的美好感受下,重担似乎减轻了一些;最后,两人开始作爱。

于是,当瑞克在《银翼杀手2049》再一次登场的第一幕,便是被K听到了琴音。当他俩一边走进投影歌厅一边打架时,舞台上出现早已死去五十多年的猫王(又一个视觉上的谎言),高歌起了一首歌"I can’t help falling in love with you":

Wise men say, only fools rush in(明眼人说,只有笨蛋才会一见钟情)

But I can‘t help falling in love with you(但我仍情不自禁的爱上了你)

As the river flows gently to the sea(犹如流川奔海)

Darling so we go(爱人啊我们走吧)

Some things were meant to be(去做我们命中注定该做的)

Take my hand(抓紧我的手吧)

瑞克说,他喜欢这首歌,听完这话的K就停止了出拳。非常有趣,这首歌便是他与瑞秋当初邂逅的情境以及心境。如果说瑞克的眼睛让他学会了不要轻易相信,他的耳朵则让他情不自禁获得了爱情;而爱情,正是人类最为原始的情绪之一,与理性支持的知觉相对,也与与知觉关系甚密的视觉截然不同。

《银翼杀手2049》的人们都活在一个孤独的世界,彼此并不认识彼此,科技的进步更让一切都显得微不足道。然而,唯有音乐这个最为原始的默契,依旧在科技的天罗地网下留了下来,留在人类与复制人的灵魂与本能中,为人类灵魂并未完全被科学科技给取代的,独一无二的真实,做了一次无形却高亢的证明。

▲从香港变成北京,从大雨变成大雪

《银翼杀手2049》的剧组曾说,本片在视觉设计上的灵感来源,一部分来自中国的北京。

几年前,《银翼杀手》第一部的导演雷德利·斯科特来到北京工作,曾兴奋地打电话回美国跟人说:"就是这里!这里就像我拍的电影的真实模样!"他指的,是北京城那种雾霾无所不在,渗透进五光十色的水泥丛林的景象,完完全全与他当年用1980年代的亚洲都市(新宿、香港)混合科幻想像的美术概念完全一致。在他眼中,北京与王尔德叙述的"雾都"伦敦截然不同,是完全属于工业时代的、现代的、可能也是后现代的,科技发展与亚洲风貌融为一炉的诡异地带。

《银翼杀手2049》的导演丹尼斯·维伦纽瓦也深表认同,因为他是一个加拿大人,对于这种会下雪的城市,远比原先的香港更共鸣。遂决定以北京雾都的形象,加入本片的美学之中。

从南方香港变到北方北京,最后造就的差别,便是两片结局意象的不同。

《银翼杀手》的结局下了一场大雨,《银翼杀手2049》的结局则是下了一场大雪。雨跟雪差在哪里?雨水的来临总是劈哩哗啦的躁动,淋身更是叫人烦躁,却也能洗尽一切的污秽与恶臭,让人期待雨过天晴;雪花却是无声无息的降临,除非有人为你拨开它,否则雪将会默默的将万事万物覆盖,不留任何痕迹与温度。雪是看似无害的残酷,在《少女终末旅行》(Girls‘ Last Tour)里,两个少女在地球毁灭后的冰天雪地中流浪,一个问:"这里是不是地狱?"另一个答:"不是,地狱比这里温暖多了。"说的正是如此。

瑞克追捕的复制人罗伊,最后在雨天死去(正如他的遗言一般"泪水消逝在雨水之中"),这是最符合他这个人一生的结局。同样的,在雪花之中选择离去,正是最为适合K这个男人的时机。当他流着血迹躺在楼梯,他很清楚,他这一生都像在雪地奋力行走,当风暴过去,却又没有任何足迹留下,能供别人知晓。雪看得到,但触摸不到,这些特质就像K一样。唯独只有他自己能够吊唁自己,在这一片广阔的大陆上,为自己即将逝去的仅有的存在感,献上最后的一战。他不曾目睹任何的银河,更不曾目睹猎户座的星河之美,有的只是对自己这微不足道的孤独一生终于发奋完成什么的满足,以及最后一次或许也是第一次,为他人的幸福发自内心的微笑。

▲人为何为人?基督宗教的隐喻和存在主义的悲剧

在故事中段,K的女友乔伊给了他一个新的名字叫joe。K与Joe同时也是弗兰茨·卡夫卡的两本小说──《审判》与《城堡》主人公共同的名字。这个取名的象征,注定了《银翼杀手2049》的故事内核,将是一部卡夫卡式的、也是存在主义式的悲剧追寻。

在《银翼杀手》故事中最核心的辩证主题,便是人类与复制人的关系。其中又以泰瑞与罗伊的对立最具代表性。泰瑞认为,人类创造了复制人,所以复制人应该把人视为上帝一般膜拜;罗伊却认为,人类跟复制人毫无二致,根本不是什么造物主,只是奴役"同类"的一群暴民。两者之间的观念差距之大,让他们没有任何和解的可能,最终必须决一死战。

精神医学上有一种恐怖谷理论(Uncanny Valley),指出人类欣赏作工美丽的机器人,但是当机器人外表做的太像真人时,人类反而会不自由主的感到情绪负面、刺眼甚至恐惧。在《银翼杀手》里,这种恐惧大到成了律法,复制人被法律明文规定不被当成常人,甚至打从出生便安上了宛如定时炸弹的寿命限制。人类究竟恐惧着什么?恐惧的,恐怕是复制人有一天会取代自己的可能性。复制人不仅拥有更棒的身体,还会随着时光流逝,逐渐成长出跟人类创造他们一样的关键特质:创造力。

小说原作中,仿生人非常喜欢收集书籍与印刷刊物,觉得这是世上最有意思的东西。在第一部电影中,罗伊更是拥有了咏叹诗歌的天份,他在死前吟咏的“雨中的眼泪”遗言打动了无数观众(这段也是该角演员鲁特格尔·哈尔最出名的原创发挥),都显示了:只要给予复制人时间,让他们的情感能够成熟,复制人也可以创造力的天赋。

创造,是人类最引以为傲的才能。在影响西方文明的两股思潮:希腊神话与基督宗教中,不约而同都提到人类因为企图拥有创造的智慧,而僭越了神明。普罗米修斯神因为教授了人类使用火焰的技术而遭到千年的惩罚、人类之祖亚当与夏娃则因吞下了让眼目开明的善恶果实而被上帝赶出乐园。

如今《银翼杀手》的立场反了过来,自诩为神的人类,又怎么可能不被复制人拥有智慧的事实给激怒,认为这是挑战自己?

罗伊在剧中的身份,也就显得格外明晰,那便是他象征的,其实就是神子耶酥。他比任何人都要更强壮也更聪明、他在与瑞克的对打时手掌被刺开来的钉孔(象征十字架的钉痕)、他称呼且曾敬爱的父亲就是"上帝"、以及他在屋顶温柔抱着一只白鸽(在《马太福音》书中,圣灵在耶酥受洗时化身为鸽子降在他身上),都构成了基督宗教三位一体(Trinitas)──圣父、圣子、圣灵──的意象。代表罗伊就是耶酥,要拯救同胞于水火,给予世人新的希望。于是,罗伊也像耶酥一样,死于整个世界的忌妒与恶意之中。

罗伊神话般的死亡后三十年,两种关于复制人与人类的崭新关系,在《银翼杀手2049》的世界崛起。

第一种来自华莱士与他的公司。他收购了泰瑞的公司与科技后,解除了复制人的寿命限制,却又(剧情并未明说如何办到)从精神上让他生产的新型复制人,打从心底的听命于自己。他称呼这些复制人是天使,并冀望能找到生产更多天使的方法,让他们飞去宇宙,加快太空开发的进展。乍看之下,华莱士口中的"天使"比泰瑞口中的"儿子"更为尊贵而有力量;但是熟悉基督教经典的人便会明白,天使只是上帝的仆从,比人类更不得宠,更没有自己的意志可言。

第二种则来自复制人的反抗军。它们继承了罗伊一伙人当年的叛逆精神,而把希望投注在一个未知的存在:复制人生育出的婴儿,也就是瑞秋之子。自然生育这件事情的意义,在于就形而上学而言,"复制"永远只是某种只有中点、终点而没有起点的生命形式,能够随意植入的伪造记忆更让复制人所谓的人格(记忆造就人格)随时可能是虚伪的笑话。他们相信,找着一个能从复制人子宫中生育出的婴孩,便能证明复制人的灵魂是完整而无匮的、坚毅无比的形而上学的事实。相信此事的它们,与华莱士展开了长达数年争夺这个婴儿的明暗对抗,是另一场神与人的神话对峙。

可是,K与瑞克这两个人截然不同。他们既不认同华莱士的权贵集团,也不信奉反抗军的形而上学;他们的精神与行为的信念背后,不是宗教份子的狂热,而是源于卡夫卡般的存在主义哲学──对"我"这个前提无条件的肯定。

《银翼杀手》上映时,曾经留下一个千古之谜:瑞克·戴克究竟是不是复制人?演员哈里森·福特觉得不是,因为他不希望让观众觉得瑞克的冒险是一场骗局而沮丧,导演雷德利·斯科特则觉得是,还亲自剪辑了一个新的故事版本来支持这个说法。

《银翼杀手2049》并未把这个问题的谜底揭晓。瑞克很可能是有自然寿命的复制人,也可能只是幸运活到老的人类。但是,当瑞克对华莱士说道"我知道什么才是真相"然后拒绝了外貌如同当年的伪造瑞秋时,他的意思其实是:只要我知道,那便是真相。

这就是K这趟旅程的答案。K寻找瑞克的侦查,也是一趟他寻找"我"的追寻。古谚的哲学有三问:我是谁?我来自哪里?我将去何方?这个问题也是K的问题。他曾一度相信,自己就像木偶奇遇记的皮诺曹,有朝一日会得到魔法,变成真人,真人便是他深信世界上唯一有价值的价值,有灵魂的灵魂。只是,当k的主管在警局笑笑对他说:"你(复制人)没有灵魂,这并不是一件坏事。"时,他有点吃惊,因为这个想法与华莱士与反抗军的观念大大相左,而更贴近存在主义者所倡言的存在先于本质(l‘existence précède l’essence)──人并不因为有(Having)或是(Being)什么就显得比较尊贵,即便那个事物是灵魂也一样。这个世界没有永恒,人类唯一能够永恒且不须质疑的,只有"我"曾经存在(Existing)于世上这件事情而已。

当然,K或许没有听懂,更没有接受。所以,当他察觉自己依旧只能是一个木偶时,他崩溃了,比经历了一连串被国家机器追杀到喘不过气的压迫(如同卡夫卡笔下《审判》、《城堡》的遭遇)还要崩溃。

可是,当他看见AI女友在高楼大厦对自己招手,发现原来每一台机器女友都讲着一模一样的台词时,他顿悟了。这当然是一个荒谬的世界,因为爱情也能像工业罐头般批发生产。可是,又怎么样呢?对他而言,他的"女友"确确实实存在过,影响了他的生活,滋润过他的生命。对K这个人而言,此事无比真实,比整个世界都要真实,这就够了。

人为何为人?只有自己才能知道。就像罗伊没有寿命也没有生育能力,却活得比任何人都有尊严一样,能不能活得像一个"人",本来就该是由自己来定义、由自己的行为来完成。世界并不温柔、记忆并不可靠、肉体也有逝去的一天,唯独自己曾经活着这个事实,是可以永远不变的,永远不被上帝、造物主或某人的子宫给替换掉的事实。于是,瑞克与K超越了华莱士与反抗军,成为罗伊精神的真正继承者,也是存在主义在科幻世界的真实体现者,尽管它们付出的代价极其惨烈。

结语

世上没有完美的理论。K与瑞克为生命下的这个定义正确吗?没有人能确定。生命是一个大哉问,再聪明的人都可能滑跤。曾经经历纳粹集中营的诺贝尔奖奖得主作家埃利·威塞尔讲过一句话:

"问题(Question)这个词蕴含了一个美丽的字──追寻(Quest)。我爱极了这个字。"

问题与追寻是一体的两面;有时,过程或许就是终点,去追寻才是提问题的目的。人何以为人的这个生命的大哉问,更是应该如此。对于K、对于瑞克、对于复制人、对于全人类,还是对于坐进电影院的我们而言,生命就是一场永不停歇的对问题的追寻;这个问题的答案,只有自己才能得到。《银翼杀手2049》的优美,也正正在于这种为观众留白的谜。

更多娱乐八卦、明星独家视频、音频,粉丝福利扫描二维码关注(sinaentertainment)

很久没看到这么扎我心的都市剧了

很久没看到这么扎我心的都市剧了 整整14部,十一月好片全在这

整整14部,十一月好片全在这 她戏内收获幸福戏外却离奇中降头两度自杀

她戏内收获幸福戏外却离奇中降头两度自杀

比伯赛琳娜又复合?这对金童玉女太养眼

比伯赛琳娜又复合?这对金童玉女太养眼 温柔的山鸡哥!陈小春为应采儿戴头饰

温柔的山鸡哥!陈小春为应采儿戴头饰 玛丽亚-凯莉星光大道留手印 黑裙秀丰满

玛丽亚-凯莉星光大道留手印 黑裙秀丰满 贾青生日写真梦幻 吊带纱裙秀白滑美背

贾青生日写真梦幻 吊带纱裙秀白滑美背 赵本山8岁外孙正脸曝光 五官精致有灵气

赵本山8岁外孙正脸曝光 五官精致有灵气 杨幂Angelababy两女神“同框” 为张大大庆生

杨幂Angelababy两女神“同框” 为张大大庆生 杨紫亲自怼粉丝 我谁也没有亏欠

杨紫亲自怼粉丝 我谁也没有亏欠 郎永淳被曝醉驾后自动投案 已获对方原谅

郎永淳被曝醉驾后自动投案 已获对方原谅 周杰伦晒照 网友目光全在“狗”和球鞋”

周杰伦晒照 网友目光全在“狗”和球鞋” 雷佳音送岳云鹏女儿5米长拼图 岳云鹏表示心疼女儿

雷佳音送岳云鹏女儿5米长拼图 岳云鹏表示心疼女儿 汤唯街头被偶遇毫不介意 嘟嘴微笑超可爱

汤唯街头被偶遇毫不介意 嘟嘴微笑超可爱 世纪复合!赛琳娜紧搂比伯“甜靠肩膀”秀恩爱

世纪复合!赛琳娜紧搂比伯“甜靠肩膀”秀恩爱 黄轩期待家中早日入住女主人 自认有时宅男有时狂野

黄轩期待家中早日入住女主人 自认有时宅男有时狂野 田亮在拍综艺节目 一双儿女或将出演电影

田亮在拍综艺节目 一双儿女或将出演电影 张天爱穿肥大外套保暖 秀出小蛮腰和细长美腿

张天爱穿肥大外套保暖 秀出小蛮腰和细长美腿 郭碧婷小拇指似有伤口包扎严实 穿长裙露性感脚踝气质清新

郭碧婷小拇指似有伤口包扎严实 穿长裙露性感脚踝气质清新 章子怡谈大女儿 不是我亲生的 但想把所有爱给她

章子怡谈大女儿 不是我亲生的 但想把所有爱给她 2017维秘Fantasy Bra曝光 历届维秘天价内衣盘点

2017维秘Fantasy Bra曝光 历届维秘天价内衣盘点 《梦想的声音》林俊杰放大招 模仿歌神张学友

《梦想的声音》林俊杰放大招 模仿歌神张学友 媒体航拍双宋婚礼被指违法 韩方已刑事立案

媒体航拍双宋婚礼被指违法 韩方已刑事立案 《演员的诞生》我爱我家27年最全重聚 宋丹丹感动落泪

《演员的诞生》我爱我家27年最全重聚 宋丹丹感动落泪 《演员的诞生》章子怡首谈大女儿 称会把最好的爱给她

《演员的诞生》章子怡首谈大女儿 称会把最好的爱给她 李维嘉罕见晒与父母吃饭照 网友却发现了这个亮点

李维嘉罕见晒与父母吃饭照 网友却发现了这个亮点 王牌特工2:黄金圈

王牌特工2:黄金圈 羞羞的铁拳

羞羞的铁拳 缝纫机乐队

缝纫机乐队 追龙

追龙 空天猎

空天猎 英伦对决

英伦对决