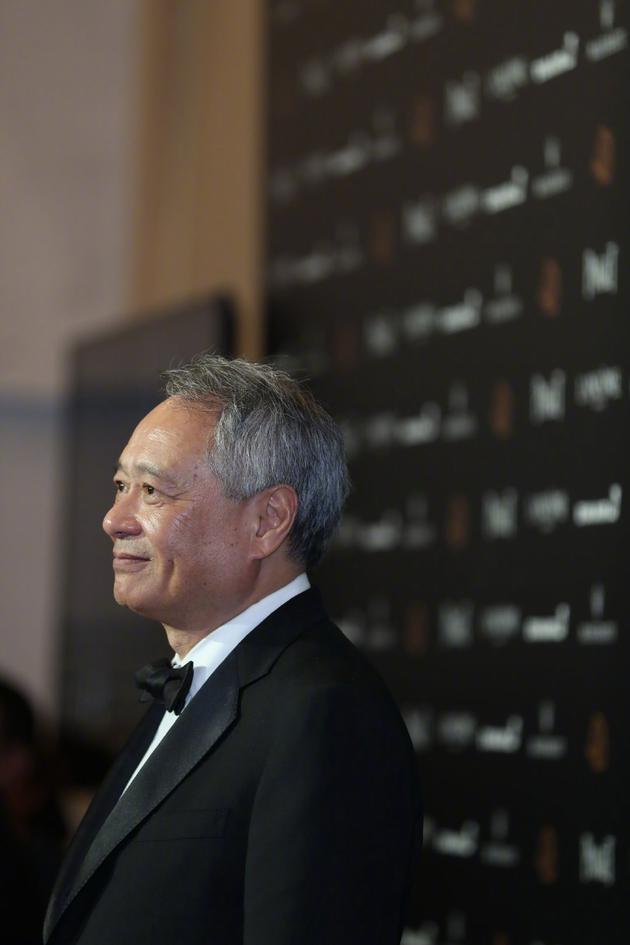

李安在金马奖颁奖礼后台接受群访(图:宫德辉)

李安在金马奖颁奖礼后台接受群访(图:宫德辉)上届金马执委会主席张艾嘉卸任前,搞定的最后一件大事就是成功邀请到李安接任这个职位。张艾嘉再三劝说,若干大导演联名写信,才使得李安的口气从坚定的“不可能”变为迟疑的“很难”。

李安非常忙碌。他正在筹备另一部非常有挑战的新片,且常年在海外。对于张艾嘉和金马组委会的盛情邀请,李安纠结了两个月才最终答应下来。按照约定,他至少要与组委会保持远程沟通,做一些大方向和重要人选上的决定,并在金马奖开始前半个月左右飞回台北,全身心投入到主席的工作中。李安表态称,希望能延续金马平顺的状态,保持公正与开放,给所有华语电影工作者机会和鼓励。

金马54后台,李安接棒张艾嘉,成为新任金马执委会主席

金马54后台,李安接棒张艾嘉,成为新任金马执委会主席11月17日晚金马奖揭晓前,李安兴致勃勃踏上红毯,笑言自己做这么大主席还是不大习惯,从贵宾变为主人身份,希望这届金马奖可以顺利举办。他还放下身段录了一段自己边洗头边吐槽的幽默视频,给颁奖典礼做热场彩蛋,观众都被逗乐了。

罗家英又唱起了“Only You”,廖庆松把奖杯回塞给老搭档侯孝贤,老导演张艺谋给新导演文牧野颁奖,一切都其乐融融。突然,局面开始朝不可控的方向驶去,滚雪球般越滚越大,所有人都猝不及防。

导播也将这个烫手的山芋抛给了主席李安。画面第一时间切到他充满震惊、失望、无奈的复杂表情,他拱握着的双手胶着了,眼神无助地滑向邻座方向。那里其实并没坐着什么人,刘德华刚好出去了不在。

导播镜头中的李安

导播镜头中的李安压轴环节,原本该上台颁奖的巩俐稳坐不动,李安只得一人上去救火。他说:“我参加金马奖30年了,相信在座都是跟我一样的心情。在华语电影生态环境里,我们好像一个大家庭一样,我们一起竞争激励,也互相扶持关照,我们每一年聚在这里好像在庆祝丰收,感觉特别好。”言辞恳切,举重若轻。

颁奖结束后,巩俐继续缺席评审见面会。李安再度严肃表明立场:“艺术是很纯粹的。今天金马奖有95%以上的影人都出席了,在华语区没有一个影展可以这样,所以金马在大家心里是有分量的,请大家给电影人一点尊重。”

按原本计划,巩俐应上台颁发最佳剧情长片,但最终只有李安一人登台

按原本计划,巩俐应上台颁发最佳剧情长片,但最终只有李安一人登台此前几十年,李安从未担任过拍电影以外的工作,他自认笨手笨脚,表达能力欠佳。这是一个被推上风口浪尖的老实人,所能做出的最不卑不亢的回击。

若不是这件意外,李安主席的金马元年本可称完美。他落寞地转身准备离开,一个回眸让摄影师捕捉到苦笑和疲惫的眼神。惜别酒会上,巩俐握了握李安的手臂,而李安像个犯错的小孩一样,沮丧地垂着头。

[华语世界的精神灯塔]

李安眼神里充满疲惫(图:宫德辉)

李安眼神里充满疲惫(图:宫德辉)为这个主席,李安付出过不少心力。

比如亲自出面邀请最不可能的人选——四年前刚炮轰过金马不公、放话说永远不会再来的巩俐,出任了评审团主席;比如拉来他的老友、多次合作过的作曲家麦克唐纳,围绕《冰风暴》为影迷增设了放映和座谈活动;就连压轴表演嘉宾莫文蔚,也是靠李安刷脸请来的。

他用自己多年积攒的资源,努力担任起华语电影圈的粘合剂。李安的个人魅力确实为金马带来了更大的凝聚力——今年报名金马角逐的作品共有667部,比去年创下的纪录又多出近100部。

在影展期间,李安无时无刻不受到巨星般的追捧。《我不是药神》导演文牧野称自己有三个“奉若神明”的导演偶像,第一个就是李安。在金马的活动上,他和李安并排坐在一个三人沙发上,如此近的距离让他激动得说不出话。被问有无信心拿奖,文牧野喃喃重复:“见到李安了,足矣,足矣。”《谁先爱上他的》的台湾导演也说,这次来金马最大的心愿不是获奖,是能跟李安合张影。

巩俐4年前曾“炮轰”金马不公,称永不再来。而这位“不可能”的人物,也在李安的力邀之下,前来担任评审团主席(图:宫德辉)

巩俐4年前曾“炮轰”金马不公,称永不再来。而这位“不可能”的人物,也在李安的力邀之下,前来担任评审团主席(图:宫德辉)李安身体力行地走到年轻人中间。今年64岁的他不顾白天黑夜,出席了每一场首映礼,鼓励了每一个剧组,尽可能多地在公开场合亮相,让影迷能够看到他,满足他们的各种需求。

李安去了金马创投的结业礼,用老父亲般的口气对青年导演们感慨道:“如果我那个时候就有金马创投,我就不会在家做六年家庭煮夫了。那时候真的非常困苦,觉得怀才不遇。我希望大家都有机会找到彼此,好像一群企鹅找到彼此最好的对象,然后孕育出更多更美好的电影,希望华语电影能更加发光发热。”

当代台湾青年导演生在一个尴尬的时代,既错过了杨德昌、侯孝贤引领的那批新浪潮,又看不到台湾电影工业的未来。来自台湾的媒体人、电影人郑伟柏坦言,做电影很难,总需要一些东西来支撑我们坚持下去,金马奖是一个,李安也是一个。

李安自身——他的奋斗史和他的成功,就是照给华语电影后来者们的一座精神灯塔。

[与台湾和金马的当年情]

李安在金马影展期间出席《谁先爱上他的》的首映礼,与影迷握手

李安在金马影展期间出席《谁先爱上他的》的首映礼,与影迷握手“他不可思议地接下(金马主席)这个重任,说明他对台湾电影仍怀揣着使命感跟爱,他要硬生生推掉很多工作,要从很远的地方飞回台湾。就像李屏宾接任台北电影节主席一样,能跟大师直接面对面接触,就是对年轻电影人最大的激励。”曾任金马奖评审的台湾影评人张士达向我们讲述。

张士达是做电影记者出身,2005年他在威尼斯电影节当场见证了《断背山》斩获金狮奖,这对一名电影记者来说是职业生涯中最激动的时刻。据张志达回忆,李安在接受完轮番轰炸的访问后,特意嘱咐要留给台湾媒体一段时间,非常贴心。郑伟柏也证实了李安的这个小习惯——《色·戒》在威尼斯获奖那年,李安同样通过工作人员告诉家乡的记者们等他一下,他会抽空过来交流,没多一会他果然来了,带着张震,张震又带着香槟。

2007年,李安在威尼斯凭借《色·戒》再捧金狮(图片来源网络)

2007年,李安在威尼斯凭借《色·戒》再捧金狮(图片来源网络)李安对台湾感情很深。他在台湾出生成长,直到二十三岁当完兵才离开去往纽约。在美国的时候,李安也天天看中文报纸,关心台湾的发展情况,他的父母亲友也一直都在台湾。

从纽约大学毕业后,李安度过了众所周知的六年煎熬时期,新片屡试屡败,郁郁不得志。在《推手》之前,李安穷困潦倒到极点,存折里只剩下43美元,儿子李淳又刚刚出生,全家都靠太太勉强养家糊口。在人生最低谷的时候,是来自台湾的一笔奖金拯救了他——李安的《推手》剧本获台湾“新闻局”海外剧本征集首奖,奖金40万,《喜宴》获得二等奖,奖金20万。不仅如此,新官上任的“中影”制片经理徐立功又大胆批给李安1350万预算,鼓励这个籍籍无名的学生把《推手》拍出来。

李安自己都说,当初写《推手》其实就是为了赢剧本奖金,压根没想过还可以拍出来——他觉得像《推手》《喜宴》这样老头子的故事不可能有市场。

李安《推手》海报

李安《推手》海报《推手》上映日跟金马奖颁奖是同一天。《推手》获得9项提名,颁奖前还没什么票房,拿到最佳男主角、女配角和特别奖之后,第二天票房立即暴涨,投资方不但没亏还小赚一笔。也正是因为要去金马领奖,穷得连张机票都买不起的李安得以回了趟久违的、朝思暮想的家乡。

曾做过《冰风暴》发行的发行人李良玉回忆,即便后来去了美国发展,李安也对华语电影十分关心。每次回到台湾,他从早上七八点到很晚都会排满要见面的记者、同行,甚至两个地方中间坐车的时间都要安排,他愿意带着极高的热情跟人分享。

筹拍《少年派的奇幻漂流》时,李安特意找到李良玉,仔细询问她台湾后期特效公司的情况,最后就在台中建了一个巨大的造浪池,请台湾的特效公司参与,拍完也请求有关部门保留设施,为的就是能对台湾的电影工业有一些带动作用。

饮水知源,知恩图报。今天的李安还愿意回到台湾,愿意扛起金马奖的精神大旗,是他对当年情的厚重回馈。

[中华文化是共同家园]

金马55红毯,李安笑言从贵宾变主人(图:宫德辉)

金马55红毯,李安笑言从贵宾变主人(图:宫德辉)李安爱台湾,但这份爱又有些复杂。他从来不是什么激进的参与者,但也不是作壁上观的局外人,他会站在多重角度冷静地思考。他的电影中常充斥着的失败者气息,以及他对父权地位的探讨,无一不映射着这份复杂的情感。

从《喜宴》开始,李安的电影进入中西方跨界地带,但《喜宴》因其“混血”属性在台湾热度下降,《饮食男女》在金马奖更是一无所获。李安开始陷入有关身份的困扰与反思。他去好莱坞拍了《理智与情感》《冰风暴》《与魔鬼共骑》《绿巨人浩克》,口碑褒贬不一,而回归中国传统的《卧虎藏龙》却让他收获奥斯卡四项大奖。

因为家庭关系,李安没有侯孝贤那样与生俱来的归属感,直到小学转学才开始感受到自己身上来自不同文化的力量拉扯,他不得不学会在夹缝中寻求平衡。对于台湾来说,他是外省人;对于大陆来说,他是台湾人;对于美国来说,他同样是异乡人。在不断的成长和迁徙中,李安渐渐成了一个失去“根性”的人,无法定义,无法归类。

在李安的电影里,有一整片泛化的中华故土。“父亲三部曲”里的海外华人,《卧虎藏龙》里的古代侠士,都是中国人。

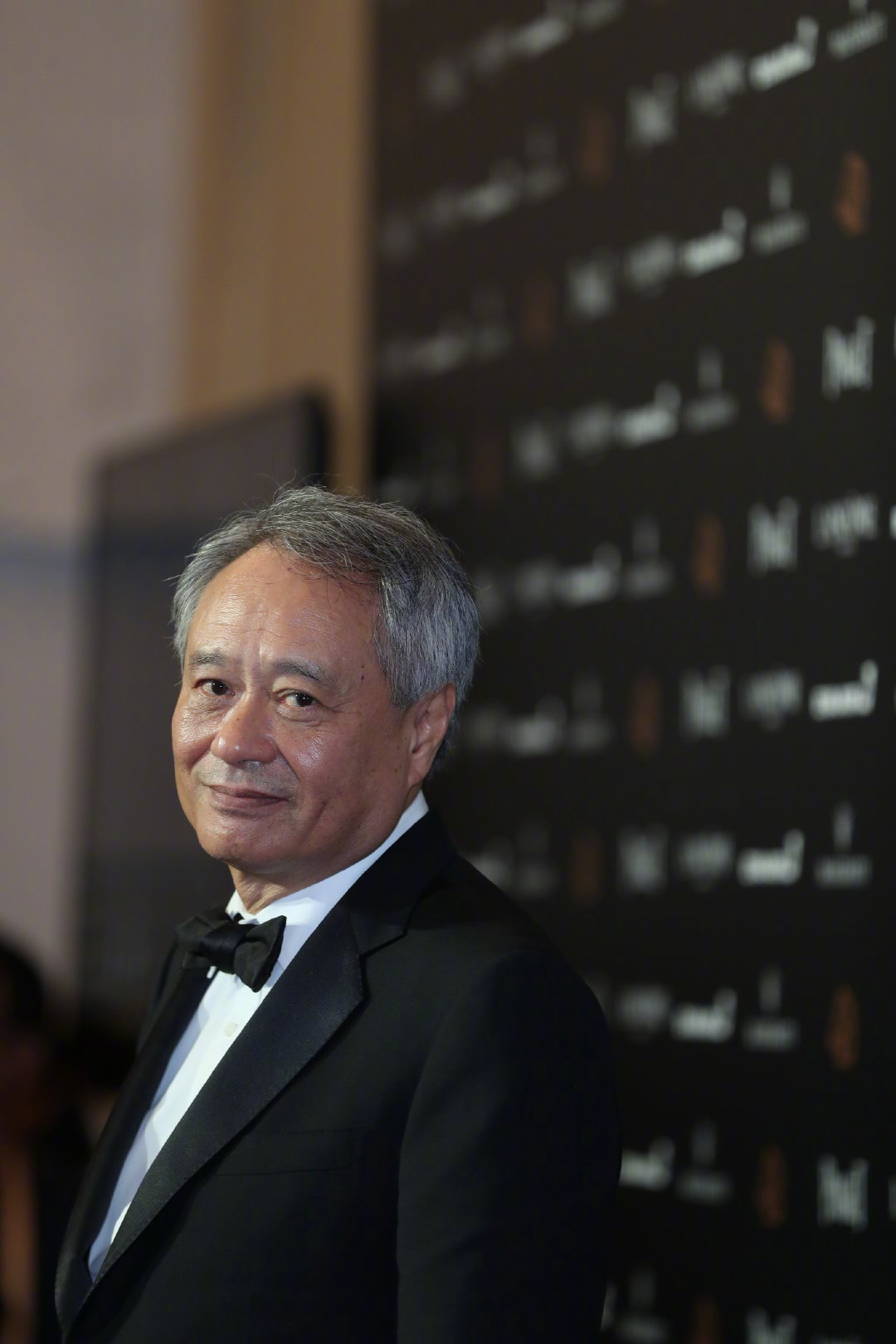

李安的《推手》《喜宴》《饮食男女》被称为“父亲三部曲”

李安的《推手》《喜宴》《饮食男女》被称为“父亲三部曲”李安说过,你必须得有自己的根,那就是你的文化,你的脊梁,你是谁,你不能放弃这些。

李安对家乡的地理认知是模糊的,但情感归属渐渐变得十分明晰。无论中华大地的完整性在现实世界遭遇了怎样的挑衅,在精神文化层面上,任何人都无法割断千百年传承的情感纽带。李安终于找到了他的“根”——答案指向的不是某一个地域,而是一个文化。因此当他的精神故土受到侵犯时,他瞬间变回一个失去家的游子,心碎的表情让人心疼。

“对于现实人生,我似乎一向心不在焉应付着,有一搭没一搭,藕断丝连联系着。而在电影梦境里,反倒比较能专心致志。我一遍一遍去到那个地方,它是一个梦,是我企图寻回的乐园。”对于李安这样纯粹的创作者来说,保护好文化艺术的净土,就是对他们最大的尊重。李安导演一生都在打破舒适圈,不断挑战题材和技术的高峰,游刃有余游走于中西方文化之间,这份对艺术的虔诚和敬畏不容亵渎。他对金马奖未来的期许,亦是全体华语电影人的心愿。

金马55最佳剧情长片揭晓后,李安给胡波妈妈的温暖拥抱

金马55最佳剧情长片揭晓后,李安给胡波妈妈的温暖拥抱金马奖不是没有遭遇过外来因素的阻挠,是在一代一代电影人的努力保护之下才能走到今天。最好的华语电影都能被看到,几乎所有主创都能轻松、舒适、自由、坦诚地相聚一堂,这是一件多么来之不易的事情。

金马历任主席里,侯孝贤创立了金马学院,以真才实干薪火相传;张艾嘉为金马融入一份女性柔情,春风化雨多方周全。到了李安这里,没想到一上来就是绝处求生的险境,我们期盼精通“推手”的李安能以柔克刚,逢凶化吉,带领华语电影人重新团结一致站起来。此时李安的上任,别无他选,恰逢其时。

放下成见,回归艺术,尊重创作。就像李安最后给胡波妈妈的拥抱,那才是本届金马奖最温暖的瞬间。

(何小沁/文)