李立群:我是不是观众叫不出名字的演员?(图)(2)

李立群 2011年3月5日,拍摄于北京白桥大街(姜晓明)

李立群 2011年3月5日,拍摄于北京白桥大街(姜晓明)

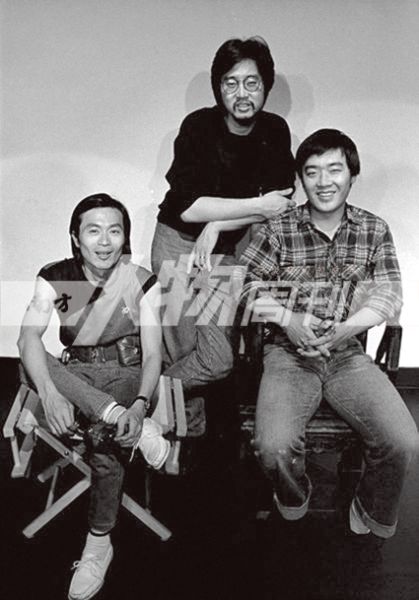

1985年,为宣传《那一夜,我们说相声》,表演工作坊拍摄的宣传照。李国修(左)时年30岁,赖声川(中)31岁,李立群(右)33岁

1985年,为宣传《那一夜,我们说相声》,表演工作坊拍摄的宣传照。李国修(左)时年30岁,赖声川(中)31岁,李立群(右)33岁

“所有好吃的,都必须花大量的心思和时间,包饺子很费劲,擀皮儿,剁馅儿,包好,煮熟。做炸酱面也工序繁琐,配料众多。只有泡方便面,5分钟就可以。电视剧就是泡方便面,它在一个极短的时间里完成了众多的事情。表演需要细火慢炖,你把阿尔·帕西诺放到横店影视城,让他一天拍一个45分钟的电视剧,一天拍5页纸,3天之内,他不疯掉才怪!”

这种对电视剧的态度,既让他用了很长时间来和自己的内心较量,也让他最终和后来的合作伙伴赖声川分道扬镳。说服自己从事电视剧的理由来自于硬着头皮拍了多年戏的感悟:“现在就是让你泡方便面,那就好好泡面嘛。泡面也可以很好吃,那5分钟,你可以加点葱花,加点青菜。否定了电视剧,也就否定了自己的生存环境。”

正式入行的第3年,凭借改编自卓别林电影《城市之光》的电视剧《卿须怜我我怜卿》,李立群获得了职业生涯的第一个奖项,也是岛内电视最高奖:金钟奖最佳男演员。很多台北人发现,除了在电视机前,西餐厅和夜总会也总能看到这位新科影帝。出入这些场所作秀,除了练就李立群要的功夫,一个月四五十万新台币的进账对当时的他来说也很有诱惑力。

在一次跑场的间隙,李立群来到兰陵剧坊,在那里,他看到了一出新戏《摘星》。这出关于智障儿童的话剧,在创作之初做了大量的田野调查,它是参与该剧的导演和演员用一种即兴创作的方式集体完成的。这位导演就是从美国学成归来的赖声川,这种创作就是后来和“表演工作坊”齐名的“集体即兴创作”。

“《摘星》深得我心,”李立群说,“我放弃舞台进入电视剧有一个重要的原因,就是我们的舞台剧界已经没有什么人让我更进步了,我也不能提供给他们什么帮助。但是,赖声川的出现,让我觉得我可能会再次回到舞台了。”

如他所言,由赖声川、李立群、李国修创办的民间剧团在1984年应运而生。明朝有剧团名为“正作坊”,李立群据此给新剧团取名:表演工作坊。坊,是为了强调剧场艺术的手工质地和创作美感。“我是老板兼演员,赖声川是老板兼艺术总监。”李立群说。

和赖声川分道扬镳

当李立群为重回剧场悉心准备时,踌躇满志的赖声川也在酝酿更激烈的释放。在当时,深深刺痛这位海归戏剧博士的,是岛内传统艺术的迅速没落。

“相声死得太突然。我1978年出国留学时相声还很普遍。1983年回来,很多唱片店老板都不知道相声是什么了。一个个活生生而重要的表演艺术家好像从来没存在过,太超现实了。”7个月的案头创作结束后,赖声川拿出了那篇献给传统相声的祭文《那一夜,我们说相声》。

舞台上,李立群扮演的舜天啸和冯翊纲扮演的王地宝在捧逗之间插科打诨,始终没迎来“相声大师”的登场,台湾剧场却借此迎来了一个全新的时代。多年未出的黄牛,开始倒起了演出门票,150元一张的门票被他们炒到了2000多,连国父纪念馆加演的门票也在两个小时之内一抢而空。首战告捷,表演工作坊声名鹊起。

学生时代排戏时,李立群遭遇过一次自己剧团和另一个民乐剧团为场地而发生的争执。他把这段往事讲给赖声川听时,对方心生一念:这样的错位也许就埋下了戏剧的种子。那群重新回到剧场开辟事业的年轻人,在上世纪80年代初解禁不久的文化环境里,最大的感慨还是人生充满了太多的无奈,却又不能重来。家国悲情之外,这些深深的叹息最终化作了表演工作坊的第二部作品《暗恋·桃花源》。李立群饰演的老陶,时至今日仍然是他舞台生涯最经典的角色之一。

在相当多的剧评人看来,台湾剧场真正做到“实验性和大众共存”、“雅俗共赏”,正是始于《暗恋·桃花源》。李立群之外,金士杰、刘亮佐、萧艾、丁乃筝、冯翊纲、赵自强等,几乎台湾最优秀的舞台演员全部云集于此。表演工作坊也在此后,凭借《台湾怪谈》、《非要住院》、《红色天空》和相声剧系列,成为台湾剧场艺术头牌的代称。

表演工作坊成立的第三年,因为经营上的失利,李国修退出。赖声川担任艺术大学系主任时,曾邀请李立群出任教授,被他拒绝了。“国修已经不在了,你又要做系主任,我再一走,谁来看店?”

真正的分手是在1995年。赖声川当时决定接下300集长寿剧《我们一家都是人》的创作。这种早上看报纸,中午马上创作,晚上就进棚直播的创作方式,的确脱胎于赖氏“集体即兴创作”,但是李立群坚决反对。“赖声川认为这是一种能耐和光荣,但是我认为这是一种破坏,会把演员的惯性破坏,但是他就是听不懂。”李立群认为,好戏是磨出来的。而这种高强度的创作,需要演员在极度兴奋的状态下完成情绪组合,“演员就差抽吗啡了。”更大的悲剧在于,“等这些演员再回到舞台,我们的戏就会有越来越浓的电视剧味道。如果这个舞台被电视化了,那么它就不再是我心中的那个舞台。”

“《我们一家都是人》再好,也是一笼没有蒸熟的馒头。”李立群这个说法,当年非常伤害赖声川。但直到今天,他也没有改变看法,“明明要40分钟蒸熟的馒头,你用开水一泡就当成蒸熟的馒头,这怎么行?我知道对他很伤害,但这是我的肺腑之言。”

两人为此有过激烈的辩论。 辩论无果后,李立群卖出了自己表演工作坊的股份。此后在公开场合,赖声川很少提及他们的这次分手。经营表演工作坊11年,李立群没在此间接电视剧。在话剧创作的空档,他出于帮朋友忙,客串过杨佩佩的几部古装剧《八月桂花香》、《春去春又回》、《碧海情天》。很多年轻一代的内地观众,正是凭借这几部戏开始认识李立群。

离开表演工作坊后,李立群来到内地发展。直到今天,他依然认为:内地是职场,台湾是故乡,加拿大是家园。除了他,妻子和3个孩子都在加拿大。一生没有签约经纪公司的他,也在今年签约内地一家公司。他坦言之所以一直没有办法停下这种和家人聚少离多的艺人生活,是因为经济原因。他曾经将自己全部的积蓄拿出来给朋友作投资,却因投资失误让身外之物全部化为过眼云烟。聊起这些往事,他像是在谈别人。惟独说起表演,他不厌其烦极像一位出师训徒的手艺人。笑谈间,他突然用一口地道的京腔问我:我是不是那种观众脸儿特熟,却叫不出名字的演员?

对话李立群:这么好的朋友 就是不能在一起

人物周刊:当年你都说服自己拍电视剧了,为什么不同意赖声川让表演工作坊做电视剧?

李立群:搞电视可以,那我们安静下来,用半年或者一年的时间,创作一个20集、30集的剧本,规规矩矩地拍。这样对演员没有破坏,没有杀伤,能够保护他们在另外一个战场作战。但如果二话不说,早上看完报纸吸取新闻,中午就开始写大概结构,晚上就现场演出,我不同意。

人物周刊:你对表演的要求很高。

李立群:你看北京人艺现在这些演员的戏,电视味道越来越浓,因为他们在电视环境里已经熏染了很久,他跟那些没有演过电视剧的老演员出来的色彩、舞台性格是完全不一样的。

我在舞台剧里那么多年,再到大陆来演电视剧,你们还会觉得,怎么李立群会演那么烂的戏。那些年轻的孩子没有我这样的功底,这等于是让我们的演员面对敌人飞机大炮的精良装备赤身肉搏。

人物周刊:赖声川的决定,是出于经营上的拓展需要?

李立群:如果我们的演员当初在舞台剧上专心演,票房足以养活他们,等他们到了功底深厚的时候再去演电视剧,就毁不了多少。我曾经希望台北的舞台剧团可以养活许多专业的舞台剧演员,如果这条路走不成,这个都市里面就没有一群傲人的演员。

今天你去伦敦,他们随便拿出一线、二线、三线的莎士比亚剧团给你看,你都会服。但是我们今天能不能拿出20年以前北京人艺的那种水平,即使是一个团?大家都忙着去演电视剧、电影,舞台培养一定就会荒废。

人物周刊:赖声川在系列即兴创作成功之后,是否有创作上的个人膨胀?

李立群:也不能讲膨胀。赖声川是个谦虚的人,只是太自信。他没搞过电视剧,不知道电视剧的杀伤力有多强。他后来搞了,号称成功了,但是越成功破坏力会越大。大学刚刚毕业四五年的孩子,被推进战火里,就成了炮灰。

舞台剧今天还是戏剧的摇篮,这个艺术要长时间孤独地面对自己。非要拿泡面的方式去做一个大餐,你就惨了。《我们一家都是人》再好,它都是一笼没有蒸熟的馒头。

人物周刊:你和赖声川还来往吗?

李立群:很少,他女儿结婚没通知我,他很多事情我也不知道。我觉得有误会也是很主观的误会,就不重要了,就是觉得遗憾,为什么咱们俩这么交心,到最后居然不能在一起工作?

我们永远都不会红脸,因为我们不能忘记那11年的患难感情。当时那种创作上的孤独,我们相互支撑。但是这么好的朋友,就是不能在一起,你能让我说什么?

内地15年,我内心极其孤独

人物周刊:自己创作的角色中,你回味得最多的是哪几个?

李立群:没有角色,回味得最多的还是时光。表演工作坊的11年我非常怀念,因为那11年我结婚生子,得金钟奖,不断创作出表演工作坊还不错的戏。每天的生活就是排戏之后回家,然后演戏再回家,所有的应酬交给赖声川,那段时间是幸福的;还有在青年剧团的时光,那时没有压力,想朋友了穿起衣服就去找他们玩;在西餐厅作秀的那3年,我跟杨德昌、侯孝贤在乡下家里射箭的时光,喝小酒,聊创作,聊女人,别的什么都不聊。

人物周刊:内地这15年呢?

李立群:来内地这15年的生活我珍惜,但不怀念。这15年是赶不掉的回忆,是我的家庭生活的荒废,我的煎熬。即使事后再和家人团聚也无法弥补,但这是我必须接受的事情,这些年,内心尤其孤独。

人物周刊:这种生活,你随时可以叫停,去跟家人团聚。

李立群:我的开销很大。我投资10年垮了,如果不垮的话,爷现在在家里面乐着呢。老婆讲存粮不够,说孩子还要多少钱生活,我们的贷款还有多少钱没付,我们的保险费还差多少付完,一天到晚都在算。台湾电视剧现在萎缩得厉害,电视台用最少的钱去买别的国家的戏,不顾一切降低成本。我需要赚钱,内地片酬比我们要高很多,所以现在这种生活,我不能停止。

人物周刊:但是现在内地电视剧也是一个泡沫严重的不良市场,年轻人也不及你们那个时代用功。

李立群:电视剧本身就是让观众闲来无事看的一种剧,它像自来水,强迫输入到每一个家庭。作为一个市场,商品意识在慢慢建立当中。年轻的俊男美女可以靠爹妈给的先天艺术瞎混几年,可能混得还不错,开始走下坡的时候发现自己得用功了,用点功,有才气的人又上来了,没才气的人就消失了。我们不置可否,因为我们自己还时时刻刻面临表演的困惑,所以不能认为年轻人这样对与不对,那只是一个现象。

我惟一能做的就是演每一个戏的时候,再累,都以当时的体力全力以赴。已经演得蔫了,我还想想办法,剩这点油料了,我低空飞行,我慢慢演,用低能量演,同样可以把戏演得不差。