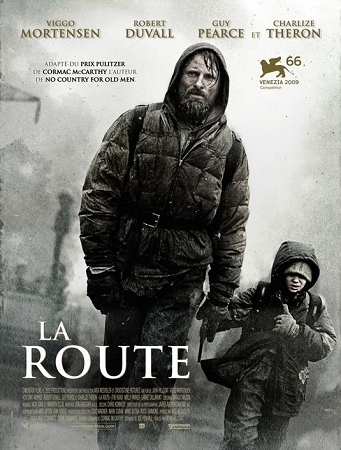

《末日危途》:没有方舟的父子情

董铭

|

当人类文明已然灭绝时,苟延残喘的幸存者不得不直面命运的拣选。没有方舟,没有救世主,连赖以生存的食物都接近匮乏,迈克·麦卡锡笔下的《末日危途》终于被搬上了银幕,即便真相是如此残酷,未来也无从逃避。

一如被科恩兄弟成功改编的《老无所依》,在麦卡锡的这部获得普利策奖,行笔更加冷峻的《末日危途》里,主人公再次被置于一种绝望的境地。所有的人都可能是敌人,为了生存抛弃了道德,为了亲人又要保存足够的信念。《末日危途》是一部永远“在路上”,又看不到终点的“公路电影”,因为未曾交代的突发灾难,地球上的文明被摧毁了,只有幸存者在断壁残垣中相互攻击。在澳大利亚导演约翰·希尔寇特的镜头下,影片大部分场景显得阴冷而压抑,原著里冰冷的文字转化为银幕上赤裸裸的恐惧,对死亡的逃亡,没有尽头。

|

|

|

人性本善还是本恶,在影片中不断地考量着每一个观众。在已然完全抛弃了法律和道德的年代,弱肉强食的生存是唯一的准则,超越了“无政府主义”的杀戮。可人类之所以为人类,就在于文明和道德的底线,怎可像动物那样互嗜,影片中纯真的儿子,也只能以此为善恶标准。《末日危途》中前后两次出现的地窖,父子第一次的探索,无疑是整部影片中最恐怖的一幕。赤身裸体、残肢断臂的人,已经沦为了另一群人储存的食物,“人相食”的惨剧绝不只是造成胃部的痉挛,也标志着整个文明的坍塌。而在影片后半部,与“绝望”的地窖相对应的,则是另一个“希望”的地窖,父子一旦找到了真正的食物,就仿佛回到了温暖的文明时代,不再是他人枪管下的猎物。影片中多次出现了这种生与死的对比,阴暗的现实和灿烂的回忆交织,导演传递出原著对于生命存在方式的质问。绝望和希望总在一夕之间,即便是父子之间、丈夫和妻子之间,也处于一种矛盾的争论之中。处于这样绝望的境地里,自杀反而成了一种值得追随的安乐死。联想起《先知》、《人类之子》等类似的主题,影片中真挚感人的父子情,形成了一种对生命延续的期望,父亲最终还是要逝去,儿子的希望,正在于找到了另一种家人和母性的寄托。

出于对人类自身命运的担忧,描写末日景象的影片和文学作品并不少见,尤其是两次世界大战之后,不少学者站在欧洲的废墟上反思,对人类未来的悲观情绪从未中断。科技的进步带来的不一定是幸福,切尔诺贝利的核泄漏、全球气候变暖的现实威胁,谁能担保“末日危途”不会在某一天降临到自己头上。导演希尔寇特在剧情的铺垫上,基本忠实于原作,淡化了对白,突出了角色内心,并放弃了制造戏剧式悬念所带来的娱乐性。《末日危途》在技术上最需要的是摄影、布景和电脑特效,外景选在匹兹堡,真实再现了原著中的废弃村镇。残破的街道,阴冷的天空和大海,远景和近景都处在绝望中,所有的人物都行将腐烂。偶尔出现的广角镜头,统统冷色调,再配以雾气和声效…一切都处理得异常真实,真实到不忍再看一遍,更何况这些房子里还有死亡的陷阱。影片中的道具,也都有着值得咀嚼的寓意:一路舒缓均衡的钢琴配乐对应着房屋里的旧钢琴;父亲投奔大海时赤身裸体,却又扒光了抢劫者的衣服;只有两颗子弹的左轮手枪,父亲既用它瞄准了敌人,也教孩子如何放到自己口中。巨大的“灾难星云”被浓缩、聚焦,凝结在一个个微小的“白矮星”上,一如父亲悲鸣的内心独白,重及千钧。

没有圣剑和盔甲,维果·莫特森不再是“阿拉贡”,他只是一个最普通的父亲,脑海里不断闪回着妻子的笑容。8岁的小演员柯蒂·麦克菲演活了想象中的无助感,眼神里交织着对末世的恐惧和对父亲的依赖,情感爆发力惊人。演员的出色演绎,为导演和原著加分,《末日危途》用逼真的精神恐惧震撼了观众,唯有这样,才能避免预言变成现实。