朱哲琴:苦难让我凝视和关注这个世界(组图)

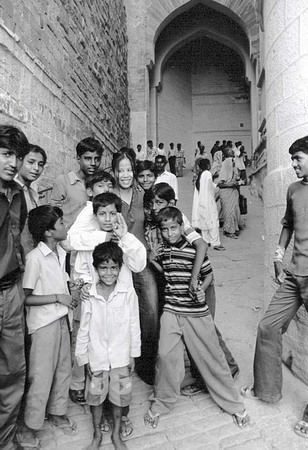

朱哲琴和孩子们

2006在印度瓦拉纳西

从唱着《一个真实的故事》的歌手,到一个游历世界,在恒河边上驻足的行者,再到一个致力于推进少数民族文化保护和发展的使者,朱哲琴少了神秘,多了烟火气息。

文/ 刘莉芳 图/ 冯海 文字整理/ 张思(实习)

2006年9月,在云南迪庆的一座经堂里,一群穿着红色喇嘛服的喇嘛中间,一位长发姑娘正在指点喇嘛们诵经。喇嘛在姑娘面前很听话。

当时,联合国开发计划署UNDP的驻华代表马和励和太太正在迪庆开展一个手工业项目。他们也去了那座寺庙。马和励在餐厅里和姑娘打了照面,知道她刚下飞机,应迪庆州州长齐扎拉的邀请而来。他向周围人打听姑娘是谁。是朱哲琴,Dadawa,一个音乐家。第二天,马和励和太太请朱哲琴喝茶。席间,朱哲琴讲述了自己的恒河之旅。之后,马和励在电话里邀请朱哲琴担任UNDP的第二任亲善大使(第一任大使是周迅)。朱哲琴拒绝了,说大使都是挂名的花瓶,不要这个名分。

UNDP不是第一个被朱哲琴拒绝代言的机构。“我不参加那些没有实质行动的公益活动,我不需要这样的虚荣。”直率的朱哲琴说,如果能让自己做具体的事情,那么可以担任大使。马和励答应了。朱哲琴挑了少数民族文化保护和发展,这个项目由“中国少数民族音乐保护与发展”和“中国少数民族手工艺保护与发展”两部分构成,范围覆盖云南、新疆、西藏、内蒙、青海、贵州6 个少数民族地区。朱哲琴的任期是两年,薪资是1年1美元。

在UNDP的会议上经常出现这样的场景——朱哲琴强硬地对那些官员说,我是一个说了要做的人,你不能耗着我,你们不做,我拉着你们都得做。如果用UNDP传统的方法做事,就不要找我。每次和朱哲琴开会,官员们都笑作一团。2009年1月,项目正式启动。启动仪式在北京南池子大街菖蒲河公园里的古老戏楼举行。朱哲琴穿一身现代裁剪的白色旗袍,戴了一个黑色领结,辫子高高地梳起。她自比功夫熊猫,要从零开始做起。久未在媒体露面的朱哲琴,挨家去见核心媒体、网站,亲自阐述自己正在做的事情。

朱哲琴把自己的朋友陈幼坚、蔡志忠、叶锦添等等都“烧”了起来。她要在五六月份举办一个少数民族手工艺论坛。她在筹划一张跨国梦幻合作的双CD,其中一张是原始素材的原声,另一张是基于原生态音乐的再创作。她计划邀请英国的彼得?加布里埃尔、美国的昆西?琼斯、日本的坂本龙一、中国的谭盾与何训田等十几位著名音乐家参与。

朱哲琴觉得时间很紧。“我是一个不会浪费别人时间的人,不会说半天然后什么事都没有发生。那不是我的风格,如果我开始做一件事,我一定会做好。”

B=《外滩画报》Z= 朱哲琴

游历让我改变了很多

B:其实艾滋病、环保之类的项目,涉及面比较小,容易做得扎实,而少数民族文化保护的涉及面特别广。

Z:这个领域很新,在UNDP 中国,以前没有人做过,但是真的应该有人去做。我是少数能够胜任这个任务的人之一。世界上很多穷困的地方,我都去过了。我去过非洲15 个国家,亲历并目睹过贫穷战乱的苦难。我这一生都在奇迹里面。

B:那时非洲旅游路线还没开通吧?

Z:我从开普敦去安哥拉的时候,开普敦当地最大的旅行社请我带回和安哥拉有关的旅游资料。坐飞机到安哥拉只要一小时,但开普敦导游从没去过安哥拉,因为安哥拉打了40 年的仗,因为安哥拉打了40 年的仗。开始是独立战争,后来是内战,一直在打仗。安哥拉是我非洲之行中唯一没有开车的一站,因为安哥拉境内遍布雷区。加拿大前外长和戴安娜王妃都曾为安哥拉设立了扫雷计划。我去了安哥拉,也去了全世界艾滋病最严重的博茨瓦纳。在博茨瓦纳,整个城市的气息都让你觉得死亡那么近。战乱的时候,我去过尼泊尔、克什米尔。可能是因为旅行,我对这个世界的苦难,有切肤的感受。苦难让我凝视和关注这个世界。我和我的家人过得都很好。但是另外一间院子里有人在生病,有人死去,每天有人挨饿,不能接受教育。我说你还沾沾自喜什么?你无能!

B:你的自责也充满了一种无力感。

Z:对,我当时在非洲就有两个感觉。第一,上帝是不公平的。第二,我们所谓的文明,那么强大,那么先进,其实很无能。我们怎么能允许我们的同类生活在那样的环境里?

B:游历让你变了。

Z:我从小是一个特别心高气傲的人,生活在自己的世界里。就算没有其他人,我也能在自己的世界里存在得很好。那时,我和这个世界的缘分不深。我的好朋友都说,你跟这个世界没什么关系。我说我随时都可以离开这个世界。那时候,我期待有一天外星人来地球,选一个地球人带走。我一定说“我跟你走”。

B:真的是这样吗?

Z:是的。( 笑) 我有一个故事。1993 年春节我在上海,那是一个寒冷的夜晚,我突然发现有一个飞行物在天上盘旋。那情形很像是我读过的那些关于天外来客的描述。我太激动了,拿起摄像机,就要冲到楼顶上去拍。我的朋友一定要保护我。抢了半天,由他去拍摄。我只好跟他说,如果外星人抓你,你一定把摄像机扔到墙角,保留证据。我还给气象部门打了很多电话,他们都说没有热气球或气象监测器在同方位活动的信息,我以为我们监测到外星人的迹象了。但是,过了两天,大家都说那是广告热气球。哈哈。

以前我对朋友是无所谓的,对父母也是。我从小就不喜欢住在家里。我的父母一直发愁,哎呀,这个孩子怎么办啊。但是他们知道我是关不住的,也不愿意关我。后来,旅行让我改变了很多,我对这个世界有感情了。可能是在恒河边上的经历,让我想到自己应该为世界做一点事情,因为我得到了太多,而生命很渺小。

以前,我没有想过参与社会,我的音乐经历都是非常个人化的。2004 年我第一次去恒河。那天清晨,我坐着夜车,从另一个城市赶到瓦拉纳西。然后乘船渡过恒河,来到恒河边上的火葬场。有一个火葬师主动给我带路。他可能很奇怪,这个孤身女孩,也搞不清是哪国人。一路上,特别脏,流汤滴水,四周全是原木。在火葬场的前面,有十几个焚烧堆。走到一堆跟前,火葬师用烧火棒搅和一下,里头的尸体在火堆里滚动了一下,就像烤乳猪一样。我当时已经失控了,喊着:“他的手和脚呢?”——当然是全烧掉了。最后,只烧剩下一摊摊,一扫把就扫进了恒河。

B:生命之轻。

Z:对。我们已经习惯了庆祝生命的诞生,悼念生命的离去。生命在我们看来是很伟大的。但是在恒河边,我第一次看到了生命的本质。一个生命不论曾经多么伟大,多么富有,最后不论以什么方式死亡,葬礼多么隆重,最终不就是一把灰吗?

我从没经历过那么大的打击。我不能继续待在那儿,到达瓦拉纳西当天中午就找车离开了。接下来7 天里,沿着佛陀那条路一直走。我每天都胃疼,不能吃东西,吃进去就吐出来。那7 天里,我忍受着胃疼和怀疑生命意义的双重折磨, 沿着佛陀的路径独自前行。我怀疑生命的价值,那些原来以为的绝对的价值,都在恒河边的那个早晨被摧毁了。生命的价值在哪儿?我们为什么活着?

我记得我在菩提伽耶上佛学院的山坡(释迦牟尼很早在这里传法)的时候,我就是这样捂着胃,无法直立行走。我的身体很敏感,一伤心,胃就疼;一哭,胃也疼,所以我很少哭,也不大会伤心。

回到德里,下了火车,那天阳光灿烂,我突然觉得,生命从一个细胞开始衍生,最后就是一堆灰。那么我们活着时的每分每秒,这些我们有缘做家人、伴侣和朋友、同事的人,那些我们活着所创造的,不就是生命的全部吗?从那时起,我完全知道了,我这一辈子活着要干什么:第一,我要让所有我爱的人快乐。第二,我要为这个世界做点什么,不只是拿。

B:你从东方到西方,复又回到东方,最终回到自己的母体文化中来。

Z:这些年,我越来越感觉到东方价值观和对世界的认识,在我身上起了很深的影响。我们这代人,在青年时代都追逐过西方理论和西方先进的东西。但是经过10 年,在我身上慢慢沉淀下来的却是对东方价值观的回归。所以我看电影《甘地传》会那么感动。我很幸运,这是我非常重要的10 年,游历世界帮助我觉悟了。

B:这10 年和你开始做音乐的时候比较,有什么变化吗?

Z:那时,我对自己非常苛刻。因为在自己不够强大、不自信的时候,任何一次妥协、瞻前顾后,都很容易让自己滑向一个深渊。我很保护自己的世界。现在,我有足够的自信,我知道我自己是谁。我可以容纳、融入别人的世界,但是我很清楚我的世界在哪儿。

喜欢和有创造性的人一起工作

B:听说林夕也会参与这个项目。

Z:Unite 就是联结的意思,UNDP的工作就是连接。在这个平台上,我只是一个引擎,当引擎发动后,我能联结到很多地方。比如,我们如果做一个影像摄影展览。我的朋友全在这条线上。翁菱是我最好的朋友,她现在在北京前门23号主持。她在这个项目上义不容辞。

B:还有哪些知名人士会参与。项目?

Z:我们的项目logo 是Alan Chan(陈幼坚)设计的。昨天,冯海给我拍了照片。我跟冯海在印度拍片的时候,他让我很感动。他说,你不要给我吃中饭,别给我吃得那么饱,要吃就吃点水果,吃多犯困,我连困一会都不想,只想不停地拍。

董秀玉,前三联书店社长,是我们的顾问。她在云南已经做了一个手工业基地,拿到了一笔基金帮助。董先生说,离开三联,她一点都不留恋,因为可以推广手工业。

媒体方面,洪晃、胡一虎、刘长乐,都对这个项目投以热情。洪晃那天一说到手工艺,就“烧”起来了。她说,任何时间你想来我家吃饭,就来敲门吧。我很开心。

可能我是一个怪人,我跟音乐界的人交流得少,和建筑师、设计师、文学家、学者交往得比较多。钱文忠是我的好朋友。

B:钱文忠在这个项目里能做什么呢?

Z:我们和钱文忠合作,不一定要具体到哪一步,但是他是我们的support。比如我从印度回来,关于梵文的问题,我就给钱文忠打电话,让他去录音棚帮我录几段梵文。

B:你喜欢的人都是特别有个性的。

Z:我喜欢酷一点的人。他们有创造性,有自己独立的人格,有独立判断力,不会被人牵着鼻子走。我和叶锦添的关系很好。叶锦添第一次去西藏,是我带他去的。那时,他刚完成《卧虎藏龙》的音乐,还没有得奥斯卡奖。跟这样的人一起工作、互相启发,很过瘾,很享受。所以我说,我喜欢挑战,只有在这样的工作过程中被挑战,你才能往前走。从音乐人到使者

B:你的任期只有两年,而这个课题非常庞大,两年的时间够吗?

Z:不够。我们不是做产业,但是我们可以带一个头,先引起各界的足够重视,然后促成一些文化资源与产业合作的成功例子。目前,国内少数民族文化保护缺乏专业和有市场活力的高手参与。我希望在音乐和手工艺这两个领域联动一些优秀的人参与,做一两个成功的案例,探讨一些方法。

当年我们做《阿姐鼓》的时候,很多人觉得少数民族的东西不可能高档,后来《阿姐鼓》成功了,就有很多人追随。这次和做《阿姐鼓》的方向也不同,主体是少数民族文化。我们帮助他们种植,不是去摘果子。很多人是去摘果子的。比如有一种拿来主义,现在流行原生态音乐,他们就去少数民族那里采样,贴在自己的音乐里。那样他们的音乐显得很酷。他们成功了,当地却没有受益。

B:UNDP 的项目会和区域政府密切合作,你们会怎么磨合?

Z:在任何社会都是这样,如果你要做一件事情,但是跟政府的关系不好,或者完全没有关系,事情是不可能做成的。除非你做得很个人化。

这个项目,UNDP 在每个区域都有几百万美元的投入。我们不拿一分钱。在这个大框架下,我们有一些空间。比如,区域政府想做一件事,要找有资源、合适的人去做,那么我们可能就会去。只要他们给我们便利就够了。比如,你告诉我谁吹芦笙好,其他的事,我们会做的。

中国跟西方不一样。在中国,说服了这些主要层面,很多事才能做。在西方,是要说服民众。我的经验和积累告诉我,应该把很多资源转化成有效资源,而不是去排除它。我是有心理准备的。

B:如果项目成功,能影响多少人?

Z:我不在意具体的数字。实际上,哪怕这个项目让一个人心生善念,都是造化。我想做一张双CD,出一本摄影集,有一个和电视台的合作案子。在手工业方面,做一两个论坛,形成品牌,在区域内做一两个成功案例,设计一两个成功的作品。

B:这个项目是你到目前为止的最大挑战吗?

Z:挑战挺大的,因为这次不是独立工作。以前,我在一个封闭的,或者是孤独的状态下,做得不错。这些年,听众、媒体都对我很好,接受了我这样一个怪人。在中国这个一窝蜂的社会里,我这个从来不在这窝蜂里面的人,居然还存活着。这是奇迹。我的很多朋友都说我是一个例外。但是这个项目不同,把很多人连结起来才会成功,是一个挑战。

|

|

|

|