|

|

|

|

|

评论:刘浩的电影风情http://www.sina.com.cn

2007年03月06日16:24 新浪娱乐

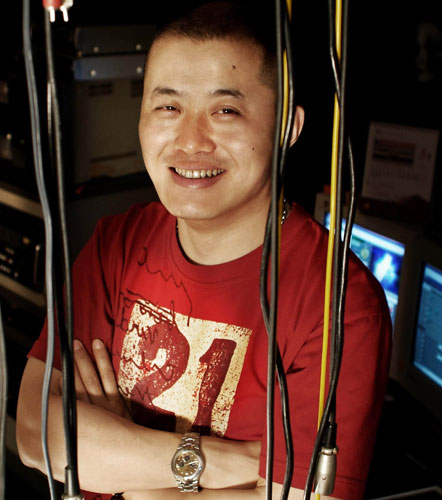

刘浩  刘浩 看了刘浩的“习作”《底下》,无比兴奋。认识刘浩是在2002年看完他的第一部扬威柏林的电影《陈默和美婷》的聚会上,我们有过数次长时间地交流,刘浩给我的印象是感性和理智的复合体,不久听说他又在拍摄《好大一对羊》,在中央戏剧学院看得该片,全片关注的是中国农村社会现实生活、生存的若干问题,刘浩对中国社会现实问题的把握能力、开掘能力和对电影本体的掌控能力是出类拔萃的,之后很快他就消失在众人和媒体的视野中,直到这次新片《底下》再次亮相,职业的敏感驱使我再度前往底下同他进行了数日地交谈,刘浩的沉默和健谈是交互的。 春节期间,再见刘浩,他在底下写新剧本《我》,《我》和他的《底下》将一同前往本届香港国际电影节,听他和我提及《我》的内容,感慨他对故事的开发、开掘能力,许多情节点不知他是如何想出来的,怎么会有如此的想象力,老單说过刘浩的编剧能力是出了名的老辣。刘浩的世界是由书刊、报纸、影碟、茶水组成的,案头上社科文献出版社陆学艺主编的《当代中国社会阶层研究报告》里,几乎每页都有他的心得,此类书刊是他最爱,下面是成摞的专业类书籍;《中国电影史》、《世界电影史》封面已经很旧,刘浩认为任何门类的艺术都是在传承中成长起来的,只有对史料有效地把握才能做到和现实有机地结合,才能真正地创新;对国际事务地关注同样是他业余生活中的头等大事,掀起《参考消息》、《新华每日通讯》、《港澳台动态》等报刊,下面露出来的是一整套《猫和老鼠》、《冰河世纪二》、《超级无敌掌门狗之四》等光碟。我们的谈话时常要面对来自头顶管道轰鸣声地干扰,思绪常常被打断,回到办公室只能重新按自己的记忆和思路再过一遍:刘浩和他的电影。 芜湖 我在芜湖生活到七岁,那里是我一切的起点,如果芜湖给了我生命,不如说芜湖也给了我最初的记忆,点滴的记忆留给我无限的想象,在想象中我要启航。上学了。在周村小学,我加入了红小兵,开始了愉快地学工、学农、学兵生活,很快我就学会了用铁丝做铁钉这样的手工伙计,每天扛着木头步枪在操场上练习队列,在田园沟壑里掏龙虾,是学农生活的最直接体验,这样的生活对我而言就是放假,就是在最原始地积累美好的童年往事,只是苦了我们的班主任,那位姓周的女老师,挺着大肚子跟在我们身后,周老师用她并不丰满的羽翼呵护着我们,同时也在呵护她肚里的孩子。周村小学集中了附近石油站、工具厂、肉厂、铅丝厂、水产公司、造船厂、纺织厂、丝绸厂的子弟,大家在各自的小团体里成长,经常是厂和厂之间的大战,对外的战斗术语是肉厂的和丝绸厂的干起来了,纺织厂的同学一定会帮丝绸厂的同学对外宣战,毕竟两个厂子同属一个系统,只是可怜了我们肉厂的同学,水产厂要去帮他们,他们还嫌弃别人身上有腥味。那会上课内容基本以做眼保健操为主,大家只是坐在教室里做着无限的自由动作,偶尔的珠算课能带来些许新意。这样的日子很快就结束了,某天全体同学在满是泥巴的操场上集合,学校大喇叭里传来哀怨的乐曲,伟大领袖地去世将我们直接逼进了窒息、凝固的空气里,老师们在哭泣,不知外面世界究竟发生了什么,有同学开始抽泣,声音由慢变快,极富韵律感、节奏感,在这种集体哀伤的气氛下,我终于挤出了生平最伤怀的吼声,热泪纵横,抬头时,发现周老师挺着肚子正要为我擦拭眼泪,阳光下,周老师真漂亮。 上海 上海是我成长的地方,曾经很长的时间里我都不觉得自己属于这座城市,仅仅是因为当年父亲把回上海的指标让给了我,我才来到了奶奶的身旁,才开始从表面上变得像个大城市里的人了。我们的新教室就在石库门顶层的一间大屋子里,你永远不知道木楼梯的嘎吱声何时响起,教室下面是过日子的人家,经常有炒菜入锅,沸油四溅的声音,从下面灶台传入教室,伴随着阵阵香味,这时我最想往下张望,想象阿婆家今天的菜肴。课间在弄堂里戏耍,时常能见到同班女生的外公给她送牛奶、鸡蛋,可能女同学觉得外公撑着并不体面的油布伞而不愿让同学们看到,拼命驱赶着她的外公快走,生活好像换了一种方式,新生活就这样悄然开始了。 离开父母的日子让我很早就学会了自立。小学、初中的不紧不慢,还能对付,进入高中,学习节奏明显快起来,同学们以最积极的姿态瞄准各自心仪已久的大学。八十年代末,经商风的到来,在我的脑海里留下很深的印象,大街小巷的公共电话亭里充斥着塑料粒子、煤炭、尿素、钢材这样的专业名词,这些专业名词的持有人始终把持着公用电话,在电话里讨价还价,乐得电话间的阿婆直打哈哈,这些人如果天天能来这,她们的收入也会直线上升,据说还真有人在公共电话亭做成了一笔笔生意,也有人管这叫投机倒把,说你有罪时这些都是罪证。我已无继续念书的心思,试想自己的运气,开始我自己的人生,殊不知那是个权利高度集中的年代,没有权利的倾斜,没有权利的恩赐,所有的想象和努力都只能永远停留在想象的摇篮里,我在公用电话亭里也尝试过几次煞有其事的大买卖,结果都不了了之,那是我同学放出来的信息,说他父亲有紧俏的多余的塑料粒子要出手,希望我能帮着联系下家,我可以很轻松地拿到截留的那部分费用,这是我对经济社会的最初认识和尝试。若干年后回头再看待当年的那些年少轻狂的举动,不觉哑然失笑,但是我不后悔,在经济高度集中,物资匮乏,倒卖批文的那个年代我没有考上大学,我的高中三年是失败的,从来没有这么冷静地看待自己的过去,我开始变得不爱说话,喜欢在沉默中打发时间。 复旦大学 为了解决我四处晃荡这一棘手的问题,表姐开始主动为我张罗未来,表姐是读书人,明白读书的重要性和紧迫性,在她的帷幄下,很快将我从上海中医学院印刷厂召回,之前我已在印刷厂干了半年的临时工,终日和铅模、切纸机、印刷机打交道,1988年,在表姐地帮助下,我成为复旦大学新闻系的一名专修生。我得承认复旦是第一个真正感染了我而不仅仅是影响了我的地方,尤其是我的那些任课老师,都是千里挑一、万里挑一的才子,个个学富五车,才高八斗,满腹经纶,很多人是新加坡大专辩论赛的第一届选手,他们在我心里的分量至今都难以忘怀。这里不是安徽、也不是上海,是一个人人都在追求,人人都手握希望的地方,这让我沮丧,开始逼着自己和时间赛跑,抢夺损失,复旦的两年学业生涯,是我告别无知的时代,期间刚好又遭遇了那段特殊的历史事件,各种思潮,各种文化现象充斥着我的生活,我的生活内容开始发生变化,在冷静中学会思考一切,这将使我终身受益。 平安艺术剧院 九十年代初,上海胜利电影院和平安电影院都是以放艺术电影而著称,这两个影院是上海艺术青年和电影发烧友以及电影评论家心中的圣殿,也是冬暖夏凉的好地方,花很少的钱,就能在里面看片子,困了就地打盹,醒了继续观摩。我的单位在平安电影院附近,每个星期发完稿便无事可干,骑着车四处晃荡,夏天的时候,酷暑难挡,就去电影院,观影消夏两不误,后来和影院工作人员熟识后,可以随意看循环场,那种散漫又集中的感觉很像日后我在电影学院学习电影时的拉片练习。那段时间我看了很多片子,第五代的片子几乎都能看到,比如《红高粱》、《边走边唱》、《黄土地》,也包括好多未能大范围放映但是不错的片子,比如《天出血》、《五个女人一根绳》、《一半是火焰一半是海水》、《红房子绿房子白房子》等。在平安艺术电影院我认识了第五代导演的电影,见证了第五代电影人的集体智慧和力量,第五代电影人给我带来的最直观感受就是这些电影人具有的强大的认知社会和开掘社会的能力包括对民族对历史对人生个体命运地展示和解析,这是那代影人的骄傲。 奇楠剧社 除了爱看电影,也迷戏剧。在参加上海青年话剧团的第一部花园戏剧,莎士比亚的《皆大欢喜》演出时,每天我都早早到场,围着导演身边转,希望导演给我加词,在戏里我扮演的角色是抬着死鹿从场上走过,属龙套里的龙套,可能导演看我还算懂事、明理,又如此热爱戏剧,临时给我加了一句台词,那个瞬间是如此美丽,是无法用语言形容的。我想自己既然这么迷恋话剧,迷恋舞台,老是这么着也不行,不如拉人马自己干,于是联合了六个在业余戏校认识的朋友在我们报社,那栋洋楼的顶层的晒台上成立了“奇楠剧社”,每周我们活动一次,风雨无阻,这样坚持了很长时间。我的单位座落在上海的市中心,这栋洋楼是旧上海时期上海煤炭大王的寝宫,位置极佳,站在楼顶上排演话剧,觉得整个上海人民都在看我们地演出,我的演员梦直到日后在《星光梦旅》里才得以最终地实现。如果说戏剧激励我组建了一个剧社以丰富自己的业余文化生活,那么电影就是夺走了我的生命,电影让我无法抗拒对她的疯狂追逐,我把生命交给了电影,于是电影之梦的种子在哪里,我就要到哪里去寻梦。 北京电影学院 对学院的情感一直很复杂。如果1995年考电影学院时,我的满腔热忱曾经带给我的是对这个学校个别认知体系地深度了解的话,那么1996年当我再次走进这所学校时,已没有了当年的热忱,惟有的是对自我信念地坚定实现,凡事要有结果,我只是在为自己寻找一条通向理想的通道,我也只是偶尔路过此地,早晚我要远航。为此我不想撒谎,人生能有几个如果,如果当年我放弃了,也就放弃了,要说这件事对我没有影响,我是在胡说,我是个知性的人,明理的人,更是个俗人,即使我再能隐忍,偶尔地发泄一回也是为了让我铭记那段并不好过的日子,好在当年路过时,路边风景独好,这样地述说今天是第一次,既然我们在聊心,我就有正视自己内心深处的各种需要,不想回避这些真实的记忆。进校后明确地告诉自己,既然我是个大龄青年,那就做大龄青年该做的事吧,绝不再浪费时间。除了陈山老师的《中国电影史》,在校期间,我的上学内容基本以逃课为主,我需要更多的时间去拉片,从务实中去索取,而不是从虚无缥缈中去索要。想拍作业,没有经费,买来黄页电话本,挨个打,最后感动了超市发商贸集团的老总李秀珍,帮我解决了实习费用。在学校最大的好处就是能够看到以前看不到的电影和聆听前辈、同行的讲座,这些实战的东西对我尤为重要。去年当我再次路过蓟门桥时,大老远地看到曾经教过我的某位老师,在酷热下帮同学拍作业维护拍摄现场,我的心顿时温暖起来,火热起来,再次路过,风景已然不同,事物是在变化中前行的,那些陈年往事终将随风云而去,留下的是诸多的美好。 柏林 喜欢柏林,因为柏林给了我第一次近距离接触电影本质的力量,因为柏林让我的梦想变成了现实,我的生命已经紧紧地和柏林联系在一起。记得《三联生活周刊》驻德记者崔峤在《陈默和美婷》记者场放映后,带我坐双层巴士逛柏林,车上她对我说,德国人喜欢你的电影,我也喜欢你的电影,一种被拥抱的感觉,这样的感受对我非常重要,作为导演没有什么比得到观众肯定更能让我心动了,车窗外是柏林的风情,那个时刻,我在风情里荡漾,如此美丽的夜晚,怎能将息。从拍摄《陈默和美婷》直到最后完成全片,前后共花费了我四年时间,之后在柏林电影节青年论坛主席克里斯托夫的热情介绍下,德国的零点公司注资了我的片子,使得我的电影走向了各个国家,并先后在德国、法国等上映,我把陈默、美婷和他们在严寒中彼此偎依的情感以及积水潭、新街口、豁口、后坑胡同的印记统统留在了德国,带回的是电影的风情。 云南 从柏林回来,我的生活依旧平静如水,未有波痕,这是我喜欢的生活方式。更多的时候我是在看书、读报、喝茶、写剧本,徐志峰给我拿来了《小说月报》,和《好大一对羊》地结识是机缘,一种推却不了的缘分,这样的故事是我想要拍的,看完小说,当天我就决定改编它。还是在崔峤的引荐下认识了一直致力推动中国青年导演拍摄计划的第一人罗拉,看完故事梗概后,罗拉当即决定投拍我的这部片子,在她的精心筹划下,《好大一对羊》在艰难跋涉中得以亮相,结果在国内、国外各大电影节上倍受好评,先后斩获奖项。这部片子出来后,很多评论家对我说,其实你爱电影,是因为你有话要说,想用电影去参与社会。 底下 去年我有七个月空闲,刚好我在底下住,决定用底下当靶子,开始我的“习作”,之前并未想过太多以后的事,我做这件事情的唯一目的就是不想让自己停下来,能一直生活在工作之中是我始终追求的,那是种美妙的感觉,这种感受对我很重要,是语言无法形容的,是其他事情无法取代的。 在这部片子里我只是在表达自己的一种无奈、无助的情绪,在人生舞台上无论我们说的是真话还是假话,都是人的一种临界状态,有时候人为了生活竟然可以说出谁都想不到的无比真切的话来,有时候人为了孤独也能说出成串的冠冕堂皇的假话和黑话,因为人的这种多面性,多义性,复杂性,人类才会拥有一种“扮演”的状态。我常想,如果《底下》最终带给我地浸润是对时间地膜拜,那么在诸多的时间段里,人生究竟还会发生哪些能够直达我们心灵深处的片章,每次巧遇是否是生命的馈赠,每个偶然是否是馈赠之后的隐喻,人生本无,因为有了这样的偶然和巧遇,才又精彩,精彩过后,才是情绪,是思念,是伤怀,谁知道,世事难料。(士心文)

【发表评论】

|

不支持Flash

不支持Flash

|