|

不支持Flash

|

|

|

|

专访戏痴老人焦晃:戏是我唯一的一块天地(图)http://www.sina.com.cn 2007年10月08日05:07 南方都市报

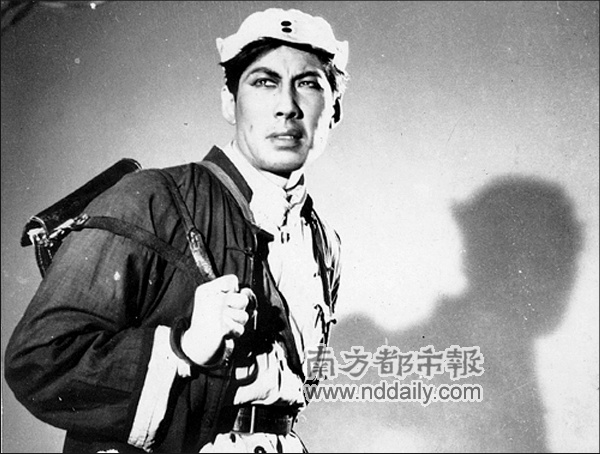

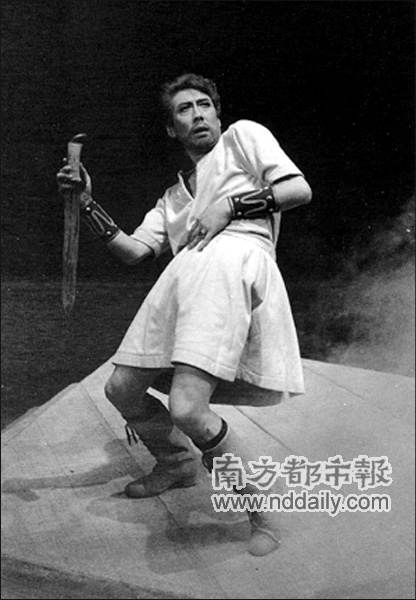

[焦晃其人] 1936年生于北京。国家一级演员,中国戏剧家协会会员,上海电视艺术家协会会员。 1959年以优异成绩从上海戏剧学院表演系本科毕业,进入上海青年话剧团,进入上海青年话剧团。素有“莎剧王子”之誉。曾获第三届中国话剧金狮奖、上海文联首届文学艺术奖、飞天奖最佳男演员奖。 这是一篇推迟了的文字,它完成于一个月之前。整个过程中,文章的主人公、年逾七旬的焦晃,以其在戏剧舞台上、影视镜头前一贯的认真,深深打动了我。 焦晃―――戏剧界泰斗级人物,对他而言,演电视剧就像“客串”,但一客串,就创造了《雍正王朝》中的康熙、《汉武大帝》中的景帝、《乾隆王朝》中的乾隆、《忠诚》里的老书记这样深入人心的角色。从皇帝到平民,焦晃演的电视剧不多,但都让人印象深刻,无法忘记。在回归大剧《岁月风云》和《荣归》的比拼中,焦晃又赢了。 这位老戏骨,声如洪钟站如青松。人们用“舞台上排山倒海的气势”形容他的演戏状态。他是个神秘人物,不大肯接受采访,外界流传很多“段子”,比如有人说他是戏疯,片场拿这个小本到处找人改词儿,还有人说他较真,常和对手演员产生激烈冲突。关于这些传闻,焦晃哭笑不得。 《荣归》后,从海南度假回来的焦晃接受了本报专访,细述真实工作和生活状态。这其中,有很多需要静下心来去读、去体会的东西,有很多现在这个娱乐圈缺失的东西。焦晃大课堂,在某种状态下,是一种回归―――在复杂缤纷的娱乐新闻中,回归到“演戏”本身上去。 这一个月,等得值。 采写:本报记者齐帅 实习生赵倩怡 孤独 坚持自己的准则肯定孤独 「认真是人们给焦晃的普遍评价,认真之下,就产生了“现场大发雷霆,和演员、导演片场争执”等传闻。但他真实工作状态究竟如何?焦晃很少说。这次他终于开腔,讲述他的寂寞、争取和无奈。」 南方都市报(以下简称“南都”):《荣归》这部剧据说您做好了什么都不要求的心理准备,这对您来说是不是挺难? 焦晃:当然难。电视和话剧不一样,摄制组的人来自四面八方,文化背景、价值取向都不一样,对戏的观念恐怕也不一样,这样就很难要求了,因为要求提得不好就会给对方形成压力。我绝不提任何要求,努力适应就是了。 南都:之前的戏有拍完了后有遗憾的吗? 焦晃:对,有些戏。《荣归》时间太紧,我跟李少红、曾念平也不熟。我跟胡玫熟一些,《雍正王朝》时她剪片子,我跟她讲:“你知道你剪掉的是什么?!”我有多少劳动在里头啊!让人家看不出的劳动要花费更大的心血,你晓不晓得? 南都:我听说您平时跟导演切磋的时候比较容易激动? 焦晃:因为话剧跟电影电视,工作习惯、工作状态不一样,话剧排练,讨论争论,哪怕争得脸红脖子粗,太正常了!可影视剧大家不熟悉,以前出过一些情况,到《雍正王朝》时我就尽量避免,不跟他们多谈什么,因为你谈了ABCD甲乙丙丁一大堆,把你系统的案头跟他们讲的话,或者动作构思、动作分析讲出来,一般的导演他觉得自己权威,不能不讲,但他是即兴地讲,他即兴地讲跟你系统地讲、深入地讲是两回事。他一讲你到底听不听呢?你听的话,你整个构思就乱了,不听的话你,不尊重导,演你引起矛盾了,因此我就避免。现场我不跟你谈这场戏,我谈前一场和后一场,然后我讲我这场戏的位置,然后我走一遍戏给他们看。胡玫和池小宁是非常聪明的人,他们未必都懂表演技巧什么的,但他们感受到了,完全知道你这个戏的构思妙在什么地方。 南都:马上对您有认同感? 焦晃:对,我没跟他们发生过什么冲突。我的遗憾就是有的戏看了,“哎呀!这段戏,当时只要给我十分钟,我就可以处理得更妙!”这种时候是有的。 南都:像您这种创造性的演员很容易和电视剧创作程序格格不入。 焦晃:所以一般的戏我绝对不拍,导演合不来绝不要去搞,不然一定会搞出矛盾来。 南都:现在的创作态度跟您那时候不太一样了。 焦晃:肯定。我比较慎重,《荣归》刚开始我为什么焦虑?就是觉得没时间沟通,好在少红很快就知道我了,理解就是对我的最大支持。我跟胡玫现在都没这个问题,她知道我提出问题一定是经过考虑的,我不会乱提,有逻辑在里头,我不会让导演作难。 南都:您不会在现场发脾气? 焦晃:没有。有记者说我跟郑少秋争,我们什么时候吵过?绝对没有,我不要搞那玩意,搞那干什么!演员表演是相互的,我们是一个团队,一条壕沟里的人,怎么跟自己人打起来?你比我行我比你行,什么意思,无聊嘛真是! 南都:您坚持自己的创作准则时,会不会有时觉得挺孤独? 焦晃:肯定孤独的,这个没有办法,只能尽量跟周围保持和谐。 南都:也有妥协的时候? 焦晃:有的戏我现在看也挺遗憾,(当时)可以再讨论的,但影视剧……有时候根本没办法说,你只能……管好自己吧。 南都:排话剧有这个问题吗? 焦晃:话剧因为我们都在一个体系里面学出来的,或者大家有比较深入的了解,不会有这样的问题。 南都:您拍的每个戏或话剧基本上都要根据您自己的认识去改台词? 焦晃:不不不,不是。《雍正王朝》就没改,我看那个剧本一口气看到二十集,觉得基本不要动,最多有的词稍微润色调整一下就行了,那个就是非常好的。其他的戏,《乾隆王朝》改了不少戏,有很大问题,《汉武大帝》也改过,有五六场,像杀晁错。 南都:您有聊得来的演员吗? 焦晃:有,不多。我跟姜文聊得来。我不认为我是娱乐圈的,我从来也不是,以后也不会是。大家感兴趣的东西不一样。 清醒 搞舞台的人要自甘清苦 「焦晃讲话并不像很多人认为的那样严肃。他语调高昂,中气十足,有时候我的耳朵会被他的声音震到。他很真诚,说话直来直去。尽管绝大多数人熟悉他是因为电视剧,但他以坚决的态度热爱着话剧。他自甘清苦,只是围绕一个舞台亦喜亦悲。」 南都:是不是演话剧更过瘾? 焦晃:那当然了!因为你没有摄影机啊后期剪辑啊什么的可以依赖,要靠自己完成。话剧跟其他的没法比,它是跟观众的直接交流,直接互动。 南都:所以演舞台出身的对这个舞台的热爱是其他东西都无法替代的? 焦晃:对。一个朋友告诉我,说有一对夫妻知道他认识我,一定要他转告我,这对夫妻当年看完我演的《红房间白房间黑房间》,两人在上海街头走了整整一夜,天亮了就决定结婚。我十分欣慰,我和同事们在舞台上的投入,给上海这座城市增添了几分诗意的情感。 南都:很多观众觉得您演话剧出身,但他们最熟悉您的是电视剧,有点矛盾。 焦晃:话剧是小众,我每天面对一千观众,演一个月也不过三万人,而电视是大众传媒。这也好,给大家多演演戏,但演员的形成、演技的提高和磨炼,还是要靠舞台,单单依赖机器的手段是不行的。 南都:当初您演电视剧也是想传播这种表演,让受众更广? 焦晃:我到现在也不认为我是影视界的,我是戏剧界的,是话剧人,演电视剧就是客串客串。影视界很热闹,我不爱凑热闹。 南都:所以您现在不大接电视剧? 焦晃:一般的我都不接,我家里很多剧本,很多,有些真没法看。 南都:您怎么选电影电视? 焦晃:我挑剧本,而且要看对方能不能合得来。要看戏是不是真实,故事能不能说下来,有没有审美上的意义。我不想挣太多钱,太多钱也没用。 南都:好多话剧演员都去演影视剧了。 焦晃:话剧演员,电影电视可以搞一搞,做课题。比如低调表演,就是把生活表面的紧张程度降低些来,然后打造一个极其丰厚的、有弹性的内部。演电影电视,下意识很重要,这跟演员的天赋有很大关系,有的人能很快进入状态,有些人就不见得,那么他搞电影电视就容易有障碍。 南都:但为什么有些话剧出身的演员,一演电视就不演话剧了? 焦晃:解放前,很多搞电影的都是舞台出身。舞台挣的钱不算很多,搞舞台要自甘清苦,如果在这个情况下能很好地把持自己、充实自己,就好了。 深厚 练过声乐、芭蕾和中国舞 「我很好奇,一个70多岁的老人,何以身体如此硬朗?网友看着他笔直的身姿,直夸他走路有帝王之风。在剧组,他也和别人一样吃盒饭,一样兴致来了不眠不休。其中奥秘何在?」 南都:您身体很棒,有秘诀吗? 焦晃:可能跟积累有关系。过去我们学习,首先声乐三年,练语言,我的声音听得出是经过训练的。形体也是我很注意的方面,《荣归》有点遗憾,戏里几个流氓跑来把阿媚给打了,我演的李国荣,冲过去救她。拍那场戏前两个月,我跟道具说给我找个长点的、粗点的木棍,我可以劈刺―――我以前下生活在部队学过,因为我设想李国荣这个人念到中学大概就去参军了,我希望我的形象能硬朗些,跟角色相配,如果我能把劈刺亮出来,猛虎下山杀声震天,那是非常吓人的,绝对把流氓吓跑了。结果这个道具没找到,现场只找到个木棒。哪怕是一条扁担也好啊! 南都:您还练过芭蕾? 焦晃:是。我中学时体育比较好,打垒球。到大学就练芭蕾、中国舞,练了3年。演外国戏特别像莎士比亚的戏,能不练芭蕾?所以形体比较好。现在除了打打太极,我还做锻炼,演员不能不锻炼。你看看我的舞台剧就能看出来,很多形体语言。 坚定 从没否认过斯氏体系 「焦晃演戏演得好,核心秘密就是他坚持奉行“斯坦尼斯拉夫斯基演员创作体系”,这其中有很多焦晃这么多年演出的感受和经验,是戏之灵魂。但这个理论对于现在的演艺圈来说,绝大多数人都不太了解,甚至根本不知道。」 南都:对您来讲,表演的体系应该只有斯坦尼斯拉夫斯基演员创作体系一种,是吗? 焦晃:因为我觉得这个很科学,有它的操作性。演员不同于作家、画家,人家可以在灵感来时创作,演员必须在海报贴出去之前设法自己招来灵感,斯坦尼斯拉夫斯基教我怎么招来灵感。斯氏理论的根本,一切都在行动当中、在动作当中,他永远知道自己在做什么,这是艺术的理性,你要知道事情的所以然……我看了美国、英国比较成功的演出,他们都没有越出这个理论范畴,我问过几个比较好的演员,还有好莱坞很多优秀演员,像马龙。白兰度,都是这个体系学出来的。 南都:您有没有遇到过有的演员奉行另一种表演体系? 焦晃:那就很痛苦,没法真实交流。你跟我演戏,你装腔作势,我可不理这个。我不是不跟你对戏,我不跟你耍一些其他的事情,摆姿势做表情挤感情,我不来这个。 南都:您上一辈的表演老师也奉行斯氏体系吗? 焦晃:那个时候中国戏剧界对对苏联表演体系是非常向往的,那时苏联的几个专家到北京、上海都来教过。列斯里在北京,李丁、田华、于蓝都是他教的;列普科夫斯卡娅在上海,带我们这个班。 南都:您内心从没否认过? 焦晃:从没否认过,从没动摇过,在任何情况下。我是个体系的演员。哪怕文化大革命把我关起来,后来放出来让我去演个叛徒,我还是坚持。 南都:现在戏剧学院出来的学生还是不了解这套理论? 焦晃:不熟悉,包括他们老师也不大熟悉,他们只是强调体验,怎么唤起的体验呢?你说你要体验就体验到了?那个角色的内心独白你算体验了?体验怎么获得的呢?体验是怎么组织怎么表现的呢?这些问题都是不深究的。 南都:您在学习这个体系的时候,这个体系应该是中国演员第一次有体系地表演? 焦晃:我的创作准则就是那时确立的,不然的话我的审美判断也不会像我今天这样。 痴心 戏是我唯一的一块天地 「很多人爱看焦晃演的皇帝。但他却说不再演了。他对戏、对角色都非常挑剔,在他心里,没几个帝王是值得演的。不仅如此,就连电视剧,他也不打算多接,他要守着他舞台的阵地,直到最后。」 南都:哪部戏您演得最过瘾? 焦晃:《乾隆王朝》不错,但拍得不是太讲究,从演员的角度来讲,这个戏我花了不少气力。 南都:遗憾最多的是哪一部? 焦晃:有一个戏我觉得很遗憾,叫《汽车城》。这个戏在表演上没什么错,但是他们没让我去配音。我准备去配音的,我跟《乾隆王朝》都请好假了。我和他们合同都订好了,配音是免费的。不知道为什么,他们找了人去配,我那个音不大能配的,不是随便念念台词,语言里头有动作的,结果,唉! 南都:《汉武大帝》,您说这是您演的最后一个皇帝? 焦晃:中国皇帝里面没有几个值得去演的,不是说皇帝都值得写,清朝前三个皇帝可以写写。有些皇帝在审美上没有太大意义,比如明朝不少莫名其妙的皇帝,演来做什么?一天到晚都去演皇帝,把自己的创作局限在一个井底。不好。 南都:您演戏这么久,觉得最欣慰的是什么? 焦晃:比如说我刚跟你讲,我觉得我给上海增添了几分诗意,这种情况我当然很欣慰。我在舞台上感觉特别好,可以感觉到情绪舒展开来,弥漫在每个角落,在每个人的心里,我知道他们需要什么、期待什么,我和观众是互动的,整个场子的观众共同呼吸。他们跟我同节拍,共进退,这时我心里很兴奋很愉快。 南都:您一生为戏喜为戏忧。 焦晃:是,戏是我唯一的一块天地。我尽可能地守住我的阵地。 南都:打算演到何时? 焦晃:不晓得,恐怕不会有太多的时间了。尽量吧!你叫我不工作,我心里很不踏实;你叫我一天到晚乱工作,搞些不值得的事,我也不会去搞。我喜欢的东西就会尽心尽力去做一点事,心里踏实点。 [名家讲堂] 从演戏到人生,听焦晃上一课 焦晃老师要上课啦!全体肃静! 听了焦晃的课,大家都知道,把戏演好,原来这么不容易。一个演员原来要一直在痛苦中挣扎,连生活都要围着戏剧转,不能分神,不能复杂。主课之外还有许多课外部分。 拍戏前:做案头+体验生活 搞一部电影、一部电视剧,起码要准备三个礼拜的案头工作。《荣归》因为必须赶在七一播出,时间实在来不及,我只好简单些,一段戏我就用一句话给它一个命名,强调动作、细节,或者色彩。这个看起来简单,但很重要,因为这样我就把握了角色的每个关节,知道那场戏那个人物的定位在哪。要去演一个真实人物,把假定性的东西换成真实的感受,演活有血有肉的一个生命,创造他的精神世界,不下功夫哪行? 《荣归》开拍前,我下生活。李国荣是烤鸭店总厨,我就到烤鸭店去,到厨房里看,每个部门都看了。我还穿上厨师衣服,亲自做烤鸭。 拍戏中:忘掉现实+没有愉快过 拍《荣归》戏时到宝坻度假村,正好老总是我老同学的儿子,他非给我安排一套别墅,室内室外都有温泉有桑拿,可我住那一个多月没泡过一次温泉,根本没有时间啊!累得我啊,我哪有心思泡温泉啊?每天早晨院子里热气腾腾,都浪费了。拍戏是在创作,没心思顾别的。每天吃盒饭,或者弄一包牛肉干咬一口、喝口茶就对付了。 拍戏时,电话绝对不打了,书也不看了,也没心思看,就是这样时间也不够,苦恼得不得了。有的地方,像台词,编剧来自香港,她很努力,但毕竟不是北京人,这台词得符合这个李国荣说的话,而不是报上的书面的语言,得改,我又要跟编导讨论,还讨论下面的戏,甚至讨论两个月以后的戏。很多很多的烦恼,怎么可能说轻松?演戏没有愉快过。演出都是在一种非常焦虑的状态当中。 拍戏后:对笔记看一遍+赶快摆脱 我自己演的电视剧我只看一遍,很理智地把我的笔记本拿出来对照一下,看我原来那些构想实现没有,很仔细地看一遍,然后就不看了。我要赶快把它忘掉,不让这个角色影响我下部作品中。 不会有不出戏的情况。我们叫第一自我和第二自我,第一自我是演员,第二自我是角色,第一自我永远控制着第二自我。演戏永远是受着演员本身控制。 演完戏真的很累,心力交瘁,因为要从我身上长出一个新的人物来。 戏外积累:要读书+要审美 要做一些积累,比如说康熙,他是外施儒术,内用佛老,如果对道家、佛家、儒家都不知道,是不可能演好的。 我中学就比较系统地看了很多外国作家的书,比如英国的、法国的、俄国的、美国的,这些都要读。 历史的东西,《史记》最好读一读。魏晋南北朝,形而上的思辨达到一个非常高的高度,最好也看看。我是一个中国的知识分子,有很多的书都没读过实在说不过去。有时这个书也不是说多懂,当时实在读不懂我就硬读,有的书大概过了十年我才懂它的道理。我当学生的时候就非常注重戏剧理论方面的东西,一直在思考。 审美平时肯定是要注意的,斯坦尼斯拉夫斯基跟演员讲,每天要爱一样东西,这是一种美感,包括艺术的规律,在结构上的、形态上的、形式上的、风格上的、意境上的、情调上的,都可能给人启发。我没有这么刻意,但我发现一个好的东西,我就在那停留,至少沉静一下,感觉一下。现在我不大可能每天有意识地去留意一样东西,但保持着这样一种意识。 戏外生活:爱静坐+学写字 不工作的时候,我就在家休息休息,我喜欢种花,但种不大好,所以我开玩笑地跟花说,希望花你好好长,我没有更多时间去侍候你,你爱长就长,不爱长就算了,哈哈。 我爱静坐,让脑袋尽量空掉。静坐就是“非想非非想”,不是想,但也不是不去想。每天坐上一个小时吧。 要是哪天不演戏了,我就好好写一写字吧,练书法。何时我不演戏了,就规规矩矩学上两年写字,一笔一笔、工工整整地写,把基本的技巧掌握之后也许会有些特点。 认真得可爱的老人 焦晃这篇采访是我从业以来最漫长的一次采访。 首先,递交采访提纲,当时人在海口度假的焦晃在电话里听夫人陈晓黎读给他听,把意见反馈给我。然后,相约见面采访,可几度约下来,时间凑不上。当终于接通电话时,焦晃告知我,他最近“有些恐惧”接受采访,因为某杂志刚刚采访过他,弄错了几个问题,让他恨不得“扑在地上干嚎”。我于是承诺,文章写好后一定给他过目。 焦晃就是这么一位非常认真的老人。连带着我,也不得不非常认真起来。而他,并不像外界想象的那么严肃,他言语有激情又不乏幽默,还爱讲故事。谈到一个话题,他喜欢说段戏作例子,每一个细节都说得惟妙惟肖,如同还在那个戏中。两个多小时的谈话后,他在我脑海里变成一个相当可爱的老人。 整理焦晃的录音和形成文章一样,是个复杂的过程,因为里面有太多专业知识。而当文章终于交给焦晃那里,他也是慢慢品读、细细修改。 如此算下来,一个月过去了―――而焦晃洪亮爽朗的声音,至今还在耳旁。

【发表评论】

不支持Flash

|