新《红楼》昆曲指导张卫东:传统文化的带菌者

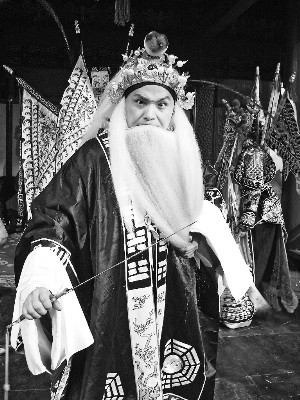

张卫东饰演姜子牙的扮相

张卫东(右)与李少红(左)

李少红版电视连续剧《红楼梦》的播映引来纷争如潮,该剧的一些“幕后高人”也逐渐进入公众视野,甚至成为矛头所向。《红楼梦》与昆曲有不可离散之姻缘,新版《红楼梦》的昆曲艺术指导、音韵顾问免不了因此而“招惹是非”,这位身居北京的昆曲表演艺术家、教育家张卫东近日接受本报记者独家专访,谈他与新版《红楼梦》的事。本报一并特邀曾师从张卫东的学者徐晋如博士撰写一篇人物记,以飨读者。

去年12月,我的老师张卫东先生翩然来粤,到华南师范大学参加一个学术会议。因为我当时在深圳大学新开了一门《京剧文化导论》课,自来京昆不分家,卫东师就主动提出要代我给学生上一节课。那日我到广州,把他和师母接往深圳,谁知从华师到深大的汽车在路上堵了近两小时,卫东师赶到深大,连水都不及喝上一口,就直奔课堂,开始了他的又一次传道之旅。课讲得非常成功,卫东师以其深厚的学识、精彩绝伦的范唱,把同学们引领进入幽奇渊雅的昆曲意境中去。

下课后,我带着卫东师和师母去吃饭,经过深大著名的文山湖,卫东师掏出笛子,我和师母伴着悠扬的笛声,高声唱着《牡丹亭》中的名段,整个湖面,仿佛都在“雨丝风片,烟波画船”的图卷当中了。

卫东师在传道的时候,总是这样浑然忘却现世,仿佛是从历史中走来的人。记得我初从卫东师游,是在1996年我刚由清华转学去北大,第一次参加北大京昆社的活动。当时我以为北大京昆社是一个单纯的票房组织,我跑到未名湖的湖心亭活动地,只是想过过京戏瘾,没想到去到地头,没有胡琴,没有文武场,只有一位相貌奇古的先生,手执红牙,在教一帮青年学生唱《游园惊梦》。我说:“《游园惊梦》啊?我听过张继青唱的……”那位相貌奇古的先生立即打断我的话:“那你就跟张卫东学学看!”这是我从卫东师游之始。

从1996年转学去北大,到1999年毕业,我断断续续跟卫东师学完了《游园》一折,《惊梦》始终未学。其时北京曲社在宽街小学每周曲会,主事者是已故的著名文物专家朱家溍先生,我有时也去观摩,里面很多曲友,都是卫东师教出来的,我看他们唱曲兼擅南北,十分羡慕,也很感到惭愧,后来就没怎么去。但每周六北方昆曲剧院在湖广会馆的昆曲演出,十块钱一张票,我工作后还去听过多次,卫东师的《祭姬》、《草诏》、《贩马记》等本工戏,都是这个时候听的。卫东师演得最好的一出戏,我认为是《草诏》,他演活了方孝孺忠烈浩然的形象。我想,这可能因为卫东师性格中与方孝孺有一种契合。卫东师对于传统文化所抱有的孤臣赤子之心,正与方孝孺之忠于建文帝,默契相通。

对于近几十年来戏曲界的改革,卫东师痛心疾首。然而他并没有止于批判、抨击,而是把全部的激情投入到昆曲教育事业中去。尤其在现时,需要有真玩艺的艺术家,告诉大家什么才是真正的好东西。卫东师所做的,就是一个正本清源的工作。从1992年到2007年,卫东师坚持每周五晚从北京东南角的垂杨柳,赶到北京西北角的北大,义务教戏,用他的话说,是“替祖师爷传道”。在卫东师悉心的、不厌其烦的指导下,很多学戏的同学真正进入了古典戏曲之门,对于真正懂得古典艺术的心灵而言,那些趋时的革新之作,显得那么的卑琐可笑,浅薄无聊。卫东师就像孔子课徒,“循循善诱”,一步步让人懂得,什么是真正的高雅。

卫东师的学问,是把舞台实践与昆曲理论结合在一起的典范。不止于艺的,是卫东师对昆曲之“道”的阐发。他旗帜鲜明地提出“昆曲不是戏”的学术观点,认为昆曲属于士大夫文化的范畴,与作为民间文化的综合表现的戏曲根本不是一回事。这一观点,很多人无法接受,然而我认为,终有一天,卫东师的观点会成为学术界的不刊之论。

卫东师用这样的理论去指导他的昆曲教育,这就意味着,卫东师所要传授的,不仅是昆曲的唱法,更是在传授昆曲背后的士大夫文化。他希望培育的,不是会唱曲的玩家、票友,而是有道的担当,具有高贵人格的当代士大夫。可是,他的努力并没有获得应有的回报。去年,他终于在私下跟我感慨:“我在北大教戏十五年,教出很多欺师灭祖之徒!”向下容易向上难,要人堕落易于反掌,引导人心向上,往往难如登天。然而卫东师从未气馁,他不再给北大教戏后,却开拓了更多的阵地,也有越来越多的学生跟他学习昆曲,学习他的一以贯之的道。

2007年11月,我受邀与卫东师一道,跟芒果台谈合作,卫东师对在场的企业家和芒果台的朋友说;“我和晋如都是传统文化的带菌者,现在,我们是把传统文化的病菌传染给你们。”这句话,我铭记在心,不敢或忘。我出去做公益讲座,总是拿卫东师这话句自勖。我常想:卫东师在面对平庸与浅俗时,一定有过绝望、有过颓唐,然而,他从未放弃对高贵和高雅的信仰,从未放弃传道的努力。卫东师一定是快乐的。

对话张卫东

有人看不惯就对了

记者:作为新版《红楼梦》的昆曲、音韵顾问,您怎么看待这部自开拍伊始就饱受争议的电视剧?

张卫东:观众对新版电视剧《红楼梦》有争议甚至诛伐,这是必然现象,有人看不惯就对了,要是没有人过问就砸啦!电视剧面对的是全国各个不同地域、不同文化阶层的观众,如果按照红学专家们的意志拍摄则是研究成果汇报。因此,我希望观众们不要把新版电视剧《红楼梦》当作学问来看待,只是欣赏故事或是浏览中国古典文化符号而已。曹雪芹先生这部“立体的诗化剧作”在不同时代都会产生不同的共鸣,不必要与“87旧版”并论。

记者:李少红说,“昆曲是一门很‘潮’的艺术。”您怎么看?

张卫东:昆曲的“根”生在江南,“花”却开在北京。《红楼梦》原想按照前朝风行的昆曲传奇方式创作,但当时的文体已经转型为白话小说,在书中不断填充昆曲经典曲目则是《红楼梦》的点睛之笔。如果说昆曲是一门很“潮”的艺术,那就是因为曹雪芹老先生不仅对昆曲传奇深谙而且他还是曲家,他只不过是用新兴的白话小说方式创作罢了。

新版《红楼梦》在昆曲方面的选材最为丰富,几乎凡是书中描写的经典大凡皆用,还在没有具体表明的情况下完成了弋腔大戏《封神天榜》中的《姜子牙斩将封神》,也按照戏中情节需要排演了弋腔耍笑小戏《龙凤配》以及吉祥开场《女加官》等。《蕊珠记》的《冥生》、《奔月》以及《花果山》的《请猴》和《安天会》的《偷桃》和《擒猴》等也是各具特色,这些剧目中的曲词以及表演与剧情无不有所关联。新版《红楼梦》是按照曹公的导演意志而作,不是为了昆曲做广告而无端地加入昆曲艺术。

记者:您是怎样设计及处理新版《红楼梦》中涉及到的昆曲艺术?

张卫东:在表演方面我们一直按照古法处理,做到以歌舞演故事,用身段解释台词。大部分戏曲内容都是历经几百年传承下来的,还要具有清代初年文献中描写样子体现,所以有些戏虽然当代也有流传却早已大相径庭。《仙园》、《豪宴》、《乞巧》、《离魂》等虽说近代也有一二演出,但绝对不是清代初年的样子。特别是音乐伴奏方面的差异极大,我们要求场面乐师坐在舞台中后部,吹奏恢复明代以来的演奏传统,这一点著名昆曲专家吴新蕾先生在文章中已经有了肯定。

新版《红楼梦》中的创作音乐歌曲借鉴昆曲是可取的,但戏中戏里要有当代音乐符号出现就不对了!在戏里我们没有添加专业昆剧团必备的大提琴、改良键盘笙等乐器,演奏上也没有民乐竹笛的新风格。如果把新版《红楼梦》的昆曲片段剪辑成册,一定会成为恍如隔世的真正非物质遗产画卷。

记者:“铜钱头”到底好看不好看?

张卫东:对“贴片子”的装扮,古代还是有此习俗的,只是没有剧中那样夸张而已。其实这种装饰的正名应该叫“额妆”,最原始的名字叫“佛妆”,后来叫“云尖”、“巧额”等。

魏晋南北朝时期,由于民族的融合,便始有梳理鬓边的装饰记载。对于礼佛的人士追求鬓边的美感,于是就出现了“佛妆”的云鬓形式。在唐代只有阶级最高的大家闺秀才有资格用额妆来装饰鬓角,原来多用真头发梳理而成。到宋代以后就逐渐简化用假头发贴到鬓边,自此就有了“贴片子”的雏形。明清时的生活中也常有女人用额妆来打扮鬓角。

如今我们只是知道戏曲有贴片子的化妆,所以见到这种借鉴戏曲的额妆就戏称为“铜钱头”了。徐晋如

|

|

|

|