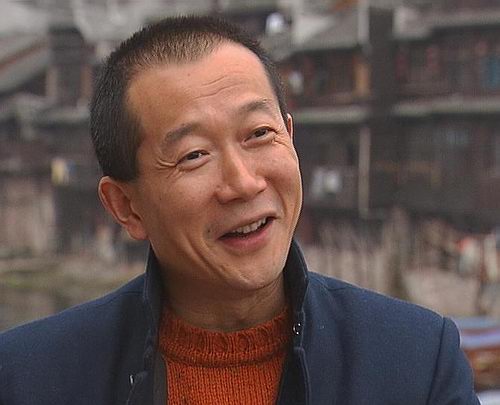

谭盾

点击此处查看其它图片

他是中国先锋音乐的代表人物,

他以一曲《卧虎藏龙》问鼎奥斯卡,

他的作品始终伴随着批评和置疑。

作为一个被贴上另类标签的作曲家,他到底是游戏还是创作?

从湖南农村走向世界,他的音乐道路究竟究竟还要走向何方?

面对面,探访作曲家谭盾的听音寻路之旅。

精彩对白:

记者:你要随心所欲做你的音乐?

谭盾:音乐一定要随心所欲。

记者:怎么看待玩音乐呢?

谭盾:音乐本身就是游戏。

记者:您认为音乐是听呢?还是拿来看呢?

谭盾:我觉得我就是要造出能够看的音乐,能够听的颜色。

记者:到底你觉得传统是你的一部分,还是你觉得你自身就是传统的一部分。

谭盾:我这个人是有一些传统和一些奇离古怪、随心所欲的、标新立异的梦想所构成。

人物背景:

谭盾,1957年出生,湖南长沙人,现旅居于美国纽约。1978年考入中央音乐学院作曲系,并取得作曲硕士学位,1986年,他获得美国哥伦比亚大学奖学金,随后获得音乐艺术博士学位。1999年因歌剧《马可波罗》获得格莱美作曲大奖。2001年,以电影《卧虎藏龙》配乐获得奥斯卡金像奖“最佳原创配乐奖”。

解说

2003年11月21日,作曲家谭盾和他的多媒体景观音乐会在湘西的凤凰古城隆重亮相。作为湘西民族文化生态保护国际艺术节的重头戏,这部作品被命名为《地图——寻找消失中的根籁》,谭盾亲自指挥,演出舞台就搭建在凤凰古城北门码头的沱江河畔,3000多名当地居民聚集在此,现场聆听了他们生命中的第一场交响音乐会。

记者:在凤凰这样一个宁静的河上,搭一个舞台,弄那么大一个场面,会不会有秀的成分,或者说它根本来说就是一场秀。

谭盾:我觉得不是这样的,因为中间包含我自己很深的对这个地方人的感激和对这里山水的宠爱。

记者:如果说我要说,我认为谭盾给我说的是给自己做的又一次包装,你会反驳我吗?

谭盾:我用不着反驳。我一直在寻找一种形式,就是这种形式是不是可以将古典音乐能够跟未来的一种科技、科学的演变,形成一种同步的发展,这种发展能够将原始的音乐、民间的文化,用一种人类学的角度,从人类学的角度,能够原汁原味地保存下来。

我们这次是义演,把整个制作地图演给当地的村民看,想带给这些父老乡亲一个紧急的信号,你们一定要知道,你们村子里,很小村庄里边这些普普通通的跟随你们几年、几百年的这些音调、文化,虽小,但是是可以震撼整个世界的。

记者:能不能解释一下音乐会名称的真实含义?

谭盾:其实“地图”这个字,实际上它是一个,心力历程的地图,是一个文化的地图,也是一个寻找过去与未来,寻找根与前景的一个地图,跟传统的现象蛮相和,因为人类的语言发明之前是有音乐的,在语言发明之前,他们是听音寻路,过一个寨子的时候,过一个村的时候,你必须留下你的歌, 这样所谓听音寻路,听到回声,听到对歌,听到乡间不同的口音,不同的音调,不同的节奏,寻找你的去路,寻找你要去的方向。那么我觉得声音的地图可能是永恒的。它可能是超越于绘制的地图,也超越于电脑的地图,也超越于雷达的地图,因为它是连接于我们生命和过去根的一种这样的东西。所以地图的含义从作曲的角度来说,实际上融合新的科技,融合媒体,融合电视,最重要全部集中在声音,在音乐,在这种传统的根的一个基础上,去创作的一个乐曲和观念。>

>记者:说得非常有道理,但是站在音乐的角度来看,地图这样的词汇、根籁这样的词汇,好像跟音乐联系并不是很大?

>

>谭盾:事实上来说你要是在乡下走一走,到澳洲的土著村寨里走一走,或者是到美国印第安人的村子里走一走,你就会发现,实际上是很紧密的。其实“地图”这个字,主要是来源于四年前我回到湘西的时候,感觉到的一些事,碰到的一些人。>

>

>

>解说:>

>1991年和2001年,谭盾两次到湘西采风,他用摄像机记录下了湘西土家族、苗族等少数民族的音乐和风情,后来,这些采风中的内容成为交响音乐作品《地图》中的重要组成部分。>

>记者:但是我很感兴趣,它是你在采风过程当中自然发生的,还是我谭盾,我的原则就是标新立异。>

>谭盾:我们保留遗产全部的目的是什么呢?我觉得我们全部的目的去寻根,就是为了去创造,所以我一直有一个很强烈的这样一个想法,通过这种精神上的一种寻觅,通过这样的一种看不见的地图,去把这种过去最美好的东西延伸成为未来更加美好的东西。>

>感觉最深的是,当时我在采风,实际上采到凤凰的时候,碰到一个苗家飞歌的一个歌手的姑娘,结果她飞歌唱得很好,我当时就问她飞歌是怎么个唱法,怎么回事。她说飞歌是爱情,是生活的对歌。都是唱给,常常是唱给,有时候唱给看不见的人听,山那边的人,河那边的,一唱就答,在空中面对面,但是看不见的。我觉得这个有意思,那我就问她,我说你能不能唱给地球那一边的人听呢>

>当时她也笑笑,说还可以。我说那你试试看看。她就一边唱,唱了以后听,听就笑。我说你笑什么,我说你听到了吗,他说我好像感觉到了,后来我就把整个声像的过程全部录下来了。录下来了以后,我的结构就开始了,我就觉得她听的部分,她心里的声音,她从天外听到的那种感觉,是不是可以从音乐的角度去回答她。所以我就把她听的这个过程,就作曲做出来了,实际上是一个新与旧,过去与现在的这样一个互动和对答。

记者:为什么会是凤凰呢?凤凰跟你的音乐有什么关系呢?凤凰在人们的印象中间是一个旅游热点。

谭盾:凤凰,特别是湘西的文化,你知道在我儿时的记忆是很深的,那时候我是在长沙出生,特别是郊外“思茅葱”那边,都是农田菜农那一块,那边每天的红白喜事也很多,仪式、音乐、戏剧都很多,他们都是从湘西这一边带到长沙有很多很多音乐,打镏子,吹咚咚喹,这些东西对我的撞击很大。我总觉得每个人儿童时代的记忆,可能对于他的未来都有很多很多的影响,这些东西你抹也抹不掉。我特别想把中国很远古的,很富有的这些音调、传统能够通过我自己的音乐的实践,带到全世界。我觉得这就是为什么我特别想跟你们《面对面》的节目谈这个事情。

记者:你需要媒体?

谭盾:像您对我的采访我当时就在犹豫我愿不愿意做。我们原则上我们不想多做媒体上,我们只想把这个事情做好。 当然我很喜欢您的节目。

记者:我们不想给您做宣传,我们想了解你。

谭盾:因为我现在做的所有的事情都是“面对面”。包括我们这些西方的艺术家跟中国艺术家的一个面对面的切磋,音乐的发明。包括上海交响乐团古典音乐家,古典的这些乐队、乐手们跟民间艺人的一个面对面。

同时,我觉得西方和东方的面对面,再就是过去,我们的古代跟我们的未来的面对面,都在这个音乐会上形成了这样的一个交锋。

解说

1978年,谭盾从家乡湖南考入中央音乐学院作曲系,并在这里取得作曲硕士学位,1979年,22岁的谭盾创作的第一部交响乐作品就因为是用了鼓、萧等当时被认为前卫的音乐和技术而引起争议。由于谭盾坚持在声音、技术上的不断探索,他被认为是中国先锋音乐的重要代表人物,尤其是近年来,谭盾在他的音乐作品中加入了大量的视觉元素,这在一般人对交响乐的认识中,几乎是不可想象的。

记者:想问您一个非常简单的问题,您认为音乐是听呢?还是拿来看呢?

谭盾:我觉得我就是要造出能够看的音乐,能够听的颜色。

记者:您是说声音有色彩?

谭盾:当然有色彩了。我觉得在贝多芬的年代,特别是在西方古典音乐200年,他们是比较纯粹地注重听觉的,他们是反叛视觉的,他们认为在音乐里边过多地加入视觉的因素是不对的。但是我觉得在我们这个年代,如果哪个人对视觉的感觉是白痴一通的话,我觉得他是不够格做一个音乐家的。任何艺术形态都需要全方位的培育和想象力。

记者:那你现在的音乐离你接收最早的音乐教育或者是在音乐学院所受的教育是离得越来越远了?

谭盾:我觉得我在音乐学院受的教育是近期200年西方文化的教育,200年而已。我在湖南长沙湘中受到的音乐,可能是400年到700年左右这样一个民俗音乐的一个系列。但是我在湘西学到的东西,可能是一两千年老的。P10那么我再去敲打湖北编钟里边我听到的声音是 2000多年的声音。我觉得音乐的学习是永远不断的,是比较性的,是考古性的,也是人类学性的。它有比较,有时域的划分。我觉得我的习惯性并不局限在一个音乐时段或者是一个音乐的一个风格中间。所以,我们用了很多石头石头的敲击,钟、铁器的敲击,都很有意思。

记者:但它是要有旋律的。

谭盾:音乐是由三个最重要的部分构成,原始的资料,就像我们做菜在一样,你要有胡椒、盐、酱、米饭。那至于这个菜做出来是什么样子呢?每个人的做法都不一样。具体你是多放盐还是少放酱油,多点节奏还是少点旋律,多点音色还是少一点点的歌唱。我觉得这是一道菜,交响音乐当然了就是一道红烧肉一样,红烧肉里边就是没有青菜,就是没有大蒜,就是红烧肉。交响音乐就是交响音乐,没有歌唱,这也是形成的这样一个过程,但是话说回来交响音乐只是过去200年来这样一个西方的莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯沿袭下来这样的习俗形成的段落。中国人的交响音乐为什么延续这个,21世纪交响乐为什么一定要沿袭这个东西。21世纪的交响乐可以像我们今天在湘西凤凰给他们听到的交响乐曲就是融入了最最土著当地的音乐,还有高科技的电脑和多媒体的影像合成,以及欧洲两三百年,最传统的、最成形的交响音乐的乐队,这三方面的合作,也正是我这次给湘西人民带来所谓新的定义,也就是多媒体的一个交响协奏曲的这样一种形式。

记者:明显超过200年音乐的历史。

谭盾:当然超越了,不超越怎么行?

记者:你在颠覆,你在颠覆一种音乐的概念。

谭盾:不,不,我觉得不是在颠覆,是一种发展。

记者:您是说您可以成为过去和未来的一个纽带吗?

谭盾:我并不觉得我一定要成为一个过去和未来的一个纽带,但是我觉得我谭盾存在的全部价值,就是要找到以前的人所没有看到的角度,以前的人所没有发现的旋律,所没有发现的节奏。

解说:

1997年,谭盾围绕在湖北出土的古代乐器编钟,创作了一首大型交响乐作品《天地人》,用来庆祝香港回归。而后,谭盾相继创作出了水乐、纸乐和石乐等音乐,在选择发声器材方面,谭盾似乎越来越随心所欲,以至于有人批评,谭盾不是在搞创作,而是在玩音乐。

记者:怎么看待玩音乐呢?

谭盾:我觉得玩音乐实际上这个“玩”字中间包含着很深很深的辛酸苦辣。实际上你是在非常非常艰苦的环境里边所提出的一种自我安慰的一种字眼,所以我经常告诉学生,你们要在以苦为乐,苦中为乐,就是解决两个音,这两个音虽然在这个音乐中只有一秒钟,但是你可能会花5天的时间,而这个作品是有两个小时的。所以,你知道它要花多少时间,这是很苦的事情,但是说你们一定要苦中做乐,以玩为本,就是认为人生短暂,你能够玩出一个道道,体会到一种哲理,我觉得很多很多的科学家和艺术家之所以能够非常执着地忘记一切的东西去追求,花几十年去解决一个音。两个科学的一个论断。是因为他们本身是很随心所欲的,他们可以按照自己的意愿和意志去决定他们自己想做的事。我觉得中国现在年轻的一代就需要这样的玩,这样的所谓随心所欲的一种意志,这是一种自我,给自己的一个最高的一种要求吧。

记者:你要随心所欲做你的音乐。

谭盾:音乐一定要随心所欲,音乐、艺术、文学都要随心所欲。这种随心所欲实际上对你的个人和对你的人民是有很强的责任感的。P15所以这一次我们在迪斯尼音乐厅演奏纸乐以后,刚刚演出纸乐以后,你知道我想象的可能是拍手,但是最后纸乐刚一完成的时候,你知道是什么东西发生了吗?我从来没有想象过,这就是我突然感觉到我的想象力不够,我唯一觉得,我听到了2500个孩子的尖叫,我不知道小孩为什么尖叫。

记者:尖叫什么?

谭盾:就是Exciting,就是兴奋,我说我可以想象很多东西,但是我从来没有想到,2500个儿童是尖叫,就是很兴奋。

记者:可能别人会说谭顿在跟儿童做游戏,不是做音乐会。

谭盾:游戏好,给小孩子做教育一定要从小孩子的角度去培育。像我跟我儿子在一起,我就觉得我就是他的同伴。

记者:它跟音乐有什么联系呢?游戏跟音乐有什么联系呢?

谭盾:音乐本身就是游戏,音乐是一种智力的游戏,音乐是一种文化的游戏。

记者:您听到过对您的批评吗?

谭盾:我当然听到很多,你知道吗,我有一些最好的朋友,你要知道这些最好的朋友就是我最严苛的批评家。我觉得我一直在批评中间可以学到很多东西,有些东西是很有意义的。特别是一些正常的文艺批评。

记者:你会把这个界限划在哪儿,什么是正常的界限,什么是不正常的界限。

谭盾:我觉得从原则上来说,中国到目前为止,并没有正常的文学批评,也没有正常的音乐批评,不是说没有正常的,是没有比较好的,比较上轨道的文艺批评。

记者:我估计我们把这个话播出去以后,正常的批评就会有了

谭盾:对,我们更多是需要比较学的研究、人类学的研究,还有理性的比较,比如在谈一个新作品的时候,我们不能说它是好还是不好。也不能仅是从新闻的角度来说这个东西是狗屎一摊,这个东西好得不得了。因为音乐、艺术、文学是一个非常自我的东西。

它本身创造的价值就是尊重自我,它的欣赏价值也是尊重自我。

记者:这是您理解的批评,但是批评的方式应该是多种多样的。那你能接受这些人的批评吗?

谭盾:我觉得什么类似的方法都可以,但是唯独我不愿意接受的批评是,如果有人愿意跟我吵架我不愿意吵架,我不能吵架。因为我觉得我个人至少对吵架不感兴趣。

记者:如果有人认为你的音乐根本不是音乐。

谭盾:我觉得很好,至少我不会不高兴。因为有成千上万的人认为我可以跟他们交谈,可以跟他们沟通,特别是中国的农民,中国底下的普普通通的老百姓,我觉得他们从来没认为我的东西很新过。

记者:但是谭顿是以新而著称的。

谭盾:那是他们的认为,比如说我们这次地图来到湘西排练,我觉得没有任何湘西人跟我说过你这个东西很新,没有。但是所有的人都跟我讲说,我很感动。

记者:可能根本就没有把你的表演当做音乐?

谭盾:那很好只要他流泪了,哪怕是听了一个故事也很好。什么叫音乐?音乐就是每个人都有每个人的想法,我觉得音乐就是一种心灵深处的一种语言。这种语言你可以感受多少你就感受多少。至于有的人说,我完全听不懂,狗屁,这也无可非议。就像很多人听李白的诗歌一样,我就是听不懂。听不懂就听不懂,喜欢臭豆腐的人,就让他吃臭豆腐。但是我们为什么一定要让喜欢吃臭豆腐的人一定喜欢吃北京烤鸭呢?

隔断

解说

2001年,谭盾以电影《卧虎藏龙》的音乐获得奥斯卡金像奖“最佳原创配乐奖”,这让更多音乐圈之外的中国人知道了谭盾这个名字。

记者:谈谭盾不可能不谈《卧虎藏龙》。因为它让你变得更有名。

谭盾:我觉得《卧虎藏龙》确实是使很多很多不大听古典音乐的人,或者是不大听交响音乐的人开始接近我,开始理解我,而且是完全出于我的意料之外。

记者:您怎么评价《卧虎藏龙》和你的音乐呢?

谭盾:我个人认为我很喜欢《卧虎藏龙》的音乐。我觉得至少我自己回过去再听《卧虎藏龙》音乐的时候我还是很感动,因为我觉得我是尽了心血的。

记者:它的风格跟你一贯的音乐是一致的吗?

谭盾:我觉得是更加接近,因为电影是一个视听的艺术,我觉得在电影里边可能是寻求风格的统一跟视听效果的完美。所以在技术上来说,在风格上来说,你一定要设计得非常非常恰到好处,融合性很强,同时要很有特点。最最重要的是它要通俗,因为电影是一种很通俗的艺术。

记者:《卧虎藏龙》为什么能够获奖,这个问题应该问评委,但是有人告诉你吗?

谭盾:我觉得《卧虎藏龙》的获奖是非常偶然的,因为当时做《卧虎藏龙》的时候,李安完全是叫大家麻烦的,因为《卧虎藏龙》的预算很低,《卧虎藏龙》的预算只有900万美元。《卧虎藏龙》的音乐是6000美金就录完了。P22当然当时给我的时间并不多,两个星期。所以,当时是一个非常非常小的独立的制作。

记者:评委到底看重什么?

谭盾:我不知道。因为奥斯卡的评委一共有5000多名,全部是匿名的,分散在全世界各地。但是我觉得,奥斯卡的这些评委是很厉害的,我觉得他们是比较公平的。

记者:我不怀疑他们的公正性,但是我想知道他们在你心目中的分量?

谭盾:我为奥斯卡还是感到很自豪的,我觉得不管怎么样,它是集体的一个选择的结果。

从这个角度来讲,他们对《卧虎藏龙》的评判和奖励,我觉得是一种鼓励。因为至少可以看到世界的文化在改变,这些长期被西方电影和西方文化所熏陶的一个文化的这样一个学院、机构,至少它们开始对东方人,对东方的题材、东方的文化感兴趣了。

记者:为中国人争了光。

谭盾:我觉得一个最大的证实,像李安在奥斯卡的研讨会上说的一句话,我当时很感动。你们千万不能忽略中国,他说中国是世界上财富和人文资源聪明度最强的一个国家。

同时《卧虎藏龙》全部的后期制作,最最强大的显示了中国的资源,人文资源很丰富。就是说我们有最好的乐队,我们有最好的摄影、最好的服装、化妆、表演、文学、故事、历史,全是。

解说

从1986年到美国之后,谭盾一直在以他的努力来取得西方音乐界的承认,除了奥斯卡奖之外,他还获得过当今世界最权威格莱美音乐奖。谭盾以他的东方民族音乐,在西方音乐殿堂里,占据了一席之地。

记者:你认为自己是一个什么样的音乐家,是象牙塔里还是象牙塔外?

谭盾:当然是象牙塔外,我觉得象牙塔里面的人常常会用一个局部的东西衡量所有的东西,有人会从古典音乐的角度来衡量民间音乐,比如莫扎特,巴赫是音乐之父,那么我就用莫扎特、巴赫的和声,巴赫的配器,巴赫交响音乐演奏的形态和音响来衡量什么东西是不是音乐,我觉得可笑,非常小,非常小得可怜。

谭盾:我们对音乐的定义就是音乐就是生活,生活就是音乐,这就是我在湘西学到的。我在村子里边,我就在这条河刚刚下去的,我当时感受很深,我路过一个桥的时候,一个很大的桥,我自己想试一下音响,我就自己叫一下“呜”,我一叫那边山歌就起来了。那边就有“嗨,呜”,就起来了,势不可挡,这种音乐的来源,这就是生活。P3包括我们今天在凤凰看到这些河边上,在洗衣服的堂客们,洗衣服的时候唱歌,洗衣服的打水,洗衣服的时候谈谈跟他丈夫的哥哥,跟婆家的矛盾,家里的事情,都是跟他们说唱,跟他们的劳动,跟他们的日子都有关。

记者:它们是音乐吗?

谭盾:当然是音乐了,我觉得音乐无时不在,处处都有。如果你有想象力的话,你就会听到一个非常斑斓、色彩丰富的一个音响世界,它充满了音乐的撞击力。

记者:你看重你作品的是什么?是看重它的影响力还是看重它的音乐意义,还是看重你所讲的这种人文价值?

谭盾:都有,因为作为一个艺术家,它不像纪康的时代,也不像竹林七贤早期,我的音乐就是跟自然对答,我的音乐不要任何人听,我的音乐就是给我自己听,就是给山水听的,就是给松柏听的,就是给风云听的。

中国早代写高山流水的古琴的大家都有这种气度。小弟自愧,我没有这种气度,我不可能只把音乐写给我自己的听。

记者:音乐对你来说肯定是神圣的,如果有观众说我是来看热闹的,我是来看谭顿表演的。所以我看过热闹以后我退场了,你会做何感想?

谭盾:好啊,这个东西我觉得,文化的,每个人都会有一种选择。现代人对生活价值最可贵的地方就是我们尊重选择。

记者:你一直说我要从象牙塔里走出来,我是一个大众的音乐家。但是,我想起来就是你当年在纽约的地摊上拉小提琴的时候,你奋斗的目标不就是要走进林肯中心吗?

谭盾:是呀,我觉得林肯中心不是象牙塔,卡内基音乐厅也不是象牙塔。我觉得林肯中心和卡内基音乐厅是西方文化最为权威的一种表演场所。同时,也是最好的一些音乐的艺术家常去那里演奏的一个场所。当时作为一个去那儿,全世界都流传着一句这样的话,您知道卡内基音乐厅在哪里吗,当时我去纽约留学的时候,当我听到这个东西,我说老子就是苦练,我就是要苦练,我就是要找到卡内基音乐厅。我终有一天我把世界上所有的音乐厅都打开。

记者:实际上你做到了。

谭盾:我全部都打开了。我全部是用我自己最熟悉的这些民间的文化的传统打开的。

记者:所以全部打开之后你现在说我不在乎。

谭盾:实际上最令我理解的并不是我打开了我就走了,而是他们把我留住了。我觉得为什么他们会留住我呢?是因为我每年带去的东西,我每年跟他们合作的东西总是有泥土味,在泥土味里边他们又看到了很多很多我个人的一些思考。那么这些思考和传统之间,在个人和传统思考之间他们觉得有很多值得去分享,我觉得这就是文化,这也是我们的未来。

隔断

解说

听着声音,寻找前方的道路,谭盾认为,这也是自己的音乐和人生旅程,听音寻路,没有一定之规,所以,虽然谭盾的名气一天比一天大,但对他的质疑和批评仍然不绝于耳。

记者:对于您的批评不但有对您的音乐,而且有来自对您音乐之外的东西。说谭盾现在已经不是作曲家了,他在努力成为一个偶像。

谭盾:没有,我从来不愿意做偶像。音乐之外的事情,我觉得我不是太有时间去思考。

记者:重要吗?

谭盾:有时候重要。比如说你要知道所有的人都希望有更多的人来跟你分享你的音乐。同时,我觉得一个新的观念的形成,一定希望媒体的朋友和从事于这样事业的朋友,比如说公共关系交流,他们都是很科学的职业。

记者:作为一个音乐家来说,谭盾的作品留给人的印象是前卫的,作为一个普通人来说,你想留给大家一个什么样的印象?

谭盾:我希望给他们的印象就是说,我比较随意,我比较真实。想真实很艰难,因为这是一个很难的事情,有很多矛盾。但是至少我想这样去努力。同时我想,我想普通,我希望我,我常常是无论在什么时段里边,我都希望能够像正常人一样地生活,我希望我很随心所欲地可以,无论是在思想上面,还是我的生活起居方面我要比较随便。

记者:成名之后,影响力大了之后,你还能以通常原来那种心态来对待批评吗?

谭盾:我觉得还是可以的。但是唯独我不愿意接受的批评是,如果有人愿意跟我吵架我不愿意吵架,我不能吵架。因为我觉得我个人至少对吵架不感兴趣。

解说:

就像谭盾能同时用英语、普通话和湖南话跟人面对面地交流一样,谭盾承认,自己的特别之处就在于,他本人就是东西方文化、传统与现代文化的混合体。对于未来,他有一个非常具体的梦想,希望21世纪的小吃和20世纪的味道仍然一样。

记者:你说过你21世纪的梦想就是和成都小吃的味道是一样的,我不知道怎么理解这个话?

谭盾:实际上这是一个很深的寄寓,我们的原本,我们民族文化的一些原汁原味,我希望能够保留,希望能够持续不断。比如说北京的葫芦串子,我就希望到了21世纪的时候,我们还能吃到葫芦串子,我觉得这个有意思。不要以为葫芦串子在一夜之间就消亡了,全部被冰激凌给代替了。我觉得这是悲剧。

记者:冰激凌相对于糖葫芦可能是一种创新。

谭盾:是一种创新,但是我们的教育、文化要跟上,我们至少要提供很多选择。如果我们每一个音乐家是一片叶子的话,那你这个叶子到底是跟哪根根在一起,你能不能找到你这个液体、叶子的汁到底跟这个根有什么关系,只有根深才能叶茂。

记者:您找到了吗?

谭盾:我觉得从这个角度来说,我毫不犹豫地说,我是一个纯粹的中国人。因为我一辈子都是在处理中国的音乐,我不知道每个人有多少个辈子,每个人有多少10年、20年,至少在我懂事到现在为止,天天都是在中国文化的挑战和被挑战中间创造和被创造中间,在矛盾,在探索,在犹豫、思考,在被批评、批评。未来的十几年也是,直到我死去大概都会这样。

记者:对于你来说,到底你觉得传统是你的一部分,还是你觉得你自身就是传统的一部分。

谭盾:我这个人是有一些传统和一些奇离古怪、随心所欲的、标新立异的梦想所构成。我觉得如果只是让我生活在湖南,在湖南的那种花鼓戏、湘剧、京剧的院子里边生存一辈子,我是不心甘情愿的。所以,我当时一定要去北京学音乐,学全中国的音乐,到了北京以后我一定要去纽约学音乐,我要学全世界的音乐。如果你告诉我说月球上有一个音乐学院,我保证第一个报名去月球上学音乐。(《面对面》组)

|