|

美剧一直都是好莱坞不可或缺的组成部分,上世纪50年代就有《希区柯克剧场》这样的精品,80年代初出口中国掀起美剧热,90年代就“遭遇”大卫-林奇等好莱坞大导演试水,如今已出口100多个国家和地区。它有着自己完整的生产链条和产业规则,整体水准以及影响力可以和美国商业电影平分秋色。美剧和美国电影,就像是好莱坞里的一对双生花,我们可以看到《雷神2》情节串接到《神盾局特工》,听到扮演《美队2》13号特工的艾米丽-万凯普引得《复仇》剧迷阵阵感叹……二者各自独立却又关系密切,共同组成这个世界影视工厂的艺术图画。 然而,在中国的过去几年里,我们提到好莱坞唯一想到的就是电影,想到奥斯卡、泰坦尼克号、恐龙、超人、罗马假日……,如今,艾美奖、权力的游戏、越狱、谢耳朵、女巫……一系列来自好莱坞的美剧元素像是流感病毒般闯入我们的视野,给我们的生活带来更丰富更廉价的乐趣,给我们的艺术创意更多样更新鲜的内容,甚至于美剧本身独特的运作模式也给予了我们好莱坞电影所不能给予的娱乐产业上的宝贵经验。 因此,这里所说的“颠覆”,正是基于这样的一种旁观者的姿态而言的,好莱坞不再单纯是电影的代名词,一场LIVE版的“权力的游戏”已经上演,甚至可能真的会有那么一天,艾美奖会超越奥斯卡在中国人心中的地位,“好莱坞”这个名词也会从特指的电影工厂变为美剧工厂,那才是美剧迷们举杯庆祝的日子。【正文版】

|

创意的颠覆,以《权力的游戏》为例

美剧的“无所不包”与电影的“不及备载”

《指环王》和《哈利-波特》风靡全球的事实证明了魔幻题材在影视市场上不可比拟的商业价值。《权力的游戏》以“创造奇迹”的高姿态打破了魔幻剧难以取得成功的美剧“魔咒”,一举颠覆所有好莱坞魔幻电影的创意水平,成为魔幻影视界不可逾越的高峰。

颠覆的前提:商业大片趋于保守,美剧的空间越发无限

《权力的游戏》之牛可以用如下的数字说明:自第一季开播以来,每一集都几乎保持有500W人次的收视率,第四季首播超过660W,成为近八年来HBO电视台的收视冠军;第三季播出期间,每周都有平均1440万观众通过直播、回放、点播和HBOGO网络平台观看;在影视网站IMDB上,《权力的游戏》评分达9.5之高,在豆瓣电影,第一季也以9.2的高分排在前列;每一季的开播都会对同档期上映的电影票房产生负面影响,有国外网站调查称第二季一度让《饥饿游戏》的票房损失了3%到5%……

奥斯卡热门影片一年不如一年好看,好莱坞电影愈发趋于保守成为不少影迷的共识。为了票房数字的保障,好莱坞电影创作者选择题材的视野日益狭窄,即便是够味儿的艺术片不在乎观众多寡,也难以抹掉观众太少的事实。与之相反,美剧的创意却愈发百花齐放。或许,的确如美国编剧教父罗伯特-麦基所说的,“相比美剧,电影的创意、想象和表现力都居于下风”。

以《权力的游戏》为代表的美剧对好莱坞电影创意的颠覆,很大程度上基于它在篇幅上的优越性。《指环王》的加长版容量11个小时,《哈利-波特》系列总时长也不过20小时,比起《权力的游戏》已播和未播的时长只不过是冰山一角。当大部分的商业大片为了讨好全球市场,故事越来越浅显,内容越来越求同避异,《权力的游戏》却给予演员、导演、编剧创意的无限可能,以其无限且有序的创作空间囊括了成千上万形象饱满的人物角色、怪诞独特充满想象的风土人情,其空间之完整、细节之丰富、叙事之恣意让人感叹。借用翁贝托-艾柯的两个名词,美剧的“无所不包”与商业大片的“不及备载”形成鲜明对比。

颠覆的地方:《权力》实现了情节与现实病毒式互动的高级玩法

《权力》剧集的成功很大程度上得益于它原著的精彩,就连电影导演蒂姆-伯顿也拜倒在这部小说的石榴裙下,评价其称“最大的闪光点就在于经久不衰的描绘世事”。在如何让现实中的读者接受这片虚构的大陆上,原著本身下了一盘很大的棋,比如,纵然情节被奇幻色彩所掩饰,我们依然可以解读出不列颠乃至欧洲中古世纪王权历史的痕迹,感受到欧洲神话式恢弘磅礴的叙事蓝图,人物角色之间对权力的渴望和欲望的挣扎也是现实中人类共通的特性,即便小到同性恋角色的刻画都带着鲜明的古希腊断袖风范。电视剧《权力的游戏》脱骨于此,恰像李安的电影一般,挑逗起粉丝解读的欲望,进而产生如同《少年派》一般口碑传播的影响力,电影能做到的,美剧也做到了。

其实,在好莱坞电影史,不乏剧情与现实互动的经典例子,只是“边拍边播”的美剧显得技胜一筹。边拍边播使不少美剧走到烂尾和不知所云的“自杀”式境地里,另一方面却也给予创作者观察收视率、观众反应的好机会,可以根据数据、口碑适当调整故事的脉络走向、角色的定位和性格,甚至救己于“腰斩”边缘。我们对《权力的游戏》第三季结束时的“血婚”情节记忆犹新,它恰当时机的出现,就像海啸一般一夜之间震惊全球,网友纷纷在社交网络上惊叹情节的血腥,本集视频的下载播放量也飞速蹿升。“血婚”挽救了第三季略微低迷的收视,保障了第三季季终的圆满,更是为第四季首集收视的暴涨铺垫了基础,一石三鸟,堪称美剧史上最震撼的情节之一。

艺术的颠覆,以《真探》为例

全剧拍出高冷范儿,谁说电视太低端?

比起英剧《神探夏洛克》里花里胡哨的商业元素,《真探》无疑是一部太过于正经却又另辟蹊径的侦探剧。对比《夏洛克》的人气,《真探》的红火显得没有那么容易,除了男主角马修-麦康纳登上奥斯卡新科影帝宝座为其加持了一把人气,以及固定的来自“芬奇粉”的拥蹙,它的名声一直都是依靠每一集绝佳的品质和口碑积累起来的。《真探》大结局,HBO网站因不堪重负而崩溃,能取得如此高的关注度,对于这样一部并不是人人都会喜欢的高冷剧集来说实属不易。

颠覆的前提:“神剧”艺术价值媲美好莱坞经典电影

神剧《真探》并不满足于普通侦探影视作品里的对刑侦知识的科普和逻辑线索的整理,而是把案件放置于“两个个性鲜明的主角某一段人生”的舞台上,在吸烟和咒骂、衣食和住行、人性和交际之中,把多重悬念加以深化和推进,强迫观众融入情境里,成为案件的一部分,这怕是不少《真探》剧迷虽觉枯燥但仍追下来的原因之一。

关于《真探》神话般的艺术含量,国内外的讨论已经很多:三集交代线索,三集爆发矛盾,两集高潮推进,三幕结构的剧本就像是一部超长版电影;关于救赎、关于阴谋,关于思考……雅痞范儿的台词,透露出深邃的宗教、哲学、心理学的意味;打破传统的叙事方式,两线交叉,以大量的字幕和人物口述承前接后,凌乱却极具野性;高度契合的“双雄”设定,主角情感丰富、形象饱满、性格鲜明,足以秒杀“卷福和华生”式肤浅的人物设定;35mm胶片全程拍摄,凯瑞-福永个性化的影像语言,保证了每一格镜头的质量;伍迪-哈里森以及马修-麦康纳的表演收放自如,情绪恰当,模糊了角色善恶的界线……《真探》足以媲美高质量好莱坞电影,每一段表演、每一个细节、每一个镜头都经得起仔细的推敲。在微博上,一篇“他们如何拍出(第四集)最后一个镜头”的镜头解读被争相转发。有粉丝感叹,今年的艾美奖还未开始,它早就锁定了最佳剧集、视帝等多个奖项。

颠覆的地方:《真探》引起了电影人的集体狂欢

《真探》的艺术价值无需长篇赘述,自其开播之日起,就引起了国内大面积的影评人、影迷、电影从业者狂热的“艺术崇拜”。尤其在第四集的长镜头播出之后,成为《真探》脑残粉的媒体从业者大有人在,微博账号为@红袖添饭ing的撰稿人感叹,“《真探》仿佛林奇、芬奇、诺兰三位一体的作品。这逼格,确实高得有点吓人”,微博为@torovandako的资深影迷则表示,“碉堡了,又是不给其它美剧活路的节奏,看了第4集的人都懂吧”。自此之后,关于剧集本身的新闻、解读、段子不绝于耳,包括新浪娱乐以及汇集了大量资深影迷的迷影网在内的多家网站、媒体都登载了评论、解读的文章。

美剧的神剧其实不止《真探》一部。90年代,大卫-林奇导演的美剧《双峰镇》同样取得了如此丰硕的成绩,其带来的艺术冲击力让诸多电影人感怀至今,它改编的电影也是美国影史排的上的佳作。只是,在《真探》出现前的近十几年,大量的美剧被引进,还没有哪一部在艺术价值上能吸引到如此之多的电影人关注,有位媒体人在他关于《真探》的评论里这样说道,“此剧足以载入美剧青史,使肾上腺素失火的六分钟”,可见它的实力。

在第一季的结尾,拉斯特对马蒂说,“以前,这个世界只有黑暗。要我说,是光明占了上风”。而面对今日的好莱坞,我们也可以说,“以前,这里只有电影。要我说,如今美剧占了上风”。

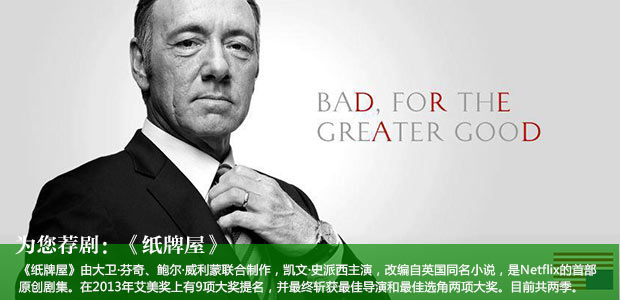

产业的颠覆,以《纸牌屋》为例

白宫那些事儿,高帅富们都有档期看网剧

且不说奥巴马等名人的观剧效应,《纸牌屋》自在Netflix上线开播之时,就以它网剧的身份和新颖的运营方式为大家所熟知,大卫-芬奇和凯文-史派西的加盟为其吸引了大量忠实观众,“白宫甄嬛传”的宣传定位让其短时间内红遍了中国。

颠覆的前提:电影咖走进荧屏,美剧生态链的新尝试

关于《纸牌屋》对美剧生态链条的突破,有以下三个方面:

首先是互联网大数据对影视剧项目的参考。有国外媒体报道称,《纸牌屋》的出品方在剧集拍摄之前,就已经料定了此剧会火。这得益于Netflix网站丰富的用户数据,详实地说明了芬奇粉、史派西粉和政治剧剧迷三个群体的高度重合,大数据不能解释Netflix有《铁杉树丛》这样的失败案例,但依旧给予制作方拍摄《纸牌屋》充分的信心。

其次是大卫-芬奇在美剧制作上的指导。作为一个演员,凯文-史派西的加盟增加的是剧集本身的号召力和表演水平的提升,而大卫-芬奇的加盟才是“电影咖走进荧屏”的核心亮点。其实,电影大咖如大卫-林奇、斯皮尔伯格涉水美剧已不是新鲜事,芬奇和Netflix的合作却颇有新意。《纸牌屋》官方新闻显示,大卫-芬奇仅拍摄了剧集的前两集,借助这两集为整部剧奠定了镜头风格、剧情节奏和拍摄特色,接手的导演只需在日后“依样画葫芦”即可,虽然这样做使得前几集和后几集以及第二季制作水平上有了明显的层级区分,这对于芬奇来说节约了时间成本以更好的投入电影创作,对Netflix来说也节省了大量的投资,一次双赢的合作。

再次是新兴网剧正在尝试改变观众的观剧习惯。《纸牌屋》对美剧产业最大的贡献,就是其商业和盈利模式的新尝试,这种尝试立足于我们在荧屏、手机屏、pad屏甚至于银幕上观剧的可能性,并逐渐改变了我们观看电视剧的习惯,这是对传统电视台剧集播放的一次冲击,也是荧屏日渐衰弱背景下电视剧寻找新平台自救的一线希望。

颠覆的地方:“精英引领大众”观剧路线

作为影像艺术的一部分,电影存在其自身的缺陷,有限的时长、高标准的观赏条件都是它和观众间无法规避的问题。在不少电影人眼里,电影有限的上映时间限制了口碑营销的影响,精英和意见领袖们纷纷称赞的电影不一定能走进大众,大众狂热迷恋的电影又很难吸引到精英阶层的赞同。所以,电影人总是喜欢两条腿走路,一边讨好观众拍摄浅显易懂的商业大片,一边追求卓越拍摄电影节最爱的艺术佳作。“精英引领大众”观影的路线一度被他们证明实现起来并不那么容易。

身为美剧的《纸牌屋》做到了这一点。它打破美剧边拍边播的特点,一口气将整季内容放在网络上,压缩了剧迷等剧的时间成本,使“追”剧真正变成了“赏”剧,加上奥巴马等一批国家政要、商业精英在社交网站以及媒体镜头前的推荐,《纸牌屋》真正做到了从精英阶层到大众阶层的普及,这一点在中国社交网络上的体现尤其明显。

《纸牌屋》并不孤独。同被奥巴马所钟爱,刚刚提到的《真探》的热播也是精英引领的结果,《广告狂人》、《冷战疑云》……都是以精英剧为招牌。作为面向高端人群的HBO频道是美剧产业中的另一个经典案例,它依靠高质量的剧集获得美国精英阶层的青睐,并进一步吸引到源源不断的忠实用户。美剧在“精英引领大众”路线上的成功,颠覆了电影产业发展积累下来的刻板印象,也给予未来越来越多口碑好又卖座的电影一线机遇。

生活的颠覆,以《破产姐妹》代表的情景喜剧为例

美版都叫兽,迷倒全球小资白领女青年

对比起《权力的游戏》、《纸牌屋》和《真探》,《破产姐妹》的存在感显得那么轻巧,作为情景喜剧的热播代表,它也不是美剧喜剧题材的最优秀剧集。有《老友记》和《生活大爆炸》美玉在前,更有《夜现场》等脱口秀节目的夹击,《破产姐妹》能在中国人观剧热单里就显得难能可贵了。

颠覆的前提:

编剧的舞台在美剧,从美国大众来的黄段子走到了中国群众中去

在中国,一部电视剧很大程度上是靠着演员的号召力才能红火起来,导致不少演员改剧本惹怒编剧的事情发生;在美国正好相反,演员的号召力自然不能忽视,大编剧的才华却是决定一部美剧是否播得长久的关键因素。不少美剧如《邪恶力量》、《识骨寻踪》等有能力播到8、9季,也有不少如《神秘圈》等刚播第一季就被腰斩,其背后的决定因素是收视率,而编剧则是影响收视率的最重要人物,因此,美剧给予了编剧们好莱坞商业大片所不能给予的发挥空间。

编剧的舞台在美剧,编剧的人才汇集在美剧,而情景喜剧的编剧则是最有才华的美剧编剧。10季的《老友记》、7季的《生活大爆炸》以及15季的《急诊室的故事》都说明了这个问题,《破产姐妹》能红遍中国不例外也是因为编剧匠心独运。它们的编剧就像是美国社会的段子收集者和创造者,将笑料、黄段子进行编辑、创作加入剧中,再通过剧的收视将段子传播到更广的范围里去,最终逗乐观众的目的就达到了。

颠覆的地方:

社会效应强,女孩心中都有个开甜品店的美梦

悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看,悲剧的毁灭远比喜剧的“重建”来得容易。在一个人们普遍愁容满面的地方,逗笑别人绝非一件容易的事情。但是,《破产姐妹》以及诸多久播不衰的轻喜剧对于好莱坞“颠覆”的意义并不在搞笑上,而是在于“陪伴”剧迷一起成长的过程。

好莱坞电影不乏经典喜剧大片,金球奖等电影奖项也为喜剧类电影设置了单独的奖项。不少好看的好莱坞动画大片,如《天才眼镜狗》亦能引起观影者的哄堂大笑,但是它们并不具备情景喜剧所特有的“陪伴感”。这种“陪伴感”既因为美剧无限制的播出年份,也因为剧中人物“接地气”的角色设置,给观众营造出一种虚假的真实。《破产姐妹》 “双姝”人物设定就是一个成功的例子。随着一季一季播出,那些便于记忆的笑料带给剧迷的愉悦是持续的,当这部剧逐渐融入到剧迷的生活里之时,两个人物角色就从MAX和Caroline变成两个“邻家女孩”的形象,像《哈利波特》主角一样,与剧迷一起成长,记录时间,创造未来。

《破产姐妹》对剧迷生活的影响不止如此,姐妹俩在剧中的恋爱经、金钱观、F奶塑造秘籍、发型教学、妆容教程……更是以“另一种鸡汤”的形式广为流传,此外,它还成为了一批城市女青年的创业启蒙。cupcake甜品店在现实生活中的林立而起,充分说明每个女孩心中都有一个开甜品店的美梦,这个梦因为这部美剧的热播而无限放大了。这也是拥有大量文化产业、开通过主题公园的《哈利-波特》很难达到的“凡人”境界。

结语

回顾2013-2014年的这一季,不止这四部美剧让人眼前一亮,《行尸走肉》保持其特有的重口味收视甚高,《汉尼拔》里老戏骨麦德斯-米科尔森的表现可圈可点,《寻》将同志题材从沉重的十字架上解脱出来,回归到衣食住行的生活本身,《亡者归来》打破传统的思维模式抓人情绪,《星恋》被称美版“来自星星的你”……故事有好有坏,但类型更加五花八门,题材让人眼花缭乱,美剧取得的成绩和对娱乐生活越来越深的影响难以忽视。

美剧和美国大片PK,就像是美国大队长的盾和雷神的锤子之间的较量,谁输谁赢难下定论。只是,当初泰坦尼克大船舶来中国的“好莱坞”,在我们的脑袋里已不再仅限于电影一种印象了。

本期主创

往期回顾

姜文的电影海报简洁、有力,与电影形成巧妙呼应。通常只需一根羽毛、一颗子弹、一个避孕套,一杆手枪、一对玉脚……就一针见血地传达出影片精髓。>>>点击阅读

张艺谋手握戛纳评委会奖,李安坐拥奥斯卡最佳导演奖。他们互相渴望对方的光环,而两人加在一起,便拼起了世界影坛大满贯。>>>点击阅读

没有哪个女星不会在红毯环节较劲,看上去她们徐徐走来淡淡微笑,走过去的时候轻轻招手还留有余香,可是为了这几分钟的得体,她们努力了太久。>>>点击阅读

有些小伙伴不服《来自星星的你》凭啥这么火,不就是一部脑残粉丝剧?持此观点者,你不懂其中的精髓。>>>点击阅读

从2010年就开始拍摄,作为2014年春节档重磅大片的《大闹天宫》特效制作上可谓华丽。据片方给出的数字,这部电影投资共计五亿、制作长达三年,可谓华语电影史上最新诞下的巨婴。>>>点击阅读