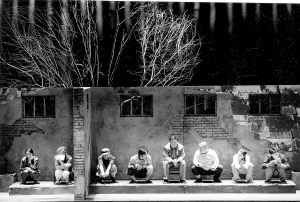

著名话剧《厕所》

点击此处查看全部娱乐图片

继2003年来沪成功举办了首届上海话剧周后,中国国家话剧院将于今秋再度来沪举办话剧周,曾在北京引起轰动的三台著名话剧《生死场》、《厕所》、《红尘》将在9月15日至25日逐一和申城观众见面。记者昨日从主办方了解到,截至目前为止,三台戏的票房都非常不错。其中由林兆华和过士行联手创作的《厕所》,去年在北京首轮演出就创造了70余万元的票房佳话,此次来沪出票仅两周就卖掉了7成,如今中低价位的票已告售罄,只剩部分高价票。

王晓鹰解读本届话剧周

原创作品

活在当下

2003年,国家话剧院把经典名剧《萨勒母姆的女巫》、《青春禁忌游戏》,以及优秀实验话剧《恋爱的犀牛》和《赵氏孤儿》带到上海。当时,王晓鹰、查明哲、孟京辉、田沁鑫四位优秀导演的四部风格迥异的作品,在一片低迷的上海演出市场掀起一阵飓风,不但震动了上海的观众,也震动了上海的话剧界。

国家话剧院副院长王晓鹰说:“作为我国唯一的国家级话剧表演艺术院团,国话汇集了一大批国内顶级的话剧舞台艺术人才和演员。从开创之初我们就坚持创造和演出高质量的话剧作品,并不断追求戏剧舞台的经典性、实验性和多样性。”

相比首届话剧周展演的四部作品,此次国话带来的三部大戏在风格上与之前有了很大的改变。对此,王晓鹰表示这并非国话刻意所为,而是带有一定的巧合:“1999年由中央实验话剧院推出的话剧《生死场》曾引起过轰动,时隔5年,它又因国家舞台艺术精品工程的评选而作为中国国家话剧院的剧目再度复排;至于《厕所》和《红尘》都是这两年的新戏。相隔两年,作品很自然在风格上呈现巨大差异,其实这也在一定程度上体现了国话作品的多样性。”王晓鹰说,“林兆华、过士行、曹其敬、查明哲、孟京辉、田沁鑫……他们虽然是不同年代的人,但都具有独特个性和艺术追求,他们的戏不论是古典还是现代、沉重还是诙谐,视角永远与众不同,并且把个性发挥到极致。”

此次的三部话剧都是原创作品,其中《红尘》和《厕所》两部戏都带有明显地域特征,弥漫着浓浓的京味。王晓鹰表示:“相对于翻排经典,原创剧目的确有很大难度。经典剧目的文本经过千锤百炼,原创作品需要艺术家对生活的开掘和塑造,并且不断对生活进行反思。至于《红尘》和《厕所》,要说是京味戏也只是因为编剧都是北京人,他们只是选择了自己熟悉的生活场景。其实这两个戏和传统的老北京戏不一样,他们更多带有实验剧的性质,融入了作者独到见解和对于人性的深刻关怀。”

《厕所》———看尽世间百态

剧情简介

故事发生在20世纪70、80、90三个年代的北京。全剧核心人物史爷,一辈子忠厚老实,兢兢业业看守厕所。青春美丽的丹丹,小偷佛爷,自由撰稿人胖子,包工头三丫儿,外交部厕所画家张老,同性恋英子,前卫的靓靓……都曾走进他的视野,而在经历了简陋的灰砖公厕,收费厕所,五星级厕所……观众也通过史爷的眼光看尽了世间百态。

《红尘》———红尘路洒辛酸泪

剧情简介

四幕话剧《红尘》以“京味”语言,跌宕起伏地展示了一个弱女子在1966年以后十几年间艰难的心路历程。“德子”媳妇曾是个不幸沦落风尘的青楼女子,新中国成立后,她过上了幸福、安详的日子。但是,在“四清”运动的诉苦会上,当她哭诉了自己的身世后,她的真话却招致了所有人的鄙夷。“文革”中,她的“窑姐”身世引来了数不清的践踏和凌辱。《红尘》以非常同情的笔调描写了这个弱女子在1966年至1979年10多年间的命运起伏,非常有历史感。

看点:人物百态

《厕所》最成功之处就是刻画了一群活生生的人物,剧中人物众多,每一个角色戏并不多,却很有分量。从他们身上,我们多多少少能看到一些熟悉的身影乃至自己。上世纪70年代,小偷佛爷老在厕所扔钱包,向上厕所的人兜售粮票、纪念章;到了80年代,佛爷练摊卖走私烟,同时还是警方的眼线;90年代,佛爷当上防盗门厂老板,非凡得意,口口声声称“要教育人防盗”。佛爷的经历,反映了改革开放过程中一些暴发户的发家史。《厕所》从小人物着手,于细微处体现中国人的情感变化。尤其值得一提的是,陶虹此次在《厕所》中要同时扮演母女俩,母亲是美丽清纯的文艺兵,女儿却是满口脏话的吸毒鬼,为了让人物形象逼真,陶虹甚至不惜自毁形象,让观众惊叹不已。

看点:京味台词

由于话剧《红尘》中有大量对北京南城胡同生活的描写,因此台词中浓郁的北京味成了该剧的最大看点。导演曹其敬表示,如果说起“京味”,北京人艺在这方面肯定是老大。这次演出《红尘》,为了能增强“老北京”的戏剧质感,她特别挑选了朱媛媛、韩童生这些土生土长的北京人作为主演,希望这些“老北京”出身的演员能使《红尘》成为国家话剧院打造的京味大戏。

看点:表演张力

《生死场》最为成功的就是开拓了一种与众不同的表演方式。通过演员粗犷放纵的肢体语言、饱满充盈的情感,以及导演简洁流畅的舞台调度等各种形式,形成了一种浓烈、狂热的戏剧姿态。

王晓鹰曾盛赞剧中独特的表演方式:“演员的表演要自然不难,偶尔粗犷也不难,难就难在要让这种粗犷自然流露出来,这需要一个过程。”说起剧组当初痛苦摸索的过程,他感动地说:“他们最早就是从东北农民画里获得的灵感,然后通过观察和模仿画上农民的架势,一点点找到感觉的。”

《生死场》———活着比死更残酷

剧情简介

“我们顽强,因为我们灾难深重;我们宏大,因为我们坚忍包容。”一个偏僻的村庄,产妇在寒冷漆黑的夜晚痛苦呻吟,而一边几个男人却麻木不堪,其中甚至有孩子父亲……《生死场》展现的是上世纪20年代东北老百姓的生存状况,日本鬼子奸杀抢夺,将人间天堂化作地狱,人们麻木地活着,繁衍种族的神圣荡然无存……剧中,田沁鑫怀着和作家萧红一样的民族反思,以及对个体生命的悲悯情怀,演绎了一段东北农村普通农民从愚昧到觉悟,直至走向抗日的人间悲喜历程。 本报记者 朱渊/文

|