顾长卫:缓慢是种奢侈 覃宏:电影是个文化事件

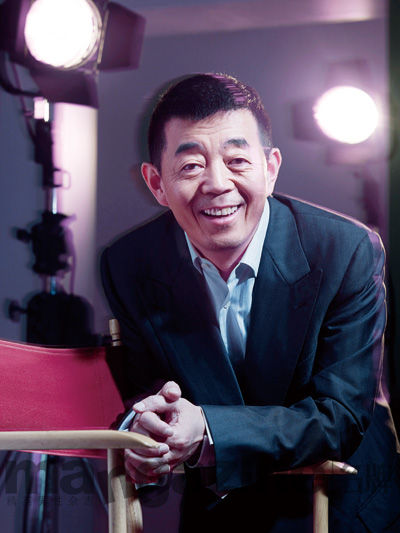

顾长卫

顾长卫

覃宏现任星美传媒集团董事局主席。2003年起,对星美集团业务进行整合、流程再造,在电影制作、发行和影院这

覃宏现任星美传媒集团董事局主席。2003年起,对星美集团业务进行整合、流程再造,在电影制作、发行和影院这

顾长卫

顾长卫

覃宏

覃宏

慢是比常规动作更优雅的节奏。当所有人都在迷恋速度和数字带来的快感,顾长卫将慢打造成一种电影中更为珍贵而奢侈的技艺。他的慢,是对时间的漠视,也是对电影的珍惜。所谓永远,就是慢到极致。

策划统筹| 张姗姗

执行| 李旭明

文| 苏阳

图| 岩熔黑

摄影助理| 安志涛 苗建

造型| 李宏

场地| 正黑视觉

服装提供| Salvatore Ferragamo Bally Prada

在内地,恐怕没有哪个影人会像顾长卫一样肯花三年多的时间去精心培育一部电影。电影对大多数人来说,更像是一种投机的艺术。大家像炒股一样来炒电影—在似控非控之间,在若即若离之际。

或许每个人都有一个专属于自己的时间刻度。追求不同,收获自然也不一样。拿时势造英雄的眼光来衡量,顾长卫的慢显得有些不合时宜。

顾长卫的慢似乎是天生的。小时候爱画画,通常一画就是十几个小时。后来上大学,在电影学院和张艺谋同班同宿舍,后者似乎更有禅心和定力,每天晚自习回到宿舍,还特别认真地看书写字。

后来他和张艺谋合作的《红高粱》、《菊豆》把他推向了世界舞台的中心。在稳坐内地摄影第一把交椅的时候,他又远赴好莱坞发展,执镜《姜饼人》、《骚乱》、《纽约的秋天》,在好莱坞似乎刚刚扎稳脚跟,却出人意料地急流勇退。且一休止,就是四年。

然后,《孔雀》和《立春》横空出世,迎来外界好评的同时,也一举斩获不少电影奖项。如今,沉寂三年的他重新出发,带着由章子怡、郭富城主演的最新电影《最爱》,闯入了大众的视野。

不关心外面的速度,只关照内心的节奏,没有禅心和定力的人,恐怕早就被时代同化掉了。万人如海一身藏,说的正是顾长卫。

最大的噱头就是这个时代。人们一方面会兴奋自己在飞,一方面又担心自己会摔下来,这是一个很矛盾的事情。

记者:1999年底,拍完陈冲的《纽约的秋天》,突然不再掌镜。那时你对外界的说法,是突然经历了自己的一段迷惘期,不知道自己该干些什么。时隔那么多年,你现在回头看,你觉得迷惘的源头是什么?

顾长卫:就是回家了呗,想先歇一阵子,调整一下自己。一方面也是因为没有遇上特别合适的电影,我自己也是突然就变得没有信心了。那时候正是世纪之交嘛,我就干脆索性给自己放个大假。

记者:是在长假里决定要做导演拍摄《孔雀》吗?

顾长卫:没有,就是呆得实在有点无聊。当摄影师也不是外界看起来那么容易的。但,怎么说呢,闲着也不容易(笑)。

记者:你是一个特别沉默木讷的人,看上去寡淡、凉薄,而实际上对朋友还是很热情的,看到好的书会买来送给朋友。你认为自己是一个什么性格的人呢?

顾长卫:我是一个喜欢一边猫着的人。一大群里面,我享受做一个观察者,而不是被关注的对象。说到底这还是个性吧。特别是有了孩子之后,看到他们身上的一些特质之后,反过来会特别理解自己,宽容自己。这是我的问题,很难去改变了,也不能因为这个去吃点什么药去治吧(笑)?

记者:你曾经说过,“我想做一个彻底的理想主义者,可是我做不到。”你还说过,“要是让我选择生活,我宁愿选择去做一次疯子,让我的生命更精彩,而不是平庸、安稳、日常。”可不可以这样理解,电影中呈现的,正是你理想主义的反射?如同《孔雀》里的张静初,如同《立春》里的蒋雯丽。

顾长卫:我理想中的理想主义者是不存在的。如果为了成全一个理想主义者,把理想变成现实的话,那么理想主义将不复存在。

记者:花三年的时候去雕刻一部电影,你难道不觉得自己就是一个理想主义者吗?

顾长卫:不是,我觉得自己太现实了。三年做一步片子还不现实?我被现实主义包围着,困惑着……总觉得自己少了一种时代所要求的精神。

记者:比如说?

顾长卫:奋斗精神。我觉得我更多的是随遇而安,太生活化,太现实了。但是我内心还是很崇尚理想主义的。

记者:但你对物质生活要求极低——据说你有很多穿了十年的鞋子、衣服?

顾长卫:好多衣服不止10年吧,我有件西装是1993年买的,现在还在穿。有些东西看起来比较舒服,但穿起来,可能还需要习惯一些时日。比如那种鞋头比较长特别尖的皮鞋,刚穿的时候,脚趾非常不习惯,觉得脚底是软的,老踩不着。这样的鞋子就不适合我。

记者:为什么想要拍《最爱》这么一个故事?

顾长卫:《最爱》围绕的就是两个人—一个男人时日不多了,仍说着:“多活一天是一天,得意一天是一天”,一个女人美丽年轻,说着:“我们结婚吧,趁活着。”

我们这个时代发展太快了,带来人们便利的同时,也会带走一些东西。比如,你一觉醒来,发现门口平整的马路已被挖开,许多胡同突然变成了一片废墟,一阵风吹过,扬起漫天尘土。你可以拒绝《2012》的耸人听闻,但你不能漠视全球各地不断上演的灾难:地震、海啸、核污染……人人自危的情境下诞生出一种末世情结,疾病与疫情只是一种比喻。

记者:《立春》和《孔雀》讲的都是人在时代的局限之下做出的突围表演,到了《最爱》,矛盾聚焦在人和热病上面,它显得更有话题感,也更有噱头。

顾长卫:我觉得最大的噱头就是这个时代。人们一方面会兴奋自己在飞,一方面又担心自己会摔下来,这是一个很矛盾的事情。如果我们身处在一个缓慢发展的时代,这种矛盾的感觉就不会这么明显。

记者:这是一部非常本土的电影,主人公要会讲方言,基于这样的人物设置,为什么还会启用郭富城这样一个香港演员呢?

顾长卫:坦率说,刚开始用他,我对他并不了解,所以很担心他的状态。但他确实是一个很有天赋、又很努力的演员。比如刚进剧组,我们希望他更瘦更结实,他于是就真的一天只吃一顿饭。中午开饭的时候,他就一个人默默地走开,因为不能眼睁睁地看着别人吃呀,那样更受刺激。我周围很多人看了电影之后,都认为这是郭富城和章子怡最好的表演作品。

记者:你希望这部片子能给人们带来什么样的思考?

顾长卫:希望能找到一些自我觉悟的东西,假如说是世界末日,我们自己该怎么取舍?我觉得不应该一味的消极和逃避,应该有你自己的态度。

覃宏 电影更是一个文化事件

在这个人人争抢话语权、企业家愈发明星化的时代,覃宏却很少出现在媒体面前——即使做慈善,他也做得悄无声响,唯恐天下知道似的。

电影是一个商品没错,但别忘了,电影更是一个文化事件,应该承载更深厚的文化底蕴。

你一定知道星美,但你不一定知道覃宏。

作为星美的当家人,他还不太习惯和别人说话的时候,面前杵着一根话筒。即便是在这一刻,他带着星美新投资的电影、顾长卫新作《最爱》踏进摄影棚,也依然显得不自在。

在这个企业家愈发明星化的时代,他低调得简直不像是一个商人了。但他不想因为自己的个性问题而去忤逆一个时代的游戏规则。

(责编: 饺子皮)