|

|

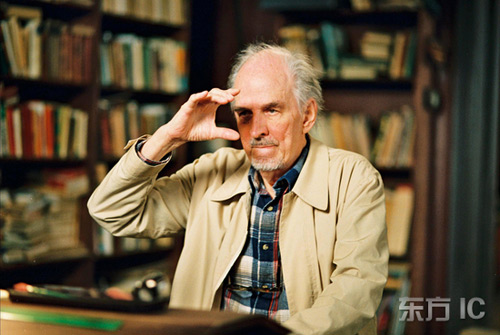

斯坦利-库布里克的导师和影响(组图)

那些影响他的人

这是《亚历山大·内夫斯基》的拍摄现场,时间是1938年的某个夏日,爱森斯坦躲在太阳伞下指点江山,上帝并不因为他是伟大的电影导师而给他送来一丝凉风,是的,他汗流浃背,不时回头与谢尔盖·普罗科菲耶夫交换意见,后者是著名作曲家,苏联人民政府重点盯防的对象,因为他的作品“过度的形式主义”。经过18年的自我放逐,普罗科菲耶夫回国,与爱森斯坦第一次合作。三年前那部“神秘主义和意识形态不清”的《白静草原》,惹得斯大林非常不快,《战舰波将金》的作者开始了他漫漫的郁郁寡欢之旅。《亚历山大·内夫斯基》是斯大林钦点爱森斯坦拍摄的电影,爱森斯坦必须以一个“革命浪漫主义”的英雄故事来证明他仍然是这个伟大国家合格的一分子。对于1938年夏日开拍的这场戏,没有人比爱森斯坦更清楚它的重要性和观赏性,干净的画面、人与人或者人与自然的对抗性构图、清晰的结构,都在俄国与德国占影片篇幅三分之一的“冰上之战”得到淋漓尽致的表达,尤其是剪辑的魔力和音乐蒙太奇的奇妙效果无不体现爱森斯坦的追求:“为什么电影追随戏剧和绘画的形式而不是语言的方法论?”

当库布里克在拍完《搏击之日》和《飞翔的牧师》两个短片之后,看到并极力推崇“冰上之战”时,我们知道,爱森斯坦对他影响决不限于《斯巴达克思》的战争段落在结构上如何巧妙借鉴“冰上之战”,《2001太空漫游》怎样完成音乐与画面的“音乐蒙太奇”,更潜移默化的影响在于,借由爱森斯坦而达致普多夫金的“蒙太奇剪辑至上论”,库布里克知道导演首先应扮演一个剪辑魔术师的角色,他说:“我认为剪辑是导演工作的继续。”对于一个正为《战舰波将金》和《伊凡雷帝》着迷的电影自学者来说,纯粹的电影语言显然无比重要,而剪辑在默片大师爱森斯坦那里被描绘成“机器装配线,它不制造产品,它像机器一样把已经完成的部件装配完成。”库布里克的朋友大卫·沃恩说,“库布里克往往只观看电影无声的部分,研究其讲述的方式,当角色开口说话时,他就转头去看报纸。”尽管他认为“爱森斯坦的电影全是风格却没有内容”,但“它们拍得如此美丽,如此电影化,他的手法才变得很重要。”对于“冰上之战”的普罗科菲耶夫配乐,他反复推敲,直到得出:“音乐的使用,乃至片头的字幕也是讲故事的一部分。”

从三部短片运用的人物面部特写,到《杀手之吻》的象征蒙太奇手法,表明库布里克导演生涯前几年泡在纽约现代艺术博物馆里作笔记的功夫没有白费,但苏联胖子对他的流毒也着实不浅,因为过于讲究语法,按保罗·邓肯的分析,使得《杀手》之前的库氏作品“暴露出一大基础薄弱点——他的电影总是故事单薄,角色单薄”,“不过库布里克此后再也没犯相同的错误,他日后的每一部作品都有着深厚的文学底蕴。”我们相信,这应归功于他接下来对伯格曼的研读。正是伯格曼的天赋让电影看上去像小说。

在49年的电光幻影中,这位被柯克·道格拉斯视为“天才的混蛋”,并不曾侃侃而谈他对某个电影人的敬仰和认知,更多的时候,我们了解究竟是谁对他的电影生涯起影响,通常也仅是借助他的只言片语,这无疑为我们进入库布里克的世界或者为他厘定万神殿里的位置,构成了障碍。从现代艺术博物馆到“古尔德与世界”影院的意大利新现实主义,反映在他那里,只是出现在这样一句话里,“我相信只有伯格曼、德·西卡和费里尼不是艺术机会主义者,他们绝非坐等一个好故事的出现,而是在电影里反复表达他们已有的观点。”

伯格曼终其一生都在探讨人与上帝的关系,或者在一个没有上帝的世界里,人类究竟要在黑暗中跋涉多久?但是作为路德教徒的伯格曼,质疑上帝的同时也向上瞻望,上帝形象的死亡与重塑之间的紧张架构了伯格曼的电影诗学和创作源泉,他说:“我们必须对上帝既爱又怕。”库布里克的冷漠目光超越了伯格曼的上帝有无的二元辩证,直接落在人类生存状态这一纯粹的现实层面上,如果有过某种超自然的存在,那也是《2001太空漫游》的茫茫宇宙,或者结尾默默注视着地球的胚胎婴儿,或者库氏本人,“他是上帝,不过自认为斯坦利·库布里克。”一则笑话如是说。

对库布里克而言,并不是上帝的缺席,导致灵魂的坍塌,人类的自我毁灭溯源于这一群体的行为,他们的无知,他们的残暴……伯格曼对上帝的“愤怒”被库布里克引申为对人的“绝望”,斯蒂芬·金认为《闪灵》的真正主角是影片的旅馆和超自然的力量,他不满意库布里克的地方恰恰是后者“从人物身上寻找恶的源头”,“无法做到让观众相信世界上有超自然的现象”,在与金的分歧中,库布里克强调,主角杰克的“妄想症与自杀性的狂躁才是影片中最邪恶的力量”。针对《发条橘》引起的争论,库布里克告诉《纽约时报》的记者:“人类并不是一种高尚的蛮人,而是不光彩的蛮人。他们缺乏理性,残忍,愚蠢……我对人类残忍而暴力的天性充满兴趣,因为它们正是人的真实肖像。在对人之天性的错误视角上,任何试图建立的社会制度都注定要失败。”

伯格曼坦言《第七封印》是对原子弹时代的恐惧反应,但存有希望,这一希望迅速在《奇爱博士》的末尾,经由一颗原子弹的爆炸而破灭,它宣告了“后末日时代”的到来,我们在《全金属外壳》中找不着上帝的痕迹,“人,在追求上帝的过程中唯一能肯定的是,将遭遇死神。”伯格曼的话完美诠释库布里克的文法,作为一名犹太人,库布里克声称自己是“无神论者”,他承认“上帝的概念是《2001太空漫游》的核心”,但它同时“不是传统的上帝形象,”他说:“我不相信任何地球上的一神论宗教,但我的确相信人能够创造一个迷人而科学的上帝定义。每个人都有自己的世界。”

约瑟夫·马蒂说伯格曼,“把最夸张的滑稽剧与最严肃的分析混杂起来,让神秘的追寻沉浸在激烈性爱的肉欲中。”可以说,库布里克的作品是对这话的天才脚注,在蘑菇云升空前,《奇爱博士》的黑色幽默弥漫全片,基本否定了《斯巴达克思》建立的一些诸如自由平等的普世价值,而在《大开眼戒》中,让人罕见的群交场面严肃性地被一种庄严祥和的氛围亲密调和着,与《发条橘》无处不在的性相得益彰。

爱森斯坦教予库布里克对待电影语言的自觉性,伯格曼让他学会经营电影坚硬的哲学内核,那么从费里尼那,库布里克看到了想象力之于一部电影的灵魂架设,更甚一步,摄影师出身的库布里克很容易在“影像巴洛克”的费里尼作品中找到共识,卡尔维诺说费里尼之所以被划入巴洛克,“是因为他不断强化摄影影像,想把漫画转为视觉。”这体现了费里尼的天才性创造,说明《八部半》的作者必须靠灵感激发创作的热情,在《卡比利亚之夜》里,灵感来自精灵朱丽叶塔·玛西娜,费里尼的电影语言与想象力在这个貌不出众的女人身上得到统一,“朱丽叶塔用她滑稽的想象力诠释卡比利亚,卡比莉亚在反常的诧异中用动作表情模仿新郎的倾诉、他的眼泪、他的绝望,妄下断语,没有恶意的嘲弄,乱七八糟的激动,不出声、赞同的鬼脸或取笑,营造出一种动人、滑稽的调子及气势,让我觉得那天晚上诞生了一个可以跟《大路》的杰尔索米拥有同样力量、共鸣和震撼力的小人物。”而库布里克就像伯格曼,没有什么样的演员会是他才情的缪斯,作品设计感较强,库布里克的想象力常常隐藏在深思熟虑中,在语言与思想之间找到平衡,精当地使得他规避了卡尔维诺称缺少朱丽叶塔·玛西娜的后期费里尼具有的那种“矫饰”。《2001太空漫游》除去瑰丽的影像外,它的文本多义使之像极了卡尔维诺的《看不见的城市》或者费里尼的《八部半》,并不是说影片可贵地具备了多类型的属性,而是就最大的可能,它哪种类型也不是,就像斯皮尔伯格说的,“它不是记录片,不是剧情片,不是科幻片”,“它探索了电影的无限可能。”“面对逻辑思考的知识分子缺乏感情的清醒,”卡尔维诺说,费里尼“提出一种属于宗教性参与宇宙奥秘的,对精神、神力的认知与之抗衡。”《2001太空漫游》当之无愧属于“对精神、神力的认知”,在这点上,库布里克从而与伯格曼、布努埃尔一起,成为费里尼形容的那种“特殊类型的观察者”。