《普罗米修斯》导演:警示我们别走得太远

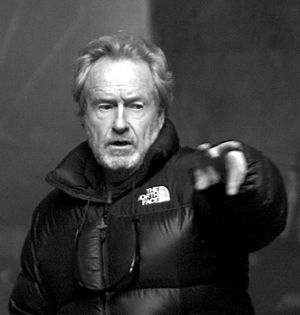

雷德利·斯科特

雷德利·斯科特

《银翼杀手》剧组制作的微缩模型。

《银翼杀手》剧组制作的微缩模型。

早报记者 蔡晓玮

雷德利·斯科特的新作《普罗米修斯》被称作鼎鼎大名的《异形》系列的前传,在整部影片中,也确实充满着异形系列的标志性元素:腐烂的头盔、破肚而出的小异形、黏液和生殖器状的生物体。但就《普罗米修斯》所追问的根本问题来说,它更像是斯科特的另一部科幻经典《银翼杀手》的延续——对造物主和被创造物的关系的诘问以及对人类永无止境的好奇心的警示。

和正在热映的《蝙蝠侠》《蜘蛛侠》不同,《普罗米修斯》绝对不是一部合家欢式的影片,它有一些门槛、承载着一些记忆。在欧美的宣传档期里,雷德利·斯科特被反复问及的是关于《异形》和新作的关联,关于其为什么在豪言“科幻片已经没有新的东西”之后又以74岁高龄、时隔30年后,重执科幻片导筒,重启《异形》系列。斯科特的回答是,2004年上映的口碑颇差的影片《异形和铁血战士》(Alien VS Predater),让他突然想到了“异形—天堂”(Alien-Paradise)的概念,想到去讲述一个信仰宗教的科学家对造物主的寻找,但又始终寻而不得甚至惹上灾祸的故事。

在北美上映期间,雷德利·斯科特接受了知名电影网站Screen Rant的访问,谈及对生物科学的忧虑和对人类寻找造物主这一行为本身的恐惧,坦承《普罗米修斯》是一部警示之作,因为“我们已经走得太远了”。同时,他也透露了制作新作惊悚感的秘诀所在和制景取代CG的省钱法则。此外,斯科特也确认,《银翼杀手》的续集正在筹备当中。

电影科技:

《异形》是个平面艺术

记者:我非常好奇,当你在1970年代拍摄《异形》《银翼杀手》的时候,你也给观众带来了对当时观众来说非常超前的科技。而现在,你拍摄《普罗米修斯》,你所需要面对的是一个如此科技泛滥的时代,你是怎么构建新片中的世界的?还有什么新的东西么?

斯科特:30多年过去,在1970年代拍摄《异形》系列的时候,是没有科技可言的。当时都是现场动作拍摄,所有的模型都装有类似的小车把手那样的装置,去推动更大的模型前进,我可以看到它们的行进,然后喊出“卡,备份”。当时拍摄的时候,有很多的烟雾和风力机,这就是当时拍摄的状况。没有什么数码轨道,没有任何类似的这一类的东西,而那些星座宇宙,是一个人拿着刷子在一块黑色的背景上画出来的。我说:“哇,这实在太美丽了。你能给我一个红色的么?”他说:“可以啊。”于是他继续画,而我拍下照片。《异形》开始是一场平面艺术工作,我只是将它们串了起来。而杰瑞·哥德史密斯的音乐让所有其他的一切都对了味。

制造惊悚:

“不需要9·11,只要一小勺生物细菌”

记者:你能谈谈你想在这部影片中呈现一个怎么样的科技图景么?因为《普罗米修斯》是《异形》的前传,但是它其中的技术要比《异形》中的先进很多。

斯科特:是的,但我对此无能为力,因为当时(拍《异形1》的时候)我并不知道,不是么?对于我们来说,《普罗米修斯》只是《异形》系列一个非常松散的前传,它们之间的关系非常松散。在《普罗米修斯》中我们试图回答那些最简单的问题,比如“到底那艘船是什么,谁坐在那个位子上”以及“到底为什么会有货仓”以及“他要去哪里”,没有人问过这些问题,所以我觉得太有趣了,难道不是么?

如果你要问我说“那么,这座飞船到底和《异形1》有什么关系”,那么我会回答“这座(巨人族的)飞船曾经是船队中的一艘,别的飞船都开走了,但这一艘上的货仓里的货物失去了控制”,因为它实际上是有其他的确定的目的地的,但由于失控,整座船体在操作过程中被毁坏了,而我们影片中的故事正是发生在(人们前往这里探索的)这座船上。影片最后带领主人公逃离这个星球的飞船是这座失控船的兄弟船,这两艘船属于同一时期,这个时期可能持续了几百年(《普罗米修斯》中的故事和《异形1》中的故事相差不到100年,也就是说两片处于同一宇宙时期中)。

除此之外,两者之间没有什么现实的关系,除了我想借《普罗米修斯》来解释到底是谁拥有这样的超能力,到底什么是超越我们想象的致命武器,以及那些可以扔到任何一个星球上的生物细菌存储罐……你知道什么是生物细菌么?如果你把一小勺放进伦敦最大的水库里,你就可以吓死我,同时也让我震惊,水库居然没有重兵把守……这也是我们做电影的方法。你不需要什么9·11事件,你只要用一小勺生物细菌,把它滴进水库,8天后,水会变得混浊颜色深沉,但这个时候水已经被送到了千家万户,上百万的人都已经喝了这种水,你会被吓死。就是这么简单。这就是那些尝试探索DNA的秘密的人正在进行的革命,就是这么可怕。你的心不会允许你接受这些,但或许这是可行的,这就是一种交易。

科幻片的根本魅力:

“警示我们别走得太远”

记者:在你的科幻影片中,你总是对人工智能和机器人表现出不一样的热情,而我们知道在你正在准备的《银翼杀手》续集中,你想要回答的一个问题就是为什么人类有资格去创造这样的人工智能。这样的问题为什么如此重要?

斯科特:我不知道。我想这个问题的源头可能是《银翼杀手》中的复制人Roy Batty。他不是一个机器,假如我把他切开,里面不是金属的。这个复制人的想法实际上来自一个学生,当时她的父亲正在帮忙做《银翼杀手》的剧本,她跟父亲说,“你们不应该把他们叫做机器人,而应该把他们称作复制人。我每天都在面对各种各样的复制。”

事实上,20年后,他们向参议院提交了复制动物的申请,申请被否决了。因为如果你可以复制动物,那么你也可以复制人类。你如果想得更加深入,你就会想到说,假如要复制一个人类,他应该从多大开始被复制,是不是我可以通过他看到所有的一切?我不想回答这样的问题,因为当然他可以。在《异形》中的机器人Ash就和Batty完全不同,Batty更加人性,而Ash则更加机械化。而且Ash这个人物的逻辑被我用在了所有的星际飞船之上——假如有一艘花费巨资建造的星际飞船,那么船上就将有这么一个代表公司利益的人,这个人是谁将会是一个秘密,这个秘密的谜底就是他是一个完美的机器人。这就是Ash的人物逻辑。

而在拍摄新片的时候,我仍然认为Ash的设定是一个非常奇妙的想法,我认为这个想法非常好。我只是想要把相同的想法——公司将在每一艘飞船上派遣一个机器人,所以当人们长年在高速星际旅行时陷入深层睡眠的时候,将有一个人守护在身边就像一个保姆一样。他对一切都了然于心,他可以看所有的资料,他可以进入图书室……他可以做一切他想做的。这就是《普罗米修斯》中的大卫(法斯宾德 饰)。

记者:这种造物者和被创造物之间的动态关系在你的影片中有三种层次的展现。包括父母和孩子、神和人以及人和人工智能,每一个被创造物都试图探寻自己的造物主,但几乎都没有什么好结果。你是否认为这样的话题是科幻电影的根本魅力所在?所以讲述这些警示我们不要超越自己的能力范畴的故事。

斯科特:对,正是如此。我们已经走得太远了,但是你不可能只是一直简单地向前走。我们现在科技如此发达,但是否我们真的比1950年代的时候生活得更好?是的,我们确实更好了。那么和1850年相比呢?无法比较。和1900年相比呢?无法从任何方式上来做比较,但是我们是否正面对越来越宏大和复杂的问题?毫无疑问是的。

记者:为什么在影片的制作上你并没有完全仰仗CG技术(Computer Graphics 电脑动画特效)?

斯科特:我们的预算正正好好,但我并没有那么多的钱来完全用CG制作,我又恰恰是一个喜欢将成本控制在预算内的人。另一方面是因为我非常享受尽自己所能地制景,这比你说“我根本不知道这个镜头应该是什么样的,我只是想要铺开一块绿幕,然后我们可以用CG在之后尝试着做些什么……”要便宜多了。这就是那些影片会严重超支的原因,他们完全没有目标。

|

|

|