警幻、可卿与秦氏的哲理关系图解

新浪娱乐讯 12月13日,美国国际日报中国版记者汪宏华在北京语言大学做了红学演讲,题目是《警幻、可卿与秦氏的哲理关系图解》。

地点:北语二教多功能厅

提要:贾宝玉在青春期到来前夕,思维获得了极大的扩展和深入,从直觉——欲望

的跳跃式,转变成了归纳——演绎往复流动的推理式。其中警幻来源于宝玉思维初期对自家“几百女孩子”的本质提炼,可卿形成于思维末期对她们的表象重构。她俩既不是神也不是人,分别象征了理性与感性两种人性元素。宝玉通过对这一基本矛盾从内到外的分解、重组,就推演出了三等、十二类的裙钗典型。其中最接近于可卿的人是秦氏,理性少而感性多。文章认为曹雪芹关于知行与思维的理论优于现代哲学。

一、儒士有真假,“一僧一道”亦有真假

《红楼梦》中神话不少,其中要数第五回“太虚幻境”的场面最宏大,情节最复杂,结构最精巧。笔者通过系统研究后发现,它就相当于一部小《红楼梦》,看懂其中的奥秘不仅有利于理解整部大《红楼梦》,而且从中可以获得曹雪芹为我们传授的天才智慧。因为太虚幻境是曹雪芹哲学体系中关于思维的全面阐发,同时,在梦前、梦后还说明了知行与思维的相互关系。他自己就是运用这一秘诀写成了他至今无人企及的梦幻之作。今天我就用时间换智慧,颤颤巍巍地向各位抽出这柄埋藏了几百年,但依旧寒光闪闪的宝剑。若有亵渎,请批评指正。

首先还是援引上一篇《从神话寓意探寻贾宝玉的人生轨迹》一文中的概念。一、书中“真”为性善;“假”为性恶。二、作者的人性论是动态平衡的四向人性论:生理层面为小善小恶,心理层面为大善大恶。四者的运动趋势是向引、斥力为零的中间位置靠近。贾宝玉是作者为验证这一人性特性及其变化规律的试验品。

然后,我们结合文本具体分析。“太虚幻境”在小说里共出现了三次。第一次是出现在甄士隐的梦中。一僧一道认为士隐是不能预知“玄机”的凡人,所以尽管他紧追不舍,还是被挡在了太虚幻境的牌坊之外。其间僧人曾提到了警幻仙子。第二次是出现在甄士隐梦醒之后。当他带着三岁的女儿上街玩完,正准备进屋时,遇到一僧一道两个大活人。僧先是耍疯癫,说要抱走英莲,未遂。随即便念出对英莲的谶语。最后,道对僧说:“你我不必同行,就此分手,各干营生去吧。三劫后,我在北邙山等你,会齐了同往太虚幻境销号。”士隐先是不相信他们,但在听到“太虚幻境”一词后改变了态度,“自忖:‘这两个人必有来历,该试一问,如今悔却晚了。’”他再次与太虚失之交臂。第三次则无遮无掩地出现在了贾宝玉的梦中。其间先后出现了警幻和可卿两位仙子。

现在要做的逻辑分析是:第一、既然僧和道在这里已说明就此分手,三劫后相会,那么为什么第二十五回“红楼梦通灵遇双真”时一僧一道又走到一起了呢?说明士隐梦里、梦外遇见的那两对僧道虽然外表相似,且都提到了太虚幻境,但并不是同一对僧道。第二、僧道的谶语“好防佳节元宵后,便是烟消火灭时”在时间上故弄玄虚、设置陷阱,就算士隐后来相信了他们,也满以为是过完一个元宵就平安了,哪里会意识到是指所有的元宵呢?所以他在第二年(或第三年)时就放松了警惕,致使英莲在五六岁时被人拐走。很显然,这些缺乏诚意的预谶和转身就走的做法完全不符合真僧道普度众生、消灾避邪的原则。他们不但没有让英莲避灾,还恶性报复致使士隐家破人亡。而就在士隐后来走途无路的时候,及时出现了一位独行的跛足道人。他似乎很熟悉士隐的遭遇,以一首《好了歌》便毫不费力地将他收于门下。这一系列可疑的行经都锁定于同一个目标——假僧道。假僧道的手段如假儒士一样,是先假借“真”的教义和谶语骗取他人的信任,再获取一己之利。还有更狠毒的手段是,先射出谶言的箭,再在它周围画靶环,人为制造预言灵验的假象,吃了原告吃被告。而假僧道最喜好的猎物就是士隐这类东郭先生,只凭直觉判断,轻信于人。实际上稍作推理就不难发现其中的差异。假僧道虽也提到了太虚幻境,但在他们心中,太虚幻境并不是纤尘不染的精神仙境,已变成了应有尽有的物质仙境。惟大富大贵的人,才有资格在此“仙寿恒昌”。比如古时埋葬王侯公卿的坟地“北邙山”,就被他们当成了太虚幻境的出入口。当然此宫中的警幻也就不是先知先觉的仙子了,变成了一位骄奢淫逸的欲望之神,她便是书中的另外一位神——可卿仙子。如果说梦里的真僧道是担心玄机被泄而将士隐拒之门外的话,那么假僧道匆匆离去就是担心自己的阴谋被戳穿,不愿接受盘问。

另外,只要稍微理解甄士隐的人就会看到,他遭人陷害并不是因为过分追求了功名、金银、娇妻、儿孙,相反,是太偏重仁、义、礼、智了。然而,士隐却认贼为师,就像他当初认贾雨村为兄一样。可见,士隐辨不清僧道儒真假的根本原因还在于认识不到自己的真假。

由于假僧道较之于假儒士更隐蔽更阴损,所以小说也顺着他们的特点作了模糊处理。只是我们读者一定要做到心中有数。书中的僧道儒形形色色,远不止真假两种,这里就不一一分析了。

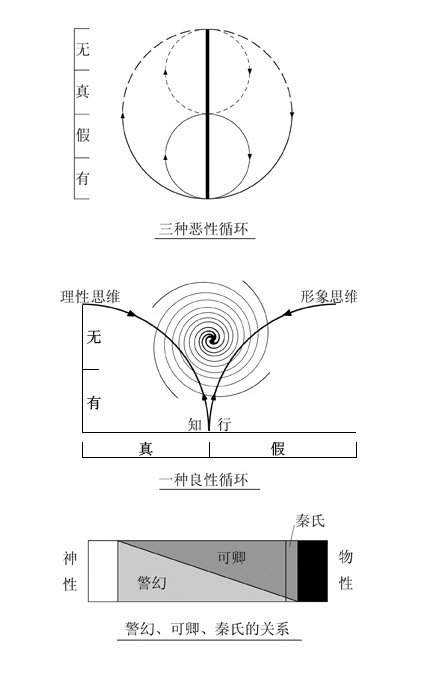

接下来要做的第三个逻辑分析是,既然像甄士隐这种“神仙一流人品”的人都不允许进入太虚幻境,那为什么贾宝玉能进去呢?原来,宝玉的太虚与真、假之太虚又都不同,是人性的太虚。在曹雪芹看来,太虚幻境并不是形而上或形而下的永恒不变的存在,而是现实世界之于人的思维的主观反映。如同镜子或者说“风月宝鉴”里的影像一样。人的视角不同,或者说世界观不同,看到的太虚幻境就不同。真、假僧道看到的太虚就好比是“风月宝鉴”的正、反两面。但小说却没有写这两个太虚,只写了一个尚未受到佛道儒思想左右,还保留着人性本色的孩子心中的太虚。曹雪芹认为宇宙没有三界,只有尘世这一界;人没有三生,只有今世今生。三界理论只能形成三种恶性循环(如图)。不仅如此,宝玉的太虚幻境比现实社会人性化的程度还要高得多,是一个没有被“浊物”男人污染的“清净女儿之境”。宝玉认为女孩子虽然没有读书、求功名的机会,但不幸中有万幸,比较完整地保存了人类社会的原生态。不像甄士隐一般的迂腐,不像贾雨村一般的浊臭。至于宝玉自己寻求则是第四种最优的良性循环。

二、宝玉梦见太虚幻境的必然性

之所以说贾宝玉的梦不是先知先觉的产物,是他人性思维的显现,正如警幻所说:“今忽与尔相逢,亦非偶然。”这里的必然性表现在三个方面。第一,他在与众多德才兼备的姐妹自由探索世事,旁收杂学的过程中,获得了很多历史规律和人生经验,具有了透过现象感悟本质的直觉能力。比如在第三回他就不但能与黛玉产生心有灵犀的感应,还一针见血地指出:“除《四书》之外,杜撰的太多。”这些可以看作是他思维之前“知”的准备。(知行属于曹雪芹四向人性中的生理实践活动,与心理的思维活动相对。它们共同构成人性之真假有无。(如图)第二,他在与众多妩媚温柔的女子民主相处、“亲昵狎亵”的过程中,练就了很强的表象审美能力。渐渐地开始不满足惟“心会”、“神通”的意淫,如视听欣赏、调脂弄粉等,连性感官也蠢蠢欲动了。这些便是他梦前“行”的准备。当知和行通过长期积累,达到一定的临界点后便会引发宝玉思维的质变,进入青春的梦境。

第三,新近一段时间,宝玉身边也悄然发生了善恶格局的变化。虽说来自于性善之家的林黛玉先入为主,获得了自上到下的欢迎,但性恶之家的薛宝钗却大有后来居上之势,“品格端方,容貌丰美,人多谓黛玉所不及”,且宝钗“行为豁达,随分从时,不比黛玉孤高自许,目下无尘,故比黛玉大得下人之心。”这种自下而上的声势必定会对宝玉造成新的冲击,诱导他留意异性的脾性美、肉体美。只见他与黛玉不再是“日则同行同坐,夜则同息同止,真是言和意顺,略无参商,”开始出现“求全之毁,不虞之隙”。终于在有一次争吵之后,宝玉一反常态,跟着大人们到名声不佳的宁国府去了。他决计暂时离开黛玉这个脆弱的泪人儿,离开荣国府性善如“水”的姑娘们,离开天天逼迫自己读书的父母,走到另一极去寻找连自己也说不清楚的快乐。果然随他所愿,宝玉在宁国府不但闻到了浓艳的梅花香,还受到了秦氏这一绝色少妇的“治酒”招待。她可是“生的袅娜纤巧,行事又温柔和平,乃重孙媳中第一个得意之人。” 对于一个情窦初开的男孩来说,哪里还能找到有比她更中意的知心姐姐呢?自然比宝钗更胆大心细。宝玉由于受到花、酒、色的三重刺激,很快就“倦怠,欲睡中觉”。其实这又是他耍的一个花招,意欲窥探绯闻笼罩的宁国府内部。

正在宝玉想入非非的时候,秦氏却先试探着引他到“上房内间”,这里贴着的都是劝人勤学苦读的画与对联。如《燃藜图》、“世事洞明皆学问,人情练达即文章。”这让原打算逃避书本,到宁国府来找乐子的宝玉很不耐烦,忙说“快出去,快出去。”秦氏不愧是情场老手,很快就摸准了宝玉的心思。只见她轻松地找了个“他能有多大呢”的借口,将叔叔引进了自己的卧室。这个卧室确实非同寻常,迎面扑来的不仅有香艳的气味和诗画,还有许多成人用品。这些东西按照当时社会的礼数,可都属于是婚前之少儿不宜。宝玉与秦氏心照不宣,看完后“含笑连说:‘这里好。’”在《红楼梦》中,曹雪芹经常采用这种将有意当无意的方式打破旧俗。他在这里实际上是借秦氏的存心教唆而歪打正着,曹雪芹的思想非常科学、前卫,现代人都很难跟上,他认为让这个年龄的孩子开开眼界是恰逢其时。包括第六回袭人的“不为越礼”亦同。顺便要解释的是,秦氏房里的摆设都只是当时淫靡人家少夫少妻常备的情调饰物,属于市卖品,取材于当时流行的“风月笔墨”,只是档次有高低。就像现代商家根据某部动画片或电影的虚构形象制造的新奇玩意儿一样,大可不必深究其历史真相。值得注意的倒是秦氏的一句话:“我这屋子大约神仙也可以住得了。”说明她信仰的神是贪图感官享乐的物欲神仙,就好比是假僧道心中的可卿仙子。关于她的本性和价值观只需要这一句话就可以判断了。不过话又说回来,尽管她在裙钗中是最“假”的一个,但从她生病之后便有了忏悔之意,且在梦里向王熙凤进善言等行为可以看出,她当初也是被男人拖下水的,属于社会的牺牲品,所以她也列在了人性之“金陵十二钗”的边缘。

从以上三个方面可以看出,宝玉的太虚幻境是在恰当的时间、恰当的地点发生的,如同实验一般,条件齐备,程序严密。而从宝玉的生理年龄和心理年龄同步发展的实验现象可以看出,他是个发育正常的少年。既不是宁荣二公担心的“痴顽”的性晚熟,也不是贾政在宝玉周岁时就断定的“将来酒色之徒”的性早熟。从英莲十二三岁被转卖,可以推算宝玉此时的年龄在十四五岁。因为贪婪的拐子只有等到女孩初潮之后,才能卖出好价钱。书中宝玉总是长不大的原因在于作者要用“童言无忌”为盾牌表达一些叛逆的言行。

三、警幻是人性中纯理性的象征,可卿是纯感性的象征

当宝玉的太虚幻境变成人性世界之后,警幻和可卿相应地也就不是神仙了。试想,假如她们还是神仙,会对宝玉百依百顺吗?会听从宁荣二公的嘱托吗?但种种迹象又表明她们也并不是人。小说对警幻的描写是“蹁跹袅娜,端的与人不同。”周身散发的都是清纯之美和聪明灵慧。宝玉对她始终是肃然起敬,即便在后来秘授儿女之事时也没动过邪念。而可卿则只有声色和脾性之美,如“鲜艳妩媚,有似乎宝钗,风流袅娜,则又如黛玉”,“柔情缱绻、软语温存”。一方面如同一个没有智性的花瓶,连简单的儿女之事都要警幻代她秘授。另一方面又是一台没有廉耻的性机器,与一个陌生人都可以“难分难解”。

我们再来看她俩的变化关系。当宝玉刚刚从秦氏这一极跳到警幻一极时,也凭直觉认为警幻是个无所不知的神仙姐姐。但他不像甄士隐似的,一根筋地索要“通灵”玄机,当宝玉被告之“尔凡眼尘躯,未便先知”后,便退而只想了解家乡的女子,“无心看别省的了”。而这些女子正是宝玉有认识基础的人,如他说“单我家里,上上下下,就有几百女孩子呢。”之后,警幻便很快顺从了他,并任由他从本质最纯真,命运最悲惨的“又副册”、“副册”转到悲中有乐的正册。这一过程不但意味着宝玉已经化被动为主动,将警幻从神坛上拉下来降格成为自己思维的随从,而且警幻理性的程度也在被宝玉逐步降低。尤其是当警幻说到宁荣二公“以声色警其痴顽”的嘱托之后,更是退到了感性之下。但是,这些感性和声色是从谁身上散发出来的呢?前面我们还看不出来,而从最后可卿显身,直到警幻“推宝玉入房,将门掩上后自去”这一转换关系表明,前面的感性都是来自于表象重构之前可卿的碎片。所谓不见其人先闻其声。也就是说,与警幻的理性构成互补关系的是可卿的感性。由于用文学手段很难表现这种互为消长的渐变关系,所以就只在最后作了短暂的转换。《红楼梦》需要读者极大程度的参与、想象,一刻也不能闲着。

原来警幻与可卿是一物之两体,是构成人性的两种基本元素——理性和感性。并且她们分别只在宝玉思维的起点和终点时达到了最高值,处于起点的警幻是来自于宝玉对自家几百女孩子清净如水的本质的提炼,终点的可卿则是来自于宝玉对几百女孩子如花似月的表象的凝聚(主要是钗黛两种类型的美)。其余中间阶段,二人则都是被消解的。也因消解而形成了鲜活的人。她俩本身则由于始终只是纯理性或纯感性的象征,所以都不能成为真实的人。

需要补充说明的是这里的理性和感性在内容上近似于儒家的天理、人欲。天理包括仁、义、礼、智等;人欲包括名、利、色、子等。但二者却有着本质的区别。一、儒家将理欲(包括直觉和欲望)都神化了,认为它们是处于人体之外的唯心的存在,二者不可调和,必须灭除一端才能成就另一端。但人性的理性和感性则必须共存,才能构成有生命有意识的人。比如,在儒家看来警幻与可卿是不共戴天的神仙与恶魔,但在宝玉的梦里则成了一娘所生的互帮互助的姐妹。二是儒家认为理欲可以无限膨胀。但理性和感性则是以人实际具有的认知水平和占有能力为限度。比如,宝玉梦中的警幻并没能先知先觉,只是为他提供了“自己家乡的封条看”。可卿也没有给宝玉无限的欲望满足,仅在“一夜情”之后便将他带到了迷津之前,“荆榛遍地,狼虎同群,迎面一道黑溪阻路,并无桥梁可通。”这就是一个正常人理性和感性的极限。

四、宝玉的思维方式大转变

那么宝玉将理性逐步解构,感性逐步重构究竟有什么实际意义呢?意义非常大。他要塑造出源于现实而又高于现实的艺术的人,并且场面要足够的庞大,个性要足够的鲜明。他是怎么做的呢?他先将理性和感性按照不同的配比化合成一个个真实的人,再按照她们理性的高低分成三个正副层次。这种层次主要是由她们的社会地位决定,因为地位越低的女子获得声色货利的机会越少。但也由于她们机会少,自由度小,所以形象不够丰满,内涵不够充实,矛盾不够突出。宝玉便重点选择了擅长琴棋书画、诗词曲赋且个性张扬的正册女子。接着,宝玉便按照人性矛盾的主次、大小将她们排列成了六组对立的人物。其顺序如判书所列:黛玉和宝钗、元春与探春、湘云与妙玉,等等。而每一组中又有一个相对的主角。最终,由这三个等级的十二钗相互交织便构成了一个色彩斑斓、熙熙攘攘的小社会。就如同是现实社会反射出的美丽虚幻的海市蜃楼。这之间宝玉现实与理念循环演进的关系是:贾宝玉自家几百女子(原型)——警幻、可卿两种人性元素——三个等级十二种类型的虚构形象——梦醒后再到身边真实、具体的金陵十二钗以及其他人中去。梦里,宝玉为了对十二钗的特征、命运做出准确的判断和预测,又用自己的人性四向将她们分割成了时空四向,即空间之内在和表象,时间之过去和未来。前面判词主要是作内在理性的比较,后面歌咏主要是作外在感性的比较。

我们对比一下,宝玉刚入睡时思维是从秦氏直接跳到警幻的,但后来从警幻到可卿则经历了漫长的中间环节。这里的区别意味着宝玉的思维方式发生了根本性的转变,不再是宁荣二公所认为的“禀性乖张,生情怪谲”的忽善忽恶了,不再是在直觉——欲望两极间非此即彼地跳跃了,转变成了以事物的本质和表象为依据,以归纳和演绎为手段的逐层推理式思维。已初步搭建起理性思维——形象思维往复流动的滑行轨道,而且整体形态呈两极低、中间高的正态分布。就是这种让当今成年人都不易理解的思维模式,在曹雪芹眼里却只属于小儿科,认为它是一个青春期的孩子就应当掌握的技能。可怜两个自视高明的硕儒——士隐与雨村,实际连个孩子的智商和情商都不及。难怪曹雪芹看他们不上眼,要将他们一个隐去,一个淡去。

宝玉的成功与其说是人性的回归,不如说是人性的进化。女子裙钗们所具有的人性只能说是被动、无奈、部分地残留下来的,但一介须眉宝玉的人性却是主动、突围、全面地争取得来的。毫无疑问,这个启蒙前就能识得几千字,十四五岁就能“杜撰”出“小红楼梦”的宝玉就是日后写作“大红楼梦”的“作者”。他“因曾历过”的那番梦幻也主要指的是这一回的太虚幻境。不过无论是虚拟作者贾宝玉还是真实作者曹雪芹,虚构人物形象都不是为了写作而写作,他们是为了让思维从现实中来,到现实中去,逐步接近真理。具体地说就是为了极大地挖掘自己的潜能和天赋,寻找实现社会长盛不衰的良方。想想二百多年过去了,像宝玉这样积极进取、不断求索的人又有几个呢?曹雪芹原本是要用宝玉复制天才,没想到他的原版也被世人打碎,让他在八十回之后“突然死亡”,变得思想宿命,颓废出家。与其说这是人性的弱点,不如说这是人性的倒退。积极看待宝玉会让我们收获更多,相信不久的将来他会在人们心中完全复活。

这里可能会有一个疑问,为什么在曹雪芹笔下是知在行之前,理性思维在形象思维之前呢?不是与现代唯物论相反吗?笔者认为这不是曹雪芹的错,是现代哲学出现了问题。曹雪芹认为知与行一样都属于人的实践活动,比如宝玉与黛玉产生一见如故的直觉之前必须先对黛玉的外表进行观察;比如宝玉与袭人“偷试”之前必须对她作“妩媚娇俏”的形象认可。而现代哲学却将本该属于实践阶段的感官认知也当成了思维,以至于造成了将整个形象思维也放在理性思维之前的错误。然后,又一错再错,将理性思维和形象思维中都存在的逻辑推理,全部当成了理性思维。须知,知行是人的生理活动,思维是人的心理活动,不仅是由人的不同器官完成,且运作方式与目标也不相同,二者不可混淆。这是一个纯哲学问题,今天就不深究了。需要提请大家注意的是,中国古代哲学关于知行与思维关系的理论要远远超乎于现代西方哲学之上。可以说正是这一优势注定了只有中国才能产生旷世奇才——曹雪芹。真理原本偏爱中国人。

五、可卿与秦氏的关系

通过以上分析,我们可以发现可卿与秦氏存在这样的区别:可卿不能成为真实的人,但秦氏是真实的人。秦氏确实是既有感性也有理性的,比如她没有继续找借口勾引宝玉,当时没有,后来也没有。不过,也正是因为她理性极少,所以只知安排丫鬟照看猫儿狗儿打架的俗事,而且从这一举动也可以看出,她当时的内心也很不平静,如同猫抓狗跳。假设宝玉主动提出要求,且身边又没有丫鬟贴身护卫,她肯定会应允,就像她曾应允公公贾珍一样。所幸宝玉的行动不再只跟着欲念走了,在做了理智和情感的综合权衡之后,他舍弃了将他带入迷津却又不能救他的可卿,也舍弃了乱伦无度的秦氏,只稍稍越礼找了袭人。这一有惊无险的举动马上就显示出了推理式思维的优越性,能够让人自我修正,持续改进,确保不偏离人性的基本轨道。

所以,我们说秦氏不是梦里的可卿,只是十二钗中最接近于可卿的人。如诗曰:“一场幽梦同谁近,千古情人独我痴。”另外作者为了区别起见,在她们的名字上也做了一些差异记号,梦中的可卿是乳名兼美、字可卿,秦氏是小名可卿。

那么警幻有没有接近于她的真实的人呢?当然也是有的。只因为时代已经进入假世,非常接近的人是不存在了,所以书中没有一个小名叫警幻的人。相对而言,从社会最底层的“又副册”中还是能找到比较接近的人,比如晴雯。她不但在判词中排在第一位,而且“心比天高”,死后成为了“花神”。宝玉在“芙蓉女儿诔”中对她的品貌评价就与第五回他对警幻的描述如出一辙。大家可以自己去比较。

至此我们可以进一步得出这样的结论:警幻与可卿就相当于第一回中的“真事”与“假语”两个相对的善恶理念,而晴雯、秦氏就相当于甄士隐与贾雨村两个真假极端的人。区别只是晴雯、可卿属于狭义的人性的范畴;士隐、雨村属于广义的社会的范畴。至于“阴阳”的范畴就更广了,为宇宙世界,如湘云说:“天地间都赋阴阳二气所生”。它们对应的极端之物就是第一回补天时的气与石。

六、自由奔放的青春主张

我们知道宁荣二公让宝玉见到可卿的初衷是“以声色警其痴顽”,希望他能用性欲之火点燃追求孔孟、经济之道的发动机,挽救“运终数尽”的家族。这也是儒家在家、国衰败时常用的教育方法。他们要求男孩一旦完成点火就立即关闭性欲,不能让精液外泄以免造成能量消耗。所以警幻说:“快休前进,作速回头要紧!”“如堕落其中,则深负我从前谆谆警戒之语矣。”然而,宝玉虽能“忙止步”于迷津之前,却没有用强力抑制自己欲望的惯性,还是本能地梦遗了。文中“只听迷津水响如雷,竟有许多夜叉海鬼将宝玉拖将下去”就是这一过程的隐喻。原来宝玉在舍弃可卿的同时还舍弃了纯理性的警幻。

让曾祖父、警幻意想不到的是,之后的贾宝玉却并没有生病或死去,反而在这次“汗如雨下”的充分勃发与宣泄之后,顺利完成了太虚幻境的全部思维,完成了从少儿到青春期的最后冲刺,开始了他新的良性循环,人性之花从此更加尽情地绽放。(作者:美国国际日报中国版记者汪宏华)

|