点击此处查看其它图片

车一直往京东方向开去,手机上显示出“河北电信欢迎您”的短信,才找到那家高尔夫球场,在那里,我见到晒得黝黑的齐秦。黄昏以前的时间,他几乎都消耗在球场上。最近几年,他的生活大致如此。

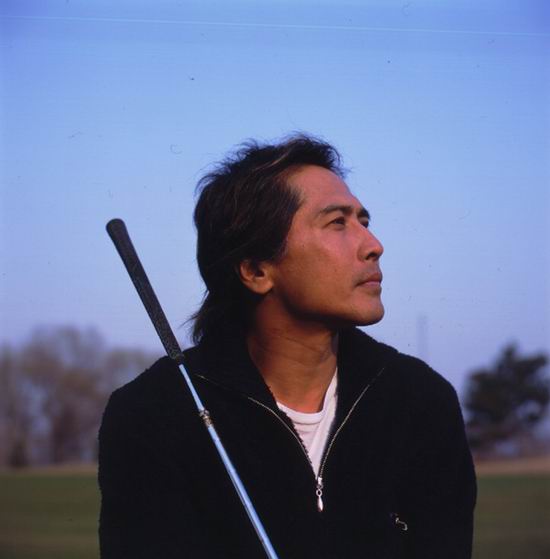

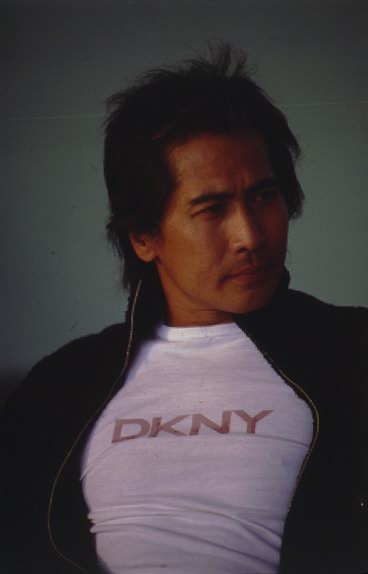

拍照时,齐秦坐在草地上望着远处,沉默不语,像一匹安静的狼。他的头总是习惯性地微微昂起,依然一身傲骨,但却不是傲气。即便已经出道20年,仍然没有一丝油滑,言语

中常常提到佛,也会毫不忌讳地谈到“感化院”、“王祖贤”。

我们的采访从球场到小花园,直至回城的车上。说再见之前的那一刻,我似乎才找到解读齐秦的钥匙。他让我帮他找到那首诗的作者,一首和鹿有关的诗。

从狼到鹿

“从过去到现在,我都没有说自己是一匹狼。《狼》那首歌是年轻时在感化院那段生活的写照。在别人眼里我们这种不良少年都是狼,他们用眼光曲解你,但是狼也有自己的生活圈和生存方式,你不去碰他,他也不会惹你。很多狼也非常善良,不得已才会走上这条路,背后一定会有很多故事和委屈,并非生来如此。所以《狼》只是表达一种被人曲解的感觉,加上我留长发、戴墨镜的缘故,后来别人就把我形象化,一直说我是狼。”

1998年,齐秦到西藏开演唱会。朋友带着他去找一个精通藏历的活佛算命,活佛对他说:“你上一辈是一头鹿,如果不好好修行的话,下一辈就是鸽子或者布谷鸟。”齐秦很害怕真的要做一只天天早起报晓的布谷鸟,但是他觉得用鹿来形容自己是最合适的。

一个偶然的机会,齐秦读到一首内地诗人的诗。“鹿哨呦呦。温柔地走近猎人的枪口,温柔地倒下,依然用温柔的眼神看着猎人。”他觉得非常震撼,比狼更有感觉,也最能代表他信了佛教以后的心情。“不能说与世无争,尽管很无奈,但依然用温柔的方式表达出来,气质非常清新,我会把它谱上曲,放到我的下一张创作专辑里。”

人总需要被某种东西指引着前行。如果说20年前指引齐秦的是身体里的少年热血和混沌一片的狂热,那么现在指引他的则是佛。“藏传佛教的门槛不是很高,不一定要吃素或者恪守什么清规戒律,有很多方法可以修行。”从《西藏生死书》中,他参透了生与死;在家里,他有一个小佛堂,每天打坐5分钟,跟自己的心灵对话。

信佛并不意味着出世,齐秦依然很努力地工作着,他甚至希望自己能唱到80岁,向Eric Clapton看齐。“我要打破50岁就一定要退休的迷局。或许那个时候头都已经秃了,但是老有老的味道。”

小哥的江湖

齐秦在家排行老幺,除了姐姐还有一个大哥叫齐鲁。所以,从出道的时候开始,身边的工作人员都叫他小哥,他觉得很亲切。就这么叫了20年,小哥也已经43岁了。

“圈子里有很多朋友爱赌博,可是我从来不赌。我不觉得演艺圈是个江湖,它不过就是一个职业,在里面认识一些志趣相投的朋友。”

20岁那年,齐秦刚刚发表了首张专辑《又见溜溜的她》,人还没怎么红便应征入伍,在台北当了3年的海军。那时候的闲暇时间很多,像他这样的文艺兵平常也不需要操练,多半时间在船上,或者到外岛表演,慰劳官兵。大家都在混日子,齐秦混日子的方法就是弹吉他、学写歌。“那时候练就了十八般武艺,可能你刚刚被打了一顿,可是上台还是得笑。”当然,更重要的还是影响了他的创作,海上的漂泊生涯让“旅行”、“港口”、“火车台”这些充满离愁别绪的字眼一再出现在他后来的作品里,而淡淡的乡愁也成了他挥不去的主题。

齐秦一直不太记得自己写过一首叫《酷》的歌,因为他自己并没有唱,而是给了歌手李亚明,今天台湾福茂唱片的老板。“刚刚出道的时候,我在台上唱歌眼睛总是会乱瞟,经常翻白眼,后来经纪人就让我戴一副墨镜,这样不会把缺点暴露出来。可是在观众眼里却成了另外一种效果,他们觉得我非常冷漠、很酷。我觉得所谓的酷也许只是一种障眼法,掩盖不想让别人看到的东西。”

看着今天那些很“酷”的叛逆偶像,齐秦会一丝丝记忆起年轻时候的自己,理解里带着担心。“开快车也是年轻时候的自己经常做的事情,可是那个时候媒体还没有现在这么发达,没有报出来。我很替他们担心,捏一把冷汗。但是,我明白他们为什么会这么做。从默默无闻到一夜成名,前后落差太大,如果心态没有调试好,有时候有窒息的感觉,反常的举动不过是一种释放。只是自己必须付出代价,任何人都没有办法替你做什么。我想他们慢慢会懂事,回头看看,一笑置之,跟我现在的心情差不多。”

半生缘“为了女性费了半生,海面做家庭。”《暗淡的月》,一张创意上让人震惊的台语翻唱专辑,在开头的《港都夜雨》中,齐秦这样唱,而这句话几乎成了他前半生的情感写照。

3月21日,北京,春分演唱会。王祖贤的影像出人意料地闪现在舞台半空的大屏幕上,透过镜头带来她的祝福,一万人清楚地听着她说出“虽然我们已经不能在一起……”

“天下没有不散的宴席。我和祖贤有十几年的感情,缘分已经非常足够。现在,这份爱升华成家人一样的亲情,对两个人都很好。当然,我对新的爱情还是非常期待,而且我是一个传统的中国男人,十五六岁就离开家读书,所以对家庭还是非常渴望,现在我非常期待建立家庭。”过去10多年不算圆满的爱情会不会成为一个阴影和障碍?他说自己对爱情的了解已经非常透彻,重新开始会更成熟、稳健。

爱情也许只是两个人的事情,但是在外人眼中,齐秦就像他的歌一样,几乎是一个柔情主义的样本。“我对女性一直非常尊重,他们在分担另外一些事情。对于自己的另外一半,一定要有温柔的态度,给她呼吸的空间和被尊重的感觉。”男人应该让女人有任性的自由,这是他曾经的爱情宣言。

除了王祖贤,齐豫是齐秦生命中不能不提的另外一个女人。“没有齐豫就没有今天的我。姐姐是我人生路上、音乐路上的导师和好朋友,一个很多面的角色。她为我额外付出了更多青春。在感化院那3年,姐姐每个礼拜都不辞辛劳,转好几趟公交车拎着日用品来看我,没有落过一个礼拜不来。那是她的大学时光,谈恋爱的年纪,同学们都出去玩了。可是她知道,如果不来看我,就会失掉这个弟弟。因为那个时候想法都很极端,整天在里面关着,随时随地有比较激烈的想法。是姐姐让我有健全的人格,不至于有被抛弃的感觉。”

最不后悔的选择

“音乐是我唯一的最不后悔的选择。”齐秦曾经这样说。

当年,为了不再向爸爸要钱,他选择在民歌餐厅唱歌,哧啦啦的铁板牛排从面前端过去的场面是他脑海中最深的印记。“发薪水的时候就觉得特别充实,另外也是为了印证别人对我的看法,吉他练得够不够熟,唱得够不够好。”

和罗大佑一样,齐秦是一代人心中的青春记忆,相比那个充满时代烙印的声音,齐秦是更私人的。“有时代色彩的作品在将来会成为历史的坐标,但是我不想把时间标记得特别清楚,这样也会少一点隔阂。”

80年代的齐秦凭着单纯的热情和直觉做音乐,乱冲乱撞。从民歌餐厅被发掘进入唱片公司,发表自己喜欢的东西,同时也被别人喜欢,他觉得很幸运。“那时候愤世嫉俗,有点小小的挫折感,带着些许灰色,但是从来没有放弃过希望,作品也都朝着这个方向创作。”

90年代,他继续经营着“虹工作室”,一度出任台湾百代唱片(EMI)总经理,在感性和理性之间煎熬了几年之后还是辞掉行政职务,回到单纯的艺人角色。90年代后期,齐秦进入上华唱片,自己的创作减少,更多通过别人的笔触刻画他。“比早期商业色彩多一点,因为老板很懂得市场,做商业音乐总是要多赚钱,尽量不要脱离市场太远。这个时期的挣扎也多一点,出唱片的时候总要考虑有几首老板喜欢,有几首自己喜欢,做着微妙的平衡。”

不可否认,除了云淡风轻的《丝路》专辑广受好评,人们对齐秦的关注渐渐不如从前。“作为艺人一定有起有落,在乐坛有一个什么样的位置我都可以接受,重要的是保持自己的态度和个人色彩。整个世界乐坛的音乐改变都很大,摇滚式微,短暂兴起的另类音乐也没落了,现在黑人音乐风行。我的音乐字典里没有太多风格和色彩的分别,好听不好听的分别。”六七十年代的民谣依然是齐秦的最爱。“那样清新脱俗的作品已经越来越少。这一两年,我会静下心来多一些旅行,进行全新的创作,让自己安心,也可以安歌迷别人的心。很久没有动笔了,应该让大家知道我自己在想什么。”他说新的创作会跟近期几张由别人操办的作品不太一样,其实,在他手中,自己不同时期创作的作品也还有将近20首从来没有发表过。

1999年,齐秦发表《世纪情歌之迷》专辑,翻唱上世纪的经典情歌,为的是“不让时间革音乐的命”。让他设想在那张唱片里加入三首自己的经典作品,他选择了《狼》、《外面的世界》和《一面湖水》。

齐秦说他的性格并不是适合舞台,躲在后台才是最过瘾的事情——因为很害臊,刚开始甚至很抗拒,不喜欢拍照、做宣传,“不是太开窍,挺蒙的。”如果不是有母亲赐予他那么纯净的嗓音,如果不是有姐姐齐豫的引领,如果不是……好像一切都是巧合,可是这个美丽的巧合竟然感动了我们20年。

“我从来不想真正去了解齐秦,从他第一次用着‘狼’的字眼时,我就知道,这种出没无常的矫捷与精锐只能在默默中拥抱人世,而不等待被触碰。”一直以来,《出没》专辑里的这段文字都是我通往齐秦的密径。没有期待在黄昏前的几个小时里能读懂一个半生沧桑的男人,尽管他的诚恳和底蕴都让我感怀。齐秦始终带着无法与人分享的拥有,那便是孤独,而孤独才是他的老友。夕阳下,在他挥起球杆的刹那,我看见了他腰际的黑色文身,那是藏在风里的无字暗语。(文/程昕明、摄影/马玉俊、摄影助理/宫元书、场地提供/华堂国际高尔夫俱乐部)

《演艺圈》独家供稿

|