|

|

醒着睡着都是梦,噩梦http://www.sina.com.cn

2007年02月01日15:40 南方周末

醒着睡着都是梦,噩梦 专访以色列作家伊戈尔·施瓦茨 □本报记者夏榆 伊戈尔·施瓦茨旅行时随身带着两样东西。 一本黑色硬壳封皮的希伯莱文《圣经》(犹太教圣经只有《旧约》),一个赭色硬牛皮缝制的矩形小包。 包很精美。打开,里边是一个银色的锡质首饰盒,但盒里放着的不是首饰,而是一块从波兰奥斯威辛集中营遗址的焚尸炉上抠下来的、硬币大小的红色石块。 施瓦茨的四位祖父母都死在奥斯威辛集中营,随着焚尸炉的火焰成为灰烬。他的父母当时还小,和成千上万的儿童一起,被关在集中营阴暗的监牢里,战后获救。 见到施瓦茨是在北京。2006年11月,中国社会科学院外文所和以色列本·古里安大学犹太和以色列文化与文学研究中心联合主办“文学与民族意识研讨会”,施瓦茨与会。 会议期间,记者对他进行了第一次访问。集中营大屠杀是施瓦茨持续20年之久的研究主题,他把奥斯威辛看成火焰,他通过文学和思想触摸这团火焰。 2006年12月11日至12日,伊朗总统艾哈迈迪·内贾德发起国际会议,来自30多个国家的70余名代表与会,其中大多数都对纳粹曾经屠杀600万犹太人的历史持否定或怀疑态度。代表中还有6名穿戴着正统犹太教徒外衣和帽子的犹太人。 今年1月26日,第61届联合国大会以协商一致的方式通过决议,谴责任何否定纳粹大屠杀历史事实的做法。决议表示“毫无保留地谴责任何否定纳粹大屠杀的做法”,“要求所有成员国毫无保留地拒绝任何全盘否定或部分否定纳粹大屠杀历史事实的做法”。 联大是在“国际大屠杀纪念日”到来前夕通过这份决议的。2005年11月1日,联合国大会决定将每年的1月27日定为“国际大屠杀纪念日”。 1月27日,“国际大屠杀纪念日”,记者通过越洋电话,再次访问施瓦茨先生。他居住在以色列北部一个叫纳威·沙洛姆的村庄,那是一个由酷爱和平者缔造的、阿拉伯人和犹太人和睦相处的模范村落。 大屠杀的火焰 记者:你旅行都要带着这块从集中营焚尸炉取来的石块吗?你怎么得到它的? 施瓦茨:从1994年开始,12年了。我这个人习惯丢东西,但是这个从来没有丢过。当时我爬到奥斯威辛一个焚尸炉的顶上,抠了一块小石头下来,以后我就随身带着。我知道,这种做法看上去不太理性。 记者:集中营大屠杀,对现在的人来讲很遥远,但你用了20年做大屠杀研究,为什么? 施瓦茨:有两个原因,首先我父母就是大屠杀的幸存者。他们都是匈牙利人,在布加勒斯特被捕。父亲先被关在波兰奥斯威辛集中营,战争快要结束时又被送往德国达豪集中营。我母亲也一样,14岁就被关到集中营里。集中营解放以后,他们结婚了。但25岁以前,我很少关注大屠杀历史,从来没看过大屠杀电影,只读过两本书也没有认真对待。在我的家里,父亲很少提集中营的事,母亲也没有说过什么大屠杀,最要命的是我也不想听,因为我们生长在一个新的国家,我们应该强悍、幸福地生活,我一点也不想听关于大屠杀的事情,对我来说那些事情非常不愉快。后来我父母去世了,他们经历的大屠杀历史我了解得就更少了。 记者:但你还是选择研究大屠杀历史,为什么? 施瓦茨:这就是我要讲的第二个理由。后来我通过间接途径,真正了解了那段历史,这个途径就是阿哈龙·阿佩费尔德,他是以色列当代最重要的作家之一,诺贝尔文学奖提名作家。我把阿佩费尔德当成自己的第二父亲,我对他的了解比对自己父亲的了解还要多。 他也是大屠杀幸存者,从集中营获救的第一天起,他就开始写大屠杀文学,反省那段地狱般的日子。我是通过研究阿佩费尔德这个作家开始真正接触大屠杀的。如果大屠杀是火焰,阿佩费尔德就是手套,我只能够通过阿佩费尔德接触火焰,我想这会让我感觉安全许多。 记者:你怎么消除对大屠杀历史的隔膜感?通常人们对历史总是不热心。 施瓦茨:我告诉你后面的变化。让我改变的是1973年的赎罪日战争。18岁时我到军队服役,参加了那次战争,我的许多朋友在战争中死去,但我们并没有打赢。在以前的战争中,以色列人很容易就战胜了阿拉伯人,但赎罪日战争基本上是失败的。这场战争让我们感受到了 二战大屠杀牺牲者的耻辱,战争结束后,大多数以色列人都觉得,自己国家非常弱小,不够强悍。虽然这次战争不像大屠杀,但我们还是经历了一场灾难。从那时起,我就不想听人说以色列民族是虚弱的,但大屠杀历史毕竟代表了一个民族的虚弱历史。再给你讲另外一个故事,那件事也促使我重新认识大屠杀。有一个叫托尼卡的摇滚歌手,他是希腊人,他的家人基本上都死在奥斯威辛。战后他在以色列建立了家庭,写了一些关于大屠杀的摇滚。把摇滚和大屠杀结合在一起,让我特别难以接受。但那些摇滚的影响确实挺大的,许多以色列年轻人都是通过他的摇滚乐了解了大屠杀。 记者:大屠杀是20世纪的中心事件,也许也是所有世纪的。但是二战以后,一直就有否定大屠杀历史的潮流,诸如大屠杀从来没有发生过、杀人者从来没有杀人、牺牲者也没有牺牲。您怎么看待这样的言论? 施瓦茨:你看着我,你想想,是我把我的祖父母杀害了吗?是我把他们放在焚尸炉里吗?是我把我的父母在儿童时期就关进集中营里吗?你看看我,你能想象得出来吗?你的问题让我很恼火,但并不是对你恼火,我理解你的工作。 如果我跟你说,二战期间,日本人在中国什么都没做,你会怎么想?你会骂我是疯子。没有大屠杀,当年关在奥斯威辛集中营的300万人哪儿去了?那些关在别的集中营里的几百万人哪儿去了?他们跳进河里游泳去了吗?这些人为什么都消失了? 记者:我去过奥斯威辛,看见过集中营的遗迹,看见过集中营死难者的记录,那是人类永久的恶魇。 施瓦茨:二战中,三分之一的犹太人被杀害,他们消失了。假如我们做一个比较,就是说三分之一的中国人被屠杀,就是说你的爷爷奶奶外公外婆都没有了,你失去了所有直系亲属……想想吧。 当时的犹太人以为自己已经融入了欧洲的文明世界,他们以为有一种所谓的“世界主义”,但后来所有的这一切都毁了。 和平之乡并不和平 记者:大屠杀给犹太民族造成巨大的精神创伤,是否也为犹太民族深植了仇恨?我们看到今天的以色列也在不断地使中东地区陷入战乱和冲突之中。 施瓦茨:这是个复杂的问题。苦难的历史会使一些以色列人对任何东西都不相信,怀疑一切,也仇恨一切。没有奥斯威辛的经历,一个人建立自己的生活就很容易。但是有了这一切以后,所有的一切都变得艰难,他们的一生都将带着这种灾难的烙印。这种经历是一场摆脱不掉的噩梦。我觉得,以色列这个国家就是生活在噩梦里的国家,没有一刻和平。噩梦,在思想里,又在现实中。 记者:在耶路撒冷有一座用圣殿废墟的石头垒起来的大墙,长52米,高19米,这座墙你们叫西墙,是犹太人祈祷的地方。我知道它还有一个名字叫“哭墙”。你能告诉我奥斯威辛和哭墙之间的联系吗? 施瓦茨:你的问题很好。奥斯威辛和哭墙之间有联系。但是我不知道这两者哪一个对我更为重要,我不知道。这个可能更个人化,我也是有宗教信仰的人,但是我和正统的犹太教人士不一样,我和上天有联系,但是不通过任何中介,我不到哭墙那里去祈祷,但是我尊重去那里祈祷的人。 记者:我想我理解你,也很尊重你,但有一个问题我还是要问。去年8月间,以色列跟黎巴嫩爆发冲突,以色列出动大批军机轰炸黎巴嫩乡村,很多平民死于轰炸。我认识的一位黎巴嫩作家亲历并见证了那次杀戮,他们悲伤,也愤怒。我想知道8月的时候,你在哪里,在做什么?你怎么看待那场灾难? 施瓦茨:我就知道你会问这个问题。好吧,你的问题让我很生气,但是我愿意回答———生气的原因不是因为你。8月的时候,我住在世界上独一无二的一个小村庄,小村庄里面有两个相互冲突的民族,但他们自愿住在一起,那个村庄有一个名字,意思就是“和平之乡”,但实际上并不和平。 以色列这个国家面积跟北京差不多,地方很小,这么小的地方还要分开。因为巴勒斯坦人有巴勒斯坦人的权利,以色列人有以色列人的权利,我赞同以谈判方式解决两边的争端。 但是巴勒斯坦人犯了许多错误,失去了许多机会,每一次谈判我们都答应他们的要求,但在最后一刻他们又改变了。我们犹太人有受难者的体验,我们让自己不再做受难者的惟一方式,就是把命运掌握在自己手里。我确实是真诚地回答你的问题。纵然我们在巴勒斯坦问题上做了许多坏事,但巴勒斯坦也有很大问题,巴勒斯坦人一直没有把握好时机——自己掌握自己命运的时机。 举一个政治上的例子,以色列建国之前,有一些党派,非常极端的那种人,敌视巴勒斯坦。但是在独立战争之后,这些人就达成共识,接受巴勒斯坦这个国家,巴勒斯坦人也想成为一个民主国家,他们有政府、有议会,什么都有,但是却没有人遵守这些民主规则。 记者:可以说得更具体一些吗?他们为什么不遵守民主规则? 施瓦茨:他们不听领袖的话。他们获得了很多资金,但什么事都不做。巴勒斯坦人为什么没有把命运掌握在自己手里?他们应该觉醒,意识到他们应该做些事情,他们应该建立国家和以色列和平相处。如果以色列做了特别可恶的事情,就一报还一报。巴勒斯坦制造人肉炸弹的那些人,采用恐怖手段建造历史,这不是英雄主义的做法,对国家是有害的。我们不想承认他们,他们也不承认我们,我们就像两个邻居,共 同居住但相互之间没有爱。记者:以色列和黎巴嫩的冲突和仇恨,你怎么看? 施瓦茨:对巴勒斯坦和巴勒斯坦人,我们确实有罪。我们拿去了他们的土地,我们应该归还,昨天就应该归还,而不是明天。但黎巴嫩,我们什么也没拿他们的,我们没有妨碍他们。但问题是,黎巴嫩住着一些人,比如真主党,比如恐怖主义者。 你真的要想一想,这不是访谈,而是我们之间的对话。你想想,现在有人居然说要把所有的犹太人都消灭光,把这个国家从地球上抹去,为什么?我们一点都没妨碍他们。如果明天早上日本人说要把所有中国人都杀光,你们会什么都不做?会束手就擒?你走在大街上,有人没有任何理由地把你的妻子抢走了,你会无动于衷吗? 伟大的作家应该是指南针 记者:犹太民族诞生了很多优秀作家、思想家,受难的体验会使犹太人更敏于思考吗? 施瓦茨:这个问题可以给每一个犹太人,不仅仅是作家、思想家。犹太人有两种迥然不同的类型,一部分人是好战的,怀疑一切;另一部分当然是占大多数,他们对苦难非常敏感,有强烈的反省意识,作家就是这大多数人中的一部分。他们一直思考以色列是不是在什么地方做错了,他们也尽量对周围的人心怀友善。但是如果有另一场灾难来临,他们就非常勇敢,具有强烈的挑战性和侵略性。这就是犹太人,超乎寻常,有点极端。 记者:阿姆斯·奥兹是你的朋友,他在中国读者中也有一定的影响,您怎么看他?英国《卫报》评论说:“奥兹具有启示性天才,能够将以色列复杂的历史融入最卑微的家庭生活中表现出来。” 施瓦茨:阿姆斯·奥兹是个伟大作家,他写了20本书了,我编过其中的5本书。我是本·古里安大学希伯来文学系主任,阿姆斯·奥兹就在那个系工作,我很难把他当作陌生人来谈。我非常喜欢阿姆斯·奥兹,他是个非常伟大的人,非常勇敢的人,非常诚实的人。我就是推荐阿姆斯·奥兹角逐诺贝尔文学奖的推荐人之一,我希望阿姆斯·奥兹能够获奖。在现阶段,谁是以色列作家最杰出的代表?阿姆斯·奥兹。他是以色列的典型代表,一方面在道义上维护自己的生存权利,另一方面,对于对方的苦难,他也非常敏锐,两者结合在一起,就是目前以色列人的感受。 记者:你说阿姆斯·奥兹是伟大的作家,你所认为的伟大作家的标准是什么? 施瓦茨:我有一个答案,可能不是一个好的答案。伟大的作家应该成为一个指南针,是他那个时代的指南针。与此同时,他还是勘探器,他能在土壤底下勘探出丰富的资源。好作家就要成为这样的东西。最重要的是,这个人就应该有一些内在的品质,他能够让你不断地探索未知事物,具有启示意义,他还能够赤身裸体到森林里,和动物、生灵们一起,观察它们,倾听它们的声音,他应该比较勇敢。最后,当然最重要的就是他要拥有上帝赐予他的才能。 记者:大屠杀文学是世界文学的一部分,很多重要作家都在表达大屠杀的主题,比如匈牙利作家、诺贝尔文学奖获得者凯尔泰斯,他就是用一生的时间表达这个主题。你觉得大屠杀的主题是必须表达的吗? 施瓦茨:凯尔泰斯对大屠杀的思考非常强硬。他以人类的普遍经验来理解大屠杀,而不是以犹太人的体验,他是世界性的。他超越了受难者的体验,把“大屠杀”的经验变成了一种艺术,这种艺术是我们再过100年都需要的。 (本文采访由钟志清女士提供翻译,在此致谢)

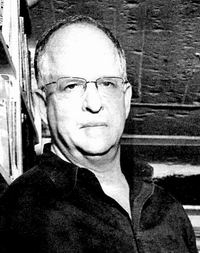

伊戈尔·施瓦茨教授,1954年生于以色列。希伯来大学文学博士。现任本·古里安大学犹太和以色列文化与文学研究中心主任和希伯来文学系主任图片由钟志清提供

布痕瓦尔德集中营,大屠杀后准备送往焚尸炉的受难者遗体本报资料图片 |