几年前采访“林肯公园”,查斯特·贝宁顿(Chester Bennington)调侃自己除了头发少了,其余皆好,“我越老越平静也越懂得照顾自己,39岁的我绝对可以秒杀23岁时的自己。”

BBC突发播报他自杀身亡的新闻副标题是一行小字:童年曾遭虐待。

BBC突发播报他自杀身亡的新闻副标题是一行小字:童年曾遭虐待。西方主流文化里,但凡一个人出事总爱拿童年创伤作解释。这个解释简单好像万灵膏药,但情况一定复杂得多。

查斯特·贝宁顿的确童年曾遭不幸,他几乎穷尽一生与黑暗情绪及毒品、酒精成瘾问题斗争。

今年五月他的好友、Soundgarden乐队主唱克里斯·康奈尔(Chris Cornell)自杀身亡后,他仍努力输出积极能量。康奈尔死后一周他连发数条推特,其中一条是:“最近创作力极佳,这周已写了六首歌,每首我都很喜欢。一切都只是刚开始。”

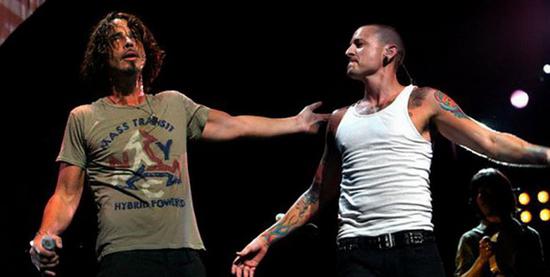

查斯特·贝宁顿与好友克里斯·康奈尔(左)

查斯特·贝宁顿与好友克里斯·康奈尔(左) 查斯特·贝宁顿今年五月在克里斯·康奈尔骨灰安葬仪式上演唱《Hallelujah》悼念好友。

查斯特·贝宁顿今年五月在克里斯·康奈尔骨灰安葬仪式上演唱《Hallelujah》悼念好友。除了最亲近的人,我们很难知道他为何会最终失败。

林肯公园出了七张录音室专辑,音乐风格几经变化。今年5月的最新作《One More Light》从音乐上来说从前的痕迹已经很淡,但主题仍高度一致。

对听者来说,贝宁顿和林肯公园从1996年出道至今所提供的精神力量都是稳定的。

他们像一座黑暗中的灯塔,灯塔残破历经风霜。它在黑暗中发光最初只是为使自己不至覆灭,渐渐聚拢船只仰赖它的光前进。

2000年,林肯公园以金属和说唱结合的首专《Hybrid Theory》横扫全球,获“21世纪最佳销量首张专辑”桂冠。“新金属”流派由《Meteora》(2003)推至巅峰,他们找到流行、金属、电子、说唱结合中的最佳点,优美、醒目、力量和狂躁并存的难题林肯公园在很年轻的时候就解决了。

“新金属”浪潮很快消退,这与流派本身的天然壁垒有关,也和领军的林肯公园不愿守旧,继续探索新的可能有很大关系。

林肯公园不是一支“伟大”的乐队,即使他们的死忠歌迷也不得不承认这一点。

他们始终探讨同一个话题,在咀嚼痛苦和释放痛苦,自控和失控,厌恶自己和正视自己,建立希望和发现虚无中沉浮。

查斯特·贝宁顿本人在与黑暗情绪和成瘾问题斗争的过程中一方面极力摆脱,写的歌每一首都在教人坚强,一方面又依赖它们,它们是他的核心,没有这些就不成贝宁顿。

他一直在做一个危险的游戏,“让自己对痛苦麻木,负面的东西通过音乐发泄掉”。有时候他成功了,“我能够把这些感觉当作写作和歌唱的对象。这些词句卖了几百万张唱片,得了两座格莱美,为我赚到很多钱。”

但他是在玩火。自我沉溺和不太成功的数次新尝试之后,林肯公园逐渐成为一张陈年标签。他们高开低走,勇气可嘉,但终于没有成为一支“伟大”的乐队。

但一支乐队在人心里留下的东西,与“伟大”与否没有关系。

林肯公园的新专辑《More Than Light》尽管评价不高,却成为乐队第六张登顶公告牌的专辑,唱片销量十万余张,美国流媒体在线播放量高达1390万次。

从少年变成中年的林肯公园歌迷对他们的感情早已由最初的喜欢到“谢谢老友一直陪伴”,他们对这支乐队的支持一如既往。

对很多国人来说,林肯公园既是说唱/金属的启蒙,打游戏时的陪伴,欧美音乐的启蒙,也是一个人拿着歌词本发现有人也和自己一样身处黑暗不被理解时的惊喜和宽慰。

林肯公园的乐队编制够大层次够丰富,说唱手麦克·信田(Mike Shinoda)和贝宁顿的两道人声是他们与主流摆出不同姿态的宣言。他们把孤独的孩子们从房间里聚拢到体育场。找到如此众多同伴时的震撼,是很多人追随林肯公园至今的原因。

查斯特·贝宁顿与麦克·信田(左)

查斯特·贝宁顿与麦克·信田(左)贝宁顿留下一个妻子,六个孩子,一队老友。当时的采访中,贝斯手大卫·菲尼克思·法雷尔(David Phoenix Farrell)这样解释摇滚对他们的意义变化:“最初摇滚是帮助人们找到自己的方式,人们通过对它的认识明白自己想成为怎样的人。对现在的我来说,摇滚比普通的东西更冒险,更生猛,更对抗。”

于贝宁顿,曾经音乐与他的悲伤旗鼓相当。中年之后,音乐渐渐成为生活中的小冒险。也许,黑暗失去势均力敌的对手,最终吞噬他。

林肯公园后期,据说信田和贝宁顿在商业上的开拓和音乐掌控方面步调不一。个中原委我们依然无法知道,但我一直记得贝宁顿说过:“我曾经无数次想过舞台上吉他和贝斯坏了怎么办,鼓架松了怎么办,拨片掉了怎么办,裤子掉了怎么办?但是和他们在一起,最后总是会有惊无险。”

现在看起来,他一生都在唱一首歌,与同一件事/同一个自己搏斗。《One More Light》中每一首歌都像他在告别,竖中指告别,绝望地告别,温柔地告别,希望犹存地告别,孤独地告别。《Battle Symphony》是他最后的战斗曲,音乐与人生最终完整一致,虽败犹荣。