|

不支持Flash

|

|

|

|

《暗恋桃花源》点燃宁波戏剧观众旺盛热情(图) (2)http://www.sina.com.cn 2008年01月28日03:52 宁波晚报

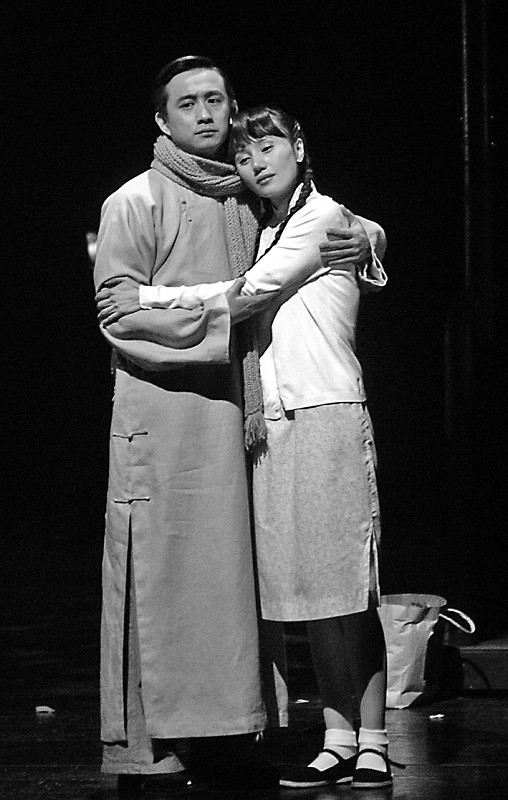

《暗恋桃花源》剧照 上世纪90年代中期,在宁波看话剧还有点难。 “宁波历来拥有扎实的传统戏曲基础,有专业团队在,演出比较连贯,观众群也就相对固定。但是类似话剧、歌舞剧等舞台演出没有专业团队,业余的也主要分布在院校。许多演出出于票房考虑,自然会放弃宁波。”何镇飚说,馋了就在家看剧本看碟片,但是那和看戏是两码事, “话剧是根据观众来创作的艺术,所以我们不用奇怪,为什么《暗恋桃花源》里能听到北斗河和东门口,这是一个互动空间。书和碟是无法给予的。”直到2000年,他在和本地一些喜欢文艺的朋友的交流中,对话剧的喜爱之情又被激活了: “《三姐妹》一剧表达了一些人生活在别处的理想主义。也可能说出了当时宁波很多年轻人的心声,话剧上演后引起很多人的共鸣!” 虽然后来剧团因为大家工作和生活的改变,没有坚持下去,但是那次短暂的组团让何镇飚看到宁波存在一大批喜爱话剧的人。 “《暗恋桃花源》票房那么火爆,就证明,十年后,当年喜爱戏剧的年轻人都有了一定的经济基础,愿意也能够掏钱买票了。相信宁波舞台演出的市场会热起来。”他认为,演出商家应该从《暗恋桃花源》的热卖中得到启示,日后可以大胆引进有思想有趣味的舞台演出。 “目前,宁波高雅演出市场还不成熟,一次演出不能光靠票房,商家投入很重要。其实通过这场戏,商家应该可以看到无论是从社会效应,还是广告效果都十分理想。” 这次看演出,何镇飚是自己买票的。 “我向来有买正版CD和DVD的习惯。我和爱人两张票花了1000多元。我买票是因为我相信赖声川(blog)能拿到我的钱,我要支持自己喜爱的导演。”同时,他认为宁波的票价不比杭州等地贵,他呼吁所有的市民,尽量自己掏钱去看戏, “大家都去买票才有好的话剧看”。 看完戏,何镇飚一回到家就在自己的博客中写下了2000多字《暗恋桃花源》的观后感。 可以上一流的演出剧目了 家里有事,在市外经贸局工作的吴学军没能去现场看《暗恋桃花源》。这让一向以“戏迷”自称的他耿耿于怀,他不得不自我安慰,还好几年前就看过这部剧的录像,知道其中的奥妙。 吴学军1996年毕业于杭州大学中文系编剧专业,是这个专业的第一届毕业生。给他们上课的不乏专家级人物,比如昆曲大家汪世瑜。 让吴学军印象深刻的是1993年去看杨小青导演的越剧《西厢记》,当时这出戏在舞台效果方面有许多突破性的尝试和创新。“《西厢记》我们都读过,但是看完那出戏,我突然开窍了:原来舞台剧和案头的剧本大不一样。当时,导演在舞台上安置了一个转台,台子一转就说明时空转换了,现场感特别强。这一下子让我对戏剧舞台艺术产生了浓厚的兴趣”。 繁体的“戏”字,就是“虚”加上“戈”,即是假装在打的意思。 “真正的戏,必须到了剧院和舞台这个特定的空间才能让人体会到”。 毕业前后,吴学军专门跑到北京看人艺的话剧。 “那时濮存昕他们正在演《鸟人》,票都卖光了,只能买加座票,半价,结果居然让我们加到了第一排前面。那个看戏的感觉真是爽啊。”后来几年,他每次去北京,都要看一场戏, “比如姜文,比如孟京辉,都是要到现场才能算看过的”。有一阵他还经常跑到上海看戏。2001年赖声川携《千禧夜,我们说相声》在上海美琪大戏院亮相,他专程赶去一睹风采;为了见识什么是真正的“多媒体剧”,他特意跑去看澳大利亚的多媒体剧;后来新排的昆曲《牡丹亭》上演,他又到上海住了一夜。他说:“为了看戏,那几年没少花钱。”

【发表评论】

不支持Flash

|