|

不支持Flash

|

|

|

|

《暗恋桃花源》点燃宁波戏剧观众旺盛热情(图) (3)http://www.sina.com.cn 2008年01月28日03:52 宁波晚报

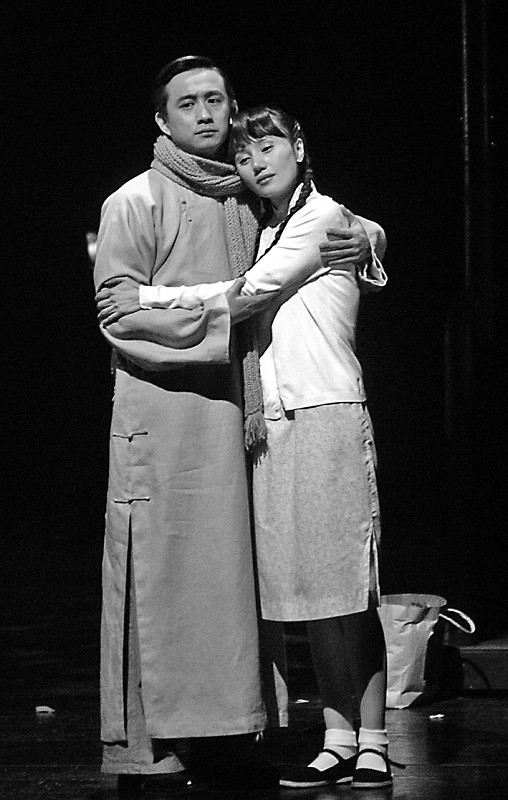

《暗恋桃花源》剧照 到宁波工作后,由于做过文化记者,吴学军看过很多舞台演出,但是他最喜欢的还是戏剧———话剧、昆曲以及新排的越剧。现在已经成为经典的甬剧《典妻》,他当时几乎是看着一场一场排练出来的,也许这已经超越了他那时的职业需要。他说:“毕竟我接触过这个专业,对于戏剧艺术有一种情结。现在虽然不是从业者,但依然还是个爱好者。” 说起宁波的戏剧演出市场,吴学军提出自己的观点: “现在大剧院造好了,可以上演一流的商业剧目了。 《暗恋桃花源》的火爆是一个成功的信号。” 以后就会有更多好戏看了 “是赖声川导的那出戏?去年在北京有演过,那看来宁波氛围不错哦。”正在英国的布里斯托(BRISTOL)读硕的李晓霞,从和朋友的MSN聊天中获悉《暗恋桃花源》上演后格外兴奋。因为以前在宁波时,她一直和朋友说,回家了都没戏看。 “在宁波没怎么看戏。家住的地方离大剧院远,那时候感觉票价也高,更重要的是不知道看什么。戏曲不懂,只好等着看话剧,可看过几场,都是情感话剧,成本很低,内容也不行,很失望。喜欢又表达不出喜欢的感觉,真有点像暗恋了。” 去年,李晓霞留学去了英国的布里斯托,在当地和伦敦都看过几次戏。 “英国这里的剧院大多没有国内的那么现代,不是很大,和逸夫差不多吧,但真的很老,而且很深,确切说是古老到整个场馆漏风,但整个氛围相当好。” 说起英国的观众,李晓霞非常感慨:“每次鼓掌更像是被情节和感情推动起来的,鼓掌时间会比较久。最感人的还是谢幕,演员由次到主一轮轮上来谢幕,掌声一直不间断,有时他们需要行很多次礼,才能让掌声平息下去。” 不知是观众造就了剧场,还是剧场引导了观众,英国的剧场很多,看戏是个很平常的事情,有些剧场在一大段时间里就演一出戏,而许多人也会看好多遍。 《妈妈咪呀》在布里斯托一演就好几个月, 《歌剧魅影( 不过,她怀疑这样的剧能否在宁波上演,“这里看的人多,然后可以维持剧场运营,如果在宁波演一场,花费高,看的人又少,这个行得通么?”不过《暗恋桃花源》的成功,让她觉得,以后宁波会吸引更多好戏来上演。本报记者赵磊/文胡龙召/摄 另一只眼 文化消费与艺术教育 在采访中,宁波大剧院的艺术总监、演出部主任胡雅晶告诉记者一个小故事:一次他邀请一个做外贸的朋友看戏剧,那个朋友听了后大笑,原来看戏剧竟然成为一件可笑和另类的事情,这多少让自己很是郁闷!但是起码说明这样的文化消费对于一些宁波市民来说真的是件陌生而遥远的事情,甚至是件非常怪异的行为!但是另一个值得比较的事例是:经常会有考上艺术学院的学生在寒暑假回到宁波时,因为看到一台心仪的大戏而自觉地买花上台去献花,以表达自己的心意。那种对艺术真正的热爱离不开教育。 其实从宁波的人均GDP来说,已经足以承担得起这样的文化消费,关键是有没有文化消费的理念。宁波的观众如果进了剧院很少有中途退场的,而且素质普遍比较高,重要的是如何把他们引进来。但是在一个商业文化过于强大的城市相对会难一些,步伐也会慢一些。然而不久前的《邓丽君(听歌)歌曲演唱会》、 《暗恋桃花源》的火爆给他们很多的信心。说明其实宁波的市场潜力还是值得期待的,而且现在在各方面的努力下文化消费的理念也逐渐有了改观。如果有一天请人看戏跟请人吃饭和去KTV唱歌那样成为常态,那才是真正让人向往的事情! 胡雅晶谈到了宁波的艺术教育怪圈。宁波学音乐的学生比例可谓非常高,但是他们的音乐素养相对却比较低,比如家长会舍得花钱去给孩子请学乐器的老师、或者送孩子去艺术学校,但是不舍得花钱买票去看音乐会和名家的演出。像上次盛中国小提琴独奏音乐会、殷承宗钢琴独奏音乐会等演出的票房就很差。说明宁波的音乐会教育还是过于商业化,过于目的性,主要以考级等为主。但是欣慰的是,一些家长已经认识到了这个问题,并正在慢慢改观。其实艺术的培养更重在孩子兴趣的培养和天赋的挖掘,就比如西欧国家的孩子从小进博物馆就如同我们的孩子从小逛公园一样。陈晓旻 记者手记 从讨票到买票 当年,先锋话剧活跃的时候,很多在大城市读书的宁波人都有幸感受过那种在小剧场看话剧的奇妙体验。舞台和观众席是那么近,演员和观众是那么近,导演就在观众群里。时间过去十年,采访中我看到当年爱看话剧的年轻人,如今已有能力掏钱买票进剧场了。这时宁波引进的舞台演出,能否满足大家的需要呢?回答当然是,不够。可是有多少人问过,为什么不够呢? 在宁波有个怪现象。一旦有演出就会有很多人去讨票。尤其当演出是以某某企业冠名的“某某之夜”,这仿佛是一个信号,告诉很多人你可以伸手向那家某某企业要票了。这合理么?当你走进麦当劳想吃汉堡包怎么办?自己掏钱买啊,那么为什么看戏要别人给你埋单,要吃免费的午餐? 买票看戏,天经地义。为什么宁波人做起来有点难。可能是城市太小、熟人太多的缘故,宁波人一般不想买票看戏,很多人习惯讨票看,我自己也是这样。 诚然,这跟舞台演出的票价高有关———至少比起传统戏曲要高很多,但是是不是跟旧的文化消费模式有关?我们的观众都被惯坏了。 但这种不良习惯必须改变,否则一旦陷入演出商和观众都想占艺术家便宜的怪圈,我们可能再也看不到下一场大戏和好戏了。这个怪圈,最后苦的还不是那些真正爱看戏的人? 我们宁波场地有大有小,规格有高有低,适合各类演出的需要,只要我们的读者从此有了良好的文化消费习惯,相信宁波就有可观的文化消费市场,也就能完善长远发展的文化产业。眼下我们要做的就是,看戏自己买票。 《暗恋桃花源》是个很好的契机。因为没有拉到赞助,演出商必须要靠票房保本,演出大多数的票都是卖的。赵 磊

【发表评论】

不支持Flash

|