崔健:还没看到一个像我这样敢跨越风格的人

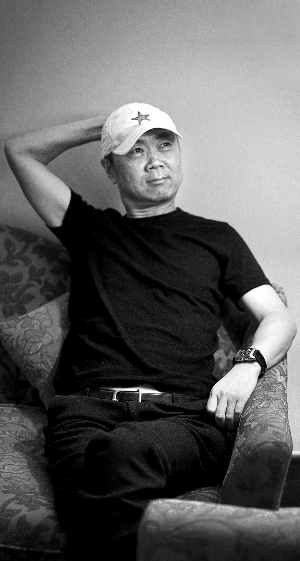

51岁的崔健依然是个夜猫子,在晚上9点接受采访。早报记者 许海峰 图

51岁的崔健依然是个夜猫子,在晚上9点接受采访。早报记者 许海峰 图早报记者 钱恋水

崔健是谁?“中国摇滚教父”的名号被叫了多年,在大部分人眼里,他的鸭舌帽和《一无所有》已经被压缩成一个符号。他被认为是一个时代的启蒙者,却自认“还没启蒙好自己,怎么启蒙别人”。二十多年来他因坚持“音乐应该永远平行于时代,而摇滚是清除沙子的方式”,而一直与时代并列行走,当年的热血观众却大都被生活打败,鬓满霜,心惹尘埃,从与崔健一起摇旗呐喊四散到天涯。

关于1986年的横空出世,崔健已经不想多谈,无非是临时套着开襟大褂、两条裤腿一脚高一脚低地跳上“让世界充满爱”的晚会舞台,以一曲《一无所有》收获无数掌声、欢呼声和口哨声。乐评人李皖[微博]曾说:“其实《一无所有》不算摇滚,它就是一首‘西北风’的情歌,但是后来被附会了太多的内容。”事实也是如此,当年的石破天惊皆因崔健在集体觉醒的年代充满力量和追问去路的姿态。“《新长征路上的摇滚》(1989)这张专辑最大的魅力,是总体上呈现的对困惑的思考。”

崔健曾经说过:“西方摇滚像洪水猛兽,中国摇滚则像一把利刃,割开时代的棉花。”尽管崔健为中国内地摇滚带来了希望,比如1994年春天魔岩公司同时推出的3张专辑——窦唯的《黑梦》、何勇的《垃圾场》以及张楚的《孤独的人是可耻的》,崔健自己亦多了一个新身份——艺术总监,并亲自物色了新一辈的摇滚乐队“子曰”。但摇滚在中国却始终未曾带来如西方席卷一代的狂潮,就连曾经掀起的浪潮也渐渐退去。

只有崔健还在坚持。2005年,专辑《给你一点颜色》出版。他依然试图在用自己的方式诠释这个时代。崔健认为好的摇滚乐有三个要素:力量、技术、内容。在内容上,他关注社会底层的弱势群体。而他无疑是充满力量的,他的乐队亦是技术最好的中国乐队之一,《给你一点颜色》包括了爵士低音贝司、自己发明的山东/唐山方言、邓丽君、青海花儿的采样、古琴和笛子、非洲节奏、摇滚箱琴等各种音乐元素。崔健在技术上的创新从未停止。

然而总是有一个“但是”。崔健就像一把硬骨头,赢得尊敬,却愈发曲高和寡。当崔健从横扫千军的英雄变成中年人怀旧的对象和一小撮人坚持追随的光亮,他依然自信满满和早报记者打赌,“如果市场完全放开,摇滚乐三年就能成为主流,你信不信?”

采访崔健的时间安排在晚上9点,据说是担心年过五十的他被重复的问题问烦,所以特地选在有夜猫子生活习性的他状态最好的时间。崔健不如想象中酷,藏在红星鸭舌帽下的脸时不时会绽放笑容。

今年的12月24日平安夜,崔健将会登上上海大舞台。这个自信“我大概是世界范围内音乐跨度最大的人”渴望着和观众交流。

坚持用自己的方式唱歌

东方早报:1980年代后期各种思潮都很活跃的时候,你有没有受到其他领域思潮的影响?

崔健:我对别人所说的活跃的记忆特别淡,可以说当时并没有觉得自己处在那么多思潮交汇的历史时期。我只是觉得一个很单一的机遇让我赶上了,也就是说我在一个需要自我表达的时期开始自我表达了。

东方早报:1986年横空出世之前想过会有怎样的影响吗?

崔健:没有时间想那么多。我们当时的音乐是西方摇滚的强行落地,只不过我们接地气接得比较踏实,《一无所有》是用了中国传统的调子与摇滚嫁接而成。大家可能会觉得是横空出世,但其实就是一个落地。

东方早报:西洋摇滚其实不是那么注重形式,但是你从1990年代开始就已经尝试电子跟Rap等元素,并且一路到现在一直在形式上探索新的元素,原因何在?

崔健:西洋摇滚也探索创新,只不过成功的只有很少数。我受西洋摇滚的影响很深,不然我也写不出那些歌。

东方早报:当时有没有可以作为你的启蒙的西洋音乐?

崔健:太多了,多到我们当时已经快失去自我了。我们一直到现在才开始控制听和受西洋音乐的影响。我一直在坚持用自己的方式唱歌,比如不用英语,甚至开始用方言,从不在任何一个形式上吊死。虽然吸取的都是他们的音乐,但是用我的方式去强行组合,做成自己的东西。

东方早报:就音乐本身来说,语言和旋律的关系是怎样的?

崔健:语言就是乐器。英语有很多复合音,比如splashed,前面四个音完了后面还有一个音,就像有节奏的乐器发出的声音一样。中文虽然是单音,但是我依然尝试通过控制节奏创造旋律感。

东方早报:既然中文的韵律感比英文差,为什么依然选择用中文?

崔健;因为我们用中文思考,如果唱英文的话,中国人听不懂,估计西方人也听不懂。

入世需要更大的力量

东方早报:你曾经说过“音乐要永远平行于时代”,也一直坚持用底层的目光注视这个时代。从艺术家的角度来说,你怎么处理单纯的审美和社会责任的关系?

崔健:这句话是西方一个专门研究流行文化的人说的,我在哪里看到了觉得很有道理才会讲。我认为确实只有音乐这一种艺术是能够通过分析它的变化来研究社会的变化。绘画是一种积累,电影在1970年代都快死了,当时电影这个形式已经快脱离时代了。现在电影又跟上了,就是因为有好莱坞制片人形式的存在。如果像法国人那样纯粹让艺术家来做,电影可能已经不存在了。我当时去牙买加旅行,发现当地人完全不看电影,只用耳朵交流。电影对很多地区的人来说是完全不必要存在的,可能只有对大城市里的人来说电影才有平行于时代存在的意义。

东方早报:为什么音乐可以?

崔健:如果没有了音乐特别是流行音乐这种形式,你会发现这个社会严重缺失了一种发声渠道。只有通过音乐才能去发泄,同时享受生活。像康德说的:“无歌便是饿。”爱音乐、听音乐的形式就是对生命的认同。

东方早报:你的很多视角都有强烈的中国传统儒家的入世思想,会不会也有出世的一面?

崔健:其实我出世的情感已经在前两张专辑(《新长征路上的摇滚》、《解决》)中表达完了。《一无所有》就完全是出世的,《假行僧》、《花房姑娘》等也都充满“走”的概念。

东方早报:后来为什么又回来了?

崔健:我从《红旗下的蛋》就开始回来了,因为入世需要更大的力量,需要更冒险,成功和失败的系数都很大。现在选择入世和我关注的东西,我的经历和知识都有关系。我觉得自己的性格里出世的东西太多了,所以需要去摆脱这些。

摇不摇滚不重要

东方早报:你觉得自己的音乐算是摇滚吗?

崔健:我觉得摇不摇滚不重要。我觉得自己的音色和演奏形式是摇滚,但是除此之外是不是摇滚对我来说已经意义不大了。

东方早报:那摇滚精神呢?

崔健:我觉得自己的音乐是自由创作,而摇滚精神在自由创作里也有。摇滚乐在某种程度上也有自己的框框,比如反hip-hop,因为摇滚不喜欢无旋律的东西。Hip-hop也不喜欢摇滚,觉得摇滚缺乏有动力的节奏。我自己两种音乐都喜欢,觉得没必要拘泥于某一种形式。

东方早报:你曾经说过“我是中国自由创作发展的缩影”,具体怎么说?

崔健:哈哈,这可能是给自己戴高帽了。主要是因为我发现自己的作品跨度非常大,比如《花房姑娘》实际就是完全不具备批判性的一首情歌。我有特别短的歌词,也有长篇大论的,还有完全没有旋律,或者一个和声作一首歌,完全靠结构的变化完成的作品。我的作品随着我对社会的观察和阅历的变化一直在变化。可以说在全世界范围内还没看到一个像我这样敢跨越风格的人。这可能是我的失败,很多人说这并不是一个对的事。

举个例子,比如《春节》这首歌批评了因为某种因素造成的人性的丧失。这首歌从内容上已经超越了摇滚乐,因为它的批判性的特点完全是hip-hop式的透彻和直白,而摇滚乐的批判通常还是带有一点诗意的。

现在来看,近期的作品和早期的《花房姑娘》、《一块红布》相比在基本立场上也已经完全不同。早期作品是“我不喜欢你,所以我一走了之”,但是《红旗下的蛋》之后是“我不喜欢你但是我也不走,是你得变,你得把东西还给我,要不就你走”。

东方早报:西方1960年代开始的摇滚浪潮有明确的反抗社会权威和肮脏的成人世界的诉求,中国的摇滚和西方的相比异同在哪里呢?

崔健:当时西方的摇滚青年们留长头发、乱性、吸毒,拒绝正常生活,以求用自己的行为摧毁所有的正常秩序。他们所创造的摇滚美学是要用和平、爱、音乐反抗资本主义、战争、贫富差距等。但是这些都是我们从书本里学到的,不是自己体会到的。放到自身就会发现中国有太多的问题需要自由表达而非简单地打破一切秩序的粗暴方式。这就变成了我自己认为的自由创作,即本土化,成为中国的摇滚。

平衡政治和艺术

东方早报:一路过来会有孤独感吗?

崔健:天堂和地狱都与时代平行,如果能进入安静的天堂,孤独也是一种美好。孤独不可怕,可怕的是丧失了独自处理信息的能力,同时也没有人陪伴你。

东方早报:站在舞台上的时候下面的观众对你来说是什么样的存在?

崔健:现在每场音乐会我都会让姑娘们上来跟我一起跳舞,我都想让她们尝尝上台的滋味。

东方早报:为什么是姑娘?

崔健:因为歌词唱的是姑娘啊,而且小伙子上台会比较危险。

东方早报:所以说你在舞台上其实是渴望交流的?

崔健:是。我在台上废话很多的,当然跟废话连篇的相比还是少多了。演员和创作者的区别在于演员得上台,在舞台上的瞬间让观众获取到最多的信息是我的责任。

东方早报:这种观点是否妥协了一点,感觉你应该是很酷地往台上一站只以创作者的身份出现而非演员。

崔健:那是假的。我告诉你,不跟观众交流、讨厌观众那都是装的。只要上台就希望观众有反应,真牛的话就不会上台。我承认用酷的形式能获得观众的喜爱,但是内心还是想让观众接受。音乐是一个人的,音乐会就不是,观众也是组成部分。

东方早报:更大范围的交流比如通过媒体和社会的交流呢?

崔健:曾经媒体问过让我不舒服的问题以致我不愿意跟他们交流。但是当话匣子打开之后我发现还是渴望通过媒体、通过文字让大众接受我们。当时在香港我拨开麦跑了,因为他们问的全是政治问题,而当时我没准备离开这个国家,那些问题我没法回答。我一直希望回答文化上的问题。政治是一条河上的船,文化才是水。

东方早报:怎么看待政治和艺术?

崔健:政治和艺术是一个平衡的概念。我的音乐里两种元素都有,但是当失去可控的平衡之后我会本能地想找回平衡。这和勇敢没什么关系。

东方早报:看乐评、新闻,或者问周围的朋友对崔健的音乐怎么看,大家都会说“他的精神、他的尝试值得尊敬”,后面却总是会跟一个“但是”。大众审美是否和你的期待有出入?你对大众审美怎么看?

崔健:选择音乐就像选择恋人,各花入各眼。你在理论上再怎么牛逼,老百姓不接受就是不接受。音乐伟大的地方也在这里,即它没有强加于人的权力。我只想说一点,你说的这些人也不代表大众。有很多人认为接受主流媒体轰炸的那些人叫大众,而摇滚乐是不受主流待见的,在挤压下摇滚乐能生存本身就很不容易了。现在的环境是具象思维,不具备认为批评是建设性的这种抽象思维。在这种环境下艺术的自由性已经丧失大半了。销售率则只关注销售量和点击率。但是如果完全放开来公平竞争的话,我敢打赌摇滚乐三年就能成为主流。