|

不支持Flash

|

|

|

周星驰二十年进化论:狂欢化的电影美学(附图)http://www.sina.com.cn 2008年01月27日17:32 新浪娱乐

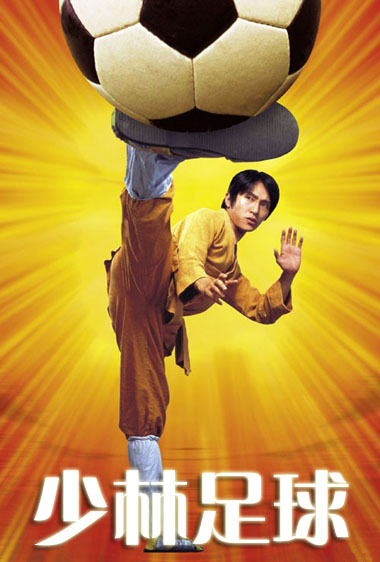

《少林足球》曾以一种草莽的自信取得香港影史最高票房纪录 周星驰( 从周星驰电影中配角的变化也可以看出,初级阶段时老一代明星到同时代艺人、再到独辟蹊径选择。最初与周星驰配戏的演员,多是前辈为主,最明显的就是李修贤、万梓良,以及为张彻入电影行40周年的致敬电影《龙蛇争霸》,姜大卫、午马、陈观泰等出演,周星驰是少见的后来人。在其他电影中,萧芳芳、梁家仁、钟镇涛(听歌)、李连杰( 周星驰似乎有一种科学拜物教和广场情结,他的电影中的场景和人情,制造一种乌托邦,宣泄或者替代观众不可能实现的一些梦想,电影最大的功能就在于制造梦幻。周星驰和刘镇伟、王晶( 《大话西游》后,周星驰电影被回溯性地指认为是后现代人的精神乳汁,他本人也坦然认可这种解读,并加以主动性“哺乳”。进入新千年后,周星驰只拍摄了三部电影。《少林足球》曾以一种草莽的自信取得香港影史最高票房纪录,《功夫》的精神跳板无疑是李小龙和功夫,《长江七号》是家庭、外星人和农民工。在我看来,这三部电影最重要的特点是依旧保持了周星驰一贯的电影美学:狂欢化。小丑和英雄集于一身的先行性设计,是周星驰最有力的美学武器,同时也限制了他的视野。《喜剧之王》是他最后一次尝试普通叙事的电影,从此以后周星驰成为概念的主人和奴隶,他一定要先寻找好可以附着的概念,才能展开他的内容。 狂欢化使热情奔放创意无限成为可能,周星驰往往会选择狂欢节上小丑的角色来扮演,山贼至尊宝如此,宋世杰/包龙星如此,《少林足球》和《功夫》里的两版阿星依然如此。狂欢化的小丑,最高原则是笑,包容一切荒诞和离奇,否定一切神圣和理性,一根筋似的往前冲,泡妞、敛财、刻薄、追求、憧憬,都在这笑中实现,笑与被笑都无所谓,有所谓的是小丑最终会变成英雄。周星驰从1980年代末期无数的电影人中,走到今天的地位,可以庄严,可以狂欢,本身便是一个正在进行中的传奇。 要狂欢,就需要一个舞台。至尊宝有一个上下五百年肆意转换的月光宝盒,邪典状师有衙门大堂,《少林足球》是足球场,《功夫》则是猪笼城寨,这些舞台使现实、历史、经典退后成为飘渺的背景,周星驰自如地鼓捣自己的世界,颠覆、夸饰、戏仿、反讽,荒唐之余,有一种粗砺的真诚,我就是自己,我愿意怎么搞就怎么搞,去他妈的教条与传统。狂欢首先要坐低,甚至于趴在地上。小丑并不负担世俗社会对英雄的寄予,然而周星驰总能够通过转化/置换出英雄来,这只能说明周星驰内心深处依然有一种深邃的英雄情结。小人物最后的升华/加冕在一定程度上满足了周星驰对自己的要求,但是从美学上讲丧失了狂欢节本应有的落寞。周星驰至今尚没有一部电影做到小丑最后还是小丑,从没有来到哪里去,一切过程都如同一场梦一样,《大话西游》曾经无限可能地接近了这一目标,然而前两部票房的受挫使得第三部遥遥有期到2005年的《情癫大圣》,但是再也不会是当年的那个故事和情怀。 周星驰和狂欢节结合的另外两大特点,就是言辞粗俗和女性地位的缺失。粗鄙的谩骂、无耻的诋毁、动辄就提下半身器官和排泄物,随意问候他人母亲,民间语言是周星驰电影语言里最具有生命力的部分,九十年代初期的周星驰电影是民间语言在银幕上疯狂滋生的时代,充分显示了旺盛的生命力,并且在事实上改变了中国语文。

声明:新浪网独家稿件,转载请注明出处。

【发表评论】

不支持Flash

|

||||