评论:《悲惨世界》树导演智慧样板

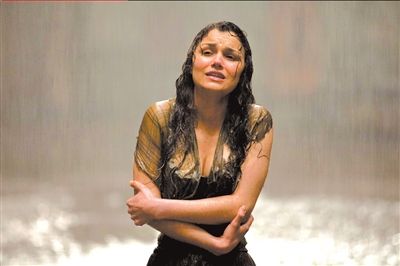

安妮-海瑟薇

安妮-海瑟薇

《悲惨世界》剧照

《悲惨世界》剧照

《悲惨世界》显然并不是院线看好的摇钱树,但如果有机会我肯定再看几次。对于这样一部史诗级的作品,你不能把它当成纯粹的音乐剧来看,也不能把它当成一般意义上的电影。把音乐剧搬上银幕是一件困难的事情,但是汤姆·霍伯做到了,而且做得很成功。

把音乐剧搬上大银幕的困难在于从舞台表现到镜头演绎的跨度会让音乐剧独特的精彩大打折扣,又或者让影片显得不伦不类。完成这样一个挑战必须思考,舞台表演的优势是什么?电影镜头的优势又是什么?假如我们关注的只是两种不同的艺术形式如何转换,那困惑是必然的。但是导演显然抓住了更本质的东西,那就是无论用哪种形式,你根本想去表达的是什么?抓住了这个本质,就无所谓以什么形式来呈现了。更妙的是导演居然做到了把舞台剧和电影的优点嫁接在一起,扬长避短。

尽管所有人都称赞安妮·海瑟薇和休·杰克曼等人的精湛演技,但我真的更欣赏导演的才华。电影有着比舞台更加宽广的空间,舞台剧中抽象的场景到了电影中必须细致入微,置景稍有疏忽,观影感受必将大打折扣,所以再魔幻的电影都会强调“真实感”。但是过于“真实”的画面很可能会让眼球抢走耳朵,更糟糕的则是眼球遮挡了心灵。但导演非常聪明地把镜头作为辅助手段来推动音乐剧更擅长的内心表达,超出不少观众的预期。

霍伯很清楚唱功其实是电影演员的短板。电影演员即便唱得再好,与专业音乐剧表演者的差距也难以消弭。于是霍伯竟然采用了同期录音的方式,而不是对口型搞成一部超级MV,这胆量、这气魄、这智慧都非常人可比。因此,演员就把表演的优势一起带出来了——歌唱固然诠释心灵,表演难道就不能吗?于是音乐剧与电影的形式差异削弱了,却共同集中于直击心灵,这才是这部《悲惨世界》成功的不二法门。

比如影片中芳汀悲惨境遇内心挣扎的桥段,比如沙威自尽前内心交战的唱段,再比如片尾充满阳光与希冀的场景,都是经典的攻心之作。如果说芳汀的《I Dreamed aDream》是一个悲情泪点,那么街头《DoYouHearthePeopleSing》则是一个大气磅礴的激动泪点。至于冉阿让辞世前内心的独白令人百感交集,更是不遑多让。电影的镜头语言是舞台剧无法比拟的优势,配合音乐和剧情发展的推波助澜,把原著的神性演绎得淋漓尽致。

所以本片最令人感动的既不是演员精彩的表演,不是震撼的外景和细致入微的服装、化妆,也不是细腻的油画感的画面,而是对人物心灵的阐释,对信仰、信念,对生命、生活态度和爱情的呈现。如果不是因为有这样的精神轴心,再唯美的设计到最后也都会流于形式,难免成为华丽的画皮。

对于接受这部文学名著的观众而言,这部影片实在是值得反复观赏。对于更加关注商业目标的院线而言,即便排片有限,给个舒服的时段还是必要的。

(吴亚滨)