《狂舞派》:你需要感受一下青春

狂舞派

狂舞派

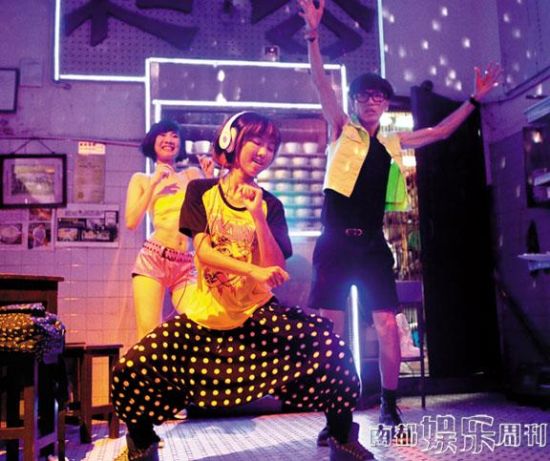

剧照

剧照

华语电影圈的青春片,好像一说就是台湾小清新,当然早些年陆台两地皆有写实主义与价值碰撞,港式青春则多半与下半身有关,比如《记得蜜桃成熟时》或者《AV》?那么眼下这部《狂舞派》是什么片,街舞片?青春片?也许可理解为一部街舞版的《打擂台》或《激战》,当然,后两者也可以说是中坑老坑们的青春片。其实街舞也好,功夫也好,格斗也好,年龄无分老嫩,人生最无可比拟的,莫过于你还有一股“唔化”的精神,如果还幽默好玩、不教条紧绷,那你就真的青春无敌了。此片去年已在香港上映过,口碑和评分早已能参看网络,最近终于能在广东省内上映,带着金像奖六个奖项提名,档期选在颁奖前一个多月,是它的幸运,也是有缘得见之人的幸运。

采写_本刊记者 叶晓萍

关键词1 单纯

鉴于如今“诚意”已是个贬义词,至少是个质量不行的暗语,所以不妨换个说法:《狂舞派》是很单纯的。主题单纯,价值观单纯,它毫无野心,它不弯很直,但不代表它傻。片子只说了很简单的一件事,跳舞。随之展开的校园故事固然精彩,有小年轻几角关系的小爱恨情仇,有从街头跳到工业大厦跳到天台、令人血脉贲张的街舞场面,有与街舞之快映成趣的太极之慢……但好在片子没有一铺开就忘了本,女主阿花受伤后流着泪说:“我每天起床第一件事,就是想着跳舞,挤巴士、地铁时想着跳舞,逛街看到镜子也想跳舞,人家唱K我就跳K……”男主柒良则说,其他人跳舞都chok得要死,而阿花则是连手脚都像是在笑,这才叫“型到爆”。跳舞还真只是一个载体,成长的困惑、人事的冲突、比赛的输赢也是载体,到底是一种“唔化”的执着,它指向个人价值实现的快乐,一个基本又终极的议题。

关键词2 血性

有人说《狂舞派》的标签应该是“港味”,其实关于“港味”的释义,几乎可以是一千个哈姆雷特的百家讲坛:《古惑仔》是港味,《桃姐》也是港味,杜琪峰是港味,岸西也是港味。也有人认为这是武侠小说套路来拍的一部片子:成长遇挫,被强大的敌人激发,变得强大,完成成长。《狂舞派》的单纯,让它的能量显得很集中,片子和女主都是凭着一股血气往前走,其他年轻演员们焕发出的神采也令人动容,尤其是当本色演出的美籍越南裔舞者Tommy Guns质问阿花:“为了跳舞你能去到几尽?”每当此时,银幕上下所有人都受到当头棒喝。而有些青春片之所以不见“青春”,原因也很可能在于此,执迷于欲念的美化包装,没有一点血性,谈何青春?对了,片中有个大彩蛋就是黄贯中,别忘了他除了上过《我是歌手》,是朱茵老公,还是Beyond的一员,相信他的出现还真不是闲着没事。

关键词3 幽默

女主颜卓灵负责大无畏的青春精神,男主则主要负责睿智幽默。来自演艺学院的蔡瀚亿,片中饰演柒良,形神俱似周星驰电影里的人物,但他的夸张并不过火、面谱化,在无厘头怪咖与有内涵的过气古惑仔的层层展开,极具说服力,而在冷幽默与真挚感情之间也游刃有余,该角色的演绎与设置都很好地平衡了一般热血青春片很容易落入的廉价窠臼。此外,很多对白、桥段的设计、节奏,富于港式幽默的娱乐性,也是一大观影乐趣。

关键词4 工整

虽然是一部注定喧嚣、热血的青春片,旨在与人在电影院里分享一回撒手追梦的精神,但《狂舞派》是拥抱观众的。开篇的阿花独白,连场的街舞,音乐节奏的满溢,人物关系和情节有章法地层层铺开,镜头运动的精彩,街舞大赛舞台设计的讨喜,当然还有看似很致敬式的环节,比如深夜九如坊大树下的红气球,比如柒良很港产的人物形象……都处处可见导演黄修平的谦虚和用心良苦。《狂舞派》就像一个有想法又能自控的小孩,他选好了自己喜欢的跑道上,然后狂奔,人畜无害。唯一的槽点是:片名和海报真的不出彩。拜托了,下次一定要先声夺人地告诉不明真相的路人重点,请让别人看到你有多好。

一个小圈子民调

什么样的青春片里才有真正的青春

去年《致青春》上映前后,众声喧哗,记得有个偏激得很对的观点“中国人没有青春”,——其实还好,中国人没有青春,中国人还有青春片。其实陆港台各有青春片派系源流,但就看近年三地青春片代表,如果以《狂舞派》、《致青春》、《那些年,我们一起追的女孩》为选项,本刊试着在24位相关文化从业者或影迷中抽样调查,“我最喜爱的青春片三选一”。

参与投票

柏晓莲(专栏作家)、罗袆英(电影研究员)、藤井谦(专栏作家)、Sean Cheung(流行文化写手)、能能(娱乐记者)、NANA(影视记者)、文白(杂志编辑)、许思鉴(影视记者)、King(文字工作者)、Mi(文员)、抖森嫂(家庭主妇)、Tomas(银行从业员)、Sunny(杂志编辑)、鲁西西(电影杂志记者)、Canto(杂志记者)、Karry(编辑)、哈子(美术编辑)、贤儿(零售业者)、E夫人(比阿尼)、甘美(学校辅导员)、郑渠(电影从业者)、翁子光(影评人、导演)、ben(电影编辑)、Doinel(电影公司高层)

投票结果

投票结果本刊分析

《那些年》大热胜出并不意外,“《狂舞派》很不错,但更喜欢《那些年》,后者相对精致很多。台湾是两岸三地拍摄这种类型最纯熟的地区,《蓝色大门》《阳阳》都是其中的翘楚。”影评专栏作者藤井谦说。某官方机构电影研究员罗祎英,这次虽然投了《狂舞派》一票,但她表示深受台湾新电影青春片影响:“好像说我认识新电影是从青春片开始也不为过吧,新电影往后的台湾青春片,关心的话题自我确认的比重会多一些,像《蓝色大门》。”她认为新电影时期青春片有整体观念,比如对已然式微父权的叛逆、城乡差异、校园管制等,而日本、欧美的青春片则相对没有这样的整体感。而南方网电影记者NANA支持《狂舞派》的理由,是该片有香港生活气息,接地气而不说教,融入太极元素,阐发人生哲学唤起观众共鸣,是很多青春片没有做到的。

也有人对任何一个地区的青春片都不买账,流行文化写手Sean Cheung表示只对Wes Anderson印象深刻,喜欢他的《穿越大吉岭》和《月升王国》。而专栏作家柏小莲更直接:“我喜欢三观正逼格高的青春片,不喜欢一味残忍或一直傻闹的。《怦然心动》就很对我的胃口。”

你心目中的青春片是什么样子的?

Sean Cheung:有趣、柔和、言之有物

能能:精气神、干净、有趣

许思鉴:冲动、纯洁、活力

King:疯、无情、傻

Mi:回忆、青葱、疯狂

罗祎英:个人共鸣、集体记忆

藤井谦:言之有物、不无病呻吟

抖森嫂:图书馆、cosplay、动漫

柏小莲:自然、上进、有思考

Sunny:人不能太老太丑、剧情不能太烂、共鸣

鲁西西:残酷、奇想、快感

Canto:荷尔蒙、多角恋、美女俊男

甘美:校园、轻松、希望

郑渠:真实的梦幻、感伤的欢喜、熟悉又远离

翁子光:欢喜、躁动、敢拍、质感

本刊总结

先有青春片,还是先有青春?

告诉别人一个简单的好东西真的好,从来比褒贬一件繁复物事吃力不讨好得多。正如某些极简主义品牌从来不打广告,目标受众在熙攘的大街上仍能循着气味般找到它,但没有体验过真善美的人,如何费尽唇舌让他相信真善美?普遍没有青春的中国年轻人,如何分享青春的能量与喜悦先?

我们没有青春。我们的主流是《甄嬛传》、《雍正王朝》之类,计算事理更计算人性的成功学。我们也放下姿态一窝蜂花痴《来自星星的你》,以伪科幻代入玛丽苏的逻辑,以奢华品位藐视了山寨。如是又一季大众狂欢,冲上云霄然后放眼望去,深深浅浅的仍然是欲望,肉身沉重,与年龄无关。我们有青春吗?大半个世纪前张爱玲就说过,都市人往往先读到爱情小说,然后才知道爱。我们则往往是先看了青春片,然后才学到了青春,我们对青春与其说是经验,还不如说是来自青春片的误解。

或许模仿、参照也不是问题,有没有靠谱的模仿、参照对象才是问题。曾经第六代导演们的地下青春,中坑们即使在当年观影时,也不过唏嘘往事只能回味。尴尬的犹在当下,比如暴发户YY体,和自以为是咆哮型,才是我们这时代的主流,在一个利益分配完成的走投无路格局下,用镜头上的物质和滥情调配成廉价的止痛剂,计算着性价比真高的同时,这里愈发没有青春。现实里,大千世界里,青春是不一样的,幼稚也好热血也好残酷也好,它简单轻盈,令人喜恶分明,连可争议的点都没有。它漏洞百出,但它有一股劲,通常不讨人嫌,甚至还令人羡慕。借用某运动品牌老slogan,青春也就是just do it。

《狂舞派》,小成本,没明星,连导演都是“新人”,他们情意恳切又不失骄矜地跑遍了香港和外埠的试映和谢票场次,反响不俗而绵长,号称零差评。我们曾在《新一代“纯港片”的独立风景》专题里“慷慨”了些篇幅作评介、访谈,如今它终于在广东省内上映,但在动辄举国的市场和文化里,它实在是太小,太小。在理智与情感之间拉扯良久,而那些闪亮的碎片又浮现眼前,音乐和镜头构成的节奏,年轻演员的神采,还有那种困惑与撒手之间的张力……让人多少感觉值得(再)去趟电影院,大银幕下,黑暗之中,看内心可再泛起某些久违的冲动,问问自己:为了____你能去到几尽?

我们可能已不再青春,但我们承认青春的合法性。