红线女:从未老去的传奇 振兴粤剧不言退

红线女早年剧照。

红线女早年剧照。

红线女和马师曾早年珍贵剧照。

红线女和马师曾早年珍贵剧照。

011年5月,红线女在指导蒋文端排练《山乡风云》。

011年5月,红线女在指导蒋文端排练《山乡风云》。

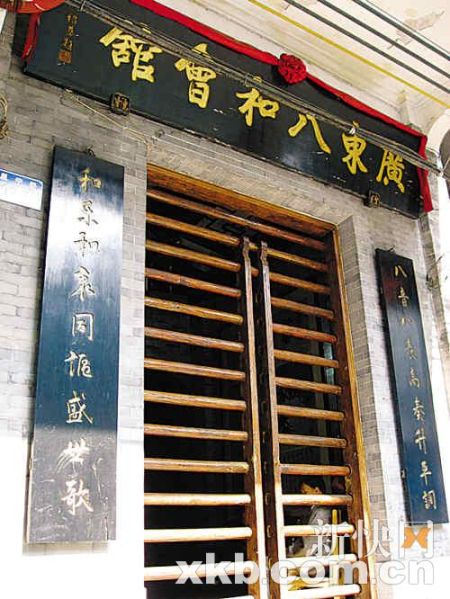

“粤剧祖屋”八和会馆,是最早的粤剧艺人的行会。

“粤剧祖屋”八和会馆,是最早的粤剧艺人的行会。

新快报记者 陈煜堃

她是风华绝代的一代名伶,她还是红极一时的电影明星,她更开辟了粤剧表演的崭新时代……她就是红线女,中国艺坛公认的一个传奇。凭借近百部电影和两百多台剧目中的出色表现,红线女不仅赢得了联合国颁发的杰出艺人奖和表演艺术奖,更成为中国现存数百个地方剧种中为在世演员建立艺术中心的唯一一人。

就在2010年岁末联合国教科文组织人类非物质文化遗产——粤剧中国保护中心成立仪式上,已经86岁高龄的红线女更是主动登台献唱其经典曲目《荔枝颂》。“粤剧要有支强大的创作团队,好把我们的文化瑰宝发扬光大!”从红线女身上,你无法看到一丝“美人迟暮”,鹤发童颜的她总能保持着一颗年轻的心,据悉她如今还常常去自己的艺术中心上班或在重要场合登台亮嗓。无疑,她那单薄的身躯依然扛着粤剧的前途兴衰,“我活一天,就要为‘南国红豆’继续贡献力量。对粤剧,我是一往情深,直教生死相许啊。”

战乱中随舅母学戏

生于广州的红线女,原名邝健廉。由于她的外祖父、舅舅、舅母都是粤剧名伶,所以从小对粤剧耳濡目染,“小时候,我被母亲抱着去广州海珠剧场、太平剧场、乐善剧场看戏,没钱就坐三楼,那是当时最差的位置。”1937年,日军侵略的战火蔓延至广州,父亲生意破产,红线女也没书念了,家里甚至揭不开锅。“母亲不顾父亲的反对,把我带到了香港,让我跟舅母何芙莲学戏,那时我才12岁。”最初艺名叫小燕红的她,学戏没多久香港也沦陷了,于是随舅母又辗转抵达广州湾,在靓少佳、靓少凤等粤剧大师的指点下,锋芒渐露。

后来,她借用唐代传奇侠盗红线的故事,改艺名为红线女。就在那个时候,红线女认识了粤剧大师马师曾,并加入马师曾组建的太平剧团,渐渐学会了拉腔、偷气,最终形成了让戏迷津津乐道的“马调红腔”。

艺术上追求真善美

从1946年定居香港到1955年返回广州,这10年是红线女艺术上最辉煌的时期。当时香港兴起一种粤语歌唱电影,用唱曲取代对白,红线女也因此受邀走上银幕,于是有了《慈母泪》、《大地》等80多部电影伴随着她的名字家喻户晓。

更难得的是,红线女并不甘心牺牲艺术来迎合电影公司的商业制作,自掏腰包组建了真善美剧团,与马师曾、薛觉先等合演了《蝴蝶夫人》、《清宫恨史》等经典剧目。“我历来坚信,戏剧创作离不开真善美。凡是观众喝彩、拥护的戏,必然是演员所演的角色人物性格鲜明突出,是爱是憎,都会给观众有力的感动。角色没有生命,单凭唱工与做手来获致共鸣是不可能的。”后来,红线女又组建了红星粤剧团,领衔演出粤剧现代戏《珠江泪》和《一代天骄》、《王昭君》、《蝴蝶夫人》等,博采众长、脱颖创新,把粤剧的旦角唱腔发展到了一个崭新阶段。

振兴粤剧永不言退

因十年浩劫,红线女曾离开舞台十三年又三个月。“那时每次开会都要唱歌。我们不能唱,但我内心在唱。养鸡时没人看见,我就抓紧机会练功。喂鸡时吊几声嗓、打雷时喊几大嗓。即使身居仅4平方米的陋室,也不忘练身段、摆舞姿、走台步、跑圆场。”后来红线女坦言,那时对自己充满了信心,“我坚信自己以后还会演戏,所以我一直很乐观,面对种种辱骂和艰苦,总是能够一笑置之。”

早在1996年,她就在政府的支持下成立了“红线女艺术中心”,并亲力亲为将之建设成收藏、展示、传播红派艺术的殿堂,粤剧艺术探索、创新的阵地及海内外艺术交流、联谊的沙龙。不久之前被中国戏剧家协会授予了“终生成就奖”的红线女,曾再次说起:“我永远记得毛泽东主席曾写信鼓励我,要成为劳动人民的红线女。我要竭尽所能,为人民服务、为人民献艺。所以,我还要进步,还要努力。”

传承人:红线女

现年87岁的红线女从艺近70年,发自传统而擅于创新,广采博引而不变其宗,艺术风格鲜明,不仅在舞台和银幕上塑造了众多栩栩如生的艺术形象,更自成一派,将剧旦角声腔的表现力量提高到前所未有的高度,开创了粤剧史上一个具有里程碑意义的代表流派之一“红腔”。

红线女1938年即师从舅母何芙莲学戏,初起艺名小燕红;1942年改用“红线女”艺名;1952年在香港组建真善美剧团;1955年返回广州,参加广东粤剧团;1998年“红线女艺术中心”落成;2001年被美国纽约州授予“2001年度最杰出艺术家”;2002年广东省人民政府授予“粤剧艺术杰出贡献奖”;2010年获得白玉兰戏剧表演艺术终身成就奖。

【粤曲名片】

渊源——

粤剧,又称“大戏”或者“广府大戏”,源自南戏,自明朝嘉靖年间开始在佛山出现,是糅合唱做念打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等的地方戏曲艺术。由于广府人的先祖来自不同地域,所以粤剧的发展也受到戈阳腔、昆腔、汉剧、微剧、秦腔等多个剧种的滋润与影响,取各家之长,自成风格:既与传统的戏曲文化一脉相承,又具有浓郁的岭南文化特色。最初,粤剧演出的语言是中原音韵,又称为戏棚官话,到了清末知识分子为方便宣扬革命而把演唱语言改为粤语。如今,粤剧剧目已多达11000多个,堪称世界之最。

作为中国最先走向世界的剧种,同时也是世界上流传最广的地方剧种。2006年,粤剧入选第一批国家级非物质文化遗产名录;2009年,粤剧更获联合国教科文组织肯定,被选入人类非物质文化遗产名录。

唱腔——

粤剧唱腔以梆子、二黄的板腔体为主,曲牌体为辅,同时保留了南音、粤讴、木鱼、龙舟、板眼等广东民间腔调。后随名家冒起,各自钻研粤剧并发展自己的唱腔,比如薛觉先的“薛腔”,潇洒典雅,韵味醇浓;马师曾的“马腔”,半唱半白,生鬼通俗;小明星的“星腔”,感情细腻,低回宛转;罗家宝的“虾腔”则真假嗓结合,清新悦耳;红线女的“红腔”,以甜、脆、圆、润、娇为特色;新马师曾的“新马腔”、何非凡的“凡腔”、芳艳芬的“芳腔”、陈笑风的“风腔”等。

(“探访广州非物质文化遗产传承人”系列报道到此结束,特别鸣谢广州非遗保护中心的支持与协助。)