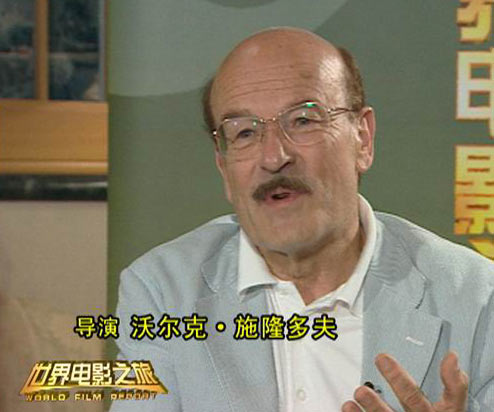

施隆多夫

点击此处查看全部娱乐图片

8月13日晚18:30

CCTV-6《世界电影之旅》带与德国电影大师施隆多夫面对面

聚焦施隆多夫

观众朋友们大家好,今天做客我们《世界电影之旅》的是德国电影大师施隆多夫,也许您对他还有些陌生,但是要说起那部技惊四座的《铁皮鼓》您一定记忆犹新,让我们一起走进施隆多夫的电影世界。

1979年施隆多夫的杰作《铁皮鼓》,不负众望与另一部伟大的电影《现代启示录》一起获得了戛纳电影节金棕榈奖,并在1980年获奥斯卡最佳外语影片奖。影片通过一个不愿意长大的孩子的故事对德国历史及现实进行了强有力的批判。

《世》:第一次看到《铁皮鼓》这部电影,我简直惊呆了。因为这是我看到过的最特别的电影。还有那个饰演奥斯卡的小男孩,您是怎见么找到他的?对于年龄那么小的一个孩子,表演真是太困难了。

施隆多夫:那就像是梦幻一样,我只能说这全都是小说给予我的灵感。在小说中,她总是在谈论小矮人。于是我就到那些在欧洲巡演的马戏团里,我去找真正的小矮人,后来我的一位朋友说:“这是一部什么电影啊?有人会对一个小矮人感兴趣吗?”我说:“那不是问题的所在。”当然小矮人本身并不是我想拍的,我想拍的是我们心中的那颗童心。说到这儿,我突然就有了主意。是啊,我只要拍一个孩子就可以了,我需要的是找到一个很特别的孩子。后来一次偶然的机会,我遇到了当时拍《丧失名誉的卡塔琳娜·布鲁姆》的演员海恩斯伯奈特。他的儿子长得很慢,那个男孩已经11岁了,但是看起来却只有6岁的个头和电影里的角色相差无几。因此我总有一种感觉,这个可爱的孩子是为了得到这个角色而不再长大的。因为他总是很嫉妒他的爸爸是个演员。当我见到这个男孩,向他讲述了整个故事,并告诉他,他将出演这个,拥有一只小锡鼓,拒绝长大,而且有超常能力。每次尖叫时,玻璃都会碎掉的角色时,当时才十岁的他跑回家对爸爸说:“爸爸,我得到了一个你从来没有演过也永远没有机会演的角色”

《世》:我很好奇,当奥斯卡尖叫时,玻璃都会碎掉。您当时是怎么拍这些镜头的,很有动感,但在那是您是怎么做到的?

施隆多夫:很简单的。我们没有用电脑特技,大部分时候当他尖叫的时候,灯光就那么亮着,剧务就冲着那灯开一枪,灯就碎了。有时还有一些爆炸什么的,这些都很简单。因为这是个孩子的故事,而在孩子们的想象中,每件事情都有童话的色彩,我只是想把整部电影都用,古老童话的手法去讲述我们用孩子们才有的简单的意象来拍,而不是成人的。因此我们对技术的要求也很简单。

《世》:我感觉您讲述的事情,并非发生在现实生活中,这与您最新的作品差别很大。充满了想象。我想真正的灵或许感来自于我们都想永远留在童年的渴望而作为一个三岁的孩子,最大的好处就是,他在全力成长的同时不需要承担责任,这就是电影中所凝聚的东西。

1962年德国的26位热爱电影的青年人充满激情地向世界发布了《奥伯豪森宣言》这就是改写了电影史的新德国电影运动,为已陷入谷底的德国电影业注入了新的活力。

《世》:60年代的时候,您和其他电影人掀起了新的一股浪潮。

施隆多夫:60年代并不是因为我们,而是那个时代,我们与那个时代一起在思考。

作为德国新浪潮电影的代表人物,施隆多夫、赫尔佐格、法斯宾德、文德斯被称为新德国电影的四杰。1966年,施隆多夫的处女作《青年特尔勒斯》预示了新德国电影的觉醒”,影片编剧是他后来的妻子和主要合作人玛格雷特·冯·特洛塔。两人的合作成就了德国影坛的一段佳话。

《世》:另一部电影也同样吸引了我,是那部冯·特洛塔扮演苏菲的电影。

施隆多夫:没错。那部电影叫《死刑》。

《世》:是的。那是一部很有冲击力的电影。我觉得它与您和特洛塔的个性非常吻合。

施隆多夫:我在巴黎上学的时候就读过的,之后我和玛格丽特度过了十五年的婚姻生活。我们是很好的一对儿,但有时也会有激烈冲突。因此我当时就利用了这部小说来处理我们之间的关系。这部电影就像是我为她画的肖像,并不是小说中的那个人物,而是真正的玛格莉特·冯·特洛塔。如果有人问她是谁,我就会告诉他看看电影中的那个人吧,那就是她。这就像是当我们饰演其他人的时候,我们更多的是在演自己,并试图演好自己。这与她的激进和脆弱都紧密相连,我的意思是她会努力通过角色使自己的灵魂发光。

相比施隆多夫的其它作品,《死刑》以一种完全不同的面貌出现。这部电影更忠实于原小说,施隆多夫的干净利落掩盖了原著中有关人物矛盾心理的诸多内容,冷静简洁但绝不简单。

《世》:她是怎么看您的这部电影的呢?

施隆多夫:她还是喜欢的,因为这是她作为演员演的最后一部电影了。之后她就做了导演,就再也不想演角色了。或许这就是她作为一个演员想留给大家的印象吧。

《世》:那你们之间的关系呢?

施隆多夫:后来我们就由于某种原因分开了。二十年过去了,现在我们是很好的朋友和工作伙伴。有时我也来制作她的电影,但是在一张床上睡着两个导演恐怕不会长久。

《世》:您太幽默了。真意外,我还以为您是一位严肃的德国人。那部影片展现了您前妻的绝佳的状态,她真是一个极好的演员。

施隆多夫:当然。是她让我意识到了,自己的行为男人和女人之间的问题。永远也解决不完太多的电影都是这个主题。每对夫妇都要自己解决这些问题,这就是为什么墙在电影中一直作为背景。而真正的墙其实存在于夫妻之间,男人和女人之间。

1967年随着施隆多夫的第二部作品《剧烈的争吵》的成功,他同美国哥伦比亚公司签订了6年的合同,开始转向拍摄历史题材的影片。在此期间他把阿瑟·米勒的百老汇名剧《推销员之死》搬上了银幕。这部经典剧作曾在北京人艺上演了20多年。

《世》:您在美国居住了一段时间,您与像哥伦比亚这样的公司签过约吗?

施隆多夫:《推销员之死》是我在美国工作的开始。我很喜欢那儿,在美国居住

远比在那里工作更吸引我。那里的居住环境很好,人们很善于交往,生活也比在欧洲要简单。那里的人很乐观,而欧洲人总是很沉闷。但是我从来没有为好莱坞拍过电影,他们只看了看我,就说:“这个人太难懂了。”

《推销员之死》讲述的是小推销员威利·洛曼因年老体衰被老板辞退,深受打击,两个儿子一事无成,也使他十分懊恼,最后为了使家庭获得一笔人寿保险费,他不得已而在深夜驾车出外撞车身亡。剧中威利期盼自己和儿子出人头地的欲望、迫不得已而自杀以此换取保险费等深刻描写都使得这部作品成为了20世纪最感人的戏剧剧本。

《世》:当我看到那部电影时,我觉得您把它彻底德国化了。

施隆多夫:它是一出戏剧,我第一次接触到这个本子,它全部是舞台剧的风格。那我就要把它拍成一出真正的戏剧,我可不想把它安排在布鲁克林的大街上去演。但我想制造逼真的人工布景,我们有了一些墙的构架。我们不想让观众信服这些都是真的,只想让他们知道这是在剧院,所有的东西都是假的,除了情感,这很重要。

《世》:您是要强调戏剧中情感的真实性。

施隆多夫:没错。在各种情况下,你都可以说它是真的或是假的。但是你一定要关注演员的表演,达斯汀霍夫曼、马拉科维奇、还有凯特里特,演员阵容很强大,他们都是演戏的高手。整部戏的真实之处,并不是你周围的墙有多么坚固,而是在你听到台词的字字句句时,你内心的感情冲击是多么的真实。

进入新世纪后大师仍然不断创新,2004年拍摄的《第九日》影片突破禁忌,涉及集中营题材。电影根据卢森堡大主教让·伯纳德的真实故事改编,从全新的角度来反观这段黑暗的历史。

《世》:您拥有了很多的经历,许多不同风格和内容的作品,你也十分的投入,就像是《第九日》。我看过之后觉得那是一部十分个人化的作品。也就是说它是一部如此快节奏的作品,以至于和您的其他作品区别很大。

施隆多夫:每一个故事,都有它最恰当的叙述方式。另外 我对这个作品感兴趣是因为里面的牧师的角色,因为我成长在一所天主教会的寄宿学校。因此,当我在四十年后的今天,看到了那部小说中的牧师角色。那些记忆中的牧师形象,就来刺激我要把这样一部电影拍出来。我认为我更感兴趣的是,一个真正的牧师是怎样的,或是一个僧侣的真实生活。因此对我来说,这就是一个讨论最真实的忠诚的机会。

在牧师的日记里,他记录了自己的求生历程。每一笔都真实而准确,就像是全部用了特写镜头。他没有以一个囚犯的视野去看整个院子,而是仔细观察。走在他前面的人的脚后跟,或是自己鞋中的脚趾头,还有勺子在金属器皿里。碰撞的声音,他描述得如此准确,以至于我很想运用这些细节来讲述他的故事。我想这些都是技术上要处理的问题,从更本上我们要表现的是他顽强的忠诚。我想在生活中,要分辨事情的对错并不难,难的是当你认识到某件事是对的。你能否找到足够的勇气去做,因为我们的生活中有太多的诱惑。

因此整部电影其实是关于诱惑这个主题的。人们总是被轻松懒惰诱惑着,如果你选择了迎接困难,最后你就会露出微笑。就像电影里那样,他最终找回了自己。您要探索的是,人的精神层面对于善恶的斗争,还有一个关于水的故事。

要说起施隆多夫和中国的渊源,也许没有多少人知道,他曾是《阳光灿烂的日子》的合作制片人,他的夫人在学习汉语,而他则期待有一天让中国文化融入世界电影,让世界电影诠释中国历史。

《世》:您过去有过和中国导演或演员合作的经历吗?

施隆多夫:我是从电影中才认识中国的。就是第五代导演,张艺谋、陈凯歌和姜文。他的电影《阳光灿烂的日子》,我们在那部电影上有过合作。这些都是我认知中国的途径,还有就是我的妻子这十年都在学汉语。现在她在北京的大学学习外语,我是说汉语。在家里我还有她那本学汉语的书,所以我也快要开始学汉语了。

《世》:那你们经常谈些什么呢?

施隆多夫:经常谈的是我们十三岁的女儿。谈一起看过的电影和一起读过的书,还有我们的朋友。但在工作上,她甚至不看我的电影剧本,她只等着电影结束。在家的时候,我还是尽量不去谈电影的话题。还有我在中国也有一个计划,是关于1937年南京大屠杀的。一个叫做约翰罗伯特的矮个子的德国商人,他出现在那里并扮演了中国的辛德勒的角色,在日本人的屠杀中救了很多中国人。

《世》:好像每次您都在尝试不同的选择,或者是拍电影的不同方式。

施隆多夫:如果你有一座喜马拉雅去攀登,您就必须真正付出努力。这样我的作品就会越来越好,所以最根本的就是尝试和探险。而探险家们总是瞄准最高峰去攀登的,这就像是你寻求拍摄的挑战。

(《世界电影之旅》记者:王宁彤)

【CCTV6《世界电影之旅》首播:每周日晚18:30/21:30】

|