《破碎之家》:比利时的一抹蓝紫色哀伤

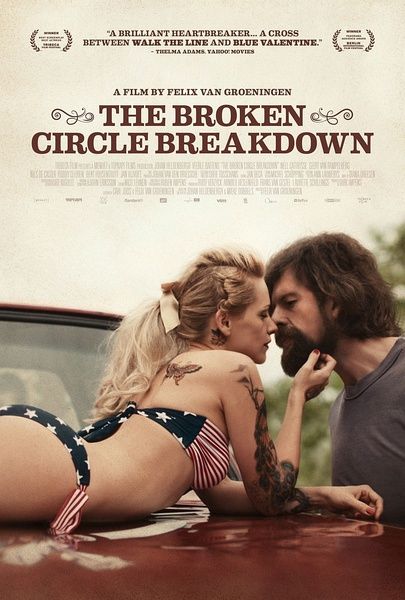

《破碎之家》海报

《破碎之家》海报

◎张敞

当无比晴朗、放肆、温暖的婚前恋爱和压抑、痛苦、无法解脱的婚后孩子的病痛放在一起穿插着讲时,它会让我们在看轻松的剧情时略带辛酸,而在看悲伤的剧情时,又唏嘘不已——甚至觉得“早知如此,何必当初”。

比利时电影《破碎之家》近日提名奥斯卡最佳外语片,如果比喻成花,我想它是薰衣草。不是一枝,而是有十亩地。这些花都开了,蓝紫色的一片,像蓝紫色的烟,有些艳丽,也有点儿忧伤。电影的故事是用生活琐碎堆积的,也像薰衣草的花瓣,轮伞花序,一枝上面有5到7朵小花。

电影中男主角迪迪尔的乐队,也恰好叫“蓝草音乐”(Bluegrass Music)乐队。在比利时,他生活洒脱,唱着美国乡村民谣,向往着美国。这就是他最初的自己。后来,他遇到经营文身店的爱丽丝,一个不羁的男人,遇到一个被旧情伤过多次的女人。爱丽丝外表看上去新潮奔放,内心却沉郁封闭。像土拨鼠要把食物埋起来一样,她将旧爱的名字也全部文在身上——很显然,这是一个对生活的过往无法释怀的女人。

在菲力斯·范·古宁根(Felix Van Groeningen)的这部片中,最出色的,我想是他的结构。他采用的是旧事新事编麻花辫的方法,剪辑出特别的张力。相对于多线叙事之类,这当然并不是一种什么新鲜的玩儿法,甚至显得陈旧。可是,当无比晴朗、放肆、温暖的婚前恋爱和压抑、痛苦、无法解脱的婚后孩子的病痛放在一起穿插着讲时,它会让我们在看轻松的剧情时略带辛酸,而在看悲伤的剧情时,又唏嘘不已——甚至觉得“早知如此,何必当初”。

在这种结构中,最怕的是前言不搭后语。庆幸的是,菲力斯·范·古宁根做得非常自然。故事从孩子在病房里讲起,其后就是不停地闪回。现在闪回到过去,或者过去再接回现在,剧情真如“黄连树下弹琵琶”,观者苦中作乐,又乐中有苦。

与导演的上一部作品《废男家族》一样,音乐也是片中的一个重要元素。总是有那么一些无忧无虑的人,在玩着音乐,在和音乐一起生活。《破碎之家》里的迪迪尔和爱丽丝,为爱情和婚姻改造,在他们的乐队歌声中,忧愁像是蓝紫色的烟雾,逐渐盖满了山坡。正像歌词所说,“我本是陌路行者,穿行于伤悲之世。那里并无疾病危难,我此行,前往光明世界。”电影中有很多段唱,可是每段都恰如其分,很好地表达出当时的情感。

比如剧情还没有进展到一半,他们的孩子已经去世。在大雨中,打着伞,乐队的成员们穿着黑衣,看着墓穴里雪白的小棺材。忽然一个人唱了起来,“睡吧睡吧,小宝贝”,然后大家都唱了起来,“妈妈走了,爸爸留下,不丢下一个人,除了小宝贝”。

全片最华彩最具有冲击力的,是迪迪尔和爱丽丝的最后一次合唱。在乐队演奏完时,迪迪尔发表了对于基督教非常犀利和令人震惊的演说。这估计会成为电影史上最敢于冒犯感情的片段之一。而迪迪尔,他只是要告诉世界,他不相信!他觉得人会死,信仰无用,看上去一切都是骗局,而“旧约里的神,百分之八十人类曾经膜拜的神,是文献记载中最邪恶的人。看看圣经吧,好好看看,他是操纵者、虐待狂、杀人犯、种族主义者、讨厌女人和同性恋、心胸狭隘和爱慕虚荣、进行宗族清洗、要求儿童祭品、玩虐待游戏考验人们的忠诚,一个独裁者,故意创造天堂、地球和人类,所以我们不得不卑微地祈求他,恭恭敬敬地给他唱赞歌。”这是多么深的绝望!

我从来没有在电影作品中,见到过这样毫不留情、排山倒海的对于基督教的抨击。我想观众一定和剧场中的人一样,鸦雀无声——吓傻了。

“我生来并非如此,我不是神的旨意,我比那要好。我们创造上帝只因为我们害怕。”他继续喊着——其实这也是音乐。这是用言语表达绝望,是心里流泪却没有哭出来的音乐。的确,他结了婚,女儿得了癌症,他之前的生活被无情地打破了。好像有人一个巴掌把他从云端打到地狱,且让他无法翻身。这就像《俄狄浦斯王》,俄狄浦斯的悲剧是他无论如何都不可以摆脱自己“弑父娶母”的命运,尽管他什么都没有做错。

电影讲的是“破碎之家”,其实导演是把两个好人先撮合在一起,再破碎给你看,讲的不是结果,而是过程。是让你看一个美好的瓷器从高处跌落,让你听它破碎的声音,并看到一地瓦砾,无从收拾。

也正是因为之前所说的,导演的那种编织悲伤和轻巧的麻花辫的剪辑方式,以及乐队总适时出现,准确地唱起歌来,才使这部电影的故事保持了它的清洁的尊严,哀而不伤。即使是三口之家最终毁灭了两口,也不至于使观者痛不欲生。导演没有刻意表现孩子的可爱与美好,没有特意煽情,他准确地把握了那个点,电影和光同尘,像普通生活一样。

两位主演薇儿拉·贝坦丝(饰爱丽丝)和约翰·海尔登贝格(饰迪迪尔),表现中规中矩,尤其是女主角,在表现这位母亲作为一个有个性的,和无法释怀旧情的、偏执的人时,虽然没有洒汤漏水,但似嫌力度不够。

在整部电影的结尾,乐队在爱丽丝的病房里,守着死去的她唱起歌来。这使人想起了《庄子》。“庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。”蓝草乐队的乐曲,这次是非常欢快和有紧凑的,手指弾在弦上是那么焦急和不知前途,这也是他们唯一没有唱词的一次,成员们只是发出一些看似欢快的气声词。随后,镜头移向爱丽丝戴着呼吸机的脸,又移向她的腰间,那里是她临死前为自己文的身,两颗心被箭穿在一起。漂亮的文身,旁边写着她的新名字:阿拉巴马·门罗。

电影留下了余味,是那种波纹状的起伏的气息,也像蓝紫色的薰衣草一般,有着不可排解却是淡淡蓝紫色的哀伤。