长凤新(媒体人)

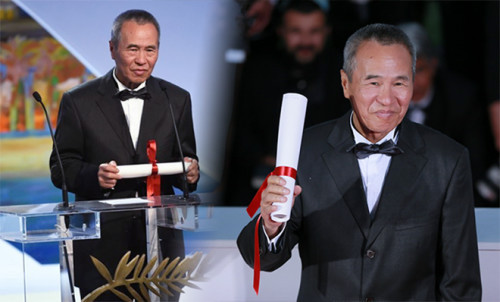

并不是在侯孝贤拿了本届戛纳电影节“最佳导演”之后,大家才集体变成“侯学家”。早在8年前,已经预演过一回。那时朱天文的《最好的时光:侯孝贤电影记录》一书在内地面世,侯孝贤现身在北京曾红极一时的第三极书店站台。文艺青年们奔走相告,现场去了近30家媒体,数百影迷闻讯而至,其声势丝毫不比今年戛纳拿奖弱。

那应该是侯孝贤首次大规模直面内地媒体与影迷。大师从影像深处走来,虽非出土文物,只是过往交流大多借助盗版光盘,光走心还不够,还需要当面探问、求证、释疑。没有见光死,眼前的侯导也不像来自他电影里的台北、九份、风柜,黑黑瘦瘦的,倒像自地下矿井出来。气场也强大,用一个媒体朋友的话形容,“一开口,竹联帮的一样”,难怪“黑道情怀”也是他的标签之一。不过,此后他说自己在台湾南部乡下长大,看的是古典的书,“我和沈从文、张爱玲、《红楼梦》是一块的”,听得众人心头一热,仿佛所有相遇真是久别重逢,所有谜团也能迎刃而解。

侯孝贤的另一面,在那次露面中也让人略有领教。当时朱天文不在场,有人问及二人关系,那样场合那种语气,难说是一本正经还是略带八卦心态。侯导依稀说了一句,“我知道你想问的是什么。”然后正色回答,倒叫旁人觉得不好意思。更不好意思的是,签售时有两人因磕碰对骂起来,越骂越凶,场面没法收拾,还是侯导出声,“谢谢两位,互相让一步吧。”hold住场面,此处响起掌声。

侯孝贤那时已在北京找阿城谈《聂隐娘》,8年过去,方才磨出一剑。朱天文写侯孝贤看完《太平之甍》之后写过一段话:“他们都不急功,一件事做一辈子,我们二十几岁不出头就郁闷了。”他也是这样的笃定态度。说起文艺电影导演们的窘境,侯孝贤与其他人并无不同,“拍电影不容易,尤其找到那么多钱更难”(戛纳获奖感言),而他被人比作“苦行僧”、“道家修行者”不是没道理的,如你我所见,文如其人,他显得缓慢、虔诚、坚守、体面。

侯孝贤的这些形象,也有赖于周边的文人朋友及媒体的共同书写与传达。这份朋友名单里包括了阿城、朱天文及谢海盟等人。阿城说朱天文写的《侯孝贤电影记录》是“电影史中罕见的文献”,也是因为别的华语导演恐怕没有这样豪华的智囊团来环伺四周,随时记录。而媒体呢,也尤其喜欢侯导的快人快语。比如这次舒淇在戛纳遭遇乌龙报道,侯孝贤就骂乱写的记者“他X的伤人又不利己”,“为了版面做这种事,夜路走多了总会碰到鬼,不是不报,是时候未到。”叫人又好笑又解气。

这样的侯孝贤,未尝不是暗合了大众的某种期待,一个威严与慈祥兼具的父亲形象呼之欲出,让人觉得有所倚傍——至少对于台湾电影界不少人而言是这样。在电影《童年往事》中,幼年的阿哈咕陪失忆的老祖母走着回大陆的路,作家唐诺形容那一幕,“我们好像真的看到侯孝贤和台湾,一高一矮,一大一小走一道”;转眼侯导年近古稀,台湾本土电影也迎来新面貌,轮到他来陪年轻人走下一程。出任金马奖执委会主席期间,他就如同一个大家长站在舞台那里,迎来送往;阮经天去拍《聂隐娘》,侯导对他特别慈祥,“就像传统家庭的父权结构,爸爸盯儿子、爷爷疼爱孙子”,钮承泽去年对媒体说他醒悟了,“他就是我父亲”。

台湾电影人要庆幸他们还有一位父亲可以倚靠。海峡彼岸未必有,2013年内地导演刘杰拍电影《青春派》时,所以请来侯孝贤客串。在电影末尾,以数学老师身份出现,一边说“要画这个圆,你心要定”,一边背过身在黑板上画出一个圆。那个圆歪歪扭扭的并不标准,可他颤巍的背影与动作,叫人顿生温暖。(南都娱乐周刊2015.06.01)

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔閹虫捇鈥旈崘顏佸亾閿濆簼绨奸柟鐧哥秮閺岋綁顢橀悙鎼闂侀潧妫欑敮鎺楋綖濠靛鏅查柛娑卞墮椤ユ艾鈹戞幊閸婃鎱ㄩ悜钘夌;闁绘劗鍎ら崑瀣煟濡崵婀介柍褜鍏涚欢姘嚕閹绢喖顫呴柍鈺佸暞閻濇牠姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕弶娆剧唵閻熸瑥瀚粈瀣偓瑙勬礈閸忔﹢銆佸鈧幃鈺冨枈婢跺矂妫峰┑鐘垫暩閸嬬娀骞撻鍡欑闁逞屽墴閺屾稓鈧綆浜滈埀顒€娼¢悰顔锯偓锝庝簴閺€浠嬫煕閹般劍娅囬柍褜鍓氬钘夘潖閾忓湱纾兼俊顖氭禋娴滎亜鐣烽姀銈呭唨妞ゆ劧绲芥惔濠囨⒑缁洖澧茬紒瀣浮閹ょ疀濞戞瑧鍘卞銈嗗姧缁茶法绮婚幘缁樼厓鐟滄粓宕滃▎鎾崇疅闁挎稑瀚惌澶屸偓骞垮劚椤︻垳绮诲杈ㄥ枑婵犲﹤鍟ㄩ埀顒佸笚缁绘繂顫濋鐘插妇闂備礁澹婇崑鍛崲閸儺鏁佹俊銈傚亾闂囧绻濇繝鍌氼伀缂佺姵岣跨槐鎺撴綇閵娿儳顑傞梺褰掝棑婵炩偓闁瑰磭濞€椤㈡鍩€椤掑嫬鐒婚柣銏犳啞閳锋垿姊婚崼鐔衡姇妞ゃ儲鐟х槐鎺楀焵椤掍胶鐟归柍褜鍓熷畷娲閳╁啫鍔呴梺闈浨归崕鎶筋敊閹烘鈷戦柛婵嗗濡插綊鏌涢妸褍鏋涚€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧寮抽梺璇插嚱缁插宕濈€n剝濮冲┑鐘崇閳锋垿鏌i悢鍝勵暭闁诡垰鐗婃穱濠囶敃閿濆孩鐣风紓浣稿€哥粔褰掔嵁閸℃凹妾ㄥ┑鐐存尭椤兘寮婚弴銏犻唶婵犻潧娲ゅ▓妤€顪冮妶鍛劉妞ゃ劌鐗忓Σ鎰板箳閺冨倻锛滃┑鈽嗗灠濞存碍绂嶉鍫熸櫜闁绘劕澧庨悿鈧梺鐟板綖閻掞箑顪冩禒瀣ㄢ偓渚€寮崼婵堫槹濡炪倖鎸嗛崘鈺傛瘑闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹捐瑙﹂悗锝庡枟閸嬧晜銇勮箛鎾跺闁搞劌鍊搁埞鎴︽偐鐎圭姴顥濋梺娲诲幗椤ㄥ﹪寮诲☉銏犲嵆闁靛ǹ鍎虫禒顓㈡⒑閹惰姤鏁遍柛銊ユ健瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极閸撗呯=濞达絾褰冩禍楣冩⒑閸涘﹤濮﹂柛鐘愁殘閳ь剚鑹鹃幊妯侯嚕閸洖閱囨慨姗嗗幗閻濇牜绱掗悙顒€鍔ら柕鍫熸倐瀵鈽夊顐e媰闂佸憡鎸嗛埀顒€危閸垻纾藉ù锝堫嚃濞堟洟鎮介銈囩瘈鐎殿喛顕ч鍏煎緞鐎n亞妾┑鐘灱閸╂牞鎽梺瀹狀嚙閻楀﹦鎹㈠┑鍡忔灁闁割煈鍠楅悘鈧梻浣呵归鍡涘箲閸パ屾綎婵炲樊浜滅粻浼村箹鏉堝墽宀涙俊鎻掔墦閺岋絾鎯旈姀鐘叉瘓闂佸憡鎸婚悷鈺呫€佸鑸垫櫜濠㈣泛顑嗛崕顏勵渻閵堝棗濮傞柛濠冾殜閹線宕奸妷锔规嫼濠殿喚鎳撳ú銈夋倶閸欏绠惧ù锝呭暱鐎氼噣銆呴悜鑺ョ叆闁哄洨鍋涢埀顒€缍婇幃锟犲即閵忥紕鍘繝鐢靛仜閻忔繈宕濋妶澶嬬厱闁冲搫顑囩粔顕€鏌″畝鈧崰鏍€佸▎鎾村€锋い鎺戝€告慨鑺ヤ繆閻愵亜鈧呯不閹寸姷绀婂┑鐘叉搐閽冪喖鏌i弮鍌楁嫛闁轰礁顑夐弻娑㈠焺閸愵亝鍣梺浼欑畱閻楀棝鈥旈崘顔嘉ч柛鎰╁妿娴犻箖姊洪悜鈺傛珦闁搞劌鐖奸悰顕€宕橀妸銏$€婚梺鐟扮摠閺屻劍绂嶆ィ鍐╃厽闁靛繈鍨洪銏㈡喐閻楀牆绗х€规挷鑳堕埀顒€绠嶉崕鍗炍涢弮鍌涘床闁糕剝绋掗悡蹇涙煕椤愶絿绠栭柟鍏煎姍瀹曨垶骞栨担鍏夋嫼缂備礁顑嗛娆撳磿閹扮増鐓熼柍鍝勶工閻忥附顨ラ悙鎻掓殭閾伙綁鎮跺☉鎺戝⒉闁哄倵鍋撻梻浣筋嚙閸戠晫绱為崱娑樼;闁告洦鍨伴悞鍨亜閹烘垵鏆欓柣鎾村姍閺屾洟宕惰椤忣剛绱掗悩宕囨创妤犵偞岣块幑鍕瑹椤栨稒绶梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绠板┑鐘崇閸嬶紕鎲搁弮鍫濇槬闁逞屽墯閵囧嫰骞掗幋婵冨亾瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍝ュУ椤ㄥ﹤顕i懠顒佸磯濞达絾娲樺Λ鍐ㄧ暦閵娾晩鏁囬柣鎰綑閸旀帡姊婚崒娆戝妽闁诡喖鐖煎畷鏇㈩敋閳ь剙顕i浣虹懝闁逞屽墮閻g兘骞嬮敃鈧粻濠氭煛閸屾ê鍔滈柣蹇庣窔濮婃椽宕滈懠顒€甯ラ梺鍝ュУ椤ㄥ﹪骞冨Ο渚悑濠㈣泛顑傞幏娲⒑閼姐倕鏋斿褎顨婂畷顖炴倷濞村鏂€闂佺粯鍔橀婊堢叕椤掑嫭鐓熸繛鎴濆船濞呭秶鈧娲橀敃銏ゃ€佸▎鎴濇瀳閺夊牄鍔庣粔閬嶆⒒閸屾瑧绐旀繛浣冲洦鍋嬮柛鈩冪☉缁犵娀骞栨潏鍓ф偧闁绘粎绮换娑㈠箣閻愬灚鍣紓浣叉閸嬫捇姊绘担鍦菇闁搞劏妫勫玻鑳槻闁烩槅鍙冨缁樻媴閸涘﹥鍠愰梺鍝ュУ閸旀洟鈥﹂崹顔ョ喖宕崟顓滃亽闂傚倸鍊风粈渚€骞栭鈷氭椽濮€閵堝懎鐎┑鐐叉▕娴滄粓鎮¢弴銏$厵闁绘垶锚濞堫喚鎲搁悧鍫濈瑲闁哄懏鐓¢弻娑㈩敃閵堝懏鐝″┑鈽嗗亜鐎氭澘顫忓ú顏勫窛濠电姴鍟板▓銈夋⒑绾懏鐝柟鐟版喘瀹曟椽鎮欓崫鍕吅闂佹寧姊荤划顖炲疾閳哄懏鈷戠紓浣姑慨锕傛煕閹剧澹樼悮娆撴煕椤愮姴鍔滈柛濠勬暬閹嘲鈻庤箛鎿冧痪缂備讲鍋撻柛鎰典簽绾惧ジ鎮归崶顏勭毢濠⒀勬礃閵囧嫰寮撮鍡櫺滃Δ鐘靛仦閿曘垽銆佸▎鎾村癄濠㈣泛顦伴惈蹇涙⒒閸屾瑧鍔嶉柣顏勭秺瀹曠懓煤椤忓秵鏅╅梺鍝勭▉閻忔盯鏁愰崶鈺冪厯闁圭厧鐡ㄩ幐濠氬棘閳ь剟姊绘担铏瑰笡闁挎岸鏌h箛鏂垮摵鐎殿喗濞婇崺鈩冩媴閸欏鏉告俊鐐€栧Λ浣规叏閵堝洨绀婇柟杈鹃檮閸嬪倿鏌曢崼婵愭Ч闁绘挸绻橀悡顐﹀炊瑜滈崕蹇涙煃瑜滈崜姘洪悢鐓庣畺闁绘劕鎼崹鍌涖亜閹邦喖小缂併劌顭峰娲偡閻楀牊鍎撳┑鈽嗗亝椤ㄥ棛绮嬪鍡愬亝闁告劏鏂侀幏铏圭磽娴e壊鍎忛悘蹇撴噹椤斿繘濡烽敂鍓ь啎闁诲繐绻戦悧鎴﹀磻閹惧磭鏆﹂柛銉e妽椤旀洘绻濋悽闈涗粶婵☆垰锕ョ粋宥呪堪閸喎鈧寧绻涘顔荤凹闁绘挻娲熼弻鐔煎箥椤旇姤姣勯梺鍛娚戦惄顖炲蓟濞戙垹围闁告劑鍔夐崑鎾斥攽閸♀晜缍庡┑鐐叉▕娴滄粌顔忓┑鍡忔斀闁绘ɑ褰冮銏ゆ煟閿濆懌鍋㈡慨濠呮缁瑥鈻庨幆褍澹嬮梻浣呵归鍥窗閺嶎厾宓侀煫鍥ㄥ搸娴滃綊鏌熼悜妯诲鞍婵炲懌鍨藉铏圭磼濡浚浜炴竟鏇㈩敇閵忕姴鍋嶉梺鐟板⒔缁垶宕戦埄鍐瘈濠电姴鍊搁顐︽煟椤撶喎绗ч柍褜鍓濋~澶娒哄Ο鐓庡灊闁瑰墽绻濈换鍡樻叏濠靛棛鐒炬俊鎻掑⒔缁辨挻鎷呴幓鎺嶅濠电姷鏁告慨鏉懨洪敃鍌涘亗闁哄洢鍨洪悡鍐煃鏉炴壆顦﹂柡鍡楃墢缁辨捇宕掑☉姘兼殹闂侀潧娲ょ€氫即宕洪埄鍐╁闁告縿鍎甸悰鎾剁磽閸屾瑨鍏岀紒顕呭灣閹广垽宕橀鍛簥濠电娀娼ч鍛閸忚偐绡€濠电姴鍊搁弸銈夋煛閸♀晛浜炵紒杈ㄦ崌瀹曟帒鈻庨幒婵嗘暭闂備胶枪椤戝棝骞戦崶顒€钃熸繛鎴炵煯濞岊亪鏌熼鍡楁噹婵煡姊绘担濮愨偓鈧柛瀣尭闇夐柣妯烘▕閸庢劙鏌i幘璺烘瀾濞e洤锕、娑樷攽閹邦剚顔勭紓鍌欐祰鐏忔瑧鍒掗鐐参﹂柛鏇ㄥ枤閻も偓闂佹寧绻傞幊宥囪姳娴犲鈷戞慨鐟版搐閸旀潙霉濠婂簼绨婚柣锝呭槻楗即宕遍埡鍌傗晠姊哄Ч鍥х労闁搞劋鍗抽幃銉╂偂楠烆剚绋掗幏鍛存偡閹殿喚鐛梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡ィ鍐ㄧ煑闁糕剝銇涢弨浠嬫煟濡偐甯涙繛鎳峰嫪绻嗘い鎰靛亜楠炴牠宕¢柆宥嗗仭婵炲棗绻愰顐ょ磼閻樿崵鐣洪柡宀€鍠栧畷姗€骞撻幒鎾斺晠姊洪崫銉ユ灁濠电偐鍋撻悗娈垮枔閸斿秶绮嬮幒鏂哄亾閿濆骸浜愰柟绋垮暣濮婃椽骞栭悙鎻掑Η闂侀€炲苯澧寸€殿喚枪椤撳吋寰勭€n剙寮虫繝鐢靛█濞佳兾涘▎鎰窞闁告洦鍏欐禍婊勩亜閹板墎绋荤紒鈧€n喗鐓涚€光偓閳ь剟宕伴弽顓炵畺婵犲﹤鍠氬ḿ銊╂煕閳╁啞缂氶柡鍡愬劦濮婄粯鎷呯憴鍕╀户闂佸憡眉缁瑩濡撮崘顔煎耿婵☆垰鐨烽弨铏節閻㈤潧孝婵炴潙鍊垮顐㈩吋閸℃ê寮垮┑顔筋殔濡鐛Δ鍛厱閹兼番鍨虹亸鐢电磼鏉堛劍灏伴柟宄版噺椤︾増鎯旈妶鍥╁炊闂傚倷绶氬ḿ鑽ょ礊閸モ晝绀婂〒姘e亾闁绘侗鍣e畷姗€濡告惔銏☆棃鐎规洘锕㈤崺鈩冩媴閸︻厸鍋撻銏♀拻濞达絽鎲¢崯鐐寸箾鐠囇呯暤鐎规洘绮岄埥澶愬閳╁啯鐝繝娈垮枟閵囨盯宕戦幘瀛樺弿濠电姴鍟妵婵堚偓瑙勬磸閸斿秶鎹㈠┑瀣妞ゅ繐瀚Ч鏌ユ⒒閸屾瑧鍔嶆俊鐐叉健瀹曘垽鎼圭憴鍕靛仺濠殿喗枪濞夋稓绮婚弽銊﹀弿婵$偠顕ф禍鎯旈悩闈涗沪閻㈩垱甯熼悘鍐╃箾鏉堝墽鍒扮€殿喖澧庨埀顒佽壘閵堢ǹ顫忕紒妯诲闁告盯娼у﹢閬嶅箲閵忕姈鏃堝川椤撶媴绱遍梻浣告贡婢ф顭垮Ο鐑樼函闂傚倷绀佸﹢閬嶆惞鎼淬劌绐楁俊銈呮噺閸嬪倹绻涢幋娆忕仾闁绘挻娲樼换娑㈠箣濠靛棜鍩為梺鍝勵儍閸婃繈寮婚敐澶樻晣闁绘棃顥撻悷鎻掝渻閵堝啫濡搁柛搴f暬楠炲啫鈻庨幘宕囩厬婵犮垼鍩栬摫闁挎稑妫濆缁樻媴閼恒儯鈧啴鏌i幒鐐电暤鐎规洘绻傞埢搴ょ疀閺囩喐顔曢梻渚€娼ц墝闁哄懏绋撴竟鏇㈠礂閼测晝顔曢梺鐟邦嚟閸嬬喖骞婇幇顓濈箚妞ゆ劑鍨归弳锝嗘叏婵犲懏顏犻柟椋庡█閸ㄩ箖鎼归銈勭爱闂傚倷绀侀幖顐﹀箠閹邦厽鍙忕痪鎯ь儑娴滈亶姊绘担鍛婂暈闁告梹鍨垮畷婵囧緞婵烆澁缍佸畷濂告偄閸撲胶鐣鹃梻渚€娼ч悧鍡涘箠鎼淬劌姹查柣鎰暯閸嬫挾鎲撮崟顒傤槶闂佸摜濮甸悧鏇綖韫囨梻绡€婵﹩鍓涢敍婊冣攽閻愬弶顥為柛鏃€顨婃俊鍫曞级濞嗙偓瀵岄梺闈涚墕濡瑩鎳栭悩缁樼厱婵炴垵宕弸娑㈠箹閺夋埊韬慨濠冩そ閹兘鏌囬敃鈧▓鑸电節濞堝灝娅嶆繛浣冲洦鍋╅柣鎴f閽冪喖鏌曟径娑橆洭闁告ê宕—鍐Χ閸℃顫庢繝娈垮枟閹稿啿鐣峰┑瀣ч柛銉到娴滈箖鎮峰▎蹇擃仾閻忓浚鍋嗙槐鎺楀焵椤掍胶鐟归柍褜鍓熼崹楣冩晝閸屾岸鏁滃┑掳鍊撶粈浣糕枔濠靛鈷掗柛灞炬皑婢ф稓绱掔€n偄鐏撮柨婵堝仜椤撳吋寰勭€Q勫闂備礁鎲$换鍌溾偓姘煎弮瀹曞啿煤椤忓懐鍘靛銈嗘⒒閸樠囧焵椤掆偓閻忔繈顢氶敐鍡欑瘈婵﹩鍘藉▍婊堟⒑閸涘﹦鈽夐柛濠傤煼瀹曚即寮借閺嗭附銇勯幇鍓佺暠缂佲偓鐎n偁浜滈柟鍝勭Х閸忓本淇婂顔婚偗婵﹤顭峰畷鎺戔枎閹搭厽袦闂備胶顢婇婊呮崲濠靛宓侀柡宥庡幖閻撴盯鏌涘☉鍗炲箻闁绘挻鍨垮娲川婵犲倸袝闂佺粯鎸搁悧鍡楃幓閸ф鍐€妞ゆ挾鍠撻崣鍕椤愩垺澶勬繛鍙夛耿瀹曠敻鍩€椤掑嫭鐓熼幖杈剧磿娴犳盯鏌i幙鍕瘈鐎殿喖顭烽弫鎾绘偐閼碱剙鈧偤姊虹€圭姵銆冩俊鐐村笧閸掓帡宕奸弴鐔叉嫼闂佸憡鍔栬ぐ鍐ㄎg紒妯镐簻闁挎棁顕ч悘锕傛煕閳哄啫浠辨鐐差儔閺佸倿鎸婃径鍡椾壕闁绘垼濮ら悡娆戠磽娴e顏嗙箔瑜嶈灃闁绘ê寮跺婵堢磼鏉堛劍灏伴柟宄版噽缁數鈧綆浜濋鍕⒑鐠囨彃顒㈤柛鎴濈秺瀹曟娊鏁愰崨顖涙濠殿喗枪濞夋稓绮婚搹顐$箚闁靛牆鍊告禍楣冩⒒娴gǹ鑸规繛宸弮瀵顓兼径濠傜€┑鐐村灦閻燂箓鎮甸弮鈧换娑氣偓娑欋缚閻帞绱掗悩宕囧⒌鐎殿喖顭锋俊鎼佸Ψ閵忊剝鏉搁梻浣虹《閸撴繃绗熷Δ鍛劦妞ゆ帊绶″▓婊堟煛瀹€瀣?闁逞屽墾缂嶅棝宕滃▎鎾冲嚑婵炴垯鍨洪悡娑㈡倶閻愭彃鈷旈柕鍡樺浮閺屽秷顧侀柛鎾卞妿瀵板﹪鎳為妷锔界彿闁硅壈鎻徊鍧楁儗閹炬番浜滈柡鍥殔娴滈箖姊洪崫鍕効缂佽鲸娲樼粋鎺楁晝閸屾氨顦悷婊冮叄瀹曟艾鈽夊▎鎴犵槇缂佺偓婢橀ˇ杈╁閸ф鐓曢煫鍥ㄦ閼板潡鏌e☉鍗炴灓闁逞屽墾缂嶅棙绂嶉弽顓炵哗濞寸姴顑嗛悡鏇㈡煏婢跺鐏ラ悗姘舵敱缁傛帡鍩¢崨顔规嫽闂佺ǹ鏈悷褔宕濆澶嬬厱闁规儳顕。鑼磼閸屾氨效闁诡喗鐟╁畷顐﹀礋椤掑倵鍋撻鍕厽闁绘ê寮堕幖鎰繆椤栨熬宸ュ畝锝呮健瀵粙顢橀悢鍝勫及闂傚⿴鍋勫ú锕傚箰閼姐倖瀚婚柨娑樺濡垶鏌熼鍡楀暞閸婎垱绻涢敐鍛悙闁挎洦浜妴浣糕槈濮楀棙鍍甸柡澶婄墑閸斿骸顬婇妸锔剧瘈缁剧増蓱椤﹪鏌涚€b晝绐旂€规洘绻堥獮瀣攽閹邦厾绋侀梻浣瑰劤缁绘劕锕㈤柆宥嗗剹婵炲棙鎸婚悡娆戠磼鐎n亞浠㈡い鎺嬪灮閳ь剝顫夊ú妯荤箾婵犲偆娼栭柣鎴炆戞慨婊堟煟濡も偓閻楀繘濡堕弶娆炬富闁靛牆妫欓懖鐘绘煕閵夈劌鐓愰柡鍜佷邯濮婃椽骞愭惔锝囩暤濡炪倧缂氱划娆忣嚕椤愶箑绀冩い鏃傛櫕閸橆亪妫呴銏℃悙闁挎洏鍎遍埢宥夊川鐎涙ḿ鍘靛銈嗘濡嫰鎮樼€涙ɑ鍙忓┑鐘插暞閵囨繄鈧娲忛崝宥囨崲濠靛洦濯撮柧蹇撴贡閻f娊姊婚崒娆戝妽闁诡喖鐖煎畷婵堜沪閻e本娈惧銈嗗笒鐎氼剟鎮″┑瀣厵闁硅鍔﹂崵娆撴煕濡や礁鈻曢柡灞炬礉缁犳稒绻濋崘閿亾閸℃稒鐓欓梺鍨儐閵囨繃鎱ㄦ繝鍐┿仢鐎规洏鍔嶇换婵嬪礋閵婏富娼旈梻鍌欑劍鐎笛兠鸿箛娑樼9闁哄稁鍘肩粻鐐烘煏婵炵偓娅呴梺鍗炴喘閺屾洘寰勫☉姗嗘喘闂佸憡锕㈡禍鍫曞蓟閻斿吋鍤冮柍鍝勫婢舵劖鐓冪憸婊堝礈濠靛棌鏋嶉柡鍥╁€幒妤€绠涢柣妤€鐗冮幏娲倵鐟欏嫭绀€婵炲眰鍔庨弫顔尖槈閵忥紕鍘甸梺鑽ゅ枔婢ф骞栭幇顓滀簻闁哄浂浜炵粙鑽ょ磼缂佹ḿ绠撴い顐g箞椤㈡牠鍩為崹顔碱潎闂佸搫琚崝鎴濐嚕椤曗偓瀹曞爼鎳滈悽鐢敌ラ梻浣筋嚙鐎涒晠鎳濇ィ鍐ㄎх紒瀣儥濞兼牜绱撴担鑲℃垶鍒婇幘顔界厱婵炴垶锕銉╂煛閸℃澧㈢紒杈ㄦ尰閹峰懘宕滈幓鎺戝闂備焦鎮堕崝灞结缚閳ユ剚鍤曟い鎰剁畱缁€鍐┿亜閺傛寧顫嶉柕濞у嫬鏋戦棅顐㈡处缁嬫帡宕曞Δ鍛厱闁斥晛鍟伴埊鏇㈡煟閹惧啿鏆熼柟鑼归オ浼村醇濠靛牜妲堕梻浣虹帛閺屻劑銆冩惔鈾傜細闁哄秲鍔庣粻鍓р偓鐟板閸犳洜鑺遍崗绗轰簻闁靛鍎虫晶娑氱磼缂佹ḿ娲存鐐差儔閹瑩宕归銏$彛濠碉紕鍋戦崐褔鎳欒ぐ鎺戠柧婵犻潧顑呴悞鍨亜閹哄棗浜鹃梺鍛娚戠划鎾崇暦閹达箑绠荤紓浣贯缚閸欏棗鈹戦悩缁樻锭婵☆偅绋掗弲璺衡槈濮樿鲸锛忓銈嗘尵閸嬬喖宕洪敐澶嬬厸閻忕偛澧藉ú瀛橆殽閻愭潙娴鐐达耿閹煎綊顢曢妷褎顎囨繝纰夌磿閸嬫垿宕愰幋锕€鍨傛繛宸簼閺呮繈鏌曡箛濠傚⒉闁告瑥绻橀弻宥堫檨闁告挾鍠栧濠氭晲閸涘倻鍠撻崰濠冩綇閵婏富鍞剁紓鍌氬€风粈浣哥暦椤掆偓椤曪綁宕滄担鐟板簥濠电娀娼ч鍡涘磻閵娾晜鈷掗柛顐ゅ枔閳绘捇鏌$€n亝鍣归柍瑙勫灴閹瑩寮堕崹顔炬闂備礁鎲℃笟妤佺濠婂嫮顩查柣鎰靛墯閸欏繑鎱ㄥ璇蹭壕濠碘槅鍋夊▔鏇㈡嚍鏉堛劎绡€婵﹩鍓氶悗顒勬⒑閸撴彃浜為柛鐘茬Ф閹广垽宕卞☉娆戝帾闂佸壊鍋呯换鍐闯濞差亝鐓曢柨婵嗘閵囨繈鏌$仦鐣屝ч柡灞诲妿閳ь剨缍嗘禍鐐村瀹€鍕拺闁告繂瀚悞璺ㄧ磽瀹ュ嫮绐旀鐐插暣婵偓闁靛繈鍨婚悡鎾斥攽閻愬弶顥犻柛瀣崌钘熼悗锝庝簴閺€浠嬫煟閹邦剚鈻曢柛銈囧枎閳规垿顢欑拠鎻掔ギ閻庤娲濋~澶岀矉閹烘柡鍋撻敐搴濈敖闁伙絽鎼埞鎴炲箠闁稿﹥鍔欏畷鎴﹀箻濞n兛绨诲銈嗗姧缁茶法绮婚悙鐑樼厵妞ゆ梻鎳撴晶鏌ユ煙椤栨稒顥堝┑顔瑰亾濡炪値鍋掗崢濂杆夊顑芥斀闁绘ê鐏氶弳鈺佲攽椤旇宓嗙€规洝顫夌缓浠嬫閳哄啰鈼ゅ┑鐘灱濞夋盯鍩婇弴鐏绘椽顢旈崨顓濈盎闂備胶绮幐鍝モ偓娑掓櫊閹顢楅崟顑芥嫼闂佽崵鍠愬姗€鍩涢弮鍌滅<妞ゆ洖鎳庨悘锔锯偓娈垮枟閻擄繝鐛弽銊﹀闁革富鍘煎鎶芥⒒娴h櫣甯涙繛鍙夌墵瀹曟劙宕烽娑樹壕婵ḿ鍋撶€氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存鐐达耿閹崇娀顢楁径瀣撴粓姊绘担瑙勫仩闁告柨绉堕幑銏ゅ礃椤斿槈锕傛煕閺囥劌鐏犻柛鎰ㄥ亾婵$偑鍊栭崝锕€顭块埀顒傜磼椤旂厧顣崇紒杈ㄦ尰閹峰懘骞撻幒宥咁棜婵犵數濮伴崹鐓庘枖濞戙埄鏁勯柛鏇ㄥ幗瀹曟煡鏌涢埄鍐姇闁绘挸绻橀弻娑㈩敃閿濆洨鐣洪梺闈╃稻濡炰粙寮诲☉銏℃櫜闁告侗鍠涚涵鈧紓鍌欐祰妞村摜鏁敓鐘茬畺闁冲搫鎳忛ˉ鍫熺箾閹寸偛绗氶柣搴濆嵆濮婄粯鎷呴崨濠冨創闂佹椿鍓欓妶绋跨暦娴兼潙鍐€妞ゆ挾濮寸粊锕傛⒑绾懏褰х紒鐘冲灩缁鈽夐姀鈾€鎷婚梺鍓插亞閸犳捇鍩婇弴鐔翠簻闁哄倸鐏濋顓熸叏婵犲嫮甯涢柟宄版嚇瀹曘劍绻濋崒娑欑暭婵犵數鍎戠徊钘壝洪敃鈧—鍐╃鐎n偅娅滈梺缁樺姈濞兼瑧娆㈤悙鐑樼厵闂侇叏绠戦崝锕傛煥閺囩偛鈧綊鎮¢弴銏$厸闁搞儯鍎辨俊濂告煟韫囨洖啸缂佽鲸甯¢、鏇㈠閳跺灕鍥ㄧ厸閻忕偛澧藉ú鏉戔攽閿涘嫬鍘存い銏$懇瀹曪綁濡烽妸锔烩偓妤呮⒒閸屾瑦绁版い顐㈩槸閻e嘲螣閼测晝鐓嬪銈嗘磵閸嬫捇鏌熼鎯у幋妤犵偛绉归幖褰掝敃閿濆棙鐤侀梻鍌氬€风粈浣圭珶婵犲洦鍋傞柛顐犲劚缁愭鏌熼悜姗嗘當缁炬儳顭烽弻鐔煎箲閹伴潧娈梺鍛婂姀閸嬫挻淇婇悙顏勨偓鏍礉瑜忓濠囨嚍閵夛箑鍔呮繝鐢靛Т閸婄敻寮ㄦ禒瀣厽闁归偊鍘界紞鎴︽煟韫囨洖鏋涢柡灞剧洴婵℃悂濡烽敃浣侯攨缂傚倷绶¢崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐烘倵閿濆骸澧鐐搭殜濮婄粯绻濇惔鈥茬盎濠电偠顕滅粻鎴︼綖韫囨哎浜归柟鐑樺殾閿曞倹鐓熼柡鍐ㄦ祩閸熷繘鏌i悢绋款棎闁割偒浜弻娑㈠即閵娿儱绠婚梺缁樻尭椤︻垶鈥旈崘顔嘉ч柛鎰╁妿娴犻箖鎮楅崗澶婁壕闂佸綊妫跨粈渚€寮告笟鈧弻鐔兼焽閿曗偓楠炴牜绱掗崜浣镐粶闁宠鍨块幃鈺呭箵閹烘繀绱濋梻浣告憸閸嬬偤骞愰崘宸綎缂備焦蓱婵绱掔€n偄顕滈柛濠庡灡缁绘稓鈧稒岣块惌鍡欑磼椤旂晫鎳冮柣锝囧厴瀵挳鎮㈤崫銉ら梻渚€娼ц噹閻忕偛澧介妶顐⑩攽閿涘嫬浜奸柛濠冪墵閹冣堪閸繄锛涢梺缁樺姇閹碱偊鎮¢弴銏$厵閺夊牓绠栧顕€鏌i幘瀵告噰闁哄被鍊曢湁閻庯綆鍋呴悵鏃€绻涚€电ǹ校缂侇喗鎹囧璇测槈閵忕姵顥濋柣鐘叉处缁佹挳宕戦幘鏂ユ斀閻庯綆浜i幗鏇炩攽閻愭潙鐏︾紒顔奸叄閹潡鍩€椤掑嫭鈷戦柛婵嗗閳ь剛枪铻炴い鎾跺枔椤╁弶銇勮箛鎾跺闁诲繑濞婇弻鈥愁吋閸愩劌顬嬬紓浣叉閸嬫捇姊绘担瑙勫仩闁稿孩鎸冲畷娲冀椤撶偟鏌у銈呯箰閻楀﹪鍩涢幋锔解拺妞ゆ劑鍊曟禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛閳ь剛鏁哥涵鍫曞磻閹炬枼鏋旈柛顭戝枟閻忔洖顪冮妶鍡樿偁闁搞儜鍛绩濠电姰鍨煎▔娑滃闂佸搫顑呴柊锝夊蓟閻斿吋鐒介柨鏇楀亾濠⒀屽枛閳规垿妾辨繛鍛礃缁岃鲸绻濋崶銊モ偓閿嬨亜韫囨挸顏ら柛瀣崌瀵粙顢橀悢铚傜綍婵犲痉鏉库偓鏇㈠疮娴煎瓨鍎楁繛鍡樻尰閻撴瑩寮堕崼鐔峰姢闁伙附绮撻弻鈩冩媴缁嬪簱鍋撻崸妤€钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷�