程青松在与独立电影爱好者交流,后为贾樟柯(李京/摄)

点击此处查看其它图片

电影立场

“独立不单是态度和视点,独立是个立场,在今日大陆,站稳立场比拍电影更难。毕竟,所有影片的社会意义大于美学意义。”这是张献民在《花之恶——96年以来大陆独立电影的回顾》一文中所写的话,我觉得他的这句话准确地表达了我和黄鸥要做《我的摄影机不撒谎》的愿望。在现实被涂抹和改写得不成样子的今天,能否做到真正地面对真正,是非

常艰难的事情,即使在这本书收录的导演里,怎样用影象来传达个人的经验和感知,有的还在坚持,有的也在放弃。我们无权对个人的选择做出道德上的评判,而是以让记忆浮现的方式,通过和导演们的对话梳理了新电影从1989到2002的发展脉络。这样的努力一直在仓促和忙乱中进行着,直到拿到印刷厂刚刚出来的样书时,我才意识到,有关新电影历史的整体描述,这还是第一次。如此“严峻”的事情,我们竟然做成了。或许,支持我们的就这一点,我的合作者黄鸥说的,没有热爱就没有这本书。

新电影的发展经历了长达10年的发展,才产生真正意义的世界影响,其中风头最劲的当数在戛纳,威尼斯,柏林摧城拔寨的贾樟柯、王小帅和娄烨。由于无法在国内公映,他们的影片大多都处于传说的状态,不过,最近世面上,出现了不少的盗版DVD,《苏州河》、《十七岁的单车》、《冬春的日子》、《极度寒冷》都可以买到,而且总是供不应求。这个潜在的观影群体到底有多大,我们没有做出过任何调查,但是可想而知,人们对虚假的影象有多么的厌恶,对真实的表达有多么的渴望。面对纷繁复杂的世界,说还是不说,拍还是不拍,这个时候,电影立场才显得如此重要。

对于法国新浪潮电影的描述已经非常之多,在中国电影的发展历史当中,有没有属于自己的新浪潮?它发生在过去?还是当代?很长一段时间里,就连这个提问都值得商榷,而在今天,在《我的摄影机不撒谎》面世的时候,我相信,我们已经得到了自己的答案,我们也在这本书里表达了这样的观点:中国新电影正在经历着它最激动人心的时刻。

新永远是针对旧的,在这本书里,旧指的是那些敢于在电影中撒弥天大谎的影片。我和黄鸥还没有精力去收集那些编织皇帝新衣的电影。我们希望通过自己的眼睛来重新审视中国新电影发展的历史。要产生一种真的"新浪潮"会付出什么代价?或者说,需要什么样的电影制作才能产生真正的"新"电影?这正是《我的摄影机不撒谎》要探讨的问题。

“一个王朝的背影”

2002年5月,戛纳迎接了两位中国新电影的优秀导演:贾樟柯(《任逍遥》)和刘冰鉴(《哭泣的女人》)。一些危言耸听的传媒将他们的入围以及部分第五代导演电影的落选视为中国第五代导演辉煌的结束,新电影浪潮的开始。电影立场的问题被演绎成个人恩怨,让人对电影圈徒生由诸多势力范围构成的遐想。其实,第五代电影的终结并非今日,而中国独立电影的出现也已经有了10余年的时间。在这个并不短暂,甚至缓慢的过程当中,中国新电影以一种顽强的力量生长起来。而第五代神话的终结也不意味着他们丧失了在电影这个行业里工作的机会,他们依然十分活跃,只是在艺术上已经进入“脑瘫”状态。更早的1996年,李奕明先生就在《电影艺术》上以《世纪之末:社会的道德危机与第五代的寿终正寝》为题,非常尖锐地指出“第五代电影没有过早地结束,也将不会过晚地终结,而是恰好在其辉煌了十年之后的今天寿终正寝,其原因在于它对文化、道德使命的逃避,在于它对现实和历史的规避和抽象,对于民族的精神抚慰和终极关怀的无视和冷漠。一句话,在于它的文化精神的真正死亡。其寿终正寝的示志便将是《风月》、《摇啊摇,摇到外婆桥》和《日光峡谷》的问世之时。”李奕明的看法无疑具有相当的超前性。他在那篇长文当中对被称为1994年"电影精品"的《二嫫》的评价则让我至今感到他对中国电影的切肤之痛:“在我看来,其精致之处就是毫无怜悯地、羞辱性地表现了中国农民的生活困境,而对他们心灵的苦痛则毫无人文关怀。”

中国农民的生活困境同样也是中国人的生活困境,为什么没有人去关怀你心灵的苦痛?是什么原因让中国电影一直在回避这样的关怀?对于这种的关怀的等待,出奇的漫长。直到这些新导演的出现。人道主义的命题才在新电影中得以提出。崔子恩在他的文章指出新电影人“他们对用电影探讨人生人心的秘密更感兴趣,而不像第五代那样仅仅把电影作为实现人生理想的工具”。

英国著名影评家汤尼-雷恩先生在给《我的摄影机不撒谎》一书所作的序言中,一开头就指出:“中国电影史上被称为'第五代'的一章,其开幕和尾声都稍显匆忙。它大约持续了四年。”第五代衰落得如此之快令人齿冷。他们对中国电影的推动作用也越来越小。与此同时,汤尼对新电影的意义也发表了自己的看法:"新电影的实际意义到底在哪里呢?它的意义就在于这一点:让我为之狂热的东西却可能让你嗤之以鼻,反之亦然。然而我们可以很客观地说一个电影工业能够从根本上改造自己永远是件好事。这个意义曾经体现在1959-60年的法国;出现在20世纪70年代早期的德国;80年代早期的台湾;90年代的韩国;现在它正在出现于中国。"

第五代在2002年的春节有一个热闹的聚会,也有人指出这是他们从中国电影大舞台"谢幕"的开始。特别需要提到的是,1991年,贾樟柯正是在山西太原看到陈凯歌的《黄土地》之后,决定放弃绘画选择电影的。而王超也曾经担任过《刺秦》的导演助理。在我看来,第五代的终结应该以张艺谋的《一个都不能少》被戛纳拒绝他又宣布退出戛纳为标志。

\王小帅在拍摄现场

\王小帅在拍摄现场

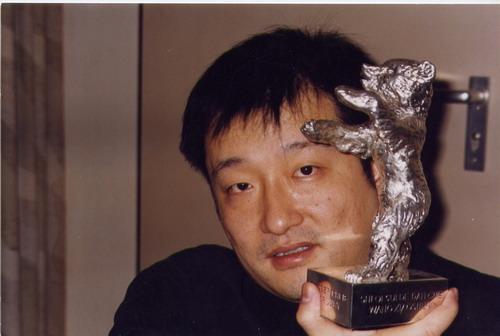

王小帅手捧“银熊”

王小帅手捧“银熊”

贾樟柯说,电影真的是记忆的一个方法(李京/摄)

贾樟柯说,电影真的是记忆的一个方法(李京/摄)

说吧,记忆

《我的摄影机不撒谎》收录的第一位导演是章明,他执导的的《巫山云雨》的英文片名叫《在期待之中》。影片当中男女主人公的爱情,在最后一分钟才达成。这个最后一分钟跟电影史上的"最后一分钟营救"的性质决然不同,男女主人公在影片的最后一分钟才同时出现在一个画面里。他们一个是长江边的信号员,一个是小旅馆的服务员。庸常的生活没有泯灭他们的梦想。章明小时候生活在封闭的三峡边,他说,看到一艘船需要长时间的等待。客船三天才一班。来自生命的体验为他后来拍摄的电影带来一种独特的气息。从自己出发,这是新电影最有生命力的地方。这样的生命气息,持续地出现在新导演的电影作品中。不管是在体制内完成还是体制外完成。我们始终关心的是他们是否具有独立性,独立性是否被伤害过以及被伤害的程度怎样。路学长的《长大成人》是其中最为典型的例子,这部影片它至少经历了8次重大的删改,怎样形容其被肢解的惨烈程度都不过分。

王小帅1989年毕业于北京电影学院导演系,1991年才去福建电影制片厂报到,在那里,他呆了两年。两年当中,王小帅被动地等待着制片厂给他拍摄电影的机会,写了五个剧本,没有一个投拍,在孤独的时候,他曾经在墙上写了“镇静”两个字。直到他发现依附于体制无法完成自己的电影梦想,他回到了北京。他并不是因为对电影的失望而离开单位,而是因为热爱。1993年,王小帅自筹资金拍摄了没有厂标的,真正意义上的第一部中国独立电影《冬春的日子》,这部电影由非职业演员——画家刘晓东和喻红主演,它在1999年被BBC评为自电影诞生以来的一百部佳片,也是唯一入选的中国影片。在《我的摄影机不撒谎》里我们指出这部黑白影片“以一种冷峻的方式描绘了一对画家夫妇的精神状态,以及人们在经历了某种巨大伤害之后的自我放逐。它的影像所呈现的残酷的诗意,几乎是对先前所有中国电影视听语言的反驳”。

贾樟柯对于电影的选择,是否得益于王小帅的启发,我不可妄断,但贾樟柯的确是在他于电影学院求学时看到了《冬春的日子》。1995年,他又和同学一起成立了“青年实验电影小组”,拍摄出录象片《小山回家》。独立的光芒自信地闪烁在他的影片当中。而真正为世人熟悉的的贾樟柯的名字,是伴随着一部投资不超过30万的影片《小武》横空出世的。《小武》几乎成为1997年中国人的一个象征,这个汾阳街头的小偷在电影结尾,被上厕所的警察被弃置在大街上,他的一只手被铐在电线杆上,人们在旁边围观的镜头刺痛了我的神经。小武执拗、真实、敏感地看着这个世界的变化,内心还没有被完全摧毁;在《站台》里,经历了世事变幻的年轻人离开小城了又回到小城,"在中午眯个午觉"成为曾经"春心荡漾"的他们稀松平常的生活。而到了贾樟柯的第三部作品《任逍遥》里,他的心情显得就复杂多了,看着周遭正处于“莫名的兴奋”当中的中国人,我总感觉到其中有隐隐的末世情怀!贾樟柯自己也说:“电影真的是一个记忆的方法。”

记忆成为《我的摄影机不撒谎》之中最为重要的部分,在和章明、姜文、张元、王超、路学长、娄烨、王小帅、贾樟柯的对话中,记忆逐渐清晰。黄鸥得出的"我们的童年没有电影"的结论更是让我感到惊讶,在那样一个与世隔绝的年代,8个样板戏和《春苗》、《闪闪的红星》等竟然成为我们唯一的精神食粮。小姑娘的她成天挥舞着刀枪和男孩子一起干革命游戏,这些电影让她8岁的儿子看来不是电影,而是暴力。很漫长的时间里,中国电影一直在世界之外,中国电影与世界没有任何关系。记忆并没有给我们开玩笑,记忆让我们看见自己身处何方。

象张爱玲、沈从文这些文学大师曾经在文学史上被刻意遮蔽和忽略一样,中国电影历史也曾经刻意遮蔽和忽略过费穆这样的电影大师,当我们敢于在《我的摄影机不撒谎》里宣告中国新电影导演诞生的时候,我相信,作为作者,我和黄鸥会彻底地消失,而贾樟柯、王小帅这些名字却越来越清晰地浮现出来,他们是中国电影的现在,也是中国电影的未来。贾樟柯,王小帅,娄烨,王超,章明、刘冰鉴等新导演正在掀起中国电影的新浪潮。

|