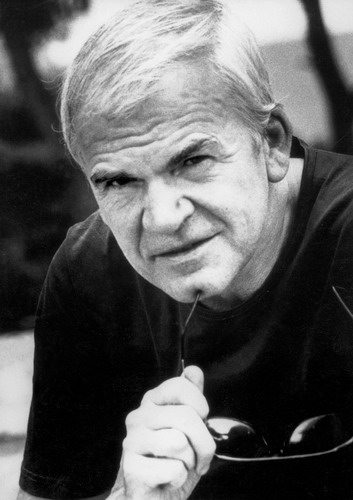

米兰-昆德拉

点击此处查看其它图片

特写

提到米兰-昆德拉,人们谈论的更多的是《生命中不能承受之轻》,也许这的确是他一生中最重要的一部小说,可《玩笑》才是昆德拉一生挥之不去的梦魇,他从《玩笑》开始界定自己的叙事语气。之后无论哪部作品,在我看来,似乎都是《玩笑》的衍伸。《玩笑》是一条可以通往他任何一部作品的作品。

昆德拉喜欢在他的小说里描述一个人的目光,“我看见他(托马斯)站在公寓前不知所措,越过庭院的目光,落在对面的墙上。”

这样的描述出现在《玩笑》里,出现在《笑忘录》里,也出现在《生命中不能承受之轻》里。昆德拉的小说因为这些目光的转移,而产生了类似电影视点的变化,昆德拉不愿意自己的小说里只有一种目光,一个角度,电影思维发达的他为他的小说选择了更多的视点。这是最初,他刚刚创作长篇小说的时候。

有人认为昆德拉带来了新的文体,而我认为这得益于他曾在布拉格电影学院多年任教,电影的耳濡目染。

多个视点的交替出现,从昆德拉的长篇处女作《玩笑》开始,一直贯穿在其后他的多部作品之中。路德维克的复仇故事,是交集了路德维克、埃莱娜、雅洛斯拉夫、考斯卡的目光来讲述的。这些目光越过记忆的旷野,使得极端年代里迷糊的面孔渐次清晰。多个视点的叙述,似乎最贴切“生命中不能承受之轻”。

昆德拉还经常在他的小说中不厌其烦地长时间注视或者辩识着一个人的脸。仿佛电影中的特写镜头,当然还包括他们伤痕累累的目光。这样的注视来源于人类根深蒂固的“木乃伊情结”,人们渴望永恒,渴望如同埃及法老一样不朽,渴望在观看或者说彼此观看的时候,时间可以停止。我想,特写的出现,正是出于对“不朽”的渴望。

《飞越疯人院》剧照

《飞越疯人院》剧照

捷克电影新浪潮

按照好莱坞的电影叙事法,《玩笑》是再好也不过的一个“复仇”故事。一个被明信片上的玩笑话毁灭全部生活的人,在经历了漫长的15年等待之后,开始了他的的复仇。故事充满了传奇,性与暴力。而按照苏联老大哥的蒙太奇电影叙事理论,电影应该赋予深刻的教育意义,其中蕴涵着铁定的真理和强烈的爱憎,不可逾越地道德,它不仅仅影响着同时代的社会主义阵营国家的电影面貌,也在试图塑造捷克电影的形象和面貌。不过,这个时刻,至少在1968年春天的布拉格,捷克电影却在孕育着自己的“新浪潮”。捷克电影的新浪潮当中,涌现了米洛斯-福尔曼、伊日-门泽尔、贾洛米尔-吉里斯等一大批直面捷克现实的青年导演(其中门泽尔的《紧密监视的列车》获得了奥斯卡最佳外语片奖,这部影片是根据捷克的另一位杰出的作家赫拉把尔的小说改编),昆德拉既是他们的导师,也是他们的合作者。米洛斯-福尔曼后来到了美国之后拍摄了《飞越疯人院》,这部影片对专制与暴力的表现震动了整个世界。当然,这个时候的米洛斯-福尔曼已经不仅仅是要呈现捷克人民的心灵创伤了,他要表达的是对以任何形式出现的暴力的抵制。

1968年的捷克电影发现自己迫切需要真实和自由的表达,一个去墓地盗花的少女被抓的真实报道给了昆德拉极大的震撼,这个人物成为电影中的露茜,成为那个充满仇恨的路德维克身陷囹圄救命的稻草。渺小的个人充当了历史的人质,而他得以立足大地的所有根基在瞬间就坍塌。《玩笑》的故事跟拍摄于1992年获得欧洲电影节三项大奖的比利时影片《英雄托托》有着相同的复仇主题,不过,后者已经没有那么沉重的历史背景了。尽管如此,昆德拉在《玩笑》里依然充满了自嘲,主人公“有来由”的恨在影片结尾“无来由”地消失了。这跟昆德拉在翻看希特勒童年时候的照片的感觉是一样的。荒诞的现实感将路德维克并且导向惊人的“存在”意识当中。路德维克积所要报复的人正准备抛弃他的妻子,他勾引仇人的妻子对仇人来说有可能成为一个合理的借口。在对主人公的“存在“深表同情的时刻,昆德拉已经开始了他后来的所有作品中想要阐述的命题:人性是不确定的,甚至恨,甚至爱。

昆德拉的小说继承了他的文学先辈辛辣的幽默的传统,但这个时候他的文学,很显然,和电影之间的关系也十分的密切。《玩笑》由昆德拉亲自编剧,捷克新浪潮电影的代表人物之一贾洛米尔•吉里斯执导,这时的捷克似乎对昆德拉的小说和电影都如此的渴望。《玩笑》上映后受到观众的欢迎,苏联坦克开进布拉格之后,昆德拉的小说和电影同时被禁止,他也被解除了在布拉格电影学院的教师职务。

即使苏联坦克开进了布拉格,捷克电影仍然认为它是属于欧洲电影的一个部分而不是苏联电影的一个部分。但是,捷克电影跟法国、意大利、英国电影也同样有着巨大的差异,它有着自己的叙事传统和叙事法则。布拉格是卡夫卡的故乡。捷克这个夹在东欧和西欧之间的国家,一直在守卫着自己脚下的那一寸“我自己的”土地。

和法国的新浪潮电影所不同的,捷克电影新浪潮里的影片探讨的似乎还不是电影语言革命的问题,而是解决一个真实表达的问题。当电影变成一个一个谎言和改造现实的工具的,《玩笑》辛辣地把电影指向了谎言的制造者,并竭力挣脱任何的电影陈规与教条。如出一辙的新浪潮在中国,是在20世纪90年代才开始以独立电影的形式生成,真有点让人恍惚:今夕是何年?假以时日,我们是否能拍出《飞越疯人院》那样直刺专制与暴力的影片?或许有机会拍时,少年已经变成老大,锐利的刀刃已经钝锈,徒生伤悲了。如此境遇真是一个无论如何让我们也笑不起来的一个玩笑。

在世界电影的版图里,捷克电影算不上电影大国,不过,他们还是奥斯卡的电影常客,《青青校树》和《科瑞亚》也都为观众所熟知。

《飞越疯人院》导演米洛斯-福尔曼

《飞越疯人院》导演米洛斯-福尔曼

《布拉格之恋》剧照

《布拉格之恋》剧照

编剧

《生命中不能承受之轻》在1988年被美国导演菲利浦-考夫曼改编成同名电影,更多的中文译者把影片叫做《布拉格之恋》,叫这个名字更准确,导演实际上把笔墨更多的花在了“恋情”的纠集上,而昆德拉的小说在我看来不是讲述爱情的,是讲述“存在”的,无论在什么样的国度,这都是你要面临的首当其冲的问题。

说句实在话,从电影改编的角度来蓝,电影《布拉格之恋》还不算失败,法国《电影手册》甚至还把它评为该年度的世界十大影片。可是它仍然遭到了无数热爱昆德拉小说的人们的指责。我相信,昆德拉自己对这部影片也不会满意的。比较公允的说法我觉得应该是,电影《布拉格之恋》和小说《生命中不能承受之轻》是两个完全不相关的作品。

电影在米兰-昆德拉的生命中究竟占据怎样的分量?说米兰-昆德拉和电影之间有什么关系?这一点,米兰-昆德拉还不及玛格丽特-杜拉斯,尽管他们都以不同的方式参与到各自国家的电影新浪潮运动当中。创作了《玩笑》之后,米兰-昆德拉没有在电影编剧的道路上继续走下去,玛格里特-杜拉斯则不仅仅做编剧,还亲自出马担任导演,拍摄电影,在电影史上也留下了自己的作品。

离开捷克之后,久居巴黎的昆德拉与电影渐行渐远。这真是一个让人难以置信的事情,法国毫无疑问是一个电影大国,可是昆德拉在创作小说《不朽》的时候,甚至宣称他要写一部不能拍成电影的小说。影象是否真的能做到“物质现实的复原”(电影理论家克拉考尔语),或者能让我们体会“永垂不朽”的幻觉?对于电影这个20世纪最强大的媒体,昆德拉还是保持了一定的距离和怀疑,我们从他在《小说的艺术》中他对小说至高无上的地位的评价就可以看出他强烈的倾向来。

归根结底,米兰-昆德拉是一个伟大的,真正意义上的小说家,而并非一个职业电影编剧,电影仅仅在他的生命中留下些许痕迹。

|