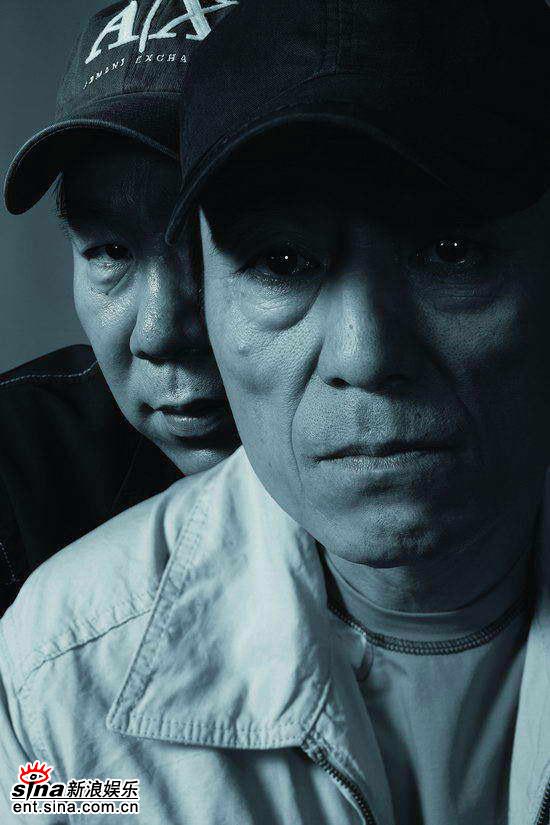

张艺谋与张伟平

点击此处查看全部娱乐图片

相信张艺谋已经习惯了,这样被很多人围着看。

他走过来时远远不像一个兵马俑或成功人士那样昂着头,而是重心靠前,腰背微弯,帽舌遮着眉心,但你还是能从这张脸上著名的尖颧骨和深陷的眼窝认出这位导演。他的第五代同学何群曾经形容他睡觉的样子是“鲁迅逝世”的姿态,除了指其卧姿端正肃穆,以上两点也是重要依据。

他眼睛不大看陌生人。但肯定,他能意识到自己一直都在被各种眼睛看着。他也知道身边围着的哪些人是他需要的。这包括他的助手,也包括被他有时称作“老板”有时喊成“小伟”的张伟平。后者比他小七岁,他们是五十年代人的一头一尾。从两人之间不到0.02公分的距离可以看出他们相互需要的程度。其他人则都带着与名人难得一见的心情,自觉地保持距离;还有一些跟在后面,想要一个签名或者,能合张影是最好的。

最后非常少的人跟他一起进了这个带花园的餐馆,包厢里,他脱去了桔黄色的外套。其实天还很热,不过想必他常常要呆在有空调的房间里,开为时不短的会,以及有空调的车里,在去开各种会的路上。

他把外套挂在屋角的架子上,转身的同时,也开始对木已成舟的现实表示一点委婉的抗争,但可能不想我们难堪,因而语调是老爷们特无奈扯闲篇儿式的:“我就特别不善于弄这个……我告你说我所有的封面,国外的我都不拍……因为不爱被人摆……就不爱摆来摆去的,平常我就做这工作的,知道这东西,呵,净摆别人了……也不是排斥,这对我来说都是……不干这事你明白吧,不是这块料……”但他还是坐了下来。

有人端过一杯冰水。他就看着这杯水。你还能认出他正是《老井》时代那个满脸憨笑的后生,只不过“从鼻翼两侧直奔嘴角的线条”深多了,脸部也收缩得更“骨感”了。说话时他会直视对方的眼睛,遇到感兴趣的话题,他能说到眉飞色舞,表情像一张拉满的弓,眼角里都是兴奋的意思,但不过几秒钟,这张弓便回归静止,语气也从大开大合转为平铺直叙。仿佛箭已经射了出去,你却看不到是谁干的。连弓弦都不颤。

这种亮相并不多

20年前,陈凯歌曾经为张艺谋写过一篇《秦国人》,那文章近景写的是入骨三分的张艺谋,远景却有许多借以言志的东西。你能看到京城世家出身的陈凯歌那种抒发抱负的冲动。他的电影也如同京剧形式一样充满了代入感,几乎每一部都有他自己的影子;而张艺谋更像陕西土生的皮影艺人,故事只管拿来,将一个个人物画好,印在烙在薄如蝉翼的皮革上,勾了彩,太阳底下默默翻晒,终于坐到幕布后将它们轮番舞弄,斗至耳酣面热,才直着脖子吼上几吼。

当然这是不同的人生。1972年,21岁的陕西国棉八厂操车工张艺谋,曾琢磨过秦始皇的相貌,那只是为了画墙报,画墙报是为了能调进工艺室,调进工艺室之后,他将成为一个摄影爱好者,天天念叨着要开一个照相馆。30年后,他拍了一部叫《英雄》的电影,那里边也有一个秦始皇,这部电影被视为他从艺术到商业的转型之作,所以这一次的秦始皇也像通了电一样,不但横扫六合,还有一身武功。

陈凯歌也许不会再为张艺谋写另一篇文章了。时隔多年,他们已经从爱激动的新生代导演变成爱生气的主流人物。现在已经不是那个只有专家掌握话语权的时代了,传媒和网络高度娱乐化,人人都有话语权,无论张艺谋在商业上如何成功,似乎总是伴随着更多的批评,他对这一点感到很茫然:“二十篇文章就能把一导演骂傻了!”虽然是调侃的语气,但看来他并不认为这些批评真正来自民间。传媒的几十篇文章就可以在网络上被无限复制扩大到误导观众的地步,他认为。而观众又是谁呢?他不相信有一个调查机构可以调查到大多数观众的想法。最后他只能回到他自己,他的团队,朋友,合作者,相互熟悉,彼此了解。

张艺谋37岁开始当导演。因为沉默寡言,不幸给了人老谋深算的印象,人称“老谋子”。到47岁,他认为自己“已经成了一个彻底话多的人”,因为每一天每一分钟,都有不同的人在等着他做决定,做什么不做什么,怎么做以及做到什么程度。

自然,和他以前拍的那些文艺片相比,投资上亿的电影是等着要赚钱的,也就是说,张艺谋无法只考虑他自己想要什么。他往往要考虑更多他所不知道的人想要看到什么。这是一种艰难的猜想。

《红高粱》壮怀激烈,《菊豆》撕心裂肺、《大红灯笼高高挂》象征隐喻,《有话好好说》风格前卫,《我的父亲母亲》舍浓郁而求纯朴……张艺谋很容易找到一些风格化的词来形容他以前的作品。不过对于《英雄》、《十面埋伏》,他笼统地用“商业电影”来概括,并不是因为这些电影更复杂,而是它们不仅仅属于张艺谋。它们诞生的一开始就充满了猜想与反驳。现在轮到张伟平出场。这个世界上互补的例子很多,张伟平的直率与张艺谋的内向正是如此。他甚至可以指责张艺谋在生活上是个“白痴”,因而从房子到衣服他都要帮着张罗,但是投到张艺谋这块牌子上的几个亿人民币,他却连帐本也不看。这显然是一种默契。当张艺谋说,“如果有天张伟平表示不想干了没意思,那我就不勉强他了”,张伟平答:“哪天艺谋不需要我了,哪怕一点点,我第二天就不干这行了。”

就娱乐来讲,这个时代简直是最好的。这部中国最贵的电影经过超级捆绑,整合着久经考验的“雷雨”故事、中国人喜闻乐见的武侠与宫廷阴谋、从周润发到周杰伦的粉丝推力、极尽铺陈的张艺谋美学、以及有中国特色的张伟平营销,凤凰台“天天有报读”的老头儿杨锦麟看到这儿,忍不住就会鼠笔提起来,点题一个字:爽!

一定还会有更贵的电影。还会有更高的票房。同时也不能避免更多的争议,以及更商业的结局。

但是这些在张艺谋看来也不是最重要的。这位55岁的独身者很少谈他的爱和梦想,也很难从他石头般严密的表情里找到内心软弱的证据,只能等着他自己说出来:“10年来,我一直梦想着让巩俐演女皇,这次终于实现了。”你可以相信他是发自肺腑,也可以认为他不过是就事论事,但这句话其中的孤独味道,确实与大多数人无关。因为当时不是其他人,而是坐在他身边的巩俐流出了眼泪。坚强的人流露软弱只是不动声色的一刹那,因为他的性格不允许自己被压倒。

“媒体永远是一个矛,你是一个盾。”张艺谋提到了永远,也提到了矛盾,其实没有永远,他指的是今后很长的一段时间,具体有多长,要看矛有多锋利,盾有多结实。

张艺谋·张伟平

我们的十年

导语:姜文在公共汽车站边被黑道大哥暴打,张伟平演一个人高马大的打手,花格子衬衫大墨镜,身手敏捷地把姜文一脚踢飞。当时这几个镜头反复打了一天,在郊外的公共汽车修理厂,张伟平累得四肢僵硬。这是1996年,张伟平第一次投资张艺谋电影。2600万,当时可以启动两个房地产项目,张伟平拿这笔钱救了张艺谋的急。

10年后看起来,张伟平在中国电影史上的第一次亮相一半是义气一半是玩票。他当时根本不懂电影,《有话好好说》的字幕还把他们的制片人写成了“张卫平”。电影赔了1000多万,发行权800万卖给了董平,后者转手把票房做成了4600万;《有话好好说》还给张伟平留下了一个饭桌上的经典段子,“我带着姜文、保田、瞿颖他们十几个人去了威尼斯,在当地包了一层五星级酒店,姜文当时特感慨地对我说,他当年带着《阳光灿烂的日子》来威尼斯参赛时因为经费紧张,夏雨都没来成,他就带了一个翻译,还是他当时的女朋友,既省钱又顶事。这以前,中国还没有带着全体主创出国的。我一想,算了,艺谋的电影,大家出回国也都不容易。到了威尼斯,第二天要放片了,结果,没带拷贝!”

很难想象,这两个男人的十年风雨,有这样一个玩笑似的开头。对于我们这个“变化就是一切”的时代,十年是一个足够长的考验期。十年前,张艺谋的巩俐时代在《摇啊摇,摇到外婆桥》的关机饭上由他自己之口宣告结束,在首都机场接机的张伟平几乎认不出这个“遍体鳞伤”的男人;十年后,张艺谋成为中国文化的全球代言人,人称“国师”的多面手,掌管从奥林匹克到城市山水和百老汇歌剧等若干视觉系统,“二张组合”始终如一。

这十年,他们在奥斯卡在威尼斯在全世界最美的剧场里一次次尽享全球电影精英由衷的喝彩;他们在电话两端分担来自女人的伤痛和得意;他们把电影卖到了2.5亿人民币和5300万美金;他们在最热烈的赞颂与最刻毒的咒骂里依然声音响亮;他们的一言一行都是娱乐版头条最渴望的眼球炸弹;他们不停地关机、开机、关机、开机,十年八部电影,即便是最挑剔的观众和影评人也无法否认,这个数字代表着中国电影一刻不倦的渴求。

孩子王,药剂师,厨师,国棉八厂工人

1951年生在西安的张艺谋和1958年生在北京的张伟平本是两条不可能相交的平行线。50年代末,当张伟平随爷爷奶奶回到沈阳,在沈阳军区大院被干部出身的爷爷奶奶当独苗宠时,张艺谋开始体会父亲的黄埔军校出身带来的童年压抑,当时他皮肤科大夫的母亲是家里唯一的收入来源,养活三个儿子和找不到工作的丈夫。母亲的磨难和父亲的沉默成了日后张艺谋电影男女形象的个性基调,“被人从门缝里看着长大”也影响了他“一直收缩性地做人”。

1971年,张艺谋被分配到咸阳国棉八厂当工人,张榜公布时名字错写成了“张银幕”,电影在他20岁的生命里第一次发出邀请。而此时的张伟平正在家和学校的方圆几里内享受孩子王的威风,他人称“胖小”,好打抱不平,每天午饭都带一帮弟兄回家吃饭,这是他“人生里最快乐的时光”,只要是他保护的弟兄没人敢动一下手指。

1978年张伟平从沈阳回北京接母亲的班,第四医院的药剂师一干十年。这个职业让他养成了洁癖,坐在办公桌边都会不停地用面巾纸擦桌子。这十年也是张艺谋艺术道路的起步期。当年他卖血买相机、11次上华山拍摄影集、求助黄镇、超龄六岁免试搭上了电影学院文革后的头班车,他在1999年的公益广告《知识改变命运》中说“只是为了要找出路,谈不上热爱”,他在电影学院4年有个经历至今让张伟平耿耿于怀:“艺谋站起来发言,别人撤了凳子,他一屁股坐在地下,全班哄堂大笑。搁我一定转身把那孙子一拳打倒,艺谋一声没吭,拍拍裤子拉过椅子,坐下了。”

90年代初,一个铁哥们儿拉张伟平下海,一起做航空食品,他们包揽了整个首都机场和广州机场的盒饭,省心又利润丰厚,加上后来的药品和房地产生意,在90年代初大款暴增的年代,张伟平很快成了影视圈钟爱的大哥,为人慷慨又讲义气,路子广又能拿事。

40岁前,张伟平每年的生日Party都是影视圈的明星聚会。这时的张艺谋已经通过《黄土地》和《红高粱》里找到了自己喷薄而出的表达方式,那些“对生命的舒展和辉煌由衷的赞美和欣赏”是他内心最直白的表达,但却并不为国人接受。

张伟平和张艺谋的交往始于1989年的一次圈内饭局,当晚张伟平开着自己的夏利送张艺谋回家,二人聊得投机。10天后,巩俐打来电话,张伟平请巩俐和张艺谋来家里吃饭。此后六年,二张成了铁哥们儿。一次,对吃颇有心得的张伟平问张艺谋:“川徽鲁粤,你喜欢什么口味?”张艺谋答:“羊肉泡馍最好。”于是张伟平带着张艺谋吃遍了北京的大小名厨,张艺谋后来说:“羊肉泡馍确实不是最好吃的,但我就是喜欢。”

祖籍山东的张伟平,好吃口味浓重的鲁菜,自幼的理想是做一名厨师。他要是好一口,一定要吃个够。80年代在西门子商务行政部做经理时他每月拿960块外汇券,有个周末突然馋了广州东方宾馆边上的蟹粉小笼,叫上一哥们儿,买了500块的机票过去,吃了包子,转身飞回来。这倒和他现在的生意一个模式,吃定了一口咬住不放。

如今的中国电影市场,张伟平的新画面,王中军的华谊兄弟,董平的保利华亿三足鼎立。王中军稳住了冯晓刚,走的是影视、广告、演艺经济多元化经营未来上市融资的常规商业道路;从《孔雀》到《一个陌生女人的来信》,董平圈内结交广、艺术片多,但电影上获利有限;只有张伟平把所有鸡蛋都放在张艺谋这一个篮子里,张艺谋电影是新画面唯一的产品,对这个铁哥们儿,张伟平甩手到“一不看账本,二不看剧本”。张伟平喜欢简单的商业模式,铁哥们儿当合作伙伴,可以“一竿子插到底”。

这样的两个男人

关于二张品牌的商业模式,张艺谋有句名言:“我是种萝卜的,他是卖萝卜的。”为了把张艺谋的“萝卜”卖个大价钱,新影联的高军说张伟平显示了近乎癫狂的想象力,高军评价:“张伟平是一个富于冒险精神的性情中人。”

张伟平为什么敢想敢干?哪里来的底气和创意?在他张狂的“赌徒精神”背后,其实有着敏锐的头脑和过硬的底牌。张伟平说:“我不怕吃亏,因为我吃得起亏。”

熟悉张伟平的人都说,外表粗枝大叶的他,其实为人极细心。他记忆力很好,熟人的电话张口就来。新画面员工说,他们加班回家晚了,“领导”都会电话问一句“到了没有”。刘威说当年和新画面老陈一起去欧洲,邻上飞机前张伟平派人给老陈送了一打儿欧元,还说:“到那边换可能不方便。”当年《卧虎藏龙》国内票房不理想,原因之一是国内发行商扯皮把档期推后了几个月,但这样的意外没有发生在张伟平身上,他说:“我不会对方方面面的困难估计不足,我不想当然。”

为人保守的张伟平是东北价值观的坚定执行者和斩钉截铁的捍卫者。他重家庭,半个月前刚刚突然袭击飞回澳洲陪妻子和孩子过周末。张家4米直径的大圆桌上待客无数,从高仓健、张艺谋到各路要人,但只有一种情况张伟平不坐正中央,那是妻子父母来家里吃饭。

他重朋友,反复讲自己人生最大的力量不是来自家人和事业,而是来自朋友。张伟平是老派男人,看到公司里女孩穿低腰裤或者低领衫一定会数落一句。那些困扰文青和中产的不可捉摸的情爱,难以调和的自我和社会之间的矛盾,以及被稳定生活慢慢消磨的激情,从来都让他觉得很“酸文假醋”。 张伟平在飞短流长的娱乐圈代表了言出必行的确定性。这些秉性装在他一米八五的大块头身体里,用他掷地有声的语气反复宣讲出来,喜欢或不喜欢的人都肯定这个人的真性情。

2004年《十面埋伏》上映后,国内媒体和专家掀起的空前绝后的批张运动并不在张伟平意料之外,即便如此该片还是争取了7、800万的观众,也包括来自官方的支持。文化人在这场事件中完全失势,张伟平始终如一的强硬充分显示了他的不好惹。为什么专家批不倒张伟平?新影联的高军有一个解释:“因为张伟平的朋友圈同样很强大。”张伟平交人很准,他喜欢讲义气又能干的朋友。国内营业额最大的新画面为什么只有10个人?因为张伟平在外围储备了高效而有力度的各方面资源。据说,《十面埋伏》那场经过各地电视网转播收视人数达到7个亿的首映式,动用了张伟平20几年储备的人脉,一个都没浪费,他们都是张伟平的“铁哥们儿”。

说到底,张伟平的大手笔还是来源于踏实的经济后盾,他的航空食品、药品和房地产生意如今已经形成了稳定而丰厚的利润来源,投资张艺谋电影即便失败也不至伤筋动骨。张伟平在《英雄》和《十面埋伏》上所作的商业决策,看似一掷千金,实则十拿九稳。以英雄为例,因为《卧虎藏龙》创下外语片北美票房过亿的纪录,其制片方之一港商江志强得以从海外融资3000万美金复制同类题材的《英雄》,加上张艺谋对海外市场的票房号召力和全明星班底,片子的海外市场预期利润至少应该保证收回成本。后来米拉迈克斯所付的2500万美金北美放映权也基本证明了江志强和张伟平的判断。据《纽约时报》披露,米拉迈克斯当时将《英雄》雪藏一年,后来还是迫于母公司迪斯尼的压力不得不提早上映,原因据称迪斯尼在香港的项目因此遭到了来自中国官方的压力。

张伟平常讲:“做张艺谋的制片人,人品、实力、智慧、胆量缺一样都不行。”2006年底,这两个男人又把赌注拉大到3.6亿。中国电影百年,《满城尽带黄金甲》是第一部由中国制片方制定美国上映档期的电影,这两个中国男人的权势开始介入好莱坞的规则制定。张伟平总是感慨:“《黄金甲》是艺谋从影至今的总结。这样的片子,一生拍一部就够了。”隔着十年的辛苦路回望,这句话多少也带了点“十年一觉电影梦”的感怀和不足为外人道的辛酸。新画面在亚运村阳光广场的办公室正能望见“鸟巢”,2008年,这里是张艺谋和全中国的主场。张伟平和张艺谋的十年风雨,有了这样一个华彩小结。接下来的十年呢?或者更远……(《时尚先生》供稿)

|