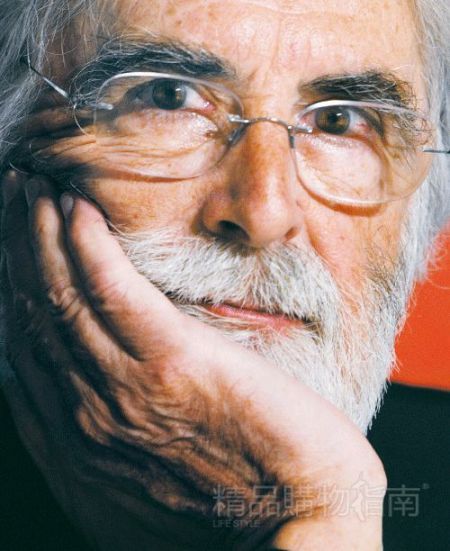

迈克尔哈内克:万丈深渊里的乐观主义者

奥地利导演迈克尔·哈内克

奥地利导演迈克尔·哈内克

撰文/步闻风 编辑/二黑

从2001年开始,奥地利导演迈克尔·哈内克凭借《钢琴教师》《隐藏摄像机》《白丝带》《爱》两获戛纳电影节金棕榈大奖、一次最佳导演奖、一次评审团大奖,手到擒来,甚至连庄。《爱》更入围了今年的奥斯卡最佳外语片,拿下小金人似乎也只是早晚的事。登顶的为何总是他?他到底是谁?所从何来?去向何处?

1 哈内克在《爱》的拍摄现场指导两位演技大师演绎老夫妻之间刻骨铭心的爱与恨。影片最后,老头捂死了老妻,然后又与幻觉中的她魔幻而去。

2 伊莎贝拉·于佩尔在《钢琴教师》中演活了自慰、自虐、自残才能体会生之意义的女主角,她因此获得戛纳影后。她却说:“一切都是哈内克的。”

3 美版《趣味游戏》与旧版如出一辙,疯狂、空虚、残暴的少年们在银幕上极尽虐杀之能事,银幕下的观众如果受不了了,哈内克就满足了。

4 哈内克在《隐藏摄像机》拍摄现场指导朱丽叶·比诺什等人演戏。这部电影中的中产阶级家庭一夜崩塌,缘于一段黑色童年往事。

5 《白丝带》既是法西斯主义的诞生寓言,也是对被压抑、被禁锢的人性的一次冰冷刺骨的凝视。

电影病人最后亮出了手术刀。

1976年,身兼多种身份的意大利电影导演皮埃尔·保罗·帕索里尼的最新作品《萨罗:索多玛的120天》在欧洲一些国家上映,影片在奥地利放映时得到了和其他国家差不多的反响:观众与其说是在享受一部电影,倒不如说在忍受一部电影,许多影院内的观众纷纷出现了不良反应,头晕呕吐者纷纷夺门而出,脚步深浅不一地回到家中后仍感惊魂未定。在这群人当中有一名已入不惑之年的男子,两年前他也刚刚交出了他的电视作品处女作,但这名本应一眼就能看穿电影制作内幕的业内人士却因为此片而病了14天,直至今日,他依然没有勇气再次观看。

那么这名导演日后拍出了什么呢?说一件事情或许能加深你对他的印象:2008年,他将自己早年的作品《趣味游戏》(Funny Game)翻拍成了英语版在美国上映,这个讲述某个家庭遭到两名年轻人暴力残害的影片,似乎让观众席上的众人重新经历了30多年前导演所经历的生理反应——许多人看到中途便弃席而去。不过在出口处有一个人正在等着他们,并且用掌声和欢呼声来庆贺观众的离去。这个人不是别人,正是本片的导演,他的名字叫迈克尔·哈内克。

是的,就是这个在我们看来存在行为分裂的导演,在近五年来夺得两座世界顶级电影节——戛纳电影节的最高奖项而跻身“戛纳七人堂”(其余六位分别是:弗朗西斯·科波拉、今村昌平、达内兄弟、阿尔夫·斯约堡、比利·奥古斯特和埃米尔·库斯图里卡),而其盛名之下的作品在自己生活的国家和区域却依然是大家避之不及的存在,当年首夺金棕榈的作品《白丝带》的下场便可见一斑——主要投资方德国觉得影片不能代表自己国家,而拱手把这个申奥的名额让给了导演的祖国奥地利。

哈内克,这名由三个女人带大的孩子、这名喜欢用影像的手术刀在社会的烂疮上划拉口子的外科大夫、这名自认为是乐观主义者的影像煽动者,总能透过犀利的镜头发现那些中产阶级日常生活中经常存在但不敢面对的“深渊”,然后时刻准备在影像叙事流的关键节点上冷不防地扇上观众一个耳光。

人们总隐瞒自己的污点,于是酿成大祸……包括那些残忍的孩子。

哈内克出生在德国的慕尼黑,他的父亲也是一名导演,他的母亲则是一名奥地利的演员。但是哈内克的童年几乎没有父亲,因为父亲在他很小的时候就离开了他,陪伴他长大的只有三个女人:他的母亲、他的姨母和他的祖母。或许从赫尔佐格和法斯宾德的经历中你能总结出一种属于这代日耳曼电影作者身上的共性:缺席的父亲,却又是无处不在的父权。法西斯意识形态的阴云笼罩了他们童年的多数时光。哈内克的电影,在某些程度上与德国新电影运动的这两位旗手产生着呼应:赫尔佐格影片中那位秉持“人定胜天”思想的克劳斯·金斯基,到法斯宾德影片中那些没有男人而在情感漩涡中苦苦挣扎的女性,再到哈内克影片中那些稀松平常、生活富庶的中产阶级家庭中爆发出来的难以调解的危机,都可以说是某种斯德哥尔摩综合症的感性延伸。

哈内克的世界中,多数人都不是天真的孩童、坚强的男性和温婉的女性,在他看来,正是这些人组成了西方世界的大多数;尽管他本人在访谈中会以调侃的口吻来回应那些试图从他的家庭生活背景中挖掘出其创作心理渊源的采访者,但即便如此,他还是会坦然地承认自身意识中某种继承自家庭的东西:比如他的作品中,家庭中的男性总是试图为了某种表面性的体面去掩饰和隐瞒某些生活中的污点——无论这种污点是来自自己的过去(《隐藏摄像机》)还是家庭成员(《白丝带》);而家庭中的女性则多愁善感,依然背负着女性历来有之的被动心理,在关键时刻暴露出自己是屈从于某种男权主导思想的奴隶,而且哈内克留给女性角色的同情分往往会高于男性;不过最有看点的当属其影片中的那些孩童和少年们,哈内克认为,孩童的天真单纯个性只是身为父母的家长在他们身上的理想化寄托罢了,真正的孩子其实并不单纯,而且很善于伪装自己的危险性。他们残害弱者、残害动物,甚至出于嫉妒会去撒谎造谣,为的就是在这个世界中夺取自己最大的利益。那部以《白丝带》为片名的反讽社会情节剧便为我们呈现了这个耳目一新的少年群体,以及其生活的家庭环境所预示的背后那场即将席卷欧洲的法西斯暴风雨。

同时,哈内克也认为,他的家庭环境决定了他是一个对沟通存在消极心理的人。在孩提时代的儿童们通常都会被家长所误解,他们说蓝,家长以为是绿;他们要喝水,家长以为是喝汤……这种不一而足的“沟通不畅”现象会一直陪伴所有人的一生,即便是在其最新的作品《爱》中,那个女儿自始至终也无法明白自己父亲的所作所为。《隐藏摄像机》中的父亲在儿时便处于一种莫名的恐惧感和嫉妒感,于是伤害了一名寄养在自己家的移民少年,而对这种黑暗心理长期以来的“选择性失忆”则酿成了这个家庭最后的悲剧。

在哈内克的人生经历中,姨母一直是一个非常重要的角色,因为擅长风花雪月的文艺事业的双亲在养育儿女上却不存在丝毫的天分,于是姨母便接过了这个重任。而现在,92岁高龄的姨母深受风湿病的折磨,于是她吞服了过量的安眠药,幸好哈内克及时发现才让她免于一死;在此之前,姨母也曾恳求哈内克可以“送她上路”,哈内克说如果他这么做了,那么作为姨母继承人的他将会在监狱里度过余生。在面对亲人的痛苦和个人背负的罪责之间的确存在一个非常模糊的道德地带,哈内克用来描述这个灰色地带的方式是影像,而这部电影的名字叫做《爱》。

如果不加阻拦,儿童必将杀死鸟雀。这是哈内克的态度,他拒绝简单的单纯与简单的罪恶。

“当理想变成意识形态之后,理想就变得不那么美好了,比如说基督教是个美好的东西,但是东征的十字军就不是很美妙了。”

你们为了保护现有的东西,失去了什么?

“我觉得人活着,就必须要有理想,理想是一个美好的东西。但是,当理想变成意识形态之后,理想就变得不那么美好了,比如说基督教是个美好的东西,但是东征的十字军就不是很美妙了。”

或许这段哈内克的独白可以加深我们对他所要表达的东西的总体印象。如果说欧洲社会到今天已经形成了一种死水般沉闷的“平静”气氛的话,那么哈内克就是喜欢往这潭水里扔大石头的那个人。欧洲精英群体包装了这么多年的高贵典雅到他这里全部成了吹弹可破的泡沫,而他用来吹弹这些泡沫的手段也是一种游走在极端和狂欢之间的假设:他很明白只有引入一些类型片式的冲突因素,才能将中产阶级那层光洁的死皮撕起来(从这点上来说,与之形成暗合的倒不是那些德国新电影运动的导演,反而是许多超现实主义的风云人物,如布努埃尔、大卫·林奇,甚至新近在日本蹿红的园子温等)。《趣味游戏》可能放在现实中就是一户中产阶级三口之家出外郊游度假,所以导演就引入两个带着虚无主义思想的残暴年轻人闯入他们的家庭,用一套规则逼出每个人的那条“底线”;《隐藏摄像机》中的家庭应当算是上流社会的缩影,可是导演让一个不知道身份为何的人来监视他们的生活,从而将主人那段阴暗的童年往事惊悚道来;更不用提《爱》当中那场突如其来的病害,把一个原本十分美满和谐的老年文艺家庭搞得分崩离析了;还有上文提及的《白丝带》中的“可怕的孩子”们(或者说这些孩子们背后那些可怕的意识形态们),硬是将一个看似平静的小村庄弄得家破人亡。

之所以哈内克会选用这些富庶的中产阶级作为自己动手术的目标,他曾结合《爱》一片有过这么一番解释:“的确,我可以选择拿一户平民家庭作为我的主角,那样出来的电影我想可能就不是我要观众关注的话题了,他们会想‘要是这户家庭有钱去住医院和福利所就好了’,而不会去思考现在我要他们关注的问题了。我其实是想让他们明白,这户家庭不缺钱,老人让老伴留在家中自己照顾是他自己做出的选择,而这种选择造成了这样的结果。”因为哈内克深知社会普世主义价值的自私性,在他看来,他所处的这些欧洲发达资本主义国家一直回避回答也无法回答的问题便是:你们为了保护现有的东西,失去了什么?这个问题,哈内克坦诚他自己也没有勇气去面对。如果有一个精壮的外来人出现在他家的门口,然后说“你有这么多房间,我也想要一间”时,他的第一反应也是拿出猎枪把对方轰倒在地。如果说当今许多欧洲文艺片作品更多擅长的是为晚期的资本主义社会吟唱温存的挽歌的话,那么哈内克就是那位猛力用铁锤撞击丧钟的人。

被哈内克振聋发聩的钟声同时震碎的还有整个欧洲社会的未来。在他的影片中,年轻一代的人物个个胸无大志、务实短视,仅有极少数的希望夹杂其中。《白丝带》里的小女孩在虐杀了父亲喜爱的小鸟后走进了洗礼的宗教殿堂;《爱》当中的女儿中途放弃了音乐的理想,转而去从事房地产业务,还和一名母亲所不齿的英国商人结了婚。影片中那位手法粗野的护理工不仅敲诈了老人一笔钱财,而且对自己不人道的服务行为没有丝毫歉意,反而对老人反唇相讥;《隐藏摄像机》中主持人夫妇从警局出来后不小心被一个黑人青年逆向行驶的自行车撞到,黑人青年反而对大发雷霆的男主角发出了死亡威胁。在哈内克看来,一个果核都腐化了的果实,其新生的果皮又何以能保持新鲜呢?在该片中还通过男主角口述,讲述的是在他家做长工的那个孩子的父母,是如何在一次由巴黎的阿尔及利亚人组织的自由游行中被法国警方武力镇压而失踪的,这个故事加之后来孩童时代的主角对那名寄养在家的男孩的诬陷,暴露出了流淌在这些国家上层社会中的那些所谓“自由主义”的黑色毒液。

“我觉得像《低俗小说》这样的电影,它们就是在强奸观众,它们把暴力当作消费品来用,让观众视之为可以把玩的儿戏,这是我不喜欢好莱坞的原因。”

哈内克借《钢琴教师》“送”给了于佩尔一座戛纳奖杯,于佩尔投桃报李,以评审团成员身份“还”回哈内克金棕榈大奖。这不是交易,这是佳话。

和好莱坞电影一样,我也用电影强奸观众,但不同的效果是,我是想让他们觉醒。

除了上文所述的《萨罗:索多玛的120天》曾经给哈内克带来不堪的回忆之外,他也曾叙述过另一次观影经历,那便是昆汀·塔伦蒂诺的影片《低俗小说》。他说当时在影院里与他一同观赏的是一群年轻后生,当朱尔斯的枪走火轰爆了俘虏的脑袋,他还沉浸在惊愕之余的时候全场却爆发出了雷鸣般的嬉笑声,之后他便开始反思“当代电影媒介到底应该带给观众什么”。

不过似乎在观众看来,哈内克的影片中出现的这种酷剥元素比起那些商业片来有过之而无不及:《钢琴教师》里的女钢琴家会把刀片放入自己的下体;《趣味游戏》的故事本身就是很多酷剥B级片偏爱的题材;《隐藏摄像机》里让孩子活生生剁下鸡头;《白丝带》的孩子们也搞出了后果恶劣的恶作剧无数;《爱》里的老人直接用枕头闷死了与自己相伴多年的老伴……无怪乎有评论家称这些电影为“残忍无道的色情片和酷剥片”。再次回想下那名站在影院出口处为离席的观众鼓掌的哈内克,你的脑海中无疑会浮现出一个采访者送给他的一个绰号:“催命甘道夫”(甘道夫是《指环王》当中的巫师)。不过对此种误读式的评价,哈内克有不同的意见:“我觉得像《低俗小说》这样的电影,它们就是在强奸观众,它们把暴力当作消费品来用,让观众视之为可以把玩的儿戏,这是我不喜欢好莱坞的原因。我的电影不是这样的,我也要用电影来强奸观众,而我要的效果是通过强奸来让他们觉醒,让他们意识到他们在被强奸,要他们从这种被催眠的强奸状态中苏醒过来,然后回过头来去思考电影是什么,思考现实是什么。”

如果每个观众都能深刻理解哈内克的这句话,那么理解他影片中的各处“挑衅”行为便会变得通达异常。对于观众来说,这些内容形成挑衅的前提是观众必须去面对一些他们在现实中“选择性遗忘”的事物。每个人都会犯错误,而有很多错误在公开之后可能不会获得社会的认可,或者让你失去原本平稳的生活状态,那么在这些状况下你会选择容忍自己犯下的这个错误还是冒着失去一切的代价去公开它呢?整个西方社会在一道十分严密却毫无理性可言的意识屏障下运转着,过去这道屏障让德意志变成了一个丧心病狂的国家,而哈内克认为这种现象的出现并非一种偶然,西方人性的黑暗面是一处永远存在的深渊,以中产阶级为代表的西方人已经沉湎于对深渊的凝望中,而不幸的是,他们都落入了尼采的圈套——“当你凝望深渊时,深渊也在凝望着你”,而哈内克就是将这个深渊推到他们面前的那个人。哈内克的这些“煽动行为”成了观众反观自己的镜渊,尽管在多数情况下个中事件并非全然会发生在观众身上,但至少这些影片提供了在遭遇这些问题时面对自己内心的机会。或许哈内克正是要让他自己和我们一起多次与灵魂深处的深渊有正面对峙的机会,无论你坐在影院中还是选择走出影院,你或多或少都有了一份直面内心的“经历”。

说到自己的人生态度,哈内克有一套更加玄妙的理论来诠释。正当众人从其作品中断定他是一个悲观主义者时,他却这么来回答:“我觉得我是一个乐观主义者,因为我用积极的态度来对待我的观众,我不给他们提供解决方式,我希望他们看完我的电影后自己去思考,去解决自己的问题。只有那些好莱坞影片才是悲观主义者,他们把观众当傻子,只会用简单粗暴的解决方式来糊弄他们。我不是那种拍完电影就不在意观众感受的艺术片导演,在我看来,那些不在意观众的导演要么在撒谎,要么就是伪君子。”

哈内克曾说他崇拜的导演英格玛·伯格曼有个传闻,就是在他拍片的片场附近会“标配”一个厕所,因为伯格曼在拍片间隙会时常光顾这个最能减压的地方——对于他们来说,电影都是压力如山的工作。尽管哈内克的拍片现场并非如他的电影一般压抑摧残,而且据他所言他还是一名讲笑话的能手,但谁又能知道,在每个漆黑的夜里,他会在何时与那个埋藏在心中的深渊不期而遇,他又如何迎来黎明。

哈内克作品精评

《趣味游戏》(1997·2007)

哈内克最赤裸裸地挑衅观众之作。导演像影片里的暴徒一样,打破了所有观众的合理预期,一黑到底。从故事上颠覆了传统,从形式上玩弄了类型,从意念上讽刺了观众,这是一部让人如坐针毡的电影,导演洋洋得意的态度让不少人难以受用。十年之后,他又得意洋洋地照猫画虎翻拍了一个美国版,可见其“阴暗”心理。

《钢琴教师》(2001)

哈内克风格的真正成熟之作。一个简洁而不简单的虐恋故事。极为精确的镜头调度,你找不到一丝一毫的赘肉。极为闷骚的心理挖掘,人物一点点被揭开皮肤露出血肉——直至内心深处的渴望与欲念。哈内克用这部电影宣告他站在了小清新的极度反面。

《隐藏摄像机》(2005)

这部影片不但延续着哈内克一贯的批判性主题,而且哈内克在形式上也做了颇具形而上意义的尝试,在许多段落中,隐藏摄影机拍摄的段落会和现实的段落进行交错,当你认为你看到的是影片中的现实段落时,他会通过突然插入画外音的方式来让你意识到这是一段录像带情节。这种间离效果构成了这部影片的灵魂,加深观众对影像和观看行为的思考。

《白丝带》(2009)

哈内克将目光聚焦到一个带有普遍意义的群落中,而且首次将故事的时间背景设定在了二战前一个特定的时期,通过一个村庄中发生了一连串看似离奇、实则内因昭然的事件的铺陈展现,来揭露出掩藏在欧洲社会中的深层意识形态枷锁和传统教义桎梏,从生活事件的角度出发来探究法西斯文化的成因。

《爱》(2012)

如果说《白丝带》为我们展示了一群不一样的孩子,那么《爱》则是把笼罩在老年人身上的那层浪漫主义光环也剥离殆尽。随着年龄增长带来的焦虑,形成了封闭和孤僻的性格,同时一种哈内克影片中一直存在的自私心理带来了最后的悲剧。与之相辅相成的是,哈内克对西方世界的年轻一代也进行了有力的反讽和批判,这些毫无操守和追求的后代们正在灰暗的现实世界中变得日渐空虚。