1

1文/新浪专栏 水煮娱 OneMyRoad

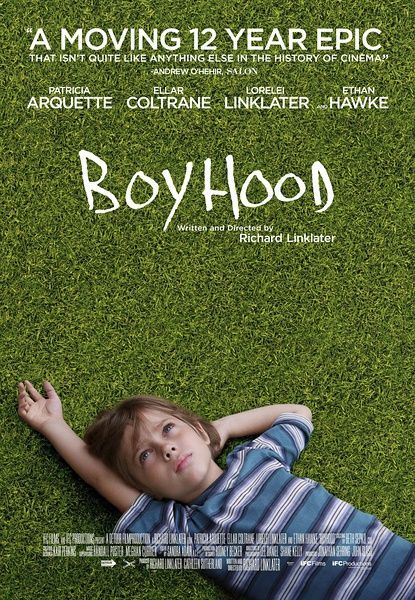

今年奥斯卡最失意的一部影片应该是《少年时代》,在金球奖上成为最大赢家,却最终在后期的导演工会等工会奖项上败给《鸟人》,造就了《鸟人》在奥斯卡上的风光无限。对于《鸟人》,我曾用一篇题为《消费文化下的身份迷失》 进行过分析,主要的意思就是影片探讨了好莱坞的明星文化与大众文化被过度消费的现象,并给予了强烈的讽刺与抨击。而《少年时代》却用12年的光阴去拍摄一部有关男孩梅森的成长故事,看上去有些小题大做,却在观影后体会出有关时间与生命,时间与改变的核心主题。

影片开始一个平躺在草坪上,仰看蓝天的孩童的双眼出现,一切都是刚刚好的样子,母亲披着金色的长发缓缓走来,接孩子回家。孩子对妈妈说“我知道黄蜂从哪里来了?”在这样出世未深的孩子脑海中,一切都那么有趣。这是我们所有人成长都会经历的过程,母亲对孩子的询问亦是如此,这是人为人母、人父的必经过程。有压力,有挑战,还有对未知的渴望,从这里开始,影片依然设立好了基调,这是一部有关生活的影片,没有高潮迭起的情节设计,没有激烈冲突的矛盾点,如果你对这样在平常不过的故事没有任何兴趣,你可以关上播放器,找寻更加刺激神经与感官的片子。

然而,你喜欢,请继续。跟着导演的镜头,有关一个孩子的“长残”史被放大在了最为直观的镜头中。年幼的孩子只有在大人的安排下生活,因为母亲的婚姻问题与现实生活所需的钱财,母亲要回大学读书以维持生计。于是,他需要跟随母亲和姐姐一次又一次的搬家。梅森最为直接的视觉表现就在他的头发上,随着时间的推移,梅森的头发越来越长,而他的脸庞也愈发老陈。最后,在继父的要求下,他被剪成了平头。当然,当他长大成人,即将步入大学前,他慢慢蓄起了头发,还有了自己的风格,并且打了耳洞、涂了指甲。这一外在直观的人物形象表现将岁月潜移默化地放置在了一个原本稚嫩的孩童身上。这无疑是十分出彩,并且具有极为深刻的影像意义的。

回头想想,我们的成长岁月,你是否也有着同样的记忆?以我们这个时代的人群为例,在小学、初中到高中阶段,我们必然不能标新立异地对自己的外在形象进行塑造,因为我们的身边有诸多双炽热且渴盼的眼睛注视着,他们是父母、老师与家人,相较于国外的教育体制,我们被灌输学习的重要性,对于个人外在的打理显得不那么重要,这也与影片中的梅森一样,他不断长长的头发到被继父看不顺眼(没有男孩样),孩子的外在形象掌握在家长的手中,有一点“奇特”和“怪异”必然招致“非议”。慢慢地,我们长大,步入大学,没有人再特别关注你外在的样子,于是,我们开始用各种方式吸引别人的关注——汤头、染发、打耳洞、涂指甲……男男女女都在追求新鲜的外表,尤为凸出的是梅森姐姐的一头红发。从原本的沉默与被动到现在的爆发与主动,人就在个人的抉择中不断成长。

以前的那个男孩梅森,从稚嫩的孩童,成长为能够独立打工赚钱的少年,用各种夸张的外形证明自己的成长,尽管有一些人的质疑,但是又能怎样?因为现在的他,为自己的生活而活,在不影响他人的情况下,他恋爱到失恋,他茫然无措到意气风发,自己的外形也在发生着转变。回首过去,原本稚嫩的孩童的脸庞也发生着改变,影片后半段的梅森总给人一种历经沧桑的颓废状,青涩的眼神已然没有,说到这里,只能用“长残”来表示这一天壤地别的转变。不少人喜欢用“长残”来形容原本帅气美好的外表经过洗礼后朝着“丑态”的方向发展的状况,诸如《哈利波特》系列的男主角丹尼尔·雷德克里夫,《泰坦尼克号》中的莱昂纳多·迪卡普里奥等。不过好在,《少年时代》十二年的时间并未将这一原本正太的男孩梅森弄得太过憔悴与不堪。

从2002年5月开拍到2013年8月关机,拍摄周期4000天,实际只拍了45天。《少年时代》还有很多鲜为人知的故事,对此并不想多加强调。只想说,这是一部无法复制的影片,有关时间的电影,用时间揭示生命的意义。影片故事处理得朴实而自然,能够激起对生命的思考,对时间的敬畏。聚焦生活中的细节,平静地等待主人公的长大,正如我们当下已然逝去的时光,每个镜头都值得去珍惜。电影是光影的艺术,更是时间的艺术。 (影评原创,转载请注明,否则后果自负,联系zhanglulu2013@foxmail.com)

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)