对话者:娄烨

程青松黄鸥

黄:《苏州河》没有能在国内上映,这比较悲哀。

程:实际上国内的观众很多都看过了,当然是盗版DVD。《苏州河》据说是国内独立电影里头流传最广泛的。

娄:但是我没有拿到钱啊(笑),如果以后通过了,我就觉得这特没劲。该看的都看了,该买盗版的都买了。

程:《巫山云雨》有盗版碟,但是没那么铺天盖地,《小武》也有,也是刻录的,效果并不理想。

黄:《苏州河》的效果不错。我是觉得看着这个忒悲哀,不能到电影院去看,只能在家里看盗版。程:国外的片子进不来啊。不看盗版怎么办?到谁家去都是一大堆盗版DVD,什么电影都有,安东尼奥尼、费里尼、戈达尔的。卖碟的都知道努力学习电影,他们专门找那些大师的电影,包括《破浪》的导演拉斯冯提尔的片子也有好几部。

娄:罗麦尔的也有。太便宜了。中国不出好导演不对啊(笑)。

黄:每个人家里都跟一个资料库似的。多得没地方放了。娄:中国观众看到这么多影片,不比任何一个国家的观众少,说不好将来最厉害的世界电影史研究者在中国。国外一个学者要攒这么多片子且折腾呢。买1000多张正版要花多少钱?不少呢。

黄:你现在主要在上海,还是北京?

娄:我20岁离开上海,之前全在上海。之后主要在北京。

程:你家住上海哪个地方?

娄:华山路。我妈是戏剧学院的,我们住的地方就在戏剧学院隔壁。

程:哦。你妈妈在上戏教什么?

娄:教表演。

程:爸爸呢?

娄:在青年话剧团,他俩都是上戏毕业的,一个留校,一个到话剧团。我其实也不算上海人。

程:你是哪儿人?

娄:我母亲是四川的,我爸是北京的。后来他们都是上学到上戏。

程:那你小时候说什么地方的话?。

娄:两个语言嘛,到学校说上海话,一回家就说普通话。在上海生活时一直这样。

程:你1965年出生的时候是文化大革命前夕,你对"文革"有什么印象吗?

娄:不是很深。

程:路学长说他对"文革"的印象就是他能记得街上有人穿着绿军装,戴着蓝帽子,记得那些人走来走去的状态,但不知道他们在干什么。章明也是这样的,他说有一天一个校长突然就自杀了,后来长大后才知道那个校长是出身不好。不知道"文革"是个怎么回事,但总觉得周围老在发生事情。

黄:大人一般不会给孩子讲的。

程:那你对"文革"结束的时候还有印象吗?

娄;粉碎"四人帮"的印象很深很深的。我上五年级吧。

程:你上小学时教学恢复正常了吗?

娄:也算正常了吧。

黄:粉碎"四人帮"之后北京游行很热闹,你还记得吗?

娄:上海也游行,我们还必须参加。小学生也游行,要打倒江青,喊口号。

程:你学绘画是在幼儿园还是在上小学的时候?

娄:幼儿园吧,也不是。上小学之前,大班不收,那段时间没地儿去。我皮得不行,父母一会儿让我打乒乓,一会儿干别的什么,都没戏。最后就还能安静下来画画。我妈在上戏的老师都是她同学,有美术系的,就教我画画。

黄:那就很正规啊。素描什么的。

娄:对,反正就跟他们上课。把我搁在美术系教室,除了画模特不让进,别的都让我学。

程:从小学到初中一直在学画画?

娄:初中毕业以后考了职业高中,美术类。我成绩不好,没办法了,就画画还行。职高是美影与学校联合办的,招40个最后收20个,考一次试淘汰一批。我好像是第一批,画动画片。

程:从童年到上高中,对电影是一个什么印象?

娄:就看内参片。每星期一次,在星光电影院。程:那时看的电影有什么印象深的吗?

娄:不知道名字了。实际那时候看的片子全是后来上电影学院以后回忆起来的。哎,这片子我看过,哎,那片子我也看过。有很多大师的电影。

程:当时年龄小,只是看。

娄:根本就看不懂,但是我在电影学院看时马上就能想起来,什么《二十四只眼睛》啊,希区科克的《鸟》啊,好多都是那时候看过的,发现那时看的片子还真不错。

程:你的电影熏陶得还是比较早的。

娄:那时可能没这些电影看就看不到别的了,不像现在。每星期我们班的同学都知道我哪天去看参考片,然后第二天操场上就围着我了。

程:你会给他们讲?

娄:对,就跟他们说那片子是什么样的,这就特自豪,等于是给他们说故事。这样子有一大段时间。

程:只是讲这个故事?

娄:我没什么可吹的,只能吹这种。看美国科幻片《未来世界》吧,看完之后全傻了,吹得最厉害的就是《未来世界》和《蛇》。电影完全是另一个世界,太神奇了。

程:有没有什么经历对你特别有影响,比较大的一些事情发生过没有,或者说你生活得一直比较平稳?

娄:是比较平稳,后来我才知道父母那段时间挺痛苦的,也不是痛苦,就是挺压抑的。但对我来说,一会儿去干校,一会又到安徽农村,这都是高兴得不行了的事。

黄:跟着去,父母被下放?

娄:对,就是五七干校,干校是经常去,轮着谁了就谁去。还有就是到安徽蚌埠办函授教育,等于是到农村办大学。那时我也去,也跟了一两年。

程:那你怎么玩,大人他们肯定不管你。

娄:到乡下玩,太过瘾了。跟着去干校,跟着喂猪,这些对我来说都是特好玩的事儿。

程:都是上小学前?

娄:就是上学过程当中,一跟着走就可以不上课了,所以我的功课老不好,一去就是一年,在村里的小学上课,然后回上海功课就跟不上了,老挨训。

程:去安徽你是上海人,从安徽回上海来又是"乡下人",你觉得哪儿好?

娄:那肯定是觉得上海好,大城市啊。

程:你从上海到安徽,那儿的人羡慕你,上海来的小孩。然后从那儿回上海呢,上海的朋友有没有觉得你有不一样的?

娄:也没有,因为我没有任何感觉我不是上海人,其实那时候,上海人蛮歧视外地人的。我特奇怪就是没有人认为我不是上海人。我生在上海,长在上海,说上海话说急了我还会说普通话,我的同学们也觉得很正常。

程:你是什么样的性格?

娄:就是特皮,闷着皮,不嚷嚷。我可以在我们家院子里一个人皮一下午,不用人管。等大人回来一看,那些花草全完蛋了。我能把院子里的叶子全给抽了,花全给剪了。

程:进了高中,成绩非常领先,还是一般化?

娄:我就没有成绩好的时候。我从小学到高中就一直在凑合。学美术,其实,就是所谓的那时候的一技之长,能有一个美术高中读就已经不错了。

程:80年代文学比较繁荣,你对文学书的兴趣大不大?

娄:不是很大。我的第一部长篇小说是被家里逼着看的,《海岛女民兵》。逼着看完,那么厚呢。我自己也看,哈代的《还乡》,挺厚的,但是看完就不许看了,大人认为不能多看,说19世纪的小说容易掉进去。

程:你掉进去了吗?

娄:反正挺喜欢的,其实那时候还看不太懂呢。

娄:我看《摘译》比较多,片断。那时候出过一套介绍外国文学的杂志,一本一本的,叫《摘译》。

程:就是翻译的名著片断。

娄:博尔赫斯、《伊豆舞女》,挺好的,看一些。后来那个杂志就没了,停了。电影还是继续在看。

黄:你那么喜欢看电影,觉得那些电影跟你自己有关系吗?还是就只是喜欢看,有没有想到以后会做这个?

娄:没有想到。1980到1985年这段时间就是挺开放的,尤其是在上海,感觉特明显。我又是画画的,工作又在电影厂。美影厂属于文化界,在那里特别能感觉到西方的穿着、音乐的影响,那时候我也懂点了,非常明显地感觉到西方的东西大量进来。

程:在美影厂工作那两年,你参加了哪些动画片的工作?

娄:《金猴降妖》、《天书奇谭》都是参加绘画的。

程:动画里面不是还得有导演吗?

娄:对,有导演,然后是原画设计,上头有一个原画总设计,下面大概有十几个原画,每一个原画下面大概有两个动画,我的工作就是跟着一个原画下面加绘动画,就是把那两个动作连起来的。

程:画了成千上万?

娄:每天都是,戴着耳机一边听音乐一边画。那时候美影厂的磁带流通特火,那时还没CD呢,就是打口的磁带。干活的时候就是听音乐,谁都不理。

程:就像一个工人一样?

娄:对,流水线作业,就是工人,但比那个描线好一点。你要画得好才能往上走一个层次,比如画原画。不过,我不想一直呆在那儿,我想离开美影厂。

程:然后你就考了电影学院。

娄:我考了电影学院和中央美院油画系,到北京来两个考试,一个是电影学院考试,一个是中美。我想当画家。电影学院的考试根本就没准备,因为来一趟北京就碰碰吧,多考一个无所谓,结果中美初试就下来了。

程:因为画动画画久了?

娄:我一直在一个文化馆油画进修班,画素描。

程:画创作画吗?

娄:不,就是写生,就为了考试,就为考那个油画系。我们那批在动画厂工作的小年轻都这样,把活儿对付了,然后就去画画,有画国画的,有考到浙美的,还有两个来中央美院了。

程:是不是受当时的美术新潮影响?

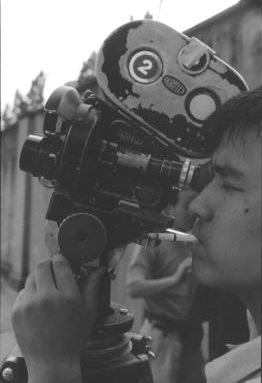

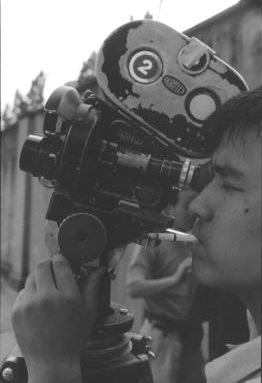

画家没有当成,娄烨考上了电影学院。 画家没有当成,娄烨考上了电影学院。

娄:反正就是挺来劲的,画画挺来劲的。

程:那上学之后呢,那时候电影学院的风气就是很重视电影理论和大师研究。你是比较多的去关注思潮,还是更多的准备做一个导演?

娄:我那个时候最感兴趣的是思潮。

程:你想了解是因为自己的专业,还是觉得自己的内心有需求了?

我那个时候最感兴趣的是思潮。 我那个时候最感兴趣的是思潮。

娄:读书前,画画的时候实际上已经对思潮的东西介入一点了,但是上电影学院第一年就是大量看那些所谓思潮的东西,因为有图书馆了,也找得着了。那时候我看了很多跟导演没关系的东西,看《耗散结构》,我根本看不懂,但是死看。那时候有个哲学通讯,期刊,我期刊看得比较多,特别杂,还包括符号学。那些都是从大学第一年开始的,有意识去读了,但是根本读不懂,我那时候拼命要弄懂科学哲学是怎么回事,最后没弄懂。

程:我听教过你的崔卫平老师说你是你们班最有才气的,那时候她就这样认为。

娄:我看东西特别杂,而且以期刊和那种短的东西为主,我看不了长的,实在看不了。

程:作不作笔记呢?

娄:作一点。在上海的时候,你想弄懂一样东西需要很多条件,比如说重看《精神分析引论》,以前拿台湾版的小册子看过一次,偷偷摸摸看的。到电影学院我就重看了一次,而且重看尝到甜头了,因为当时根本不懂,再看一遍就知道是怎么回事了。

程:上学的时候,电影学院的教学是以大师为尊,以艺术片为尊的。你有没有自己特别喜欢的电影?

娄:当时可能对所有电影感兴趣,就是不上那些不放电影的课,只要哪个课是有片子放的就去。毕业论文做的都是大师研究。

程:你做的是谁?

娄:我做的安东尼奥尼。

程:你喜欢安东尼奥尼的电影吗?

娄:不喜欢,说实话,特别沉闷,而且很难看懂。但是这个符合我当时的状况,我在看科学哲学、符号学,我对自己说,我要大概知道它们是怎么回事。为什么我会这样去研究一个你不喜欢的东西,你排斥的东西?而它有它的历史地位,我就是想弄明白,学点东西。

程:毕业之后和现在有没有回过去看安东尼奥尼?

娄:前一阵看了一些。毕业以后基本上这些片子我都不看了,实在是看得太多了,还做过很多的分析。

程:再看安东尼奥尼是一个什么感觉,有没有什么变化?

娄:我上学的时候研究安东尼奥尼,实际上是在做语言工作,完全纯粹的语言工作。我当时并不完全理解安东尼奥尼要告诉我们什么,我完全是在做影像语言的研究,对他的电影语言的研究,研究一个导演说话的方式,是对一个导演的语言技巧的学习。对我来说,电影学院四年就是学技术,没什么思想可学的,因为我觉得思想学不来。

程:思想的问题还是在于自己。

娄:就是,当时我一个20多岁的年轻人也不可能跟一个在意大利背景下的导演有一个思想的沟通,不可能对话。我现在看他的《女朋友》,就特别容易进入,因为我研究过他,熟悉他说话的方式,我这才能稍微觉得能够跟他接近,我知道安东尼奥尼在一个什么状况下拍这样的电影,现在我能体会到。现在有那么一点认同可能是因为你知道意大利是怎么回事,因为你去过了,因为你知道意大利这个民族是怎么样的,然后看片子也多了。你知道,战后的意大利是什么样的,有了这些信息才能帮助你,就是对他说话的内容有一个完全不同的理解。看《女朋友》的时候,突然有了共同的感觉,他说的事情你都体会了。上电影学院的时候,我根本不懂得。还包括很多文化的差异。

程:你对他的电影做过很详尽的研究?

娄:是的,比如说《奇遇》里主要人物在岛上游玩的那段,我做了特别长时间的关于那一段的分析,虽然那段磁带不好,我还是努力分析他对海浪声的处理,它的声音层次,还有画面的、构图的,所有的分析都有。可我不关心它那段为什么那样处理,尽管我知道是他那些所有的语言构成了一种含义,那个含义我却理解不了。当时我很清楚地对自己说,那个含义我根本看不懂,我不知道。但是我知道这是一个重要段落,怎样用电影语言来构成一个重要段落,这是我关心的。现在可能我能体会到他要干什么,但是我也觉得那个段落太长了点。

程:你谈谈你的毕业作品。

娄:我的毕业作品是一个16毫米的,叫《耳机》,讲一个女孩子怀孕了,然后去做人流。其实那时候电影学院挺开放的,现在我估计都不让拍这样的。我实际上拍了整个人流的全过程,我组织了一个女生摄制组,我都不进去,她们进去拍。

程:真拍?

娄:真拍,有一个演员躺在那儿,做人流的那部分是替身。

程:那你们要想拍真的,达到纪实的效果,还是仅仅作为其中一个非常强烈的情节?

娄:那是一个真相,是一个事实和真相,那个事实和真相可能对人物产生作用,那么对这个真相的表现程度就决定了对人物的看法,实际上就是一个重要段落,所以拍得比较长,不遮掩。长的段落,才可能有真实,触动你。我当时想这是最后一次,想怎么干就怎么干,因为马上就毕业了。所以我在这个片子里几乎做了所有的技术方面的实验。有一些段落,因为曝光不足,我们甚至让演员放慢速度表演,降格来提高曝光量。放映的时候居然所有人都没看出来,我们觉得特乐。我们还追求自然光夜景,在霓红灯下拍自然光夜景。

程:1989年毕业就分到上海电视台了?

娄:1990年才分的。我们拖了一年才毕业的。

程:你是不是到电视台工作了一段时间?娄:没有,一直没有。毕业以后就跟了一部片子。跟韩晓磊老师拍的,福建厂的,我做副导演。《周末情人》那个剧本的第一稿就是跟片子的时候写的,然后一直在拍广告。

程:《周末情人》拍了多少天?

娄:拍了40多天吧。

程:你的同班同学王小帅好像也扮演角色了?

对我来说,电影学院4年就是学技术,没什么思想可学的,因为我觉得思想学不来。 对我来说,电影学院4年就是学技术,没什么思想可学的,因为我觉得思想学不来。

娄:是的,有名字的角色。

程:你拍《周末情人》的时候,张元、王小帅都拍了自己的第一部独立电影了。

娄:是的,张元拍了《妈妈》,小帅也刚拍完《冬春的日子》,我给他演的。毕业以后就是想拍片子。

程:80年代的上海跟现在肯定不一样,到后来你拍《周末情人》,有那时候的印象吗?

娄:有,我觉得那段时间的印象很深,实际上后来拍片时我都会到那些地方去看,那些街角、那些建筑还在,有些没有了,有些还有。《周末情人》比较明确,选景的所有地方都是我以前玩过的。

程:想把记忆中的上海复原?

娄:对,那是我对上海的感觉,你说不清楚。一到那儿你就能捕捉到那种感觉,是那些建筑,是那些人。那些建筑实际上我都不知道是什么时候变成了那种老的,但是人又是特别年轻的人,然后就构成了我对上海的感觉,特别舒服。

程:那些从《周末情人》中走出来的人跟你是什么关系,你是其中的一个,还是你看到了他们以后再来构成的?

娄:我跟他们就是一样的,没什么区别。

程:是因为你的状态跟《周末情人》很相似?

娄:我跟电影的状态基本没什么区别,所有的摄制组,跟演员都是一样的,都分不清楚。

程:你拍的电影好像都跟你当时的状态接近。

黄:我看《周末情人》和《苏州河》之间,两个影片差异是挺大的。

娄:我不知道,反正我觉得不太一样。实际上《周末情人》是第一部片子,第一部片子我觉得很多技术问题没解决,拍完以后,感觉我没充分表达出来,作为一个职业导演,我认为自己有技术障碍。实际上《危情少女》对我个人挺重要的,我解决了很多技术问题。

程:《周末情人》你说的技术问题指的是哪些?

娄:说不清楚,就是我想要达到的,没有。没有那些我脑子里想要的东西。

程:你是指最后表现出来的影像还是叙事上的问题?

娄:是一个综合的,说不清楚是哪方面,就是觉得我脑子里想像得是这样,而拍出来和想象的不一样,虽然拍出来的也可以,也不错,但是没有像我脑子里想象得那么好。

程:那叙事上呢?

娄:这是综合的,我就是觉得创作上没感到是自由的,没获得自由。

程:比较拘谨?

娄:对,比较紧张,当然跟我当时的情况可能有关系,第一部片子,淤积了很多东西,要表达,要说,可能造成了挺紧张的状况。当时人的状况也是,1993年的时候人的状况也挺紧张的。

程:不像《苏州河》游刃有余?

娄:《苏州河》做了两年,这两年我的状态好一点,不像《周末情人》,那种等待它通过,然后想方设法去通过,那个急躁的状况直接影响了《危情少女》的整个过程。可能《苏州河》的这两年我更静了一点,没准备好,没达到我对自己的要求,我就等,就是真需要钱,我也等着,我必须找到那个钱才进行下去,我做《苏州河》时已经没那么急了。

程:《危情少女》跟《苏州河》和《周末情人》之间又有一个区别,它不像是讲个人的东西?

娄:我想碰碰那个边,电影的边,就是它能到什么程度,或者说碰碰自己的边,能达到一个什么地方。

程:界限?

娄:是极端,或者说就是我在探讨能在电影中做什么。

程:你给我讲过,它是反过来做的,白天拍晚上,晚上拍白天。

娄:对,然后严格要求低曝光,严格要求准确曝光。"第五代"做过很多曝光过度,为了对付洗印厂,然后压下来一点,肯定保险。而我们当时讨论时认为,那是对影像的一个破坏,不准确的曝光对影像是一个层次的损失,因为你曝光过度了,你压下来后肯定暗部就没有了,那么对于影像语言来说就是一个错误。如果你不表现这个层面,是因为你不想表现,而不是因为技术问题使你失去了这个。我们决定要统一光号,试片做了很多,技术性的工作,包括摄影机移动的实验,降格,升格,也做了不少。

程:你对技术要求这么高,是基于一个什么考虑?

娄:电影就是个技术,电影说到底对导演是个技术工作,对我来说就是。你可以不是一个艺术家,但你必须是个工程师,对我来说是这样。你是不是能够成为艺术家我不知道,谁都不知道,这得看你太多因素了,你的生活背景、你的悟性,你可能一晚上就能成为艺术家。而你要当合格的电影导演你就必须懂得这个行当,你这个职业对技术性的要求要比画家和小说家高多了,因为它涉及到很多方面。

程:你这个技术其实是电影最核心、最基本的一个语言。掌握了技术,写作才自由。

娄:是的,就是你先得解决说话的问题,然后再想说什么,你才能说话,如果你还没解决说话的问题,你要说话那只有一个结果。如果你聪明的话,你还得首先知道什么你说不了,于是乎我只能说这样的话,这是另一回事。

程:《周末情人》后来出去了,参加比赛还得奖了,当时在德国,对你也是一个鼓励。

娄:是啊,拍《周末情人》的压力太大了。这种片子不行,你这种片子,你这种故事,你这种拍法,你这种制作,60年代欧洲已经做过了,同学的建议,老师的忠告,是个特别大的压力。但是因为我喜欢,所以我就这么干了,得到那个奖可能对我挺重要的。什么是西方的方法?这个问题其实挺复杂的,说不清楚,哪怕我重复了西方60年代的拍法,那也是90年代中国的事情,就是这根筋。我不相信会跟他们一样,我哪怕就是重复你,按照戈达尔的方法拍一部,肯定也跟他那片子不一样。如果你真的去做的话,那肯定不一样。如果你没做好那是你没做好,你想两个地方完全不同,有太多不一样的东西了!

程:《苏州河》在全世界放映,受到那么多的欢迎,你觉得它是一个必然还是一个偶然?

娄:我觉得是偶然,或者说这个偶然对我来说挺高兴的,这个高兴有点像拍《周末情人》时的高兴,我觉得这个是好事情。就是你首先看的是一部电影,而不是一部中国电影,也就是说你在进电影院的时候,你可能刚看完卡索维茨的片子,或者西方任何一个青年导演的片子,然后你来看《苏州河》。你没有做任何思想准备,认为今天是去看一部中国电影,于是乎可能很长,可能很慢,可能会是一些民俗的问题,你对《苏州河》没有这种思想准备,你只是进去看。最后你接受了《苏州河》,这个我觉得是好事。不过,我没想到卖得这么好,我觉得可能也有偶然因素。

程:那个香港发行的DVD封面,把基耶斯洛夫斯基、希区柯克、王家卫都和《苏州河》扯到一起了,你觉得这个是他们的一种宣传考虑还是你自己和这些东西有一些联系?

娄:幸亏这些导演还不错,我觉得就是特别好玩。在欧洲他们提基耶斯洛夫斯基,在亚洲地区他们会提王家卫,在美国他们会提希区柯克,这可能是他们熟悉的,他们熟悉他们当地的导演。

程:你当时拍的时候,这些片子都看过吗?

娄:这些片子都看过,都在学校看的,但我看得不多。很早就看了王家卫的《阿飞正传》,写得非常好,后来片子就看少了,《维洛尼卡的双重生活》也是在学校看的。

程:你觉得《苏州河》和基耶斯洛夫斯基的《维洛尼卡的双重生活》最大的不一样在哪儿?

娄:实际上,在拍之前还在选择用一个人还是用两个人,一直在做这个选择,当时决定用一个人的结果就是因为省钱,可以少一个演员。最早出现的剧本我是按段落写的,牡丹的故事、美美的故事、我的故事、老板的故事、萧红的故事和马达的故事,都是按人物写的故事。但连起来时有些重复的地方就去掉了。

程:我也注意到里面,有些可能是因为你说的资金的原因、技术的原因,但是后来又变成你的风格,比如用了很多的灯泡?

《危情少女》剧照:我在探讨能在电影中做什么 《危情少女》剧照:我在探讨能在电影中做什么

娄:建组的时候我就跟摄制组的成员讲,新浪潮60年代,比我们现在的钱还要少,但是他们拍出了那么好的片子,所以我们踏踏实实拍就完了。因为确实他们的资金更少,你看我们这儿设备其实已经很不错了,所以说没有道理拍不好。你别怪没钱。

程:《苏州河》不是关于一个生命的双重生活式的寓言,而是一个寻找失落的爱情的现代人的精神漂流记,是马达的尤里西斯生命之旅。

娄:基耶斯洛夫斯基的影片更多的是形而上的生命体验,而我的影片还是贯穿在寻找之中。

这个故事,当然还有一个原则,就是用最简单的办法,用最直接的、最简单的、最低投资的方式来拍一部好电影。拍《苏州河》的时候,我胆子大点了,大到我没想明白的我就不去想了,我就会拍两个比较矛盾的东西,不论是故事还是影像上都是比较矛盾的东西,就是假的、真的,做作的、放松的,好多矛盾的东西。一开始是一个诉说,完全像纪录片一样,一直到牡丹跳河,美人鱼出现,这就已经非常戏剧化了,实际上两个人长得一个样子就是一个戏剧因素,就是戏剧电影里头经常用的一个手段。但是这些东西将引到哪里,会把我带到哪里?实际上我也不太清楚。

程:我感觉整个影片最后要表现的东西可能不是马达和牡丹的故事,反而是美美和你的关系。假如他们是现实的东西,那马达和牡丹的部分纯粹是虚构的东西,这种感觉到后面,特别是他们再次出现在24小时店里头,会更强烈。因为之前马达是被抓了,多年以后回来了,但是回来之后的状态还在过去,所以感觉他是才只过了一夜就发生这么多的事情,而不是隔了那么长的时间,这里面,时间的东西你好像一直在刻意把它模糊掉,或者就是要把它虚化掉。

娄:电影怎么拍都行,不应该有一个我拍的这是一个什么样的片子的概念,然后开始拍。我觉得这不是我想要的。所谓自由的电影,就是说你想说的东西,大概在你脑子里了,至于这个东西走向哪里,实际上你控制不了,就像写剧本一样,如果这个戏是对的话,你只要写十分钟的戏,你就控制不了了。也就是说你写剧本写到你不知道该怎么往下写了,我觉得这是对了,你可以往下写了,它就有生命了。至于它往哪里跑,实际上是很难控制的。《苏州河》就有这个感觉,我是从纪录片开始的,我当时还犹豫,我是不是真的要从纪录片开始,后来我就干脆从纪录片开始,真到苏州河上去拍。实际上就一个人拿着一个超8,拍了一个月,每天在苏州河边溜达,两岸非常熟悉,从这个开始进入到故事,然后进入到故事中的我,然后想出来。可能到后来就混乱了,就已经分不清楚了,你很难用真实标准来评价,就像如果你爱上一个人,或者你离开一个人,你能保证是你真想离开他,或者是你真想爱他,还是你受了很多类似于罗密欧朱丽叶那一类爱情故事的影响?你划不清楚这条线。也就是说所有你想做的事情,不一定是你本来的愿望。因为这个世界太复杂了,你无时无刻不在接受一些信息,告诉你什么是对的,什么是错的,什么是不合理的,什么是合理的,你已经摆脱不了了,你想摆脱,实际上你逃不了。

程:你分不出来了……

娄:但是你去做了,你开始做了以后,你们相爱了以后,你就无法确定是因为什么。只能说一个道理--足够的冲动让你们俩在一起,至于这个原因是什么,你很难说清楚。

程:为什么让马达再找到牡丹呢?牡丹已经跳入苏州河了,还有你的旁白说,有人看见一对殉情的男女跳进苏州河,还打捞起他们的尸体。为什么你让马达再找到牡丹,如果按故事写的话也可以写没找到那个人,或者让观众以为就是。

娄:有一个剪接版本就没有这段,就是直接死了,整个这段就拿掉了。

程:我就假如说没有这个重逢,再打捞起来,我当时感觉,这是一种梦魇的感觉,就是他们已经跳进去那么多年了,然后这个美美居然再次看见被打捞起来的他们(马达和牡丹),那也是一种强烈的刺激。

娄:实际上有一个,我看到好多我特喜欢的电影,就是所谓的直面世界的,像安东尼奥尼的电影《云上的日子》,到今天他还在告诉我,告诉我们大家,他在《奇遇》里看到的事情,就是我们的生活一团糟。几十年来他就是说我们的生活一团糟,但是实际上你能看到他有些变化,可能他会加上一句:我们的生活一团糟,但生活就是这样。而好莱坞就是天天在告诉你生活是美好的,生活是太美好了,爱情是太美好了。可我也特喜欢好莱坞的电影,我这么做可能就是想说,生活肯定是一团糟,肯定是一烂摊子,但是……

让我们期待下一次,等着下一次与爱情的重逢。 让我们期待下一次,等着下一次与爱情的重逢。

程:也就是说,你这样处理让他们重逢,还是想说……

娄:我真想让他们重逢,我剧本上写的是重逢。

程:重逢就是印证了一个东西:生活是美好的。我觉得马达的遭遇更接近博尔赫斯说的那段话,他要梦见一个人,梦见他的全部,包括他所有的细节,直到他把这个梦变为现实。其实在《苏州河》里面,生活是一团糟的,马达前边所有的经历,包括美美,包括萧红,但是,最后你让马达找到牡丹了。因为之前所有人都不相信,美美就曾对马达说,你随便编一个牡丹很像我的样子的故事,就来泡我。找到牡丹是一种,没有重逢也是一种,没有重逢就是彻底的绝望,重逢就是有奇迹,马达有幸看到奇迹了,美美也看见了。所以美美会一直追问"我",你会不会找我,会不会找我?而那个人的确是找到牡丹了,他就是马达,他和牡丹投入了苏州河还是没投入苏州河都不重要了。

娄:生活肯定是一团糟,可能只有电影能告诉你,生活也是美好的。

程:那你想告诉观众什么,你这样做,是说你的结尾像好莱坞吗?娄:我肯定知道生活不全是美好的,但是我觉得需要美好。我知道是一团糟,可好莱坞那样的结果,我也会被它感动。如果说所有人都认为生活一团糟的话那就特别没劲了,可能还需要一些帮助,类似于好莱坞的帮助。生活是美好的,但是这个帮助应该是在被帮助的人清楚这是帮助的情况下,应该是这样才对,就是说如果你被他骗了,我觉得这个反而不是帮助。可能十几年前、二十几年前是帮助,反正对我不是帮助,你在骗我,就是说你得告诉我这是不可能的,但是我给你看,我觉得这可能是帮助。我告诉你这是不可能的,我没有撒谎,我没有骗你,他俩重逢了,但是我也告诉你实际上他们死了,对我来说,他俩更接近的是死亡、是结束,我可以告诉你这可能是美好的瞬间,但是这美好瞬间不一定存在,实际的结尾应该是现在的结尾,让我们期待下一次,等着下一次与爱情的重逢。

程:悲观还是乐观的态度?

娄:要说用悲观界定,再加乐观,就是既乐观又悲观。为什么这么长时间,就一直在讲述这个爱情?可能它确实有,但它首先不是正直,它也无法界定,你不可能用政治、阶级,或者人种、民族来界定这种东西,这种摸不着的东西,它可以被界定,但是一界定就不是爱情了,因为它太个体了,太案例了,这个案例是这样的,然后你换一个别的爱情又不一样了。

程:每个人完全不一样,没有完全一样的爱。

娄:所以你没法说什么中国爱情、华人爱情。

程:西方人开放一些,中国人保守一些,但是这个保守的里面进行的东西完全是不一样的,也就是说谁也无法去说爱情是什么样的。

娄:你要把爱情当语言来诉说别的事情,那是另外一回事,比如你可能通过爱情来表现正直,那是另外一回事。

我要变成一条美人鱼回来找你 我要变成一条美人鱼回来找你

程:《苏州河》说的是迷失的人,《周末情人》是什么,是迷茫的人?

娄:说不清楚了。问题是我肯定回不到1993年的状态。

程:你觉得你人生哪几年的经验更多?

娄:1989年和1990年。

程:那《苏州河》呢?

娄:也就是前头一点。

程:贾樟柯要把80年代的记忆讲完,他说他一直要讲。

我的摄影机不撒谎 我的摄影机不撒谎

娄:《苏州河》现在我也拍不了,那天也跟你说了,一过去了就没那个感觉了,而且特好玩就是,你拍完了你就拍不了啦,你就过去了。你没拍完时前头还能抻着,《苏州河》没拍完的时候,我就一直是那样的感觉,一拍完就过去了,有时我会想,我怎么会拍出这个东西的?

程:《纸蝴蝶》是什么故事?

娄:30年代的故事。有爱情故事,也有别的。原来叫《无辜分子》,一个普通人卷到一个他不愿意卷入的事件里。

程:什么事件?

娄:谋杀事件。10年了,拍《周末情人》的时候写的第一稿,写了第一稿就扔在那儿了。

程:这个电影和你是什么样的关系?

娄:没什么关系,或者有关系我不知道,但它肯定是有关系的,是什么关系我不太清楚。

程:它有意思的地方在哪儿,为什么拍它,怎么会觉得它有意思?

娄:实际上当时的生活和现在是有关系的,或者说实际上我们头脑里的30年代可能只是一个概念,是被曲解的,被歪曲的,一想到30年代就是旗袍,都是那种固定的概念。这个概念实际上是一个幻想,不一定是真的,那么,那时候人是怎么生活的,可能你要知道的话会挺吃惊的。他们面临的事情可能比现在的要复杂得多,要混乱得多,要厉害得多,因为那时候有很多的战争,有很多民族矛盾,面临的事情要比现在多得多,那时候的生活更是一团糟,30年代可能更没法活,但是好多人都从那个时候活过来了。

程:其实这也是你的一种想象吧?

娄:对,肯定是,肯定带有我现在的状态,就是我现在的喜好,或者是我对一些事情的看法、立场和态度。

程:我注意到你的3部影片都是在上海拍摄的,而且都没有离开苏州河。

娄:我是上海人。我把我对上海这座城市的全部热爱、感触都融化在马达寻找牡丹的过程中,为了牡丹投入苏州河之前说的最后一句话"我要变成一条美人鱼回来找你"而穿过这个城市不断地寻找她。

程:美美在影片开头和结尾都在问摄影师:如果我走了,你会找我吗?(会。)会像马达一样找我吗?(会。)会一直找到死吗?(会。)你撒谎。

在这个爱情故事里,你把我们和爱情的关系,电影和观众之间的关系含蓄地传达了出来。

娄:在电影里你看到的任何东西都是虚构的。

黄:在我看来,《苏州河》绝对是一条流光溢彩的河流,在这条历史悠久的河流上,生息着无数生命,演绎着他们的悲欢哀乐,你的旁白却说"所有的记忆都堆积在那里,使它成为一条最脏的河。"娄:我想这个脏不是一般意义的脏,它是现实,我的镜头所能拍摄到的现实。人们在河边的街道走过,在桥上走过,在船上洗菜做饭,河水被污染了,河流上飘浮着垃圾,河边废弃的楼房,这就是生活的真实面貌。影片的开头就像一篇文章的开头,我希望这个叙事的句子,能够准确地传达我对《苏州河》的真实印象。我的摄影机不撒谎。

程:这个充当叙事者的我,一直没有露面,我们最多看到他的手,抚摸着周迅的脸庞。为什么要有这样一个人,贾宏声和周迅不是已经足够了吗?

娄:我希望获得一种叙述的均衡。美美和摄影师之间的关系若即若离,也是在反诘"我的摄影机不撒谎"这个命题。我想说,电影只是我们看到的这个世界的一个部分。

动感短信、闪烁图片,让您的手机个性飞扬! 动感短信、闪烁图片,让您的手机个性飞扬!

短信世界杯站:新闻、游戏、动感图片

|