文/新浪专栏 水煮娱 今天道

《人民的名义》热播,反腐题材和湖南卫视,自带话题与流量,成为一众修仙玄幻IP剧中的异类。

反腐题材已经很久不在电视上出现了,有多久?大概13年的样子。当下IP热、玄幻多,尤其是流量小生们的都市偶像剧爆满。在电视剧行业里,政治题材、反腐题材、主旋律题材,更像是省市宣传部下影视公司的献礼项目,适合央视一套黄金档,而不是收视群体为年轻人的湖南卫视。导演李路对媒体说,项目一度被十几家影视投资公司放弃,这并不意外。

《人民的名义》真正让人意外的是不寻常的尺度:反腐反至国家级,部委局级干部被查,两亿元现金出镜,这些在以往的主旋律电视剧中都绝无仅有。人们不禁会想,谁给他们这个胆子?不怕不过审吗?

这要问编剧。这尺度的源头是原著小说,作者也是该片的编剧周梅森。媒体称周梅森是“中国政治小说第一人”,有些吹捧:中国没有所谓的政治小说,如果有,也不会被出版。所谓“政治小说”,只是站位比较正确的“官场小说”而已。《人间正道》《忠诚》《至高利益》《绝对权力》《国家公诉》《我主沉浮》——周梅森的前作都在此列。

真正在官场文学中登峰造极的作品,论警世要算《沧浪之水》,闫真的这部书成为很多职场新人开脑之作,主人公池大为的一句“沧浪之水清兮”觉醒,不亚于于连发愤;论揭露比不过王跃文的《国画》,关于政治资本获取和资源流传,实在入木三分;论广博绵密,小桥老树的《官场笔记》则登峰造极:304位各级别官员,84起官场风波,66个党政部门,23次微妙的调动与升迁,被40岁的重庆市永川区某局局长写了差不多500万字,把个村干部写成了省委书记,作者最后写到作家富豪排行榜22名。

周梅森强在文学影视联姻。21世纪初以来,他一直保持一年一部主旋律政治小说的节奏,范围从书记、市长一直写到科长科员。和一般的官场小说相比,他的小说更像是文学剧本,论深度、广度、文学性都不强,但强在尺度刚好、站位正确:他能牢牢把握电视播出、书籍出版、地摊传阅之间的微妙尺度:官员可以有多坏、好人如何刚正不阿、最后结局如何让审片满意。所以,中国政治小说第一人,价值在这。

2001年,胡玫导演过《忠诚》,演员和《人民的名义》一样,也是现在大家津津乐道的“老戏骨”:张国立、焦晃、刘蓓们。张国立饰演的新任委书记发现了县里的腐败大案, 怀着对党的忠诚查办大案、救灾救民。

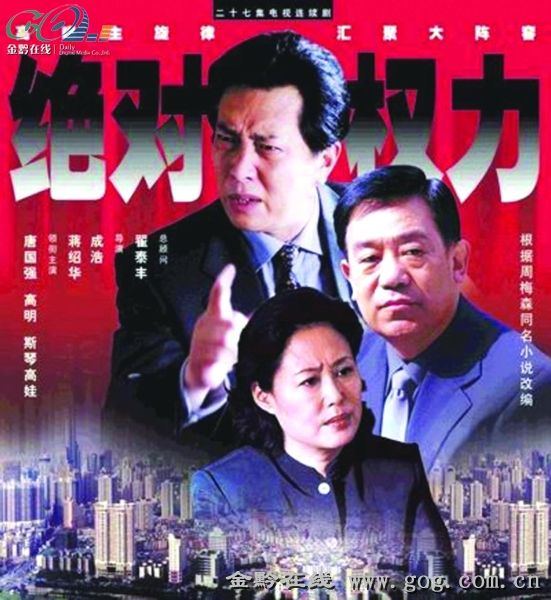

类似的这样的主旋律还很多,2002年,周梅森拿出的是是唐国强主演的《绝对权力》,和他搭戏的是斯琴高娃,两人一个演市委书记夫人、一个演市长而且是对头,坊间戏称为“老毛斗孝庄”。

周梅森的作品也是各级机关、地方政府喜爱的,它不只要牢牢守住主旋律这块领地,就可以文学影视通吃了。这一路过来,周梅森拿过五个一工程奖、飞天奖、金鹰奖、全国优秀畅销书奖,就不意外了。

所以,解读《人民的名义》走红的密码,不在导演,不在老戏骨,就在周梅森。他的所有作品都围绕着当时官场腐败斗争这个题材,偶尔与时政热点结合。但是反腐从来没有像现在这样成为政治现象——更重要的是,已经10年不出新政治剧的周梅森,在打虎拍蝇的大背景下拿出《人民的名义》,点燃了观众期待的堰塞湖。

《人民的名义》导演李路说,他没有尚方宝剑,自己吃苦两年没睡过好觉,熬出这个片子。做电视剧的确辛苦,而且还身兼制片人,值得赞赏。但是他没有大宝剑,周梅森有。

14年前,最高检就希望能有一部描写检察机关的作品,于是最高人民检察院政治部想到了作家周梅森,特邀他深入检察机关体验检察官生活了两年,然后有了他和斯琴高娃的二度合作《国家公诉》。那个时候,他已经奉旨创作过。

《人民的名义》,就是公诉的意思,只是主角换成了陆毅。2015年,最高检派人来找周梅森3次,希望他能写一部新剧。他们提出:十八大之后,对反腐这一举国关注的大事,竟然还没有一部电视剧类的文艺作品,希望能抓好这个事情。于是最高检和广电总局都找到了他。于是有了这部剧。而这一次的过审,异乎寻常的顺利。

《人民的名义》和周梅森之前作品都是一样的:有观众愿意看的官场,也有骨子里的真正主旋律。那些抱着“揭露腐败”“反映官场”“反思体制”想法看剧的人,会被浓浓的宣传套路吓坏。

比如第二集,退休检察长二线老干部就发了牢骚:当官不为人民服务,难道为人民币服务?他是一个把房子卖了也要发挥余热的老党员,一生气。这样的老干部,不就是我们希望看到的好领导吗?不过除了在新闻联播里,你遇不到。

第三集:陆毅饰演的候检察官在家,发小拿着烟酒西服过来说情,他当着镜头讲党课一样把对方训了足足十分钟。人之常情?八项规定?这样的人在生活中大概活不过五集,在这里要做主角五十集!

看这部剧的很多瞬间,你都会担心最后飞出一行大字:扬正气,促和谐,树新风。

如果忍住这些骨子里的说教,还是有一些细节还是经得起推敲的:比如地方检察院接到最高检的协助办案、抓捕口头通知,没有立即执行,而是找到省委领导汇报;省委书记刚到地方,主持工作的副书记没有直接拿主意,而是电话请示汇报;新省委书记圆滑世故,说你自己斟酌拿主意——这都是官场老江湖的做派,稳妥,圆滑,给别人留空间,宁慢不出错。

这些,周梅森当然懂,一直懂。但他更懂的是尺度。他会对媒体说,腐败最严重的不是贪了多少钱,而是人的堕落,是世道人心的失落。很轻松就提炼出了上层喜闻乐见的主旨。而王跃文则在《国画》里说,有时候最大的法不是国法,是上面的看法。

政治大方向不会错、正面人物始终刻板扁平、有题材特有的细节、有被高层授意后的大尺度、有区别其他粗制滥造电视剧优秀的表演,这就是这部周梅森新作《人民的名义》走红的真相。

有的观众会挑剔包藏在尺度下的宣传意图,不过,对于已经13年没在电视上看到反腐剧的观众,发现这部尺度挺大,质量居然可以?早就新奇得顾不得那些问题了。一夜之间成为网红的李达康,到底是角色本身魅力,还是吴刚表演加分?把一个这样真人书记放到现实中,你们还追捧喜爱吗?!

我对这样的作品的想法是,看看而已,不要真信:你以为看到的“真实”,只是被多层审查认可过的所谓“真实”,距离事实远矣。而对于绝大多数没有拿到特权大宝剑的文艺创作者来说,你在宣传大尺度,我却不知道尺度在哪,这样的先锋典型,实在没啥意义。

信不信过两年,原班人马拍一个《人民的名义2》,最后没有人民,也没有了名义,只剩下一个2。

首发微信平台:今天道(jintiandao1984)

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)