本应2009年底上映的宁浩作品《无人区》,经过四年的风风雨雨终于将于12月3日走上大银幕。这个四年到底经历了什么,直到现在依然是迷,而这个又是一个有着中国特色的谜团。坊间所有关于影片送审、被驳、修改等等传言,似乎永远都只能是传言。审片委员的决定没有人知道,规矩是什么,规定是什么,至今没有向公众公开;而在大众面前的宁浩,一直自己承担所有责任,表示所有的修改都是出于自己的需要——为了把想说的表达得更清晰,没有必要误导观众。 在影片确认上映的这一个月里,我们到底听到主创说了多少遍的“忘了”“记不清楚了”,在这统一的“答案”里,显示的是大家对这部影片的印象模糊吗,还是事先约定的不可说、不能说? 影片即将与观众见面,而对于普罗大众来说,除了期待不会看到一部被阉割或自我阉割的作品外,也是好奇,宁浩到底交出的是一份怎样的答卷?他是如何在审查制度、观众需求和自我之间做平衡?他的小伙伴们又是如何看待自己的这一次拍摄经历? 没有人知道真正的真相,但我们尝试从当事者的阐述中去片面揭发,从欲盖弥彰、欲说还休的纠结中去呈现他们眼里的“真实”,走入“无人区”——寻人、听故事,寻找这部电影的来龙去脉。这被遮蔽的几年的种种,电影的变形、创作者的纠结、皆大欢喜的结果,呈现的也许是比电影里更赤裸的真实的人性。 |

Part.1 导演的纠结与强大

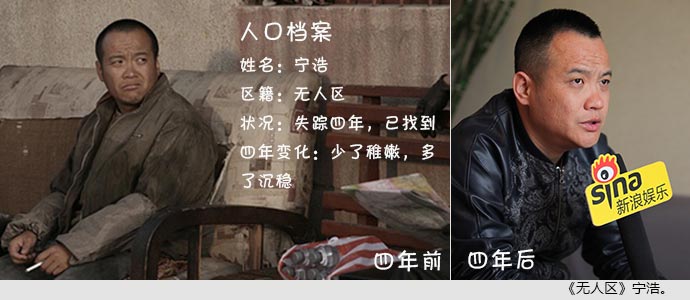

讲述人:《无人区》导演宁浩

一个电影从剧本成型到拍摄到宣发,导演也许要经历几十上百次的采访,而这其中的每一次叙述都难免有出入和变化,而这未必是导演不说真心话,除了采访当时的状态、情绪、环境,对话对象的不同等等所产生的影响外,导演的内心也许也总在变化。

在影片确认上映后的的某天,再次谈到《无人区》的拍摄初衷时,宁浩说并没有那么复杂,当时就是想着一个东西就去拍了,觉得这个东西还挺酷的,“我对这种环境很有兴趣,因为我很喜欢骑马,很喜欢出去跑。所以我会有很多在无人区待的经历,我觉得在那儿的人有很多那种动物性出现,我还挺迷恋的,觉得这个蛮有趣的——就什么是动物性,什么是社会性的问题。”

与审查的对话与拉锯:需要多大的抗打击能力?

“你说因为审查或者其他的关系,沮丧也好,肯定会有这样的心情,但是不至于影响到导演的创作。”

在这四年里,宁浩需要多强大的内心去面对审查制度对他的各种要求?我们无法知道,但他身边的朋友都知道,宁浩确实有强大的内心,而且抗打击能力特强。从《疯狂的石头》火红,到《疯狂的赛车》的延续,宁浩就不是那种不理会观众、市场的导演。但是本定于2009年《无人区》上映时间一拖再拖,这四年里,难免会有沮丧,“你说因为审查或者其他的关系,沮丧也好,肯定会有这样的心情,但是不至于影响到导演的创作。”潘肖说到。而至于宁浩自己呢,他在人前则总是一副泰然处之的超高EQ模样,他此前跟林旭东的对话录里就被说到过:“我觉得任何事物都可以从两个角度去考虑,就是它一定有一个不好的一面,但是也一定有往另外一个方向发展的可能性。我基本上在看待一个事情的时候,总会想象它会有另外一个原因和另外一个发展方向,坏的事情有可能会转变成好的事情,好的事情也有可能会转变成非常不好的事情。”

而在导演中心制的内地电影市场,这一场与审查制度的拉锯赛,似乎也是有宁浩一个人承担。据了解,这其中所有关于审查的问题,基本都是由身兼执行制片人和导演身份的宁浩直接去沟通,“我觉得最主要做决定的是宁浩本身,他本人。因为他作为这个电影的最主要的创作者,而且他就是代表制作方,如何去改,怎么改要不要改。我觉得还是由他,如果从工作室的角度来讲,从我们工作室内部的管理层面来讲,当然是他的意见是最重要的。”

故事的变形与变异:人类到底是利己还是利他?

“因为如果你已经是动物,你还值得生存下去吗,这是一个态度问题。没有办法,你要放弃它,你只有放弃它。”

宁浩以前在中蒙边境拍过一部电影叫《绿草地》,在那儿大概生活了有半年左右,他对那段时期感触颇多,“觉得西北那个酷,美国西部片那种酷,那不是在装酷,因为它是脱离社会,它本来就不需要那些情感表达,点点头这些都不需要,因为他没有人可交流,所以他本身就很酷,他本来就有很强的生存意识,所以我觉得那个还蛮有力量的。”

宁浩自身对人性的重新思考和发问,却因为审查的“留难”而不得不继续延展开来。最后影片加上的关于猴子的独白,徐峥的牺牲,余男的救赎,也许是他对于社会性的妥协,又或是对于人性问题的新的答案?“算是一种选择吧,我们人为什么能够活下去,为什么能够存在,人类为什么能把狮子、老虎,别的强大物种都干掉,因为我们有利他主义在里面起作用,如果我们没有利他主义的话,我觉得人类不会有今天。其实后面的修改,很大部分也是因为,我在想如何把想说的东西再提纯出来。”

人性是恶还是善,对于宁浩来说似乎还是一个纠结的难题,“我们本身首先是动物,所以徐峥饰演的律师在他这一路上发现自己身体的动物性,只有在没有人的地方才会激发出他的动物性,生存的力量。但是他发现这种东西会将他带入毁灭,因为如果你已经是动物,你还值得生存下去吗,这是一个态度问题。没有办法,你要放弃它,你只有放弃它。”

电影的主题就是两只猴子的故事,人跟猴子是有区别的,人跟别的动物也是有区别的。区别到底在哪儿,“我觉得当然区别有很多很多种,不仅仅是一个区别,但起码复杂的社会结构是我们跟动物的一种区别,我们只有利他才可以维系这个社会的存在。”

反抗谎言教育的大爆发:人之初性本善是真理吗?

“后来看《三字经》,我说这不是都在说谎吗,都是教你怎么样服从,教你怎么样当奴才,教你怎么欺负人,在别人面前扮演君子。”

人性、动物性、社会性,宁浩希望在去社会化的环境里赤裸裸展露出某种真实,也许是他对从小接受的教育的一次挑衅,一次爆发。毕竟,当你从小只听到一种声音的时候,终有一天,长大成人,开始去思考、质疑什么才是真实,什么才是真理,而过往受到的教育越单一,这个重新自我教育的过程则难免越是充满反叛、挑战和冲突。

宁浩说过,现在对他来说,创作和写东西最大的出发点不是想能不能拍,而是通过写东西想明白一个事是怎么回事,是一个认知世界的途径。但在目前的电影市场,你想通过电影认识自己认识世界,还得通过审查这一关。然而,对于人之初,性本恶又或是性本善的话题,这并没有标准答案,而每个人在不同阶段也有自己新的认识。无论一开始宁浩是想要以一黑到底,揭露人性之恶,又或是后来加上救赎与温暖的结尾,我们都无需从一部电影上寻找人生标准答案,更珍贵的则是通过电影、对话,与创作者交流,找到自己的答案。

宁浩:我觉得人之初,性本恶。然后我们一辈子都在信这些假话,叫人之初,性本善。这是我们拿儒家就是拿孔老二的一个谎话包装起来的,整个一部《论语》就是胡言乱语,然后教你怎么做小人,教你怎么忽视真理的存在。

新浪娱乐:你什么时候醒悟过来的呢?

宁浩:不用醒悟,本来就知道他是说假话。因为我看它看的晚,后来看《三字经》,我说这不是都在说谎吗,都是教你怎么样服从,教你怎么样当奴才,教你怎么欺负人,在别人面前扮演君子。

新浪娱乐:这么说,这部作品是在反映你的质疑?

宁浩:人之初,性本善,我很怀疑这个事情,人生下来就是善良的吗?他生下来就知道吃奶,他只知道要东西,他只知道索取,他懂什么利他主义?

新浪娱乐:无人区反而没有受这些儒家文化影响?

宁浩:所以就都是坏人,都是索取。

Part.2 在“无人区”寻人、寻根

讲述人:电影学院教师王红卫

电影学院导演系老师王红卫可以说是一直与宁浩并肩“作战”的伙伴,从宁浩第一部长片《香火》,到后来的“疯狂”系列,以及《黄金大劫案》、《无人区》,他一直以不同的身份与宁浩合作, 定题目、选材、策划、编剧,包括市场。而亦师亦友的身份,也让他能以不同的视角去看待宁浩和他的电影,看待这个关于《无人区》传说的诞生。宁浩是怎么把一部电影拍出来的?《无人区》第一个缘起点是什么?从开机到诞生再审查的影响,王红卫的叙述,可以说是为大伙“扫盲”了一把。

《无人区》为何是这样?诞生篇

我们不准备回到文艺片、艺术片,还是做类型片,但是不要做成“我就是一个拍喜剧的,就是一个拍多线叙事的,包括拍草根喜剧的”,过早成为过度职业化的导演。

当时,宁浩团队的首要想法就是不再做疯狂系列,觉得《赛车》已经把多线叙事的方式阶段性做到头了,“而且本身也不是宁浩最大的兴趣,可以对投资方有个交代就行了。也可以说是有了第一部黑马电影之后的,一个导演的定位和上位都有了一个加固和稳定之后,就想能做一些新的东西。”

2009年,中国年度票房才是现在的约四分之一,国产的类型电影也没有现在这么丰富,有这么多完全针对院线,从商业片角度考虑的电影。所以那个时候,对于宁浩来说,类型片还有很多很多个坑,“所以说大白话就是占坑,这次做一部这样的片子,下部可能再换一个,拓展中国类型电影的方向。这个是做《无人区》方向上的一个基点。作为整个影片的基调。”

《无人区》为何是这样?孕育篇

宁浩不属于那种“我完全不顾社会表达,我就要我的个人表达”的导演。但他也不会说,现在只要哪种片子的类型卖,我就做哪种片子,毫无个人表达。他还是在尽力找这个交汇点。

王红卫说,每一部电影的开始时候,他们的讨论只是缘于一个小故事,就像一个打火机,把那一车柴火点着的一个点。跟着这个点可以出来一个轻喜剧,或是爱情故事、警匪片。

具体到《无人区》的故事起始,“当时简单来说,就是想说一个人在一趟旅行当中,发生了一个小意外,但是这个小意外导致一切向不可预知、不可控制的方向发展,结果他被彻底改变了命运,包括改变了价值观。这就是一开始人物的路数,而在整个调性上,可能不像《石头》和《赛车》那样,有一定的非现实感、虚拟性,不是那么特别实实在在。” 王红卫认为,拍这部戏的时候,他们没有去想把这里面的人物做成现实中的某一个族群,某一个阶层,某一种人,“这些人物和现实是有一定距离的,稍微离地有那么一尺的,离生活、离现实都有一定距离。整个的故事、人物、调性都会极端一点。”

《无人区》为何是这样?结局篇

这个片子最早的一版,从剧本开始,人既是恶的,人也是利他。或者你去看所有的电影,除了非常非常挑衅现有道德体系和价值观的,所有的电影最后都会有一个扭转,这个人物才能完成。

在我们现在看到的《无人区》,虽然主角经历重重黑暗,但结局还是以救赎和重新为基调。王红卫透露说,其实这个片子最早的一版,从剧本开始,人既是恶的,人也是利他,“或者你去看所有的电影,除了非常非常挑衅现有道德体系和价值观的,所有的电影最后都会有一个扭转,这个人物才能完成。不仅是这一部电影,或者说商业片,即使很多艺术电影也会这样,这个是改不了的。而我觉得,即使经过修改,他不可能把这片子的所谓主题给改没了,还是在那儿。”

拿《无间道》举例,王红卫表示,虽然《无间道》内地版和香港版的结尾不同,其实并没有改变人物本身的善恶和选择,改变的只是现实中的结果,没有改变人,“你改变不了人,改变不了人的态度,只是改变在现实中的结果。”

Part.3 小伙伴的成长真心话

讲述人:徐峥、余男、黄渤

三位主角,这一次与众不同的拍摄经历,让他们经历了戏里的救赎和戏外的成长。四年过去,回看当时的激情与搏命,自我的突破和冒险,每个人的心情都有所不同。

徐峥:如果永远不上,我已得到很多

这部电影是所有的人,美术、造型、导演和我,这些加在一起,想塑造一个跟以往完全不同的形象。我们整体团队不是说要转型,或者说是刻意要改变自己,只是想拿出一部全新的电影,给观众看到一个很特别的世界,是完全由我们电影里面构建出来的一个完整的世界,很独特的世界。所以当时我觉得还是花了不少的心力的,我相信这种心力是没有白白付出吧,它到了今天拿出来,我觉得仍然可以给观众一些蛮全新的感觉的。

当时我就把这当作一个处女座的剧组,导演是处女座,美术也是处女座,黄渤、余男都是处女座,把我跟这群处女座扔在一起,就是反复纠结,纠结反复那样的。我觉得那个经历其实我蛮难表达出来的,但是它全部是在我自己的这个感受里面。我在想,这部电影本来都说不上,那没有上我是用一个什么样的心态来对待这个电影的?其实我觉得还好,如果这个电影永远不上,我也不会有太多的遗憾。因为事实上我觉得这部电影本身给了我很多,对于电影的理解,对于拍电影这个工作的感受,它给予了我很多心得,并且发散到我很多其他的工作里面。所以现在这个电影又重新来上了,我觉得就是很高兴。

余男:有人说黑暗,有人说温暖

我觉得动物性和社会性,其实就是一个拯救跟被拯救的关系,你说谁拯救谁,这个世界真是这样的,你真的不知道谁有一天会害你,谁有一天会去救你。所以这个世界就是一个动物性,看你最终会决定做什么,最终他要是很人性,就是动物所做的都做了之后,你为什么是人呢,你肯定跟动物有不一样的地方,就是感情,就是一种不一样的感情。我觉得这个在最后,在电影里面体现的比较精彩。

我前一阵子看了电影,觉得电影本身说的东西可能比我当时理解的还要多,每个演员的表达真的特别精彩,我觉得比过去体现出的东西要丰富了。之前我认为这是一部人物鲜明,风格直接的电影,然后加一点幽默元素。但是后来看完之后,我觉得这是一部很感人的电影,真的很感人,里边有很多东西,我没有想过导演会这么去表达。我觉得这个温暖是在本身电影里面的,是在心里的,不是在镜头里面的。

黄渤:不一样的我,不一样的宁浩

其实这个戏的投入还是挺大的,大家的投入也都挺多的。这部戏是在兴奋当中拍完的,从一开始的剧本创意,到最后的实施,每天见到不同的点,大家都是特别高兴,而且可以说这是这部戏完成了大家一个愿望跟想法,真的到最后呈现出来以后,大家觉得吃了多少苦,觉得这部戏挺值的,这是从来没有的徐峥,从来没有的宁浩,也是从来没有的我。 最夸张的一次是,我让宁浩把之前我一个半月的戏份删掉,重新来过。因为直到那一刻,人物的点才终于找到了,方法没找对,原来还是在做以往那种加法的创作,永远在加,挤眉弄眼,觉得演那样的人就一定得这样演。但在那里生活下来后发现,人和人交流很直接,几乎不太会有形容词,不太会过多的修饰自己的形态,都特别直接。其实这是一个减法的东西,应该把身上那些东西减掉。

监制主编:陈弋弋

监制主编:陈弋弋 采访撰稿:覃覃

采访撰稿:覃覃 采访:易东莹

采访:易东莹 策划:王玉年

策划:王玉年 策划编辑:梵一

策划编辑:梵一 设计:猫猫杰

设计:猫猫杰 策划:徐婷钰

策划:徐婷钰 项目:赵欣

项目:赵欣