|

序幕:极端年代的MTV

这是弟弟陈齐堃用画笔描绘的我家旧宅门 这是弟弟陈齐堃用画笔描绘的我家旧宅门

这是弟弟陈齐堃用画笔描绘的我家老窗户。这门和窗见证了我多舛的青少年时代 这是弟弟陈齐堃用画笔描绘的我家老窗户。这门和窗见证了我多舛的青少年时代

这是90年代中国娱乐圈的风花雪月。很难想象,我的青春种植的所有痛苦和彷徨,竟成了它们的见证。作为一名独立撰稿人,我多角度地目睹了它们的发生过程,更在一篇一篇的报道中隐去了它们之所以发生的微妙动因。

那时候媒体觉得披露这些“动因”不妥。现在,事过境迁了。我们便能以较为从容的心态重新看待当时所发生的一切了。就如同一个成年人看待自己孩提时代的往事一样。

与此同时,在回望一个个明星从寂寞步入辉煌的流光片羽之间,十年前,我的一个个刹那也交替呈现其中,挥之不去。我一再提醒自己,这本书只是回顾我采访影视圈的经历,可我以前的生命故事却总要那么执著地不断掺和进来,仿佛两者之间有着某种无法割裂的“基因链”。我猜测,这或许就是叫做“历史”的那种东西。这种叫“历史”的东西在每个人的记忆中,其实有点像MTV:声音和光影的断片,闪烁、晃动……

天生的叛逆意识,在我学龄前就因为这样的性格付出过代价。一个同院住的哥哥召集了所有兄弟姐妹们,兴高采烈地去北海划船,但他对我的“邀请”显然缺乏诚意,干脆说就是恩赐,我拒绝了。

院里宁静,我孤零零站在四合院内。所有的大人们都一致认为:这孩子的性格必须改变,否则,长大后无法在社会上生存。

这是60年代。学校里我是左撇子,老师命令我必须用右手写字。他在表扬其他同学作业工整的时候,总不肯提到我的名字。

我发誓改正左手写字的习惯。改变先天的行为是困难和痛苦的,但我坚持了,因为,我需要赢得别的人认可和尊敬。多年以后,我发现,不少光彩照人的明星,也经常以牺牲天性来赢得认同。这是公众的游戏规则。

1967年,我们的大家庭在社会动乱中顷刻间土崩瓦解。

1969年3月,一个春光明媚的早晨,我跟随破碎了的家庭,从城市迁入村庄。

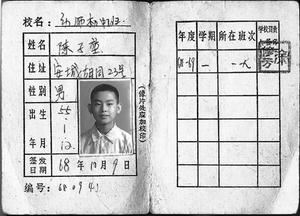

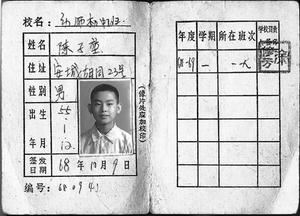

--1968年,我13岁时,没有了父亲;第二年,流放到农村。 --1968年,我13岁时,没有了父亲;第二年,流放到农村。

王辛庄昔日旧居,荒凉的院落,掩埋了我青少年的苦涩记忆。(1992年) 王辛庄昔日旧居,荒凉的院落,掩埋了我青少年的苦涩记忆。(1992年)

王辛庄,一个微不足道的自然村,泥沙和泥沙垒起的村落,在顺义区东南一隅。今天,我开车150分钟就能从北京到王辛庄往返一个来回,当年我整整走了六个春秋,才从这端挨到那端。

真正懂得读书的意义时,书架却没有了。小时候,发现我二姐总一个人默默地蹲在书架旁,把那一本本厚书翻遍。那时,我成天与叔叔和伯伯家的兄弟姐妹们在四角天空下,模仿着《三国演义》或《杨家将》里的人物用棍棒小打小闹。

在王辛庄,从北京一个单薄文弱的中学生迅速转换充当壮劳力的农民,我承受了许多难忘的屈辱和磨难。

沉默寡言的我,时时成为生产队长杀鸡吓猴的最适合的靶子。每当生产质量出现问题需要整顿时,他便不由分说先朝我施威:“你怎么干的?!想不想干了?你出身不好,还敢不好好干活?”

我最害怕的就是他动辄就念“出身”这个紧箍咒,他肯定清楚这也是他对我最有力的杀手锏。我窘迫和屈辱地面对着众人各种各样的目光。

六月,是我最最恐惧的月份。金黄色的麦浪对于我来说是无边的苦海。

镰刀是供右手人使用的,我这个左撇子,在收割麦子的田野里成为最最拙笨的一个。双腿不断被镰刀砍伤、碰破……

尽管一年就十天麦收,但我为此却要恐惧整整一年。

在毒辣的阳光曝晒下,我几次想索性故意砍断手指或其他部位算了。正如我无望追赶上已纷纷开始割第二垄麦子的众人一样,我对于明天的生活也是无望的。

暑假来看望我们的大姐见到我痛苦不堪的样子,心情异常沉重。送她去镇上车站的漫长途中,她一直重复着一个话题——执意让我继续上学:“你刚15岁,不能就这样荒废下去。家里再穷,你也得把中学读完。”我垂头不语,沉重的心在阳光下流泪。

这已不是让我最为恐惧的割麦子,而是在做戏。(1989年) 这已不是让我最为恐惧的割麦子,而是在做戏。(1989年)

停学一年半后,我在王辛庄中学插班入学。但是,我很快就辜负了母亲与姐姐们的希望。我居然争分夺秒地阅读浩然的《金光大道》和“两报一刊”以外的中外文学读物。我的二姐还被王老师反复敦促要做我的思想工作,否则危险的“灰色的人生观”注定我将来要犯“重大政治错误”。

那时,我非常孤独和困惑。

1972年,在王辛庄中学的毕业典礼上。(四排右五为伊夫) 1972年,在王辛庄中学的毕业典礼上。(四排右五为伊夫)

在这个特殊的年代,只有一个人分担过我的忧愁和苦痛——黧。虽然这不是她的真名实姓,但在我的私下日记和公开发表的文章中,黧已经取代了她的真名。“黧”除去字好看,没有任何别的含义。黧是闯进我生活的第一个女性,我们是同学,都刚15岁。她总独往独来,落落寡欢。

下课后,她经常一个人站在教室的窗外,背靠墙壁,矜持地眺望着前方。教室内一片嘈杂、凌乱,我喜欢黧的超脱和不屑。我们两颗孤独的心灵都需要慰藉,在那令人窒息的学校和村庄,我们年少的心渐渐地靠拢。

这是弟弟陈齐堃从侧面画的王辛庄旧居。 这是弟弟陈齐堃从侧面画的王辛庄旧居。

旧居荡然无存,曾经依偎的茂密的杨树林,被砍伐得所剩无几。(1999年) 旧居荡然无存,曾经依偎的茂密的杨树林,被砍伐得所剩无几。(1999年)

她家住在村东部,我家在村西口。她经常在晚上来看我,每次临行前,我们总要在门前的一片小杨树下停留很久。各自靠一株孱弱的树干,望着遥远的星空或脚下的沙地,不敢幻想明天的生活。村西边有一块由坟茔变成的池塘,夏日里蛙声一片,在它们欢快的伴奏下,我们度过了那些枯燥又难忘的岁月。

只有这时,我们才能无话不说,而在学校时,只能靠纸条的传递。我把她偷偷投进我书桌的纸条每份都保存完好。最后因为太多,怕被母亲看见,便趁家里没有人时,急忙将其塞进一个铝制小盒,然后深埋在窗前的杏树下了。

秋天,西北风呼啸而来。才伐倒不久的玉米秸秆高大而沉重,为了便于马车运输,必须把地里的所有玉米秸秆捆绑好,搬运到地头的路旁。我与另外三个年龄相仿的男孩子在村南一片田地,迎着西北风我一路小跑地向外背、拽。20根左右捆绑在一起的玉米秸沉甸甸的,体积庞大、枝叶又扎人,两米多高的玉米秸,被风一刮,仿佛起航时撑起的风帆,我吃力地与自然搏斗、与自己搏斗。我害怕在逆风中倒下……

我几次要在逆风中跌倒,我有种预感:如果我一旦倒下,可能就真的再不会起来……

回到家里,就倒在发凉的土炕上,心跳频率加快,身体剧烈地抽搐着,张口却发不出声音,弟弟忙跑去找村东口的赤脚医生。我恐惧地意识到:我可能真是要被累死了。

然而,我没死。一针过后,就像路边的小草一样,任路人践踏却依然生机盎然。冬天,是农民一年中最为安逸的两个月。可是,我们家却例外,因为缺乏肥料,我们听从农民劝导,就在冰封的池塘上挖掘河泥,晾晒后掺入草木灰充当有机肥。冰冷刺骨的黎明,我们姐弟三人肩扛长长的捆绑着大勺的木杆,来到寒风呼啸的冰面。用铁镐吃力地刨开一个冰洞,把长杆徐徐伸进坑塘的底部,用力挖一勺淤泥,再慢慢拉上来,随即被薄冰覆盖的木杆把我们冻得红肿的两手又紧紧粘连在一起。

繁重的劳作周而复始没有尽头,下雨是我最企盼的天气。只有下雨的时候,没有休止符的农活才能得到片刻喘息之机。我和姐姐、弟弟看书、画画儿和写信。

没有电视机,惟一的娱乐就是一年只能看几场电影。看一场电影要去数公里外邻村的场院,有一天夏夜,我和弟弟及村里几个青年在四公里外一个村庄的露天场院正看得全神贯注,不料暴风雨忽然降临,顿时全场大乱,人们呼爹喊娘四散逃离。我和弟弟与众人失散,漆黑的雨夜迷失回家的路,电闪雷鸣、狂风大作,我俩瑟瑟发抖地搂在一起朝西北方向逃。霹雷炸响在头顶,弟弟吓得大哭,我内心惊骇极了,感到随时可能遭遇不幸。但还是强作勇敢,鼓励弟弟别怕。倾盆大雨把我俩浇得浑身震颤,在泥泞中深一脚、浅一脚地挣扎,直到阵雨过后才逃回家。那个狼狈不堪的恐怖之夜,正是我们当时生活的真实写照。

拒绝吸烟,在当时并非出于健康原因,而是考验自己在多大程度上能够抵御外界压力。在农村,十几岁的男孩子很难拒绝学会吸烟。疲惫不堪的农民们惟一可以放松和享受的就是躲在树阴下卷一支“大炮”,让那低劣、粗糙的烟叶暂时麻木一下自己烦恼的心绪。

我身边所有的农家男孩儿,都无师自通地自卷“大炮”,小大人般地口吐烟圈后再吧唧吧唧嘴。他们不懈地奉劝我也来分享这种幸福,我自始至终地摇头。更有好事者索性卷好点燃送给我,像敬酒那样逼迫道:“咋这不给面子?不信抽一口能死人?”“你什么都好,就是太不合群!大家伙儿都抽,偏你不抽,难怪人看不惯嘛……”敢于说“不”字其实非常困难,特别是要冒犯众怒的时候,持否定的态度,会使你陷入四面楚歌的境地!

一次与众人到河渠植树,他们纷纷抢占土质适宜挖掘的地段,我经验不足,只好去被人家挑选剩下的地段。碎石瓦砾不能直接下铲,要先用镐刨,再慢慢铲出。房漏偏遇连阴天,别人轻而易举地栽下10棵树苗,我却仅仅完成两棵。

于是,为了加快速度,我在最后一道工序——用双脚严严实实地踩踏树根周边上简化了,只是胡乱踩上几下就去埋下一棵。魏队长在快收工的时候从天而降,他信手从我栽过的树坑里提出几株,严厉喊到:“你这叫干活?!你太糊弄了!别干了!”然后他上纲上线,认为我是在破坏生产,扬言先罚我三天的工分再说,尽管每日不过3分(折合人民币两角左右)。众人面无表情地旁观,虽然他们之中也有不少人被魏队长抽查出类似问题,但与“破坏生产”的性质不同。

中午收工,我与他们背道而驰,没有回家而是扔下锄头,径直地跑到了7公里外的盘山。那是一座孤零零耸立的山峰,周边村庄,包括王辛庄人建房垒圈的石头,全部取自这座平原上的小山。我饥渴地攀登上它的峰巅。那是一个晴朗的春日,我却感到一片黑暗、苦闷,绝望到了极点,躲在这里放声痛哭。长久地徘徊,感到无路可走,几次犹豫想纵身跳下,但当我抬头远眺时,发现王辛庄在我目力所及的视野里,实在是太低矮和渺小了。倘若我被那井口般的生活环境压碎的话,只能说明我是多么的脆弱和微不足道。

我不想这样毁灭自己,我的一生才刚刚起步,应该学会生活,学会使自己顽强起来,树立一个信念去追求,我首先要使自己有一个健康和乐观的心态。

下午,我故作无所谓甚至还有些骄傲的样子回到田地里,微笑地从容面对众人和魏队长。魏队长用异样的目光打量我许久。

渐渐地,我用讲故事来抵消人们对我的敌意,我用帮助他们上学的子女解答数学或语文难题来换取他们尊敬和信任。

1975年9月,我终于离开了王辛庄。临行前夜,黧眼里闪着泪花:“我真希望你赶快逃出去,但我又真怕你走……”

最后一次与黧相见是分别15年后的1990年春节。我在除夕之夜突然回到王辛庄。

暮色中,我一进村就立即来到昔日我家的房前。那由土坯和碎砖垒起的三间土房早已无影无踪。茂密的杨树被砍伐得一干二净,作为埋葬我“秘密信”的标志物——杏树也毫无踪迹。惟有那冰冷碾盘还孤独地守望着荒凉的遗址。

久已封存的岁月,又情不自禁地像花瓣一样在记忆中展开了。黧顽强地占据了我的思绪。

初二的早晨,昨夜的一场大雪突然封了门。踏着深深的积雪,我一往无前地冲到高各庄黧的婆家,打听黧或黧的丈夫。

黧偏就在这个时候出现了。她依然用昂起的头眺望前方,保持着她的从容和不屑,只是少女时代所眺望的焦点变成了寻找孩子的目光了。

“黧!”时隔这么多年,又一次当面叫她。

她疑惑了刹那,眼睛立即闪出了泪光,双手紧抓住我:“你怎么来了?你怎么来了?!”

我们在飞雪中沉默地互视。

雪花在我们之间飞舞。

……

告别时,黧送我很远,我再三劝阻,她才终于止步,任白雪抽打,一动不动。走了一程,

我再次劝她们回去,黧终于止步。她任雪花环绕和抽打,一动不动。

转过头来,黧拉着她儿子仍然冰雕一样伫立在风雪漫舞的地平线上,在冬日巨大而又冰冷的世界里,我一旦离开,那四周空旷和银白色的雪地就是黧拥有的一切。我知道,这次告别,其实就是告别了整整的一个时代。

世界杯新闻订阅:精彩进球,一个不容错过! 世界杯新闻订阅:精彩进球,一个不容错过!

短信世界杯站:新闻、游戏、动感图片

|