李泰祥被忽视一面:经得起打量的电影音乐

李泰祥日记

李泰祥日记 日记节选

日记节选 即使患病后,李泰祥仍与音乐界同行后辈关联紧密。

即使患病后,李泰祥仍与音乐界同行后辈关联紧密。如大师自己戏言,很多人熟知李泰祥都是因为女弟子们《橄榄树》《你是我所有的回忆》《告别》等这些朗朗上口的传唱曲目。作为有严谨的古典音乐训练,并执着于从民族根基里发掘神性与灵感的音乐家,他有《太神》《生民》《太虚吟》《三式》《生民篇》等原始、苍劲的严肃音乐作品,到新世纪帕金森病魔的侵蚀中,还写下了《中国交响世纪》,非常有老派艺术家的风骨。

不仅如此,还有另外一个陌生的音乐李泰祥,树立在我们不曾去认真审视的角落,那就他的电影音乐。比如《橄榄树》不仅捧红了齐豫,也捧红了影星胡慧中。李泰祥为电影《欢颜》做的音乐锦上添花,里面胡慧中饰演的民歌手演唱《橄榄树》一开始就惊艳得入心入肺,长达数分钟的大特写,让这个美丽女生成为很多人的梦中情人。电影没得金马奖,音乐反倒拿了金马奖。

近乎被人遗忘的电影《今年湖畔会很冷》,这是出道不久的王祖贤的最初出镜之作,李泰祥为之写了音乐。在浪漫文艺爱情片风靡的年代,这部电影也曾让人倾心。

因其古典音乐修养和民乐功底,大师也给《战争前夕》这样类似“主旋律”宣教片,古装电影《洛神传》做过配乐,古今往事吉光片羽,命题作文和自由发挥,都信手拈来,这些音乐都可以剥离电影来单独欣赏。最神奇莫过于给武侠电影《名剑风流》写音乐,李泰祥的音乐遇见古龙的故事,居然产生了神奇的化学反应,音乐获得了金马奖。这是大师博采众长,敢于实验与挑战的另一面。

和李泰祥在一起的回忆

许景淳:“他在我的生命里面打开了我”

从1986年的参与李泰祥制作的《相遇》合辑开始,许景淳与李泰祥展开了长达二十多年的合作和师徒情谊。作为李泰祥最喜欢的女弟子,许景淳和李泰祥合唱《相遇》收录于李泰祥的专辑《李泰祥和他的女弟子》当中。

南都娱乐周刊:多年来跟泰祥老师亦师亦友,您怎么评价他的音乐?

许景淳:在还没有为李老师演唱的时候,我就是他的小小的乐迷,他的很多作品我都很熟悉。你看老师47岁之前已经做了多少伟大的音乐,他已经在艺术的这个领域当中有很高成就。对我来说他是很伟大的,很神圣的一座圣山。他在艺术领域不仅仅很严谨,还很浪漫,很优美,很有深度。他每年会做一个新作品发表,然后在整个台湾做巡演,我一定都会买票去看。这个演出是梦幻式的,他甚至比我们现在看到的几乎所有演出还要大胆,一场两三个小时的演出里面,会有歌曲,会有交响乐,会有民歌,会有独奏的东西,然后又邀请了当时最好的艺术家合作。比方说一些舞蹈家,一些画家,一些诗人,所以他在思想上,在形式上面都非常新。当时在台湾做这些是没有任何补助或者是赞助的,都是他自己一个人。为什么到现在他在生病的时候在现实上会有困境,因为他过去每一年,他把所有赚的钱全部都投入到这些艺术的创作和发表。艺术是他神圣的奉献,所以他义无反顾,无怨无悔地投入。

对我来说,作为一个乐迷,在最小的时候,我就耳濡目染一年一年地看。他也启发了我很多,在面对艺术的时候,在面对我们信仰的时候,我应该用什么态度来做。我觉得对一般人来说,甚至对于他的乐迷来说,都很难想象也会很惊讶——他又有这种作品,又有那种作品。那一定是完全热烈燃烧自己的生命,无时无刻不在创作,才能够有这样的广度。我在22、23岁的时候接到了李泰祥先生的邀约电话,他问我说景淳你能不能为我演唱,我当时太开心了。从那个时候第一次为他演唱,对我来讲也是一个终生的学习到现在。

南都娱乐周刊:你眼中的泰祥老师平时生活中是什么样子?

许景淳:几乎所有的朋友都很爱他,跟他相处起来非常非常的轻松、幽默、快乐。他是一个非常善良又很浪漫很温暖的人。几乎所有的艺术家们跟他有过合作,都保持着一生的友谊。我早年到李老师家,每一天他的家门几乎不太锁。常常招待一些认识跟不认识的朋友。然后吃饭的时间到了,老师会亲自下厨。他很会做菜,他会兴致一来就做几个东西,然后大家喝喝茶,喝酒,天南地北聊艺术,聊很多生命的经验、理想,聊概念,聊什么事情可以发生,聊什么事情可以合作。在生活里面他就可以集结这么多力量,我想跟他接近的人,大家对他都是非常感谢吧。

南都娱乐周刊:1986年《相遇》开始就跟泰祥老师做过很多次专辑,你在他身上学到了最大的东西是什么?

许景淳:我觉得李老师对我的影响很难做一个总结,他令我感到如沐春风。虽然我认识他的时候是22、23岁,可是他经常可以花很长的时间跟我聊很深的概念,比如说我们会聊艺术跟生活,他对人是没有分别心的,他很开放也很放松。我觉得他对我有冥冥中的影响,因为我们曾经可能说到过的,聊到过的,或者是我们曾经一起做过的演出,我们曾经一起看到过的东西,我有时会有领悟、在我的心里面他永远都在我的旁边,所以我很难去总结说他给我最大的影响,我觉得他就是在我生命里面打开了我。

南都娱乐周刊:李老师对演唱者的要求比较高,他在指导你们的时候严格吗?

许景淳:他很可怕,但其实也相对地养成了我非常严格的工作态度。他非常非常严谨并且鞠躬尽瘁,不琢磨到鞠躬尽瘁的状态,大概是不可能停止的。我们过去演出前,几乎每一天都要练习,现在的一个演出大概总排三五遍也了不起了,可是他的音乐我们要准备三五个月。每天到他家报到,每一天要练的东西不一样,而且不是每一天几个小时而已,可能半夜两三点我们还在那里练。他有一个很有趣的习惯,就是会无限地修改他的作品。光是《橄榄树》这首曲子,我个人就演唱过至少有20几个版。他一直不停跟他的音乐对话。《橄榄树》是最通俗的音乐了,他都还这样一直对话,更何况他的交响乐演出,他的协奏曲演出。这种是非常非常耗神、耗体力的。就是他生病之后,他还是维持这样的自我要求。他生病20多年还是如此,他的手抖动到那种幅度之大,左右摇晃到10厘米以上,他还是亲历亲为地把五线谱上面的小逗点一颗一颗地修改上去,然后重新编写,然后今天写的明天看,不行的再来,他每一天的工作时间都非常非常的长。

南都娱乐周刊:你觉得乐迷以什么样的方式致敬泰祥老师比较好?

许景淳:他有一个作品叫《为了艺术,为了爱》,我一直觉得这句话诠释了他的心声:为了艺术,为了爱,为了音乐。向他致敬的最好方式当然就是音乐,这是他生命的无限的延展。如果有机会,大家可以一起来听他的音乐,我觉得这个是给他最大的安慰。

和李泰祥在一起的回忆

熊儒贤:“华人音乐中没有第二个李泰祥”

熊儒贤是台湾新民谣的重要推手,现任野火乐集总监,正带着旗下的一众原住民歌手寻找和唱出他们自己的歌。她和李泰祥结缘很早,而近年因为野火乐集的音乐计划而和李泰祥保持着密切的合作。

南都娱乐周刊:之前泰祥老师一直身体状况不好,但后来放弃治疗会觉得可惜么?

熊儒贤:其实我是在消息曝光前十天就已经知道了泰祥老师已经在安宁病房了,我听到的时候当然震惊当然不舍。进入安宁病房是医疗团队决定的,我想家属也是在惊慌失措的情况下知道。我觉得我们现在能给的真的只是祝福,因为医疗的事情真的要靠医疗团队来照顾,医生也很讶异他的生命斗志还是很强,他还在强撑要继续做音乐。但我们刚才看到他躺在床上,完全不能言语,完全不能动弹,他只能发出低哑的嘶嘶声音,他想表达但是已经做不到了。最后如果真的是要做让他更痛苦的急救的话,我是觉得还是让他平静地走,带着我们所有的祝福。

南都娱乐周刊:您跟泰祥老师合作这么多年,在您心中泰祥老师是个什么样的人?

熊儒贤:浪漫多情种,就像我今天去看望他会特别会梳妆打扮,涂了美丽颜色的口红,只不过是为了博君一笑,我去看他就是为了让他心情能畅快一点,我还写了个卡片送了个小熊给他,我觉得这可能是陪伴他最好的方法。

南都娱乐周刊:最早您跟泰祥老师合作的契机是什么?

熊儒贤:其实最早是我还在点将唱片的时候,那时候我就有跟他合作过。当然后来变得比较熟,是我做野火乐集的时候,因为野火乐集我们比较谨慎地看待提出来的音乐观点,那个时候其实李泰祥老师就知道。后来我们在做陈永龙的专辑,陈永龙20岁的时候,李泰祥老师就觉得他的声音很好,所以那个时候我们在做永龙的唱片创意计划,用永龙的声音唱李泰祥的作品,应该会有新的诠释,就去拜访了老师,征求老师的同意。那老师也比较认同永龙,老师也曾经有指点过他一些方向。这张专辑完成的时候,我们也带去给泰祥老师听了,他同意了我们才发。所以这两年有变得比较熟一点,有时候我们还会带吃的去看他。最后走的时候他还亲吻我们每一个女生的手背,他就是这样的浪漫多情种啊,包括他对音乐的多情,人生的多情,唯有这多情的性格才能创造出这些歌曲,造就独一无二的李泰祥。

南都娱乐周刊:在做野火乐集的时候,李泰祥老师有给予什么样的指导么?

熊儒贤:在我们跟他沟通的时候,他知道我们致力于在做民谣的重创,在做新民谣的这一块,所以他有特别跟我提过野火要在新民谣这一块要让音乐新长出来。野火在新民谣的路上,我们是李泰祥的跟随者,他是我们最重要的心灵导师。我们也不想固守的传统民谣的原样,这个时代里面新民谣要长成什么样?李泰祥的作品对我们最重要的启发是,他的东西还是可以流行,他在古典跨界民谣里面,他创造了不可取代的趋势,一个经典。

李泰祥日记(1981.7.2)

我已迷失了大道太久。一颗曾是巨人的心灵,因为长久供奉在庙宇宏伟的殿堂中而蒙上了尘垢,阳光已无法照射到我心中的屋宇内。长久以来,隅居在阴暗扉湿之中,竟成为我沉醉之梦乡。在黑夜里,独自向前行,我更渴望光明来到。

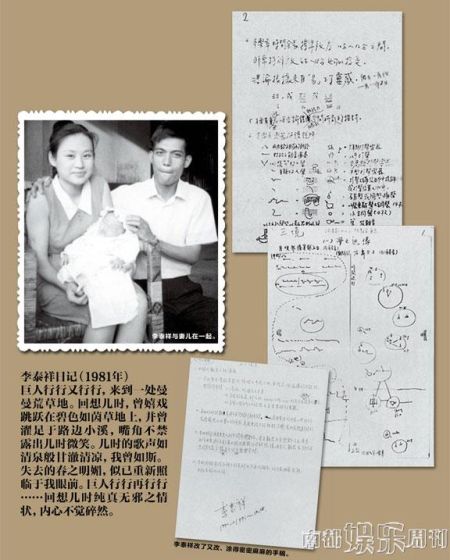

李泰祥日记(1981年)

巨人行行又行行,来到一处曼曼荒草地。回想儿时,曾嬉戏跳跃在碧色如茵草地上,并曾濯足于路边小溪,嘴角不禁露出儿时微笑。儿时的歌声如清泉般甘澈清凉,我曾如斯。失去的春之明媚,似已重新照临于我眼前。巨人行行再行行……回想儿时纯真无邪之情状,内心不觉碎然。

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫇闁逞屽墰婢规洟宕烽鐘碉紳婵炶揪缍€閸嬪倿骞嬪┑鍐╃€洪梺缁樏崢鏍崲閸℃稒鐓忛柛顐g箓閳ь剙鎲$粋宥夊箚瑜滃〒濠氭煏閸繈顎楀ù婊勭箘缁辨帞鎷犻懠顒€鈪甸梺闈涙缁€渚€鍩㈡惔銊ョ闁哄鍨熼崑鎾绘煥鐎c劋绨婚梺鐟版惈濡绂嶉幆褜娓婚柕鍫濇嚇椤庢绱掔紒妯忣亪锝炶箛鎾佹椽顢旈崟顓у敹闂佺懓鍚嬮悾顏堝垂婵犳艾鐭楅柛鏇ㄥ灡閳锋垿鏌涘☉姗堟敾缂佲偓閸愵喗瀚呴弶鍫氭櫇绾惧ジ鏌涚仦鍓р槈缂佹甯¢弻宥夋寠婢舵ɑ鈻堟繝娈垮枓閸嬫捇姊洪幐搴b槈閻庢凹鍓欓锝夋惞椤愩倗鐦堥梺姹囧灲濞佳勭閿曞倹鐓曢柕濞垮劤閸╋綁鏌熼鐐効妞わ箑缍婇弻鐔碱敋閸℃瑧鐦堝銈冨灪閻╊垶骞冨▎鎴斿亾閻㈢櫥褰掔嵁瀹ュ棔绻嗛柕鍫濇搐鍟搁梺绋款儐閻╊垶骞冨Ο琛℃斀閻庯綆鍋勯埀顒冨煐閵囧嫯绠涢幘璺侯杸闂佺粯鎸婚悷褔鍩€椤掑倹鍤€閻庢凹鍠楅弲璺何旈崨顓炴優闂佹悶鍎弬渚€宕戦幘鏂ユ灁闁割煈鍠楅悘宥夋⒑閻熺増鍟炲┑鐐诧躬閻涱噣宕橀纰辨綂闂侀潧鐗嗛幊搴g玻濞戞瑧绡€闁汇垽娼у瓭闂佸摜鍠愬妯哄祫闂佸搫娲㈤崹娲煕閹烘嚚褰掓晲閸噥妫勯梺鍛婃皑閹虫捇鍩為幋锔绘晩闁绘劦鍓氬В鍫ユ倵鐟欏嫭绀冪紒璇茬墕椤曪綁骞橀钘変汗闂佹眹鍨洪鏍g粙搴撴斀闁绘ê鐏氶弳鈺佲攽椤旇姤缍戦悡銈夋煏韫囧鈧洟鎮為崹顐犱簻闁瑰搫妫楁禍楣冩⒑缁嬪尅宸ユ繛灏栤偓宕囨殾婵炲樊浜滈悞娲煕閹扮數鍘涢柛銈冨€濆娲川婵犲孩鐣奸梺绋款儑閸嬬喖骞忚ぐ鎺撴櫢闁绘ê纾崢鎾绘偡濠婂嫮鐭掔€规洘绮撴俊姝岊槾缂佲偓婵犲洦鐓曢柍鈺佸暈缂傛碍銇勯埡浣哥骇缂佺粯绻冪换婵嬪磼濠婂喚鏆紓鍌欒閸嬫捇鏌涚仦鎯х劰闁衡偓娴犲鐓熸俊顖濐嚙缁茬粯銇勮箛锝呬簽闁汇儺浜畷婊嗩槻閻㈩垰鐖煎Λ浣瑰緞閹邦厾鍙嗗┑鐘绘涧濡厼危鐟欏嫮绠鹃柟鍐插槻閸熺娀寮ㄦ禒瀣挃闁搞儜鈧弸宥夋煥濠靛棙澶勬い顐f礋閺岀喖鎮滃鍡樼暥闂佹椿鍘介〃鍡樼┍婵犲浂鏁嶆慨姗嗗幗閸庢挾绱撴担椋庤窗闁革綇缍侀獮鍐ㄎ旈崘鈺佹瀭闂佸憡娲﹂崜娑㈡晬濮椻偓濮婃椽宕ㄦ繝鍐弳闂佹椿鍘虹欢姘跺箖濮椻偓楠炴帒螖娴e弶瀚奸梻浣呵圭换妤呭磻閹版澘围闁圭虎鍠楅悡娑㈡煕濞戝崬鏋ら柣顓熷笚椤ㄣ儵鎮欓崣澶樻&闂佽桨鐒﹂崝娆忕暦閵娾晛纾兼繛鎴炵懐濡啴姊虹拠鈥虫灀闁哄懐濮磋灋闁告劑鍔夊Σ鍫熶繆閵堝懎鏆炵€规洜鍠栧濠氬磼濞嗘劗銈板銈嗘肠閸涱喖搴婇梺鐟邦嚟婵潧鐣烽弻銉︾厱妞ゆ劗濮撮崝銈団偓瑙勬尫缁€渚€鈥﹂崸妤佸殝闂傚牊绋戦~宥夋⒑閸濆嫭鍣洪柟顔煎€垮濠氭晲閸涘倻鍠栧畷顐﹀礋椤掍胶妲梻鍌欑閹诧繝骞栭埡鍛煑闁告劦鐓堝ḿ鏍煣韫囨洘鍤€閻庡灚鐓¢弻锟犲炊閳轰椒绮堕梺鍐插槻椤︻垶鍩為幋锔藉€烽柟缁樺笧妤犲洨绱撴担绛嬪殭閻庢凹鍣e畷姘跺箳濡も偓闁卞洭鏌嶉崹娑欐珔濞存粓绠栭弻銊モ攽閸℃侗鈧鏌$€n剙鏋涢柡灞剧〒閳ь剨绲芥晶搴g矓椤曗偓閺岋紕浠﹂崜褎鍒涙繝纰夌磿閸忔﹢鐛€n亖鏀介柛銉戝嫷浠╅梻鍌欑劍閸撴碍绂嶉悙鍝勬瀬閻犲洤妯婂ḿ鏍煣韫囨挻璐$痪鎯у悑娣囧﹪顢涘杈ㄧ檨濠碘槅鍋侀崝鎴濐潖閾忓湱鐭欓柟绋垮瀹曟娊姊烘潪鐗堢グ妞ゆ泦鍥舵晪闁挎繂顦介弫鍐煏韫囧﹥娅呴柟顔藉灴濮婃椽宕ㄦ繝浣虹箒闂佹悶鍔屽畷顒勫煝閹捐鍗抽柕蹇婃閹锋椽姊洪崨濠勨槈闁挎洏鍊栭幈銊╁醇閵夛妇鍘遍柟鑲╄ˉ閳ь剝娅曞В鎰版⒑瀹曞洨甯涢柟鐟版搐椤曪絾绻濆顑┿劑鏌ㄩ弮鍥舵綈閻庢艾銈稿缁樻媴閸涘﹤鏆堢紓浣割儐閸ㄥ潡寮崘顔嘉ㄧ憸蹇涙儗閸℃稒鐓冪憸婊堝礈閻斿娼栨繛宸簼椤ュ牊绻涢幋鐐垫噧妞わ腹鏅濋埀顒€鍘滈崑鎾绘煥濠靛棛澧涚痪顓炵埣閺屾盯骞掗幘铏癁濡炪們鍨洪敃銏℃叏閳ь剟鏌eΟ纰辨殰缂佸崬寮剁换婵嬫偨闂堟稈鏋呭┑鐐板尃閸涱亜浜炬慨姗€妫跨花濠氬极閸喍绻嗛柕鍫濇噺閸f椽鏌嶉柨瀣伌闁哄矉缍侀幃銏㈢矙濞嗙偓顥嬪┑鐐差嚟婵即宕规禒瀣畺婵°倐鍋撴い顐g箞閹剝鎯旈姀顫婵犵數濮伴崹濂革綖婢跺⊕娲偄閻撳孩鐎梺鐟板⒔缁垶寮查幖浣圭叆闁绘洖鍊圭€氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢幘鑼槮闁搞劍绻冮妵鍕冀椤愵澀绮剁紓浣插亾濠㈣泛顑勭换鍡涙煏閸繃鍣洪柛锝呮贡缁辨帡鎮╅棃娑掓瀰闂佸搫鐬奸崰鏍嵁閹达箑绠涢梻鍫熺⊕椤斿嫰姊绘担鍛婂暈濞e洦妞介敐鐐村緞閹邦儵锕傛煕閺囥劌鐏犵紒顐㈢Ч閺屾盯濡烽鍙ヨ檸闂佽宕樼粔顕€鎮烽幍铏暊闂佸壊鐓堥崰鎺楀磻閹捐鍐€妞ゆ劧绲芥惔濠傗攽閻愭潙鐏熼柛銊ユ贡缁鏁愭径瀣幗闂婎偄娲﹀褰掑Φ閻旇鐟扳堪閸曨厾鐓夊銈冨灪瀹€鎼佸极閹邦厼绶炲┑鐘插閸炴挳姊绘担绋挎倯濞存粈绮欏畷鏇熸綇閵娧屾祫濡炪倖鐗滈崑鐐哄煕閹达附鐓欓柤娴嬫櫅娴犳粓鏌涢弬璇测偓婵嬪蓟濞戞粎鐤€闁哄倸妫禍顏堝灳閺嶃劎绡€闁搞儴鍩栭弲顏堟⒑闁偛鑻晶瀵糕偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀墮婵¤櫕淇婇悙顏勨偓鏍偋濡ゅ啰鐭欓柟杈惧瘜閺佸倿鏌ㄩ悤鍌涘