|

|

南方周末:电影30年超强纠错(组图)

2007年,以电影《色,戒》为界,国内分成两派,支持和反对升级为社会事件。勇敢的汤唯付出了“下课”的代价

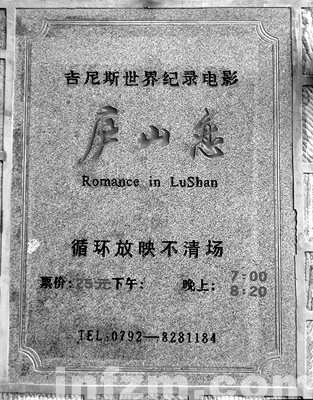

庐山恋电影院在庐山牯岭街上,电影《庐山恋》1980年首映以来,就在该影院天天放映。《庐山恋》成为世界上放

南方周末记者 李宏宇 发自北京

30年前,某领导认为一部电影有问题;30年后,某领导认为一部电影有问题。谁?具体有什么问题?30年过去了,这两个本该简单的问题,依旧像猜谜一样暧昧。

30年前的北京大观楼影院,业务员的抽屉一拉开,里边全是烟;到了过年,他们身边的挂历都堆成小山。那时候看电影甚至是需要走后门的事,这在今天完全无从想象。

1980年,因《小花》和《海外赤子》成为电影新星的陈冲(blog)在《感激与决心》一文中感慨:“人民给我荣誉不是让我空图其名的……我要拼命地学习和工作,我要用最美好最真挚的感情在艺术上塑造更多艺术形象,来报答观众们深厚的情感和热切的期望。”眼下即便是在华表奖颁奖仪式上,恐怕也再难听到这样的词句。

在1981年的《大众电影》上的《立电影法,杜绝横加干涉!》,同样让人疑虑,这样铿锵的文章,今天还可能出现吗?

30年来中国电影变化不小,因为审视你我和身边人群,人的变化已如此巨大。但伴随形态流变,贯穿整个过程似乎从未改变的,是这个国家对电影的谨慎与沉吟。

列宁曾说:“一切艺术部门中最重要的便是电影。”

斯大林也说:“电影具有非常的机会在精神上影响群众。”

一位电影学者说:“电影是一种工业企业,同时又是一种意识形态国家机器,在前者的意义上,电影相当于一座工厂、一家商店,它生产销售食品、饮料、香烟、酒精;在后者的意义上电影相当于一所学校、一家精神病院、一座教堂,它制造文化规则、道德禁忌和精神楷模。”

一位临近退休的影院经理说:“电影是个什么东西?政府说,这是教育;拍电影的说,是艺术;到了发行部门,这是商品;到了放映这儿,那是饭碗。”

电影在这个复杂语境里的复杂身份,也许注定了它的坎坷命运。30年中社会、政治、经济乃至技术的每一次变局,都意味着中国电影的一次左右为难。

电影管理的谨小慎微,甚至不是某一个管理部门的具体问题。这或许只是一面镜子,映射出整个社会从上至下、视野局促的摇摆、论争、不确定。

30年过去,“电影立法”仍然在“研究当中”。国家对电影的管理仍然把守两个传统渠道:创作和传播。而技术的进步早已改变了格局。创作上,越来越廉价和方便的设备,使得立案、剧本审查和获得拍摄许可证失去了必要性;传播上,放映许可证只是针对国内影院的放映与营收而言必不可少,另一些作者通过国际电影节和国际销售,足以保证自己独立、低成本影片的持续创作。

电影对我们而言早已不只是银幕、座位、电影票,不只是剧本、许可证、摄影机、胶片;电影已经是DVD、eMule、BT、PSP,是DV、HDV、HD摄影机,是非职业演员和苹果电脑。不难猜想,未来的作者甚至在个人电脑上就能够完成一部“电影”——也许现在只是粗糙的FLASH动画,但未来呢——然后通过网络进行传播甚至获得回报。

电影终将如当代艺术般不分母语、血统,不受投资和回报之困,不论渠道与受众;存在即目的。

法国导演让·雷诺阿早就抱怨:“真正的敌人是进步,而且这决不是因为进步来得太慢,而恰恰是因为它径直向前。如果进步这个敌人能给我们一些适应的时间也倒罢了!可是偏不,我们刚刚达到某种程度的稳定,新的发明又使一切都成了问题。”

而我们怕还迟迟没达到“某种程度的稳定”。

传统意义的电影已经113岁。在这个岁数面前,30年看似很短,短得不够让我们做一个稳妥的决定;其实太长,我们很可能会追不上电影进化的步伐。

网友评论 更多评论

相关链接

-

刘晓庆潘虹做客《似水流年》讲述电影记忆(图) 2008-12-11 10:58

专题片《似水流年》央视电影频道即将开播 2008-12-11 02:17

电影中的大时代:见证改革开放三十年 2008-12-10 20:42

电影中的大时代:奥运 2008-12-10 19:04

电影中的大时代:彩票 2008-12-10 19:04

电影中的大时代:非典 2008-12-10 19:04

电影中的大时代:房子 2008-12-10 19:04

电影中的大时代:手机 2008-12-10 19:04