陈文茜对话李安:我只是一个载体,一个灵媒

陈文茜对话李安

陈文茜对话李安

《少年派》剧照

《少年派》剧照

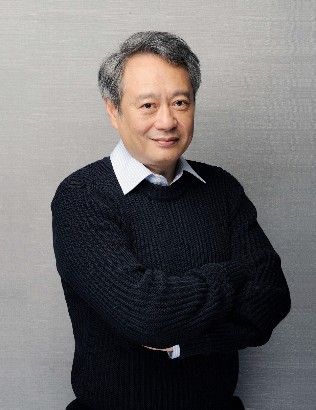

李安

李安

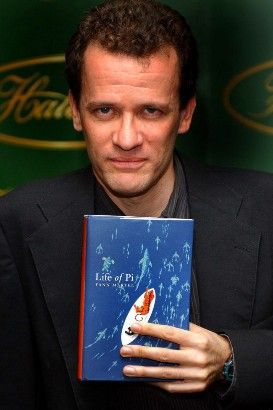

原著作者

原著作者

李安回台湾为新片《少年派的奇幻漂流》宣传期间,接受了陈文茜的专访。李安认为,宗教里,沙漠通常是考验人对神性的信仰,而《少年派》是用海洋来试验。他想通过这部电影来探讨神性:“到底是神创造人,还是人创造神?我觉得内在的东西很难讲。我喜欢神秘性,而电影是一种感性的抒发,所以我不想把它一条两条地讲清楚。”

李安一生挑了许多不同故事,拍成电影。他就像一只沉默的老虎,蛰伏时,身边的朋友一度以为,他只是许许多多流连于纽约、做着电影梦的无用艺术家。直至《卧虎藏龙》,沉睡的老虎醒了,把一生的挫折、温情、旁观、澎湃、异乡、怀旧、疏离、眷恋全挥洒于他的电影中。于是,经过那么久的等待,李安终于跃上顶峰,成了东西方电影世界没有人可以忽视的导演。

关于李安的名字与他的外表,给人太多错觉。他太不“出色”了,他太“忠实”了,他是一个好人,一个儒生;这些特质组合起来,如何成为一名杰出的艺术家呢?但李安的出现打破了“达利式”艺术家标榜的狂妄与自恋,他蹲地够低,所以他的眼睛看世界、看人生、看宗教都够广、够透彻。

我未曾错过李安任何一部片子,自从《断背山》后,我已不只是李安的忠实观众,而是他的影迷。他对人性的彻悟,使任何故事在他手中,无论题材是东方的、西方的、古典的、现代的、科幻的、冒险的、性别的、亲情的……最终故事只是一个壳,李安会透过老僧才拥有的灵魂,让你走入主角的生命,与他或她一同呼吸。瞬间,观众丢开了世间的成见、框架、枷锁,我们爱起了每个主角,跟着他历经我们未曾经历的旅程。

有那么长一段时间,法国及欧洲为主的电影如此强调“作者论”,好似导演的眼睛是一切,观众得跟着他,追随他移动。然而这种创作模式,限制了导演说故事的能力。

因为他的经验是有限的,当他把自己的风格当成一切时,每部电影只能在他熟悉的题材中,翻转相似的风格。

但李安不同,六年前《断背山》使李安真正登上导演高峰,接着他从怀俄明的山脊回到上海滩拍了《色,戒》,四年后他又交出了印度小男孩《少年派的奇幻漂流》的 3D 电影。李安没有令我失望!奇幻 3D 技术中,我看到的不是炫技而是古老的智慧,为的是呈现未曾被污染的海洋。这一个男孩纯真的心灵,使他同时信仰印度教、天主教、伊斯兰教。他热爱每一个宗教,他善良、真诚,因此电影里李安变更了原著小说的情节,生长在动物园家庭的小男孩一度想伸手,和最残暴、也最绚丽的老虎做朋友。

李安的奇特之处在于,他虽是一名国际导演,却总把自己放得很低——无论成名前或成名后。当他第二部小成本电影《喜宴》于柏林影展得大奖时,害羞的李安上了台,耳根红红地,脸带着温柔怯怯地微笑。他没有为了自己从小以来的挫折叫屈,也没为可能的未来喊口号。

李安曾为了逐电影梦,蜷身纽约家中,扮演一个中国人眼中所谓“没用的男人”十年。朋友们期待李安此时说点什么,或者哭出声来,结果导演李安在台上致词时淡淡说了一句:“我是一个没用的人。”能把自己放得如此低,或许才是不失自信的人吧。

放下自己,然后爱上主角,最终又自信地扮演导演,挥洒故事里每一个章节。这种温柔式的坚强,是我们遗失已久的智慧,它曾存于传统,但早已被人们丢弃。在一个专说大话的世界,李安的形式,多么难得。

此次《少年派的奇幻漂流》的主角小男孩信奉多神,受尽家人嘲讽,“再祈祷下去你的羊肉就没了”;小男孩想与老虎当朋友的心愿,则在一场父亲以一只山羊被老虎活吞的血淋淋教训中终结。

然而上天最终在一场海难中,让派失去他深爱的父亲、母亲、哥哥……最终与他一度想交往的朋友老虎理查德·帕克相守漂流大洋。

老虎随时想吞噬小男孩,但也因恐惧,使他忘却悲伤。他没有绝望的权利。

世界上大概只有李安,会在这样的故事结尾加入如此的旁白:“当你陷入危险时,你反而强壮;当你终于安全时,你反而虚弱。”

电影结尾小男孩漂过太平洋,在墨西哥海滩被救起。在漂流中与他最终成为朋友的老虎,一步跃上了沙滩。男孩期待老虎理查德·帕克至少回头看他一眼,他知道这将是永恒的告别,但他期望理查德·帕克至少记得他这个朋友。漂流大海中,男孩没有恨,只有感激这个想要吞噬他的老虎,因为它激发了他的求生意志。可是理查德·帕克最终头也不回地离开了他。

当人们抱起小男孩时,他放声大哭,哭的不是他终于获救了,也不是那片海洋吞噬了他所有家人,而是老虎毫不留恋地跃入丛林。那一刻,他知道,这世间有些事永远是残酷的;有些事,是改变不了的。他心碎了,也被迫长大。

专访李安时,我问他:“你自己是不是就是那个男孩派?”他回答很干脆:“是。”

C = 陈文茜

L = 李安

“其实是电影在拍你,不是你在拍电影”

C:李导演,我看了这部电影,也阅读了原著小说,我最感动的是,在我们现在这个世界里,每个宗教都认为它是最崇高无上的,而在小说里,作者安排了一个小孩,展现了小孩的世界——他对宗教充满崇敬,却又可以看到每一个宗教。

L:这部小说的故事,其实是在探讨老天爷这个观念,宗教只是其中一部分。派小时候很天真,在印度那个环境里,什么宗教对他有启发,他就去接受那个信仰。可宗教其实是一个人为的东西,是一种组织,而宗教本身就有社会性的意义。

可当派丧失一切,到了海上后,他就受到了考验。他是面对 God(上帝),面对他自己,这个才是考验他信仰力量的场所。在宗教里面,有人说沙漠是考验人对神性的信仰,现在我们则用海洋来考验。所以我觉得,这部电影也好,书也好,它最想讲的其实是人对信仰、对某种我们未知的力量的探索。这种力量不仅仅是精神和思想方面的,还有一个情感的依附。这种力量到底是什么?我觉得其实它是挺人性的。

C:人性这两个字,大概是我看你作品最大的感受。

L:人性跟神性到底要怎么结合?到底它是怎么呼应?是单方向还是双方向的?是神创造我们,还是我们创造神?是要往外看——它有一个单独存在、一个伟大的东西?还是说我们要往内看——相信里面有摸不着的东西?其实很难讲的。

C:先来谈谈少年派获救的那个段落。电影里的这段篇幅没有小说里那么长,书里作者特别写到少年派快要获救时,他周围的水大概只有两尺深,但他却很害怕,害怕他的船不会真得获救。可之前当他身处大洋中时,反而没有那么恐惧。你电影里有一段小说里没有的台词,就是说“人在最危险的时候,反而很强壮,而人在安全的时候,反而很虚弱”。最后决定把整个台词改成这样,而不是像小说里那样简单叙述的原因在哪?

L:我不晓得。其实我拍电影,就好像把自己当实验品一样。刚开始拍片的时候,我觉得好像有话要说,可后来我觉得,我其实只是一个载体,像个导体一样。不管是高僧弘法也好,或是我们做艺术、做娱乐的也好,它不是你用力就可以做到的。其实是电影在拍你,不是你在拍电影。因为你好像被这个电影迷住了,你受到了电影的召唤。就好像说它要见观众了,观众也有这个需求,于是通过像我这样的灵媒来达成,把它具象化。

我一直有这样的感觉,所以你问我很多道理,其实我不晓得,我只是觉得有这个需求。我看书时受到这个题材的召唤,心里的那种滋味,其实跟作者是一样的。我希望用影像表达给观众,然后观众在自己的脑海里演练。我觉得你拍得再好,也没有观众想象得好,其实就是一种抛砖引玉。我拍的可能不是你想的东西,可是你想到的,那就是很好的东西。

C:你对少年派与老虎的第一次见面有所改动。原来在小说里,是少年派的父亲强迫他去认识老虎的;而在电影里,派则是出于好奇,偷偷去见老虎的,他觉得可不可以跟老虎做朋友,可不可以对它伸出友谊的手。这个改编很重要,因为最后他最难过的事,就是失去了理查德·帕克这个朋友。

新浪娱乐独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。