|

|

|

组图:《可凡倾听》专访诺贝尔奖获得者杨振宁http://www.sina.com.cn 2007年09月21日16:18 新浪娱乐

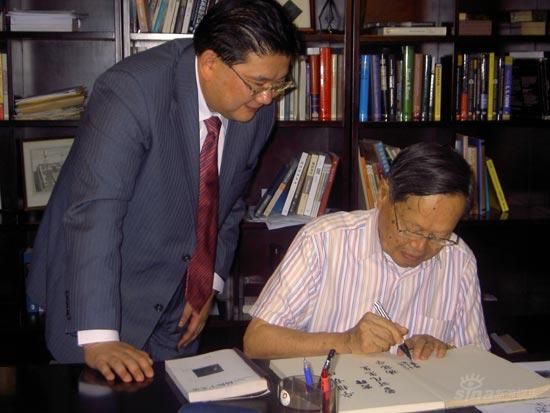

曹可凡与杨振宁  杨振宁题词留念 新浪娱乐讯 《可凡倾听》采访了中国第一位诺贝尔奖获得者——杨振宁,他对中国人有着非同寻常的心理作用,他说“我一生最大的成就就是帮助中国人改变了自己觉得不如人的这个心理作用。”今年正是他获奖50周年,杨振宁一生的许多重要节点也与十月有关:他出生在1922年10月1日;在1957年10月获得诺贝尔奖;他的两篇论文《宇称不守恒》和《规范场》分别发表在1956年和1954年10月1日出版的《物理评论》上。可以说他和共和国的命运冥冥之中有一种不解之缘。以下是本次节目的实录: 曹:杨先生你好,很荣幸能够在清华园跟您做访问。我知道您从上个世纪的1929年一直到抗战爆发,曾经在这个地方生活过八年的时光,您自己也说过在这个清华园里面可能是每一棵树都爬过,每一根草都研究过,当你晚年又回到这个清华园,创建您一直想做的,就是“清华高等研究中心”,我觉得这似乎应证了你所喜欢的艾略特(T.Seliot)的一个诗,就是:“我的起点就是我的终点,我的终点就是我的起点。”是不是您在海外生活了半个多世纪以后回到祖国,重新开始你的研究,是不是特别有这样的一种感慨? 杨:当然,我想刚才你讲的还有一点没有讲到的,就是这个楼,是清华最早的四个建筑之一,叫做科学馆,是1918、1919年前后盖成的,我父亲1929年来了以后,他的办公室就在这个楼里面,那么,那个时候,我小时候,常常,尤其是夏天,放暑假了,那么我父亲到这个里面,他的办公室来办公,我跟他一块来,做我的功课,为什么呢,因为这个楼很大,那个时候各个地方没有冷气,这个大楼的底下,房子里面很凉快,所以,等于是,一方面也是趁着这个凉快,我们前几个月搬到这个楼里面,这个楼现在是北京市认为是个古迹,外边不可以改变。 曹:保护建筑 杨:保护起来,里面呢,清华大学花了很多的钱重建一下,那么我记得,前几个月我刚来的时候呢,还特别去看了有一间屋子,我呢,我整理了我认为那时当初我父亲的每首诗。 曹:我听说,您父亲在您小的时候有张照片的背后写过一行字,说:“此子嗣有毅力”,是不是爸爸在你小时候觉得你有一些特殊的天赋在里面? 杨:是,那个是我在初中的时候,我想我在小学那时候的时候,念得还可以,没特别什么好,我记得老师是说,我不太小心常常把墨水罐打翻了,什么这一类的,读到中学以后念书就念得很好,尤其对于数学,我是性情很相近的,您讲的这张照片,是我父亲有一年在德国休假,那么当他很想念在清华园的,他的,就是我的妈妈,还有我们兄弟姊妹几个人,所以我们就照了些照片寄给他,我们兄弟姊妹四个人,那时候,每一个人的照片的背后都写了几个字,那么你刚才讲的那个就是在我的那张照片后面写的,这张照片我现在还有。 曹:还有啊。您是1945年8月28号离开中国去美国学习,听说当时父亲一直送了你很长的路。 杨:在昆明。 曹:在昆明,在当时记得父亲送别您时候的那些场景吗? 杨:这个后来我在一篇文章,叫做《父亲和我》里面有一个描述,我想人生,我已经八十五岁了,在人生的很多,千千万万的经历里面,总有几个片段是你印象特别深的,我文章中所描述的,我父亲送我出国的,那两个钟头的记忆是在我的脑子里面,非常深刻的。 曹:是不是第一次看到父亲这么表露,父亲对儿子的那种情怀?尤其当发现一个多小时那个车其实还没有开,父亲在车外面守候。 杨:这倒不是,我想是这样,我想当时像我这个年纪,像我父亲这个年纪的家庭,当然也有千千万万个,那个时候家庭的结构,父子之间,父母子女之间的关系,跟今天的一般中国的父母子女的关系,我觉得有一个相当大的不一样的地方,那比起美国的,家庭父母子女的关系更是差的非常之远,我想当时在我成长的时候,家庭父母子女之间的关系是非常非常之接近,那么平常那也许没想到,可是在离开了,远离,好多年,还不知道前途是怎么样呢,在这样一个情形之下,我想当时的情感,是特别的可以说是奔放,而且说是尖锐的,所以那个记忆铭刻在我脑子里面。 曹:我看您这篇文章的描述,我觉得有点像朱自清先生写的父亲的那个《背影》的那个文章,看到父亲穿过一个铁路爬上来,我觉得这是一种儿子对父亲的一种共同的期待。 杨:是 曹:那我在1995年曾经有机会造访了芝加哥大学,我在这个校园里面采访的时候,很多人谈起费米教授,也会谈起您,我知道您父亲杨武之教授也曾经在芝加哥大学学数学,那您当时选择这个学校主要是为了父亲的缘故,还是因为前费米教授? 杨:不是因为我父亲的关系。是因为我,我当时我知道我父亲是芝加哥大学读的博士学位,而且后来我临出国的时候,我当时并没有预备去芝加哥,是当时我有普林斯顿大学的入学许可,后来我到了芝加哥,到了美国以后发现费米教授要到芝加哥去,那么我是非常希望做费米的学生,所以结果我就改了去芝加哥。我父亲当然很高兴,知道我去了芝加哥,他的母校,那么他的论文的导师叫做狄克森,是在二十世纪初,美国的大数学家之一,那个时候狄克森已经退休了,可是人还在,所以我父亲要我去看他一趟,结果我真的有一天,我去拜访了一下狄克森教授,狄克森说他记得我父亲,而且他说他一生有很多研究生,只有一个中国人,就是我父亲。 曹:我知道您刚到美国的时候,通过吴大猷教授、胡适先生专门把您找去了,跟您谈了一下,您还记得胡适先生当时跟您谈了些什么? 杨:胡适,我小时侯在北京见过他,因为那个时候有一个清华同学会,我父亲有时候带我到清华同学会,我那个时候也许是十二、三岁的小孩,看见过胡先生;吴大佑先生在1949年,在纽约跟我说,胡先生想要跟我谈谈,我当时并不知道,为什么缘故,结果我去找了胡先生以后,他住在中城,纽约市,所谓“中城”,一个酒吧里面,我才知道因为他说他在离开上海以前,看见了我父亲,我现在讲的故事是1949年底,那么他在上海看见我父亲了,我父亲跟他说,说是:“振宁啊,现在应该交女朋友了。”我父亲托胡先生帮我找女朋友,这个也是很标准的当时的社会上家庭父子之间的关系的一个例子。那么我记得很清楚,胡先生说,可是你们这一代人比我们这一代人聪明得多了,你们不需要我来帮忙。 曹:胡先生是特明智的人。 杨:对 曹:那后来您跟杜致礼女士相识相恋,是跟胡先生没什么关系? 杨:没有关系。杜致礼事实上是我在1944年到1945年在西南联大附中教书的时候一个班上的学生,那时候我教了一学年的中学,那么有两班学生,是联大四年级和五年级的学生,杜致礼当时是中五的学生之一,那一班后来有很有名的人,那是是后来写《红岩》的作者,叫做罗广斌,后来被江青迫害死掉的,还有一位是冯宗璞,现在叫宗璞,是个有名的作家,她是冯友兰先生的女儿,所以那一班有三十几个人,那么杜致礼是其中的一个学生,我当时当然认识她,并不熟,出国以后也并没有跟她有联络,我是45年出国的,她是47年出国的,然后在49年,在圣诞节的假期,偶然地在普林斯顿一个中国饭店里面,我又看见了她,那么八、九个月以后,我们在普林斯顿结婚。 曹:父亲听到这个消息是不是特别高兴? 杨:我父亲一方面很高兴,一方面我可以很坦白地讲也有些犹豫,因为那时候,杜致礼的父亲杜津明将军,已经是中国共产党的阶下囚,大家晓得了,在徐蚌汇战的时候他被俘虏了,那么我父亲,我母亲,我弟弟妹妹他们当时都在上海,他们对于我跟一个特级战犯的女儿结婚,当然不可能没有一些考虑,不过当然我父亲还是尊重他的儿子的选择。 曹:曾经看到一张非常有意思的照片,就是大科学家爱因斯坦跟您的儿子光诺合影,应该那个时候,您在普林斯顿的时候,爱因斯坦教授已经退休了,但你们还是应该能够在校园里面看到。 杨:是。我是1949年在芝加哥得了博士学位以后一年到普林斯顿,普林斯顿研究工作室是一个很小的专门做研究工作的,后来说这是最成功的象牙之塔,那么爱因斯坦当然是学院里最有名的教授,他已经退休了,不过我还记得我去的第一年,他因为刚刚有一个新的理论,叫做统一场论,这是他后半辈子所极力致力于的工作,他做了三个演讲,我还记得当时这个学院的主任,叫做奥本海默,奥本海默也是非常有名的人。 曹:原子弹之父。 杨:因为他是主持造美国的原子弹的人,那么爱因斯坦告诉奥本海默,说他有一个新的工作,他预备做一系列的演讲,奥本海默当时说,非常好,就去安排。可是这立刻就发生一个问题,因为他知道这个演讲他必须要通知很多物理学界的人,不止是普林斯顿,可以说是美国全国的物理系,他都应该知道,告诉你,可是这样一来的话呢,新闻记者就要来,所以呢,他想这下要糟糕,新闻记者会把所有的座位都占据了,所以他后来在宣布了以后,他就把所有的新闻记者找来,约法三章,说是爱因斯坦教授的演讲不能有太多的新闻记者在那里照相,发问题,所以我请你们都到演讲厅,在演讲开始时候呢,爱因斯坦还没有讲话呢,你们就照五分钟的照相,然后就请你们全部离开演讲厅,那个演讲后来有一些照片,现在我想你在网上还可以看见,我想那个恐怕是爱因斯坦最后一次做正式的学术演讲。 曹:我知道爱因斯坦教授曾经把您请到他的办公室,跟你们聊过一次。 杨:对,这是因为爱因斯坦他的一生,他的这个,因为物理还是有好多方向,那么他最重要的两个传统,一个叫统计力学,统计力学是讨论什么呢,就是讨论一个宏观的现象,比如说是一杯水升到一百度就变成气,冷到零度以下就变成冰,为什么水的分子会在适当的情形之下变成气体,或者变成固体,这个是个统计理论。统计理论的传统是十九世纪物理学一个重要的传统,而你如果仔细去研究爱因斯坦他整个学说思想的根源那么统计力学是其中的一个支柱。所以他对统计力学非常发生兴趣。那么在1951年、52年李政道跟我发表了两篇文章,是关于统计力学里面叫做象变,刚才我讲了,水变成气、水变成冰都叫做象变,象变是爱因斯坦非常发生兴趣的问题。所以我们的文章发表了以后,他看到了,他就让他的一个助手找我们去跟他谈,所以我们跟他在他的办公室里面谈了一个多钟头。 曹:爱因斯坦先生其实除了物理学之外,他特别有非常广泛的兴趣,比如说他喜欢音乐,他能够拉小提琴,除了科学之外有没有跟你们谈一些艺术的话题? 杨:那个时候他因为年纪大了,我们年青的人不大愿意去,所以我跟他除了刚才讲的听过他演讲,还有他找我去谈了谈,还有一次我记得是,玻尔,玻尔是二十世纪另外一个大物理学家,到普林斯顿去,有一天晚上,玻尔做了一个晚上的,通俗的演讲,结果爱因斯坦也去了,除了这个以外,我除了有时候跟他走在路上跟他打招呼以外呢,没有更多的交往了,他那个时候呢,朋友不多,我想当时跟他交往最多的除了他的家人跟他的秘书以外,一位是古德,古德是学院的一个教授,是二十世纪我想最伟大的一、两个数理逻辑大师,我想古德是爱因斯坦最熟识的人,一方面他们有共同的兴趣,一方面他们都是讲德文的。除了这个以外,还有一位是派斯,派斯比我长四岁,跟我是同行,作理论物理的,在普林斯顿,那么派斯当时就注意到了,他认识很多重要的物理学家,所以他一方面是做一个理论物理的研究者,他的工作也做得很好,在这方面。可是另外一方面呢,他就经常记下来,他跟爱因斯坦,跟玻尔,跟奥本海默,他们之间的交往的,谈话的纪录,为之将来用,结果你知道,他在1981年、82年的时候,写了一本爱因斯坦的传,这个传,现在公认,是爱因斯坦科学传记里头最重要的一本。这个故事其实我常常跟我的研究生讲,你们如果在很年轻的时候就注意到一件事情,而把关于这件事情的,你所知道的东西或者感想,或者与这个有关系的事情都记录下来,到了30年、40年以后,这个纪录有可能变成一个非常重要的资料,这就是我从派斯成功的经验所得的一个教训。

【发表评论】

|

||||||