现在就说《爸爸去哪儿》(第三季),那么首先,必须承认第二季的三点情况:

一、即使没有逃脱“现象级节目第二季定律”的宿命,但毫无疑问是肯定成功的;

二、也很精彩,值得所有人看,且看了绝不后悔,况且我每集都有看,更有收获;

三、做电视节目真的是“靠天吃饭”的节奏,谁也没有百分之百的把握说一定行。

《爸爸2》是成功的,但这种成功无法遮盖其存在的某些问题。

虽然《爸爸2》的收视率已属不错,但从本“砖家”的逻辑来看,《爸爸2》城市网收视率迟迟不破4,而且破4的机会越发渺茫,这是一个失败。因为你明明可以做的更好,但“更好”的那个结果不出来,那就是一种失败。而也有一种担忧,可能最后四期也将越看越不得劲,大有不再追捧的架势。看起来,尽管有很多客观原因,可以理解。不过很遗憾,《爸爸2》已经失去了被追捧的那种魅力。收视率被很多人视为洪水猛兽、邪恶之徒,乃至被“主旋律”和“主流价值观”所诟病,但收视率真的是#检验电视节目好坏的唯一标准#。哪个电视人要是规避这一点,他就不是电视人,只是一个宣传工作者。

从《爸爸2》第一集开始,节目就有了很强烈的“设计感”。当时以为设计了一些有趣的东西或者桥段,可以平衡一下第二季可能存在的“不新鲜感”。但在这种设计上,后面的节目越来越勉为其难。也就是说这些设计感东西,在刻意表达一些,忘记了“爸爸与孩子”之间的逻辑关系,结果爸爸的是爸爸的,孩子的是孩子的。而这档节目的核心是“爸爸与亲孩子”之间的那种亲密的、亲情的逻辑关系,结果变成了割裂,成了节目硬伤。

再就是表达不给力、不到位。感觉后期的剪辑,很多镜头轻描淡写,跳跃太大,或者根本就是一种剪辑不下去的感觉,导致剧情莫名其妙,也就不知所云,更不知结果之妙了。追求过程,忽略细节,导致剪辑效果太凌乱,甚至就是表达这些“父亲”和这些“孩纸”已经到此一游,留下了一个痕迹。聊且当做完成了节目设计的任务、完成了广告主的任务、也完成了旅行地赞助者的任务……

《爸爸2》的6个孩子,个个都是有其特色的,但在整体上,则没那么突出,因为现在的“爸爸系”观众,有了第一季的5个孩子作为参考,如此一来,第二季的孩子就整体很平庸,看完这一集对下一集几乎没有期待感。因为一两集看下来,感觉到这季的孩子们没有什么进步和发展,基于第一季给他们打了预防针,纯属到此一游。用一位资深级电视观众的话就是说:看《爸爸2》,脑海里想的都是《爸爸1》的孩子。这令人情何以堪?

这可以用一个批评意见作为解释:《爸爸2》的导演们在设计上发力发反了。这个节目本应该更多地体现孩子们的思维方式,爸爸应该只是配角,尽管形势上爸爸是主角,但第二季体现爸爸的东西太多了,孩子们不但形式上是配角,而且在设计上还是配角。爸爸和孩子的交流太少,并且一起做事情的机会也太少,加上旅行地的选择并不是最佳地点,这就造成了爸爸和孩子之间有一种乖乖的感觉。

这些都是观感,也纯属个人观感,仁者见仁智者见智吧。

那么面对可能存在的《爸爸3》,又该如何呢?

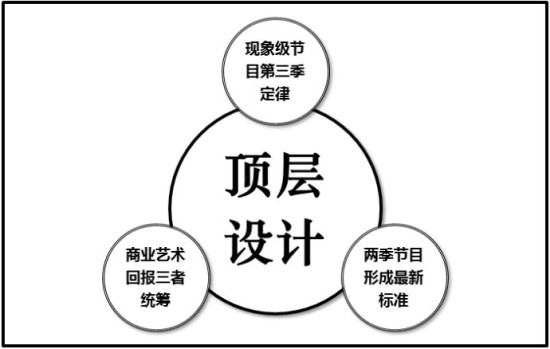

其实一言以蔽之,《爸爸2》存在的问题,是因为这一季的顶层设计有欠缺。

所以有了《爸爸1》的辉煌成功和《爸爸2》的黯淡成功,《爸爸3》有了正反、两面启发,所以《爸爸3》的顶层设计,已经是“天空飘来五个字”的节奏。

其实顶层设计没那么神乎其神,简单得很。就是要将所有可能的问题想到,并作出相应的预案,一旦出现问题,就能在第一时间执行这些预案。“顶层设计”是针对问题而设计的,可以是战略,也可以是战术,也可以是战略的战术问题解决之道,或者是战术的战略问题破解之道。换言之,爸爸3的顶层设计,就是下面三个领域的梳理和捋顺。

重视“顶层设计”的概念以及存在,应该是任何现象级节目的基本常识和生存法则

直面“现象级节目第二季定律”创造“现象级节目第三季定律”

凡事儿只要有了参考的东西,那么一切努力就有了很大的压力。第一季《爸爸去哪儿》的成功,从各种角度来讲,是一个辉煌的标杆,不仅仅是中国电视节目的标杆,也完全是湖南卫视需要超越自我的标杆。所以爸爸2的所有成功,都难以遮盖其诟病。当然无论是爸爸1还是爸爸2,有一点令人非常欣喜,就是价值观的呈现是非常清晰的,且表达手段也很到位和有力。但这两点不是一档节目的全部,否则,现象级节目就是非常简单的活儿了。

事实上“现象级节目第三季定律”是一个全新概念的炮制,设想中的第三季定律,应该是第一季和第二季所有优秀基因的有机结合,以及结合之后的全新绽放,乃至爆发。着当前牵涉到方方面面,但我想,只要是前两季所有优秀基因的有机结合,第三季不可能不会超越前两季而新创辉煌。问题是,一定要将“现象级节目第三季定律”置身于“顶层设计”的理念和行动上,方可以真正触摸到其内核。

发端于韩国,井喷于中国,但必然在中国形成可以绽放的“中国标准”

没有妄自菲薄,也不必蔑视棒子。“爸爸系”发端于韩国,井喷于中国,是当前的一个基本事实。所以,韩版标准对于中国市场而言,就是一个启蒙,而在中国市场常识成功,则应有中国市场的全新执行标准。第一季的成功,没有总结出严格可执行的标准,是一大遗憾。很明显,明星和孩子,韩版爸爸其实在韩国没有那么大的影响力,不属于成功节目。但中版的第一季,已经树立了典范,有中版的基本准则形成,可以视为天条。

第二季的一些问题,说了很多,综合而言,就是明星和孩子的选择、旅行地选择、以及桥段的形式和内涵设计(或者说要呈现的价值观设计),均不如第一季。我们可以承认对于“资源”的利用总是有限的,但在创意和设计上绝对是无限的。然而对比第一季和第二季,在桥段的创意设计上,当然不尽人意(但还是成人节目整体是成功的)。所以这也是缺乏顶层设计概念所造成的。没有这个高度,创意肯定匮乏,乃至平庸。

应充分将“商业、艺术、回报”三者之间的关系捋顺和梳理好

关于《爸爸2》的商业运作传闻非常多,这里就不一一举例了。总之,源自受邀嘉宾的、源自旅行地的赞助问题等等、等等。毫无疑问,一档大获成功的节目,要是没有那么多的商业赞助,那就说明这档节目肯定是失败之作:赚吆喝吐大血的制作。这肯定不值得提倡。但是这个问题也必须有效面对,那就是针对“商业、艺术、回报”三大问题的统筹考虑问题。历史常识是:商业和艺术,从未分家,越是商业发达的地方,其艺术成就就更辉煌。

那么,爸爸1、2的成功,如果没有吸附住大量的商业品牌,那才是真正奇了怪了。只是说爸爸2在吸附住了大量的商业价值之后,艺术就出现了硬伤,这是不应该的。这说明在给商业价值的回报方面出了问题。商业支撑艺术,艺术回报商业,这是极其自然的逻辑。但是基于现实的残酷性,如果一味强调回报,乃至以粗鲁而浅薄的方式获得回报,则根本没有真正的回报可言。这三者之间本身就是一个顶层设计的高端问题,必须处理好。

所谓“顶层设计”就是一种全面的共识,并且是可以执行的共识条令。

它没有那么复杂,但也不是一种肤浅的噱头。

所以,考虑《爸爸3》的顶层设计,也应该提上相关决策人的案头。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝栭梻渚€鈧偛鑻晶鏉款熆鐟欏嫭绀嬬€规洜鍏橀、姗€鎮╃喊澶岄棷婵犵數鍋犻幓顏嗙礊閳ь剟鏌涚€n亜鈧潡鐛€n亖鏀介柛鎰ㄦ櫇閳ь剚妞藉铏圭磼濡浚浜畷銏ゅ冀椤愶絽搴婇梺绯曞墲缁嬫帡鎮¤箛娑欑厱妞ゆ劧绲跨粻鎾绘煃瑜滈崜娆撳箟閿涘嫮鐭夌€广儱顦粻姘辨喐濠婂啨鈧帗绻濆顓犲帾闂佸壊鍋呯换鍫ヮ敁濡も偓闇夋繝濠傚缁犳ḿ绱掓潏銊ョ闁归濞€閹崇娀顢楅埀顒勫焻閻㈠憡鈷戦梻鍫熺⊕椤ユ瑧绱掗埀顒佺瑹閳ь剟宕洪姀鈩冨劅闁靛ǹ鍎抽鎺楁⒑閸濆嫷妲归柛銊у枛瀹曟垿骞樼紒妯煎弳闁诲函绲婚崝瀣姳婵犳碍鈷戦柣鐔哄閹牊淇婇锝庢畷缂佸倸绉归獮鍡氼檨婵炴挸顭烽弻鏇㈠醇濠靛洤娈楀銈呭椤ㄥ牏妲愰幒鏃傜<婵☆垰娴氭禍顏堟晲閻愬墎鐤€闁瑰彞鐒﹀浠嬨€侀弮鍫濈妞ゆ挆鍐╂毆闂傚倷鑳堕幊鎾诲触鐎n喗鍋╂い蹇撶墕閸ㄥ倸鈹戦悩瀹犲闁活厽顨婇弻娑㈠即閵娿儳浠梺鎶芥敱閸ㄥ潡寮诲☉妯锋婵鐗婇弫鍓х磽娴f彃浜鹃梺鍛婂姦閸犳鈧艾鎳樺鍫曞醇濮橆厽鐝栫紒鐐劤閵堟悂寮诲☉姘勃闁告挆鈧Σ鍫㈢磽娴h娈曢悽顖ょ節瀵顓兼径瀣檮婵犮垼鍩栬摫闁宠鐗婄换婵嗏枔閸喗鐏€闂佺ǹ顑嗛幑鍥ь潖濞差亜绠伴幖杈剧岛濡插牓鏌f惔銏犲毈闁告挻鐟╅、姘舵晲婢跺鍎銈嗗姂閸婃鎯侀崼銉︹拺婵懓娲ら悘鍙夌箾娴e啿瀚々鐑芥煥閺囩偛鈧綊鎮¢弴銏$厪濠电偛鐏濋崝銈夋煕閳哄绉柡宀€鍠栭、娆撴倷椤掑倸濮芥俊鐐€х粻鎴犵礊婵犲洤钃熼柣鏃傗拡閺佸鏌涢埄鍐噮闁伙箑鐗嗛—鍐Χ閸愩劎浠鹃梺鐑╂櫓閸ㄥ爼鐛崘銊㈡瀻闁瑰瓨鏌ㄦ禍楣冩煟閵忋垺顏㈢憸鐗堝笧瀹撲胶鈧箍鍎卞Λ鏃傛崲閸℃稒鐓忛柛顐g箖閹兼劙宕幖浣光拺缂佸顑欓崕鎰版煟閳哄﹤鐏︽鐐插暙铻i悶娑掑墲閺傗偓闂佽鍑界紞鍡涘磻閸曨垰鐒垫い鎺戝暙閻撴劙鏌曢崶褍顏紒鐘崇洴楠炴ḿ鎹勬笟顖涙緫闂傚倷鑳剁划顖炲箰婵犳碍鍋$憸鏃堝春閳ь剚銇勯幒鎴濃偓褰掑吹閳ь剟鏌f惔銏犲毈闁哥姵顨婂鑼崉娴f洘妫冨畷銊╊敇閻愭潙鍔掗梻鍌欑劍閹爼宕曢鈧顒佺瑹閳ь剙鐣烽幋锕€绠婚柡鍌樺劜閻忎線姊洪崜鑼帥闁哥姵顨婇幃妯侯吋婢跺鎷洪梺鑽ゅ枔婢ф宕悙娴嬫斀闁绘劘顕滈煬顒勬煟濞戝崬娅嶇€规洘锕㈤、娆戝枈鏉堛劎绉遍梻鍌欑窔濞佳囨偋閸℃稑绠犻幖杈剧悼閻滅粯绻涢幋鐐垫噮缂佲檧鍋撻梻浣圭湽閸ㄨ棄岣胯閻☆參姊绘担鍛婃喐闁哥姵鍔曢…鍨熼崫鍕偒闂傚倷绀侀幖顐⒚洪姀銈呭瀭婵炲樊浜滈悡鏇㈡煙閻戞ê娈憸鐗堝笚閺呮煡鏌涢銈呮珡婵☆偄瀚板娲川婵犲啰娈ら梺纭呮珪閹瑰洭宕洪悙鍝勭闁挎梻绮弲鈺呮⒑缂佹ê濮﹂柛鎾磋壘琚欓柛顐犲劜閸婄敻鎮峰▎蹇擃仾缂佲偓閸愵亞纾奸悹鍥皺婢ф洘銇勯弴顏嗙М妤犵偞锕㈤、娆撴寠婢跺鐫忛梻鍌欑劍閻綊宕瑰ú顏嶆晩闁哄稁鐏涢敐鍥╃煓閹煎瓨鎸婚弬鈧梻浣虹帛閿氶柣蹇斿哺瀵娊鍩℃担鍙夋杸濡炪倖妫佹慨銈囩礊閹达附鍋傞柕鍫濐槹閻撳繘鐓崶褜鍎忛柍褜鍓氬ú鐔煎箖閻愬搫鍨傛い鎰С缁ㄥ姊洪悷鐗堟儓婵☆偅顨嗙粋宥嗐偅閸愨斁鎷虹紓浣割儏鐏忓懎顔忛妷锔剧閻忓繑鐗戦崑鎾崇暦閸ャ劍顔曟繝鐢靛仜濡﹥绂嶅⿰鍫熷€挎繛宸簼閻撴洟鏌熼幍顔芥毄闁告ɑ鐩弻娑㈠Χ閸愩劉鍋撳┑鍡╂綎婵炲樊浜滃婵嗏攽閻樻彃顒㈤柣锝呫偢濮婅櫣绮欏▎鎯у壋闂佺ǹ顑囬崰鏍嵁韫囨哎浜归柟鐑樻尰濞呫垽姊虹紒妯忣亞澹曢銏犲偍闁瑰墽绮崑鈩冪節婵犲倸顏柣顓熷笧閳ь剝顫夊ú妯煎垝閹剧繝绻嗘慨婵嗙焾濡插墽绱撴担鎻掍壕婵犵數濮村ú锕傛偂閺囥垺鐓冮柍杞扮閺嗗牏绱撻崒娑氼暡闁靛洤瀚伴崺鈩冩媴閸濄儵鐛撶紓鍌欒兌缁垳鎹㈤崘顏呭床婵犻潧顑呯壕鍏肩節婵犲倸鏋ら柡鍡╁亞缁辨捇宕掑▎鎺濆敼闂佺ǹ顑嗛幑鍥蓟濞戞矮娌柟顖嗗懎濮查梻浣姐€€閸嬫挸霉閻樺樊鍎愰柣鎾跺枑娣囧﹪顢涘┑鎰缂備浇灏欑划顖炲Φ閸曨喚鐤€闁挎繂鎳嶇花浠嬫⒑濮瑰洤鍔村ù婊庝簻閻e嘲饪伴崱鈺傂╅梺姹囧焺閸ㄤ即鎮ラ悡骞稒鎷呴悷鎵獮闂佸綊鍋婇崢楣冨矗閸℃せ鏀介柣妯肩帛濞懷勪繆椤愵偄骞栭崡閬嶆偡濞嗗繐顏紒鐘荤畺閺岀喖宕橀幓鎺撔╅梺鍝ュ枔婵炩偓鐎殿喓鍔嶇粋鎺斺偓锝庡亐閹稿啴姊洪幖鐐插妧闁逞屽墴瀵ǹ顓兼径瀣弳濠电娀娼уΛ娆愬緞閸曨兙浜滄い鎰剁稻缁€瀣煛瀹€鈧崰鏍箖濠婂喚娼ㄩ柛鈩冡缚閺嗐儵姊绘担瑙勩仧闁告ü绮欓妴鍐幢濡皷鏀虫繝鐢靛Т濞村倿寮鍡樺弿婵妫楅獮妤呮煕鎼淬垺灏电紒杈ㄦ尰閹峰懏顦版惔銈囩崶闂備線娼荤紞鍥╃礊娓氣偓閻涱噣宕橀妸搴㈡瀹曟﹢鍩℃担鍦偓顓㈡⒒娴e憡鍟炴繛璇х畵瀹曟粌鈽夐姀鈩冩珫濠殿喗銇涢崑鎾存叏婵犲啯銇濈€规洏鍔嶇换婵嬪礃椤忓嫬姹查梻鍌欑劍濡炲潡宕㈤搹瑙勵偨婵ǹ娉涚粻鏍ㄦ叏濡炶浜惧Δ鐘靛仦鐢帟鐏冩繛杈剧到瀵墎鈧艾銈稿缁樻媴閸涢潧婀遍幑銏犖旈崨顓狅紱闂佸湱澧楀妯烘纯闂備礁婀遍搹搴ㄥ窗濡ゅ懏鍋傛繛鎴欏灪閻撴洘绻涢幋婵嗚埞闁哄鍊濋弻锝夘敇閻旈鐟插銈冨妸閸庣敻骞冨▎鎾崇煑濠㈣埖蓱閿涘棝姊绘担鑺ャ€冮柣鎺炵畵瀹曟繂鈻庤箛鏇熸闂侀潧艌閺呮稓澹曢崗鑲╃闁瑰鍋熼幊鎰繆椤愩垹鏆f慨濠呮閹风娀鍨鹃搹顐や簮闂備礁鎼幊鎰叏绾惧浜遍梻浣告啞閸旀垿宕濇径濞綁宕奸悢鍓佺畾闂侀潧鐗嗛幊搴ㄥ汲閻愮鍋撶憴鍕闁哥姵鐗曢~蹇旂節濮橆剛锛滃┑鐐叉閸旀濡堕弶娆炬富闁靛牆妫欓懖鐘绘煕濞戝崬鏋涢幖鏉戯躬濮婃椽鎮烽柇锕€娈舵繝娈垮櫍濞佳囨偩閻戣棄钃熼柕澶涘閸樺崬顪冮妶鍡楀濠殿喗鎸冲畷婵嬪Χ閸ワ絽浜鹃悷娆忓鐏忣偆绱掗埀顒佺瑹閳ь剟鍨鹃敃鍌氶敜婵°倓绀佸▓婵嬫⒒閸屾氨澧涚紒瀣灴閿濈偛顓兼径瀣ф嫼闂佸憡绻傜€氼參宕冲ú顏呯厵妞ゆ梻鍘ч埀顒€鐏濋锝嗙節濮橆厽娅滈梺鍛婄☉閸婂宕伴弽褏鏆︽い鎰剁畱缁€瀣亜閹哄秷鍏屾俊宸邯濮婂宕掑▎鎴М闂佺顕滅换婵嬬嵁閺嶎厼鐓涢柛娑卞幘閻撴垿姊洪崨濠傚Е闁绘挸鐗嗗玻鍧楀冀椤撶喓鍙勯棅顐㈡处濞叉﹢宕甸埀顒勬煟鎼达紕浠涢柣鎿勭節瀵鏁撻悩鑼€為梺瀹犳〃濡炴帞鍒掗崼鏇熲拺闁告劖褰冨Σ缁樸亜閿旇鐏﹂柛鈺冨仱楠炲鏁傞挊澶嗗亾閻戣姤鐓欑紓浣姑粭褍螖閻樺弶宸濈紒杈ㄦ尰閹峰懐绮电€n亝顔勯梺璇插閸戝綊宕抽敐鍛殾婵ǹ娉涚粻铏繆閵堝倸浜鹃梻浣稿船濞差參寮诲澶婂瀭婵炴垶鐟﹂悵鏃€绻涚€涙ḿ鐭掔紒鐘崇墵瀵濡搁妷銏℃杸闂佺硶鍓濇笟妤呭焵椤掍緡娈滈柡宀嬬磿閳ь剨缍嗛崜娆撳几濞戙垺鐓涢悘鐐插⒔閵嗘帡鏌嶈閸撱劎寰婇懞銉︽珷閹艰揪绲块惌鎾淬亜閺囨浜鹃梺鍝勭焿缁辨洘绂掗敃鍌氱鐟滃酣宕氬☉娆戠瘈缁炬澘顦辩壕鍧楁煕韫囨棑鑰块柣娑卞枤閳ь剨缍嗘禍鏍绩娴犲鐓曢柕澶嬪灥鐎氶攱绂掗埡鍛拻闁稿本鐟ч崝宥夋煕閹惧顣茬紒鍌氱Ч閹瑩宕崟顒傗偓顒勬煟閻樺弶鎼愭俊顖氾工宀e潡寮介鐔哄弰闂婎偄娲﹂幐鑽ゆ嫻閿涘嫮妫柟顖嗗啯鍊繛锝呮搐閿曨亪銆佸☉姗嗘僵閺夊牄鍔庡銊︾節绾版ɑ顫婇柛瀣╃窔瀹曟繈骞嬪┑鎰稁闂佹儳绻愬﹢閬嶆儗濞嗘挻鐓欑紒瀣仢椤掋垻鈧娲樻繛濠傤潖閻戞ɑ濮滈柣妤€鐗忛妶鏉款渻閵堝棙鑲犻柛銉ㄥ煐閺咁亪姊洪幐搴g畵妞わ缚绮欏顐﹀礃椤旂晫鍘棅顐㈡搐閿曘儱鈻嶉崨瀛樼厵妞ゆ棁妫勯悘瀛樻叏婵犲啯銇濈€规洏鍔嶇换婵囨媴閾忓湱鐣抽梻鍌欑劍閹爼宕濈仦鐣屾殾妞ゆ帒瀚悡婵嬫煙閹规劦鍤欓柛妤佸▕閺屾洝绠涙繝鍐锯偓鍡涙煙闁垮銇濇慨濠冩そ瀹曘劍绻濋崟銊︻潔闂備焦瀵уú蹇涘磹閺嶎厼绠為柕濞炬櫅闁卞洭鏌曟径娑橆洭闁告﹢浜堕弻鐔兼嚃閳哄媻澶愭煃瑜滈崜婵嗏枍閺囩倫鎺楀箛閻楀牃鎷洪悗瑙勬礀濞层劎鏁☉銏$厵闁荤喓澧楅幖鎰亜閺囶亞绋荤紒缁樼箓椤繈顢栭埞鍨闁哄被鍔戝顕€宕堕懜鐢电Х闂佽瀛╅懝楣冨Χ缁嬫娼栫紓浣股戞刊鎾煕濞戞﹫宸ラ柡鍡楃墢缁辨挻鎷呴崜鎻掑壉闂佹悶鍔屽ḿ鈥愁嚕椤愶箑绀冩い鏂挎閵娧勫枑闊洦绋掗崕妤呮煕閳╁啰鈯曢柣鎾冲暟閹茬ǹ饪伴崼婵堫槶闂佺粯鏌ㄩ〃搴♂缚閺嶃劎绠剧€瑰壊鍠曠花鍏笺亜閵夈儳澧涚紒缁樼洴楠炲鎮欓崹顐㈡珣婵$偑鍊ч懙褰掑疾濠靛鐒垫い鎺嗗亾闁告ɑ绮撳畷鎴﹀箻缂佹ḿ鍙嗗┑鐘绘涧濡稒鏅跺☉姘辨/妞ゆ挾鍋熼崺锝夋煛鐏炲墽娲存鐐村浮楠炴﹢鎼归銉ф濠碉紕鍋戦崐鎴﹀垂濞差亝鏅濋柕蹇婂墲閸欏繘鏌嶈閸撶喖寮婚敐鍛傜喓鍠婃潏銊︻唶缂傚倷绀佸畷顒€顕i崜浣瑰床婵犻潧顑嗛崑銊╂⒒閸喓鈻撻柡瀣噹閳规垿鎮欓弶鍨殶闂佸憡渚楁禍婊勭閻愵剚鍙忔慨妞诲亾婵☆偉娉曢懞杈ㄧ節濮橆剚鐎梺鍓插亞閸犲秶鎹㈤崱娑欑厪闁割偅绻冮崳娲煕閿濆棙銇濋柡灞界Ч閺屻劎鈧綆浜炴导宀勬⒑閸濆嫮鐒跨紓宥勭窔楠炲啴濮€閵忋垻鐓撳┑鐐叉閸嬫捇藟鐎n亖鏀介柣鎰▕閸ょ喎鈹戦璇插祮鐎规洝顫夌粋鎺斺偓锝庝簽閻e搫鈹戞幊閸婃劙宕戦幘娣簻妞ゆ劧绲跨粻鐐烘煙椤旂懓澧查柟顖涙婵偓妞ゎ偒鍘奸ˉ姘攽閻樺灚鏆╁┑顔诲嵆瀹曡绺介棃鈺冪◤婵犮垼娉涢埊鏇灻洪鍛簻闂佺粯鎸哥€涒晠鎮楅鍕拺闁荤喐婢橀埛鏃傜磼椤曞懎鐏︾€殿喗鐓¢獮鏍ㄦ媴閸︻厼寮抽梻浣虹帛濞叉牠宕愰崷顓涘亾濮樼偓瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞剧洴楠炴﹢鎳犻澶嬓滈梻浣规偠閸斿秶鎹㈤崘顔嘉﹂柛鏇ㄥ灠閸愨偓濡炪倖鍔﹀鈧紒顔煎缁辨挻鎷呴幓鎺嶅濠电姰鍨煎▔娑㈩敄閸曨厽宕查柛鈩冪⊕閻撳繘鏌涢锝囩畺闁革絾妞介弻娑㈡晲閸涱喛纭€缂備浇椴哥敮锟犲箖閳哄懏顥堟繛鎴炲笚閻庝即姊绘担鍛婃儓闁活剙銈稿畷浼村冀椤撶姴绁﹂梺纭呮彧缁犳垹绮诲☉銏♀拻闁割偆鍠撻埊鏇熴亜閺傚灝顏慨濠勭帛閹峰懘宕ㄦ繝鍌涙畼濠电儑绲藉ú锕€顪冩禒瀣櫜闁绘劖娼欑欢鐐烘煙闁箑鍔﹂柨鏇炲€归悡鏇㈡煛閸ャ儱濡奸柣蹇曞Х缁辨帡顢曢姀鈶垦囨煛鐏炲墽娲村┑锛勫厴椤㈡瑩宕i妷銊︻€楅梻鍌欐祰椤鐣峰Ο鑲╃煋妞ゆ洍鍋撻柟顔惧厴楠炲秹鎼归锝嗘疁闂傚倷绀佹竟濠囨偂閸儱绐楅柟鐑橆殔绾惧鏌熼幑鎰靛殭闁告劏鍋撴俊鐐€栭崝褏寰婇懞銉﹀劅濠电姴鍊甸弨浠嬫煟閹邦厽缍戦柣蹇曞枛閺屾盯濡搁妷锕佺缂備緡鍠栭…鐑藉极閹邦厼绶為悗锝庡墮楠炴姊绘繝搴′簻婵炶绠戦~蹇氥亹閹烘嚦锕傛煟閺冨浂鍟忛柣鐔稿閸亪鏌涢弴銊ュ箻闁绘挸顦—鍐Χ閸愩劎浠鹃悗鍏夊亾闁归棿绀侀弸渚€鏌熼柇锕€骞栫紒鍓佸仜閳规垿鎮╅幓鎺濅紝闂佸摜鍋為幐鍐差潖缂佹ɑ濯寸紒瀣閸婎垱绻涚€涙ḿ鐭嗙紒顔界懃閻g兘寮撮悢鍝ョФ闂侀潧臎鐏炲墽銈┑锛勫亼閸婃牠鎮у⿰鍫濈;闁绘劕鎼悡鏇㈡煙鏉堥箖妾柣鎾寸懇閺屻倕霉鐎n偅鐝旀繛瀵稿У缁捇寮诲☉銏犳閻犲洦绁撮崑鎾斥攽鐎n亣鎽曞┑鐐村灦缁酣鎮块埀顒勬⒑閸濆嫬鈧ǹ螞椤撶喓顩叉い蹇撶墕閻忔娊鏌″鍐ㄥ缂佲檧鍋撻梻浣规偠閸庢挳宕洪弽顓炵柧妞ゅ繐鐗婇埛鎴︽⒑椤愩倕浠滈柤娲诲灡閺呭墎鈧數纭堕崑鎾斥枔閸喗鐏曞銈嗘肠閸パ呭弨婵犮垼娉涜墝闁哄閰i弻鐔兼焽閿曗偓婢ь喖鈹戦檱濞呮洘绌辨繝鍥ㄥ€锋い蹇撳閸嬫捇寮介鐔蜂罕濠德板€曢崯浼存儗濞嗘挻鐓欓弶鍫熷劤閻︽粓鏌℃担绋库偓鍧楀蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷